利用水泥工艺余热的集成系统的制作方法

本发明涉及水泥工艺领域,具体涉及将固体氧化物电解池与水泥工艺深度结合的利用水泥工艺余热的集成系统。

背景技术:

1、水泥行业是高能耗、高排放的行业。在水泥行业中,提高能效和减碳是未来可持续发展的重要条件。

2、目前针对水泥行业节能减碳,余热利用技术主要是采用余热锅炉和蒸汽轮机对回转窑和熟料冷却器等工段的余热进行回收发电。而碳捕捉和碳利用则主要是开发碳利用的技术,包括将捕捉的二氧化碳提纯用于食品行业以及用于制砖工业。

3、然而,上述手段和技术均不能充分利用水泥生产工艺中的高温余热,也不能使碳利用更有效。

4、此外,固体氧化物电解池soec是在一种在高温下将水蒸汽电解为氢气和氧气的装置,相比于如质子交换膜电解槽和碱性电解槽的其他电解水制氢装置,soec拥有更高的电解效率,并且能充分利用工业过程的高温余热、高温水蒸汽,优化系统整体能效。

5、因此,本发明提出将水泥工艺与soec技术深度结合,以充分利用水泥工艺的高温余热、提高soec的电解效率并使碳利用更有效。

技术实现思路

1、本发明实施例提供了利用水泥工艺余热的集成系统,以至少解决现有技术中水泥工艺产生的高温余热利用不充分、固体氧化物电解池电解效率不高以及碳利用不充分的问题。

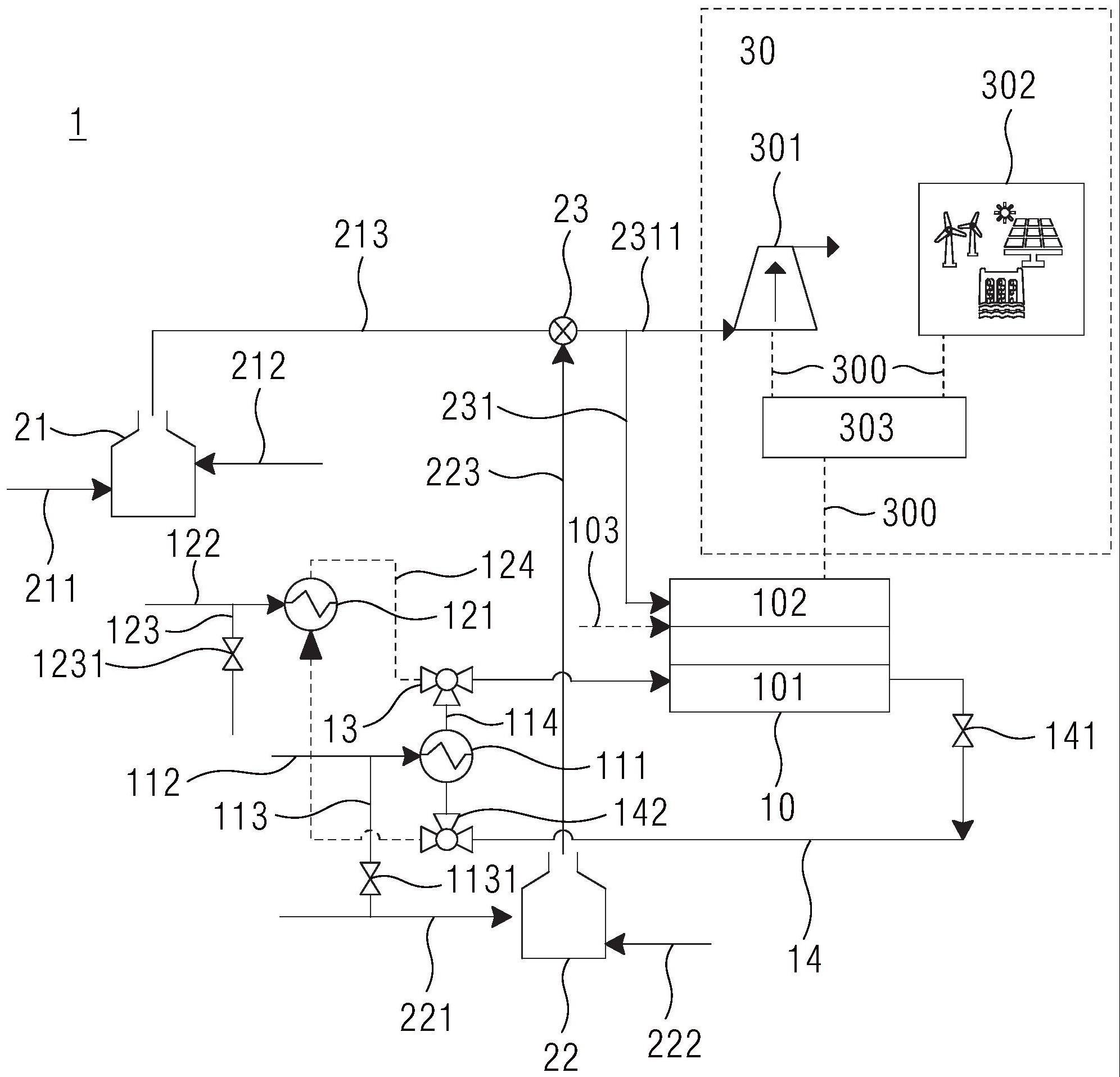

2、根据发明实施例的一个方面,提供了一种利用水泥工艺余热的集成系统,集成系统包括固体氧化物电解池,固体氧化物电解池包括阳极和阴极,第一加热路径,第一加热路径包括:第一换热器,被配置为使流经第一换热器的第一余热气体和第一换热气体交换热量以得到已加热的第一换热气体,第一换热气体接收管道,设置在第一换热器的输入端,被配置为将第一换热气体输入第一换热器,第一余热气体接收管道,设置在第一换热器的输入端,被配置为将第一余热气体输入第一换热器,和第一输送管道,设置在第一换热器的输出端,被配置为输出已加热的第一换热气体,以及第二加热路径,第二加热路径包括:第二换热器,第二换热器被配置为使流经第二换热器的第二余热气体和第二换热气体交换热量以得到已加热的第二换热气体,已加热的第二换热气体的温度高于已加热的第一换热气体;第二换热气体接收管道,设置在第二换热器的输入端,被配置为将第二换热气体输入第二换热器,第二余热气体接收管道,设置在第二换热器的输入端,被配置为将第二余热气体输入第二换热器,和第二输送管道,设置在第二换热器的输出端,被配置为输出已加热的第二换热气体,其中,所述第一输送管道与第二输送管道选择性地连接到固体氧化物电解池的阳极。

3、以这样的方式,本发明的集成系统使得第一输送管道与第二输送管道选择性地连接到固体氧化物电解池的阳极,能够使得利用第一余热气体加热的第一换热气体向电解池供热,然后利用第二余热气体加热的具有更高温度的第二换热气体向电解池供热,实现了利用水泥工艺的高温余热分级或分段向电解池提供高温热源,使得水泥工艺的高温余热被充分利用。

4、根据本发明的示例性实施例,第一余热气体接收管道设置有第一开断阀,所述第一开断阀被配置为将第一余热气体接收管道与第一换热器的输入端接通或者断开,第二余热气体接收管道设置有第二开断阀,第二开断阀被配置为将第二余热气体接收管道与第二换热器的输入端接通或者断开。

5、以这样的方式,本发明的第一开断阀和第二开断阀控制了第一余热气体和第二余热气体向第一换热器和第二换热器的供应,使得可以根据需要控制余热气体的利用。

6、根据本发明的示例性实施例,在第一输送管道与第二输送管道之间设置有第一调节阀,第一调节阀被配置为选择性地将第一输送管道或第二输送管道连接到固体氧化物电解池的阳极。

7、以这样的方式,本发明的调节阀使得可以根据需要选择第一输送管道和第二输送管道,进一步便于分级或分段向电解池提供高温热源。

8、根据本发明的示例性实施例,当第一开断阀处于打开位置时,第一余热气体接收管道与第一换热器的输入端接通,并且当第一调节阀处于第一选择位置时,第一输送管道连接到固体氧化物电解池的阳极,第二输送管道与固体氧化物电解池的阳极断开。

9、以这样的方式,本发明的实施例实现了向电解池提供第一级高温热源的路径。

10、根据本发明的示例性实施例,当第二开断阀处于打开位置时,第二余热气体接收管道与第二换热器的输入端接通,并且当第一调节阀处于第二选择位置时,第二输送管道连接到固体氧化物电解池的阳极,第一输送管道与固体氧化物电解池的阳极断开。

11、以这样的方式,本发明的实施例实现了向电解池提供第二级高温热源的路径。

12、根据本发明的示例性实施例,集成系统还包括设置在固体氧化物电解池的阳极与第一换热器或第二换热器之间的回路管道,回路管道包括位于阳极侧的第三开断阀和位于换热器侧的第二调节阀。

13、以这样的方式,本发明的回路管道能够将电解池产生的氧气输送到第一换热器或第二换热器,使得能够控制阀动作和回路中氧气流量来保证电解池的均匀缓慢升温,提高电解池的使用寿命。

14、根据本发明的示例性实施例,当第三开断阀打开并且第二调节阀处于第一选择位置时,回路管道设置在固体氧化物电解池的阳极与第一换热器之间,并且固体氧化物电解池的阳极产生的氧气经由回路管道流向第一换热器的输入端。

15、以这样的方式,本发明的实施例实现了通过第二调节阀使回路管道与第一换热器连通的路径,能够进一步实现在使用第一换热器为电解池提供高温热源的情况下通过回路管道的设置,保证电解池的均匀缓慢升温。

16、根据本发明的示例性实施例,当第三开断阀打开并且第二调节阀处于第二选择位置时,回路管道设置在固体氧化物电解池的阳极与第二换热器之间,并且固体氧化物电解池的阳极产生的氧气经由回路管道流向第二换热器的输入端。

17、以这样的方式,本发明的实施例实现了通过第二调节阀使回路管道与第二换热器连通的路径,能够进一步实现在使用第二换热器为电解池提供高温热源的情况下通过回路管道的设置,保证电解池的均匀缓慢升温。

18、根据本发明的示例性实施例,还包括:第一锅炉;第一进气管道和第一进水管道,设置在第一锅炉的输入端,以分别向第一锅炉供应第三余热气体和供水,其中,第三余热气体对水进行加热以产生第一蒸汽流,第三余热气体的温度低于第一余热气体的温度;第一蒸汽流管道,设置在第一锅炉的输出端,以输送第一蒸汽流;第二锅炉;第二进气管道和第二进水管道,设置在第二锅炉的输入端,以分别向第二锅炉供应第一余热气体和供水,其中,第一余热气体对水进行加热以产生第二蒸汽流;第二蒸汽流管道,设置在第二锅炉的输出端,以输送第二蒸汽流;混合器,连接在第一蒸汽流管道和第二蒸汽流管道之间以混合第一蒸汽流和第二蒸汽流以产生混合蒸汽流;混合蒸汽流管道,设置在混合器的输出端,以向固体氧化物电解池的阴极输送混合蒸汽流。

19、以这样的方式,本发明的集成系统在通过换热器利用水泥工艺的高温余热为电解池提供高温热源的情况下,进一步利用水泥工艺的其他工段产生的高温余热和水为电解池提供高温水蒸汽,不仅充分利用了水泥工艺的高温余热为电解池预热,还为充分利用了水泥工艺的高温余热产生的高温水蒸汽为电解池提供电解原料,充分提高了电解池的电解效率。

20、根据本发明的示例性实施例,固体氧化物电解池的阴极经由电力线从电源接收电力。

21、以这样的方式,本发明的固体氧化物电解池获得执行电解反应所需的电力。

22、根据本发明的示例性实施例,电源包括蒸汽轮机和可再生能源发电设备。

23、以这样的方式,本发明的电源可以包括多种类型的电源,使得本发明的集成系统能够应用于多种使用场景。

24、根据本发明的示例性实施例,蒸汽轮机的输入端连接到混合蒸汽流管道的子管道,输出端连接到电力线。

25、以这样的方式,本发明的蒸汽轮机利用水泥工艺的高温余热产生的高温水蒸汽,将热能转换为电能,为本发明的电解池供电,从而进一步提高了高温余热的使用效率。

26、根据本发明的示例性实施例,还包括电力转换单元,电力转换单元的输入端连接到蒸汽轮机、可再生能源发电设备或两者,输出端连接到固体氧化物电解池的阴极,电力转换单元将蒸汽轮机、可再生能源发电设备或两者产生的电力转换为固体氧化物电解池所需的电力。

27、以这样的方式,本发明的电力转换单元能够根据需要为电解池提供电力,使得本发明的集成系统能够应用于更广泛的使用场景。

28、根据本发明的示例性实施例,还包括连接到固体氧化物电解池的阴极的二氧化碳接收管道,固体氧化物电解池的阴极经由二氧化碳接收管道获取由水泥工艺产生的二氧化碳。

29、以这样的方式,本发明的集成系统还能够提高碳利用效率,实现节能降碳的目标。

30、根据本发明的示例性实施例,第一换热气体或第二换热气体包括空气、氮气和二氧化碳中的至少一种。

31、以这样的方式,本发明的换热气体有多种实现形式。

32、根据本发明的示例性实施例,还包括水泥生产单元,水泥生产单元的冷却器产生温度在400-500℃之间的第一余热气体和温度在900-1100℃之间的第二余热气体。

33、根据本发明的示例性实施例,还包括水泥生产单元,水泥生产单元的预热塔产生第三余热气体。

34、在本发明的实施例中,提供了利用水泥工艺余热的集成系统,其利用水泥工艺产生的高温余热分段为固体氧化物电解池提供高温热源和高温水蒸汽以及为固体氧化物电解池提供水泥工艺产生的二氧化碳的技术方案,以解决水泥工艺的高温余热利用不充分、固体氧化物电解池的电解效率提升难以及水泥工艺的碳利用率低的技术问题,实现了充分利用水泥工艺的高温余热、提高电解池的电解效率并减少碳排放、提升碳利用效率的技术效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!