一种含膏地层铁路隧道抗放组合支护结构及其施工方法与流程

[0001]

本发明属于隧道与地下工程设计与施工技术领域,特别涉及一种含膏地层铁路隧道抗放组合支护结构及其施工方法。

背景技术:

[0002]

近几年铁路公路隧道事业的快速发展,使的隧道建设中存在含膏地层的隧道数量增多,含膏地层引起的隧道建设中的围岩变形、初支变形、衬砌开裂等问题越显突出,建立新的软岩地层隧道支护能量设计理论,阐明软弱围岩隧道大变形机理和控制途径,为隧道大变形治理提供新的理论和方法支持。含膏地层铁路隧道抗放组合支护断面对断面进行了优化,且尝试了不同的设计优化技术方案,如衬砌加固,径向全环注浆等。但是这些方法都不能很好的解决含膏地层隧道存在的问题,且工程造价较高。

技术实现要素:

[0003]

本发明针对现有技术中存在的技术问题,提供一种含膏地层铁路隧道抗放组合支护结构及其施工方法,隧道支护结构的整体增强、优化边墙曲率和设置缓冲层,使得含膏地层外放压力更好的被吸收释放,减少对二衬结构的承压,进而稳定隧道结构,并降低工程造价,具有较好的经济性。

[0004]

本发明采用的技术方案是:一种含膏地层铁路隧道抗放组合支护结构施工方法,施工出断面为椭圆形环状的支护结构,包括以下步骤:隧道围岩深浅组合处理、初期支护施工、预留变形空间施工和二次衬砌施工。

[0005]

具体的,所述隧道围岩深浅组合处理包括隧道周边围岩加固和围岩深部处理;隧道周边围岩加固为施工前采用超前导管注浆系统对隧道四周的围岩进行超前注浆加固,封闭地下水渗流通道;围岩深部处理为隧道边墙施作预应力锚杆,约束围岩变形。

[0006]

具体的,初期支护施工:环向工字钢通过纵向钢筋连接构成初支钢架,初支钢架为全环封闭,然后喷射混凝土;混凝土采用c40抗渗混凝土,外加剂选用聚羧酸盐系高效减水剂和无碱液体速凝剂;背后回填注浆采用抗硫酸盐水泥基浆液。

[0007]

具体的,预留变形空间施工:初期支护结构与二次衬砌结构之间为预留变形空间,具体为在初期支护结构上挂土工布,施作聚乙烯缓冲层,挂自粘式防水板。

[0008]

具体的,二次衬砌施工:施作二次衬砌,二次衬砌采用模筑全环钢筋混凝土结构,断面为椭圆形环状,结构短边半径与长边半径之比在0.75-1之间;结构厚度和配筋根据受力计算确定:衬砌承受荷载为常规水土荷载加上水平膨胀力荷载,水平膨胀力荷载根据岩样膨胀力试验确定,不小于200kpa。

[0009]

具体的,结构厚度和配筋的受力计算公式为:

[0010][0011]

式中:s(.)-与作用在结构上的荷载相关的作用效应函数;r(.)-与结构材料强度

相关的结构抗力函数;f

r-作用在结构上的常规荷载代表值;f

r1-作用在结构上的膨胀荷载代表值,方向水平,不小于200kpa;f

k-结构材料的标准值;α

k-结构的几何参数代表值;c-结构的极限约束值;γ

0-构件工作条件系数,取1.1;γ

1-膨胀地层附件安全系数,取1.2;γ

f-作用在结构上的荷载分项系数,按建筑荷载设计规范取值;γ

f1-膨胀荷载分项系数,取1.35;γ

m-结构材料分项系数,按混凝土结构设计规范取值。

[0012]

一种采用上述施工方法施工出的含膏地层铁路隧道抗放组合支护结构,包括由外到内依次设置的周边围岩加固层、初期支护结构和二衬结构,预应力锚杆插入所述周边围岩加固层,所述初期支护结构和二衬结构之间设置有缓冲层和防水层,防水层位于所述缓冲层内侧,所述初期支护结构和二衬结构的截面为椭圆形环,椭圆形环的短边半径与长边半径之比在0.75-1之间。

[0013]

作为优选,所述防水层采用自粘防水板。所述缓冲层为聚乙烯缓冲层。

[0014]

作为优选,所述二衬结构采用模筑全环钢筋混凝土结构。所述二衬结构采用c40、p10钢筋砼。所述初期支护结构采用环向工字钢通过纵向钢筋连接后喷射混凝土形成。

[0015]

作为优选,所述预应力锚杆插入所述周边围岩加固层的两侧。

[0016]

与现有技术相比,本发明所具有的有益效果是:

[0017]

1.本发明采用深浅部结合围岩处理、型钢初支、优化曲率断面为含膏地层修建提供了一种安全、承载力高的断面结构,能够有效控制围岩变形,承受外部荷载,极大降低隧道运营风险。

[0018]

2.本发明在初期支护和二衬结构之间预留变形空间,施作缓冲层和防水层,有利于释放部分压力减少外部荷载影响;并充分利用围岩自变形承载能力,设置铺挂式缓冲结构和自粘防水板,便于施工,减少支护材料的同时提高了结构的安全度,降低工程造价,具有较好的经济性。

[0019]

3.本发明的二次衬砌结构设计受力体系明确,通过合理的水平膨胀力核算结构断面和配筋,具有较好的设计可实施性,解决了目前含膏岩层隧道凭感觉和经验适当加强的难题,能够保证隧道运营期间正常服役。

[0020]

4.本发明针对膨胀荷载不利工况设计,优化边墙曲率,支护结构两侧外扩,形成椭圆形环状断面,提高结构受力能力;椭圆形环状支护断面结构,相对圆环形断面可以大幅度减少开挖断面面积,节省工程投资,且克服了圆形断面采用钻爆法施工效率低下的难题。

附图说明

[0021]

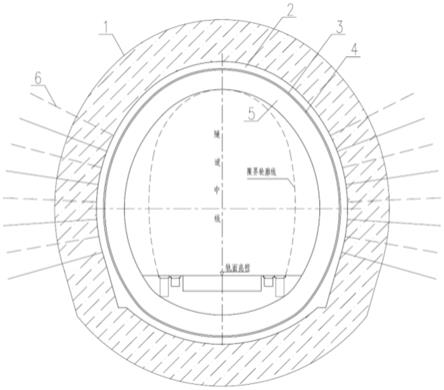

图1为本发明实施例的断面结构示意图;

[0022]

图2为本发明实施例的二次衬砌计算模式图。

[0023]

图中1-围岩加固层,2-初期支护结构,3-缓冲层,4-防水层,5-二衬结构,6-预应力锚杆。

具体实施方式

[0024]

为使本领域技术人员更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本发明作详细说明。

[0025]

本发明的实施例提供了一种含膏地层铁路隧道抗放组合支护结构,如图1所示,其

包括由外到内依次设置的周边围岩加固层1、初期支护结构2和二衬结构5,预应力锚杆6插入所述周边围岩加固层1,所述初期支护结构2和二衬结构5之间设置有缓冲层3和防水层4,防水层4位于所述缓冲层3内侧,所述初期支护结构2和二衬结构5的截面为椭圆形环,椭圆形环的内轮廓和外轮廓的短边半径与长边半径之比均在0.75-1之间。椭圆形环状的截面结构加强了初期支护结构2和二衬结构5抵抗外部荷载能力,提高了结构的受力能力。所述缓冲层3为聚乙烯缓冲层。所述防水层4采用自粘防水板。所述二衬结构5采用模筑全环钢筋混凝土结构。所述二衬结构5采用c40、p10钢筋砼。所述初期支护结构2采用环向工字钢通过纵向钢筋连接后喷射混凝土形成。所述预应力锚杆6插入所述周边围岩加固层1的两侧。

[0026]

上述含膏地层铁路隧道抗放组合支护结构的施工方法,包括以下步骤:

[0027]

a)隧道围岩深浅组合处理包括隧道周边围岩加固和围岩深部处理;隧道周边围岩加固为施工前采用超前导管注浆系统对隧道四周的围岩进行超前注浆加固,封闭地下水渗流通道,加固深度3-5m;围岩深部处理为隧道边墙施作20m以上长度的预应力锚杆6,约束围岩变形,尽早提供支护能力。预应力锚杆6采用全长粘结型锚杆,用φ25组合中空注浆锚杆,所有锚杆应加设垫板,并应保证注浆饱满。

[0028]

b)初期支护施工:环向工字钢通过纵向钢筋连接构成初支钢架,初支钢架为全环封闭,然后喷射25cm厚c25混凝土,初支钢架靠围岩侧的保护厚度不小于4cm,靠二衬侧的保护厚度不小于3cm;环向工字钢间距密排或者为500mm,混凝土采用c40抗渗混凝土,外加剂选用聚羧酸盐系高效减水剂和无碱液体速凝剂;背后回填注浆采用抗硫酸盐水泥基浆液,保证初期支护有足够的强度和刚度以抑制围岩过大的变形。

[0029]

c)预留变形空间施工:初期支护结构2与二衬结构5之间为预留变形空间,可以释放部分压力减少外部荷载影响。具体为在初期支护结构2上挂土工布,施作50mm厚的聚乙烯缓冲层3,挂1.5mm厚自粘式防水板,保证与二次衬砌密贴。

[0030]

d)二次衬砌施工:施作二次衬砌。二次衬砌是复合式衬砌的内层结构,与外层的喷锚初期支护及围岩共同组成完整的支护体系。二次衬砌采用模筑全环钢筋混凝土结构(厚度为55厘米和70厘米两种),按承受全部外部荷载设计,提高二次衬砌标号及抗渗等级和厚度,采用c40、p10钢筋砼。二次模筑衬砌应在围岩及初期支护的变形基本稳定后施作。

[0031]

二次衬砌的边墙曲率经过优化,内轮廓边墙两侧均相对建筑限界适当外扩(图1中以虚线画出了外扩前的限界轮廓线),形成椭圆形断面,提高结构抵抗水平膨胀荷载能力,具体外扩尺寸根据膨胀荷载计算确定,结构短边半径与长边半径之比在0.75-1之间。如图2所示,优化边墙曲率衬砌的结构厚度和配筋根据受力计算确定:衬砌承受荷载为常规水土荷载加上水平膨胀力荷载,水平膨胀力荷载根据岩样膨胀力试验确定,不小于200kpa。

[0032]

结构厚度和配筋的受力计算公式为:

[0033][0034]

式中:s(.)-与作用在结构上的荷载相关的作用效应函数;r(.)-与结构材料强度相关的结构抗力函数;f

r-作用在结构上的常规荷载代表值;f

r1-作用在结构上的膨胀荷载代表值,方向水平,不小于200kpa;f

k-结构材料的标准值;α

k-结构的几何参数代表值;c-结构的极限约束值;γ

0-构件工作条件系数,取1.1;γ

1-膨胀地层附件安全系数,取1.2;γ

f-作用在结构上的荷载分项系数,按建筑荷载设计规范取值;γ

f1-膨胀荷载分项系数,取

1.35;γ

m-结构材料分项系数,按混凝土结构设计规范取值。

[0035]

以上通过实施例对本发明进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的示例性实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。本发明的保护范围由权利要求书限定。凡利用本发明所述的技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,在本发明的实质和保护范围内,设计出类似的技术方案而达到上述技术效果的,或者对申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1