一种桥涵顶部传力与减压稳固系统的制作方法

[0001]

本实用新型属于桥涵建筑支撑设施技术领域,特别是涉及一种桥涵顶部传力与减压稳固系统。

背景技术:

[0002]

桥涵是桥和涵洞的统称,桥涵是工程术语,桥涵位置、孔径、进出口形式以及加固与消能措施是决定小桥涵抗水灾能力的关键因素,评价指标和标准可为山区公路的设计、施工与养护工作提供抗水灾的决策依据,在公路桥梁施工过程中,常需要对山体等工程段进行挖掘形成涵洞,涵洞内部需要支撑,现有的支撑手段常因受力不均导致损坏容易造成人员伤亡,且占据空间大,工人在其内部不易进行施工,现有公开号为cn206816276u的实用新型公开了一种公路桥梁工程桥涵支撑结构,其结构不够完善,支撑结构比较复杂,影响桥涵内部空间的分布,不便于进行施工,在一些恶劣的环境,不具有一定的抗震能力,很难适应较大的沉降和变形,这样远远无法满足当前人们对该产品的要求,现有桥梁工程中的桥涵支撑结构主要的设计技术意在提供一种结构相对简单,稳定可靠,便于搭建,方便使用,具备一定抗震能力的桥涵支撑结构,能够增强顶部的抗拉与抗压强度,能够均匀承受与缓解顶部的压力,具有一定的抗震作用,使得支撑更加稳定牢固,能够适应较大的沉降与变形,使支撑更加安全可靠,能够有效减小内部占用空间,极大地方便工人在其内部进行施工,提高了施工效率,通过采用拱形支撑与三角形的稳定性,提高整体结构的稳定性,可以有效解决现有桥梁工程中的桥涵支撑结构技术中的问题,同时地震灾害具有突发性和毁灭性,地震发生时,地面振动引起桥涵主结构体地震反应。为了避免上述灾害的发生,人们必须对桥涵支撑结构体系的地震反应进行控制,并消除结构体系的放大器作用,在地震时,使桥涵支撑结构体系本身具有足够的刚度和耗能作用以满足使用要求,能够减弱结构的地震反应,保护主体结构在强震中免遭破坏,增加桥涵结构安全系数,为了最大限度地控制地震的损失,修建具有抗震作用的桥涵支撑结构等系列工程十分必要,所以,如何设计一种结构相对简单、便于搭建以及具备一定抗震能力的桥涵支撑结构成为我们当前要解决的问题。

技术实现要素:

[0003]

为了解决上述存在的技术问题,本实用新型提供一种桥涵顶部传力与减压稳固系统,能够均匀承受与缓解桥涵顶部压力,能够增强顶部的抗拉与抗压强度,使得受力均匀同时承载稳定,有效提升支撑强度使得支撑更加稳定牢固,能够提高桥涵工程加强支撑结构体系整体稳定性,地震时能有效减少地震反应并增大桥涵支撑结构承载支撑能力,本实用新型提供了一种支撑结构相对完善的公路桥梁工程桥涵支撑结构系统,有利于桥梁工程中桥涵支撑结构系统工程抗震设计和加固承载支撑。

[0004]

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

[0005]

桥涵顶部传力与减压稳固系统,主要包括桥涵本体、垫板、承载支撑柱、搭接板、耗能减震承载支撑约束板框、内置组合筒结构、内层软钢筒结构、夹层铅筒结构、外层软钢筒

结构、第一形状记忆连接合金丝、第二形状记忆连接合金丝、受力弯折连接支撑板、弯折连接支撑板节段、受力支撑承载折点、轻质混合混凝土、减震耗能填充阻尼介质和固定连接承载支撑棒,桥涵顶部传力与减压稳固系统的结构中,在桥涵本体内侧上方设置搭接板,在搭接板底部两端对称设置有承载支撑柱,承载支撑柱的一端和地面固定连接,承载支撑柱的另一端和搭接板的底部固定连接,在桥涵本体内侧顶部设置受力弯折连接支撑板,受力弯折连接支撑板的两端和搭接板固定连接,受力弯折连接支撑板由若干弯折连接支撑板节段连接而成,在相邻的弯折连接支撑板节段和弯折连接支撑板节段的连接处设置受力支撑承载折点,在搭接板和受力弯折连接支撑板之间设置若干耗能减震承载支撑约束板框,在部分耗能减震承载支撑约束板框和搭接板之间设置垫板,垫板和搭接板固定连接,并且耗能减震承载支撑约束板框的四角均和固定连接承载支撑棒固定连接,受力弯折连接支撑板和与其相邻的固定连接承载支撑棒固定连接,搭接板和与其相邻的固定连接承载支撑棒固定连接,垫板和与其相邻的固定连接承载支撑棒固定连接,相邻的两个耗能减震承载支撑约束板框之间的固定连接承载支撑棒同时和两个耗能减震承载支撑约束板框固定连接,在每个耗能减震承载支撑约束板框的内部设置内置组合筒结构,在内置组合筒结构的结构中,最内层设置内层软钢筒结构,中间层设置夹层铅筒结构,最外层设置外层软钢筒结构,在每个耗能减震承载支撑约束板框结构的内部空腔设置减震耗能填充阻尼介质,在搭接板和受力弯折连接支撑板之间的其余空腔设置轻质混合混凝土,在每个耗能减震承载支撑约束板框的内部均设置第一形状记忆连接合金丝和第二形状记忆连接合金丝,第一形状记忆连接合金丝、第二形状记忆连接合金丝的两端均分别穿过内层软钢筒结构、夹层铅筒结构、外层软钢筒结构并和耗能减震承载支撑约束板框固定连接,第一形状记忆连接合金丝、第二形状记忆连接合金丝相互垂直,且相交于内置组合筒结构的中心点。

[0006]

耗能减震承载支撑约束板框、内层软钢筒结构、外层软钢筒结构采用根据设计需求确定的低屈服点钢材制作而成。

[0007]

夹层铅筒结构采用优质且延展性能好的铅材料制作而成。

[0008]

轻质混合混凝土采用丁苯乳胶和轻质混凝土混合制作而成。

[0009]

受力弯折连接支撑板和与其相邻的固定连接承载支撑棒固定连接并且固定连接处为受力弯折连接支撑板上的受力支撑承载折点。

[0010]

内置组合筒结构中内层软钢筒结构、夹层铅筒结构和外层软钢筒结构的尺寸大小根据其所在耗能减震承载支撑约束板框的尺寸大小进行设置并且外层软钢筒结构的外表面和耗能减震承载支撑约束板框的内表面相切设置。

[0011]

本实用新型的有益效果是本实用新型桥涵稳固系统,能够均匀承受与缓解桥涵顶部压力,能够增强顶部的抗拉与抗压强度,使得受力均匀同时承载稳定,有效提升支撑强度使得支撑更加稳定牢固,能够适应较大的沉降和变形,使支撑更加安全可靠并且具有减震能力,本实用新型结构简单、支撑稳定牢固、便于搭建的同时方便使用,能够有效减小桥涵结构内部的空间占用率,极大地方便工人在其内部进行施工的同时提高施工效率,设置的耗能减震承载支撑约束板框和内置组合筒结构组合初始刚度较大,能够充分利用软钢耗能性能以及铅具有较高延性和柔性、在变形过程中吸收能量高效率的特点,能够提高桥涵工程加强支撑结构体系整体稳定性,地震时能有效减少地震反应并增大桥涵支撑结构承载支撑能力,本实用新型提供了一种支撑结构相对完善的公路桥梁工程桥涵支撑结构系统,有

利于桥梁工程中桥涵支撑结构系统工程抗震设计和加固承载支撑。

附图说明

[0012]

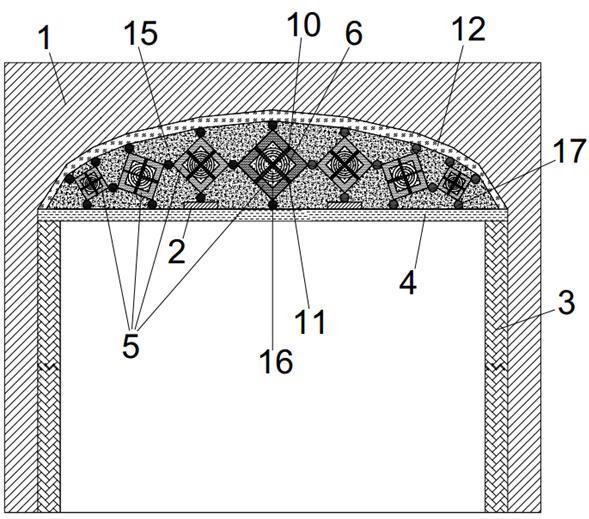

图1为本实用新型桥涵顶部传力与减压稳固系统侧视示意图;

[0013]

图2为图1放大示意图;

[0014]

图3为图2中a区域放大示意图;

[0015]

图4为本实用新型中内置组合筒结构示意图;

[0016]

图5为本实用新型中受力弯折连接支撑板示意图。

[0017]

图中:1为桥涵本体;2为垫板;3为承载支撑柱;4为搭接板;5为耗能减震承载支撑约束板框;6为内置组合筒结构;7为内层软钢筒结构;8为夹层铅筒结构;9为外层软钢筒结构;10为第一形状记忆连接合金丝;11为第二形状记忆连接合金丝;12为受力弯折连接支撑板;13为弯折连接支撑板节段;14为受力支撑承载折点;15为轻质混合混凝土;16为减震耗能填充阻尼介质;17为固定连接承载支撑棒。

具体实施方式

[0018]

为了进一步说明本实用新型,下面结合附图及实施例对本实用新型进行详细地描述,但不能将它们理解为对本实用新型保护范围的限定。

[0019]

一种桥涵顶部传力与减压稳固系统,如图1~图5所示,主要包括桥涵本体1、垫板2、承载支撑柱3、搭接板4、耗能减震承载支撑约束板框5、内置组合筒结构6、内层软钢筒结构7、夹层铅筒结构8、外层软钢筒结构9、第一形状记忆连接合金丝10、第二形状记忆连接合金丝11、受力弯折连接支撑板12、弯折连接支撑板节段13、受力支撑承载折点14、轻质混合混凝土15、减震耗能填充阻尼介质16和固定连接承载支撑棒17等。桥涵顶部传力与减压稳固系统的结构中,在桥涵本体1内侧上方设置搭接板4,在搭接板4底部两端对称设置有承载支撑柱3,承载支撑柱3的一端和地面固定连接,承载支撑柱3的另一端和搭接板4的底部固定连接,在桥涵本体1内侧顶部设置受力弯折连接支撑板12,受力弯折连接支撑板12的两端和搭接板4固定连接,受力弯折连接支撑板12由若干弯折连接支撑板节段13连接而成,在相邻的弯折连接支撑板节段13和弯折连接支撑板节段13的连接处设置受力支撑承载折点14,在搭接板4和受力弯折连接支撑板12之间设置若干耗能减震承载支撑约束板框5,在部分耗能减震承载支撑约束板框5和搭接板4之间设置垫板2,垫板2和搭接板4固定连接,并且耗能减震承载支撑约束板框5的四角均和固定连接承载支撑棒17固定连接,受力弯折连接支撑板12和与其相邻的固定连接承载支撑棒17固定连接,搭接板4和与其相邻的固定连接承载支撑棒17固定连接,垫板2和与其相邻的固定连接承载支撑棒17固定连接,相邻的两个耗能减震承载支撑约束板框5之间的固定连接承载支撑棒17同时和两个耗能减震承载支撑约束板框5固定连接,在每个耗能减震承载支撑约束板框5的内部设置内置组合筒结构6,在内置组合筒结构6的结构中,最内层设置内层软钢筒结构7,中间层设置夹层铅筒结构8,最外层设置外层软钢筒结构9,在每个耗能减震承载支撑约束板框5结构的内部空腔设置减震耗能填充阻尼介质16,在搭接板4和受力弯折连接支撑板12之间的其余空腔设置轻质混合混凝土15,在每个耗能减震承载支撑约束板框5的内部均设置第一形状记忆连接合金丝10和第二形状记忆连接合金丝11,第一形状记忆连接合金丝10、第二形状记忆连接合金丝11的两端

均分别穿过内层软钢筒结构7、夹层铅筒结构8、外层软钢筒结构9并和耗能减震承载支撑约束板框5固定连接,第一形状记忆连接合金丝10、第二形状记忆连接合金丝11相互垂直,且相交于内置组合筒结构6的中心点。

[0020]

耗能减震承载支撑约束板框5、内层软钢筒结构7、外层软钢筒结构9采用根据设计需求确定的低屈服点钢材制作而成。

[0021]

夹层铅筒结构8采用优质且延展性能好的铅材料制作而成。

[0022]

轻质混合混凝土15采用丁苯乳胶和轻质混凝土混合制作而成。

[0023]

受力弯折连接支撑板12和与其相邻的固定连接承载支撑棒17固定连接并且固定连接处为受力弯折连接支撑板12上的受力支撑承载折点14。

[0024]

内置组合筒结构6中内层软钢筒结构7、夹层铅筒结构8和外层软钢筒结构9的尺寸大小根据其所在耗能减震承载支撑约束板框5的尺寸大小进行设置并且外层软钢筒结构9的外表面和耗能减震承载支撑约束板框5的内表面相切设置。

[0025]

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1