一种降低干热岩地层破裂压力的压裂方法与流程

1.本发明属于干热岩地层压裂施工技术领域,具体涉及一种降低干热岩地层破裂压力的压裂方法。

背景技术:

2.干热岩地热资源是一种储量丰富、分布广泛、清洁无污染的替代性能源。我国的藏南、滇西以及东南沿海等地区是干热岩的有利资源区。现有技术中,干热岩地热资源的开采通常采用水力压裂对数百米长的裸眼段高温地层进行压裂改造,形成具有一定换热面积的人工热储。干热岩地层岩性以花岗岩为主,其岩石硬度远高于常规油气储层岩石的硬度。因此,高破裂压力以及由此引发的高施工压力和诱发地震风险是干热岩储层压裂改造过程中面临的严峻问题之一。目前,探索以有效降低干热岩储层破裂压力为目标的“软压裂”技术已经引起普遍的重视。其中,利用注入低温流体与地下高温岩石之间的温差导致的热应力作用来辅助干热岩压裂施工已经成为一种主要的技术思路。

3.中国专利文献cn108979609a公开了一种深部干热岩高低温流体交替喷射辅助水力压裂造缝的方法,其以较短的交替时间向主裂缝中交替注入高温高压流体和低温水,通过极大温差的热力作用和射流产生的冲击作用使主裂缝表面的岩石产生微裂隙,通过多级压裂,促使微裂隙在低温水基压裂液和高压作用下进一步扩张形成更多微裂缝,反复循环,形成裂缝群和/或裂缝带。中国专利文献cn111173485a公开了一种提高干热岩热储改造体积的方法,其通过将冰水注入到干热岩中产生大量的微裂隙,在临界排量和压力下使微裂隙扩展,停泵焖井使温度恢复后再用冰水注入,并扩展微裂隙,多次循环后在干热岩地层中形成没有主裂缝的大范围的微裂隙系统。中国专利文献cn108661617a公开了一种增加高温地层人工缝网复杂程度的压裂方法,其通过将低温工作液体注入高温地层,利用它们间的高温度差产生强烈的冷热应力冲击作用,诱使井周岩石产生微裂缝,然后注入压裂液使微裂缝继续向前扩展,最后注入暂堵转向液桥堵人工裂缝迫使裂缝转向形成多分支裂缝。中国专利文献cn110700807a公开了“一种干热岩热能开发降温压裂方法”通过在注入携砂液和常规压裂液之前,向干热岩地层注入低砂比稠化水压裂液,对目标地层进行降温。在该方法中,降温的目的为保证压裂液性能满足施工要求,不涉及利用温度差来降低破裂压力和增加裂缝复杂程度,降温过程为单次。中国专利文献cn110173246a公开了“一种水-液氮交替疲劳压裂干热岩提高采热率的方法”,该方法利用高压水射流在干热岩储层中压裂形成主裂隙,然后进行超低温的液氮射流,在液氮气化过程中己含水的干热岩体将产生近400℃的温差使得其内部产生微裂缝,同时气化后体积膨胀的氮气进入微裂隙进行再次压裂;如此反复,分别利用水和液氮不停的进行交替疲劳压裂从而在干热岩地层中形成复杂连通的裂隙缝网。在该方法中,多次降温过程中的温度差导致的热诱导应力主要作用于裂缝的扩展阶段,主要目的在于提高裂缝数量,而非有效降低破裂压力。现有技术中,多次降温过程中的温度差导致的热诱导应力主要作用于裂缝的扩展阶段,其只能提高裂缝数量,不能有效降低破裂压力。

4.目前,对于干热岩地层的改善施工,现有技术中主要是通过干热岩储层压裂过程中的温度效应来迫使主裂缝附近产生诱导微裂缝,并进一步延伸形成分支裂缝,从而提高裂缝的复杂程度、增加换热面积。低温流体与高温岩石之间的温度差导致的诱导热应力主要作用于裂缝向地层远端延伸的阶段,并不涉及降低井壁破裂瞬间的破裂压力。如果要实现降低地层压裂施工的破裂压力,则需要在地层破裂之前对井壁岩石进行多次的低温冲击。目前的压裂施工采用持续注液压裂地层的模式。然而,受到井筒尺寸的影响,注入液量有限,近似为井筒体积,这导致降温效果较差,而且无法对井壁造成多次的低温冲击效果,因而无法有效降低干热岩储层的破裂压力。

技术实现要素:

5.针对如上所述的技术问题,本发明旨在提出一种降低干热岩地层破裂压力的压裂方法,该压裂方法能够实现对井壁的持续快速降温,强化对井壁岩石造成的低温冲击作用,使得长裸眼段高温岩石在低温冲击作用下产生大量随机分布的微裂隙。并且,循环低温冲击作用造成的井壁损伤能够极大地降低干热岩地层压裂施工的破裂压力,非常有利于提高压裂施工效率,和改善热储的改造效果。

6.为此,根据本发明提供了一种降低干热岩地层破裂压力的压裂方法,包括:步骤一:确定干热岩开发区域,在所述干热岩开发区域钻井至目的层,并对所述目的层进行裸眼完井;

7.步骤二:向井内下入压裂油管至预定深度,所述压裂油管设有封隔器和温度压力传感器;

8.步骤三:向所述压裂油管中持续注入冷水,冷水经由形成于所述压裂油管与井筒套管之间的环空上返至地面,以对裸眼段井壁的岩石进行持续降温,从而在井壁上形成随机分布的微裂隙,直至所述温度压力传感器检测的地层温度降低至预设温度;

9.步骤四:停止注入冷水,等待地层温度恢复,并通过所述温度压力传感器监测关井过程中井底压力的变化确定所述微裂隙的产生情况;

10.步骤五:当地层温度恢复至原始地层温度后,重复步骤三和步骤四,对井壁岩石进行循环低温冲击;

11.步骤六:使所述封隔器坐封,进行干热岩地层的压裂改造施工;

12.其中,在步骤三中,冷水的注入排量根据所述温度压力传感器监测的温度变化并通过阶梯升排量测试来确定。

13.在一个实施例中,在步骤三中,进行阶梯升排量测试的排量范围为1m3/min-5m3/min。

14.在一个实施例中,在步骤二中,所述压裂油管下入至裸眼段底部的上方,而与裸眼段底部留有安全距离。

15.在一个实施例中,所述安全距离处于3-5米的范围内。

16.在一个实施例中,在步骤二中,所述封隔器保持不坐封,并在所述压裂油管下入至预定深度后,完成井口装置的安装以及地面管汇的连接。

17.在一个实施例中,所述压裂油管的外壁设有隔热涂层。

18.在一个实施例中,步骤三中,向所述压裂油管中注入的冷水的温度不大于10℃。

19.在一个实施例中,步骤三中,所述预设温度与原始地层温度之间的温度差大于100℃。

20.在一个实施例中,步骤三中,地层温度降低至所述预设温度后,继续注入冷水2-3小时。

21.在一个实施例中,步骤五中,循环低温冲击作用次数根据每次关井阶段的井底压力变化监测结果确定。

22.与现有技术相比,本技术的优点之处在于:

23.根据本发明的降低干热岩地层破裂压力的压裂方法尤其适用于高温干热岩地层的压裂改造。该压裂方法通过利用压裂油管和环空构成的井筒内流动通道,将冷水由压裂油管注入经由环空上返至地面,实现对井壁的持续快速降温,强化了对井壁岩石造成的低温冲击作用,使得长裸眼段高温岩石在低温冲击作用下产生大量随机分布的微裂隙。并且能够根据关井期间井底压力的变化确定近井区域微裂隙的产生和扩展情况,进而确定所需的循环低温冲击次数。由此,通过多次的洗井降温-关井低温恢复处理实现循环低温冲击作用,扩大近井损伤区域的范围。该方法通过循环低温冲击作用造成的井壁损伤能够极大地降低干热岩地层压裂施工的破裂压力,非常有利于提高压裂施工效率,井壁大量微裂隙的存在能够使水力裂缝在近井区域克服应力对于裂缝扩展方向的控制、显著增加近井裂缝的复杂程度,扩大人工热储的换热面积,避免优势通道的形成,从而改善热储的改造效果。

附图说明

24.下面将参照附图对本发明进行说明。

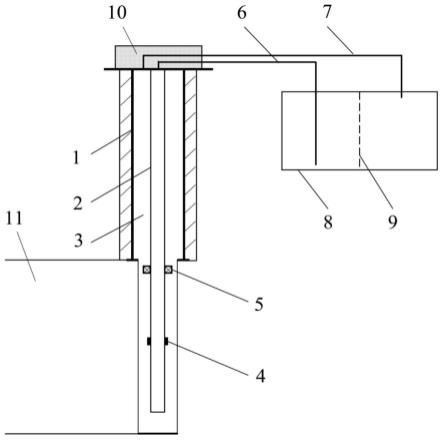

25.图1是根据本发明的降低干热岩地层破裂压力的压裂方法的施工示意图。

26.图2示意性地显示了循环低温冲击前的近井损伤情况。

27.图3示意性地显示了循环低温冲击过程中的近井损伤情况。

28.图4示意性地显示了循环低温冲击结束后的近井损伤情况。

29.图5是循环低温冲击过程中的数据监测结果示意图。

30.在本技术中,所有附图均为示意性的附图,仅用于说明本发明的原理,并且未按实际比例绘制。

具体实施方式

31.下面通过附图来对本发明进行介绍。

32.图1是根据本发明的降低干热岩地层破裂压力的压裂方法的施工示意图。首先,进行干热岩储层钻完井施工。具体为,确定干热岩开发区域。如图1所示,在干热岩开发区域钻井施工至目的层11,并对目的层11进行裸眼完井施工。干热岩储层之上为套管1完井。此时,处于循环低温冲击前,近井损伤情况如图2所示。

33.之后,连接压裂油管2,并将压裂油管2下入井内至预定深度。压裂油管2连接有温度压力传感器4和耐高温的封隔器5,如图1所示,温度压力传感器4和耐高温封隔器5间隔开连接在压裂油管2上,且耐高温封隔器5处于温度压力传感器4的上方位置。压裂油管2下入至裸眼段底部的上方,而与裸眼段底部留有安全距离。这样能够保证温度压力传感器4位于目的层11的中部位置,有利于温度压力传感器4对目的层11的温度的检测,保证了温度检测

的准确性。安全距离例如处于3-5米的范围内。

34.根据本发明,在压裂油管2下入过程中,封隔器5保持不坐封。

35.在下入压裂油管2之前,安装井口装置10,以保证井口安全。并且,将地面管汇连接完成,地面管汇包括注液管汇6和回液管汇7。注液管汇6的一端与压裂油管2连接,另一端与处于地面上的储水罐8连接,且注液管汇6的处于储水罐8内的一端延伸至储水罐8的底部,用于将储水罐8内的液体导入至压裂油管2。回流管汇7的一端与形成于压裂油管2与井筒套管1之间的环空3连通,另一端与储水罐8连接,且回流管汇7连接在储水罐8的上端,用将环空3内的返液回流至储水罐8内。

36.为了防止注液管汇6堵塞,在储液罐8的内部设置有竖向分布的过滤网9,注液管汇6和回液管汇7分别处于过滤网9的两侧。这样能够有效过滤岩屑等杂质,从而有效避免返液中的岩屑堵塞注液管汇6。

37.井口装置10以及地面管汇连接完成后,向压裂油管2内持续注入冷水。在注入冷水之前,确定洗井降温排量。在一个实施例中,根据温度压力传感器4监测的温度变化,通过阶梯升排量测试确定洗井降温排量,从而确定向压裂油管2内注入冷水排量。例如,进行阶梯升排量测试采用的排量范围为1m3/min~5m3/min,且每阶升排量为1m3/min。根据井下温度压力传感器4监测的温度变化情况,例如,优选最佳的洗井降温排量为3m3/min。

38.确定最佳的洗井降温排量后,以确定的排量向压裂油管2中持续注入冷水,从而进行洗井降温。洗井降温过程中,注入的冷水从压裂油管2注入至目的层11,并到达裸眼段底部,进而经由环空3上返至地面。在冷水经由环空3上返至地面的过程中,对长裸眼段井壁的高温岩石进行持续快速降温,由此在低温冲击作用下产生显著地热应力,并在井壁上形成大量随机分布的微裂隙。上返的注入水经回流管汇7流入储水罐8中,并经过滤网9过滤岩屑后待再次注入使用。这能够有效提高在井壁上形成微裂隙的效果。由此,通过压裂油管2和环空3形成的井筒流动通道,将冷水由压裂油管2注入经由环空上返至地面,从而实现对井壁的持续快速降温,大大强化了对井壁岩石造成的低温冲击作用,显著降低了干热岩地层的破裂压力,这非常有利于提高干热岩地层的压裂施工效率,增强压裂施工效果。图2示意性地显示了循环低温冲击前的近井损伤情况。如图2所示,在目的层11层段中的井筒12的井壁上形成的基础损伤裂隙13。

39.在冷水经由环空3上返至地面的过程中,通过井下温度压力传感器4对洗井降温过程中近井地层的降温情况进行实时监测,从而判断近井区域的降温情况,直至温度压力传感器4检测的地层温度降低至预设温度后,持续保持注入冷水一端时间。例如,地层温度降低至预设温度后,继续注入冷水2-3小时。这有效保证了降温区域能够向远井充分扩大、微裂隙在水压和热应力协同作用下向远井扩展。井壁大量微裂隙的存在能够使水力裂缝在近井区域克服应力对于裂缝扩展方向的控制、提高近井裂缝的复杂程度,扩大人工热储的换热面积,避免注采井之间优势通道的形成。

40.根据本发明,向压裂油管2中注入的冷水的温度不大于10℃。

41.在本实施例中,洗井降温过程中,预设温度与原始地层温度之间的温度差大于100℃。

42.在一个实施例中,压裂油管2的外壁上可以设有隔热涂层。这样能够降低环空3内部已经被加热的上返液体与压裂油管2内部注入的冷水之间的热量交换,保证了对长裸眼

段井壁的高温岩石的持续快速降温效果。

43.通过井下温度压力传感器4对洗井降温过程中近井地层的降温情况进行实时监测,当地层温度降低至预设温度后,继续注入冷水2-3小时,然后,停止注入冷水,等待地层温度恢复。预设温度例如可以为60℃。并且,通过温度压力传感器4监测关井过程中井底压力和温度的变化,根据井底压力降落特征分析微裂隙的产生情况。具体为,随着低温冲击造成的微裂隙数量增加和向远离井筒区域的扩展,关井期间的初始压降速率会表现为加快、压降的幅度会表现为增大。并且,根据地层岩石温度结果确定再次开泵洗井的时间。图3示意性地显示了循环低温冲击过程中的近井损伤情况。如图3所示,在循环低温冲击过程中,某次循环低温冲击后,目的层11层段中的井筒12的井壁上的损伤延伸形成微裂隙13'。

44.当地层温度恢复至原始地层温度后,重复向压裂油管2内持续注入冷水的步骤,从而对井壁岩石进行多次循环低温冲击。由此,实现对井壁岩石的循环低温冲击。在本实施例中,根据每次关井阶段的井底压力变化监测结果确定,确定近井区域微裂隙的产生和扩展情况,进而确定所需的循环低温冲击作用次数。图5是循环低温冲击过程中的数据监测结果示意图。直至近井区域形成的微裂隙不再发生进一步的明显扩展时,经过压裂施工的扩展裂隙网络最终形成人工热储。图4示意性地显示了循环低温冲击结束后的近井损伤情况。如图4所示,多次循环低温冲击后,目的层11层段中的井筒12的井壁上的损伤延伸形成微裂隙13"而完成循环低温冲击施工,最终形成人工热储。

45.最后,使封隔器5坐封,从而封隔目的层11和井筒环空3的上部空间。并根据设计的压裂方案完成干热岩地层的压裂改造施工。由此,实现通过循环低温冲击作用降低干热岩储层压裂施工的破裂压力,这非常有利于提高干热岩地层的压裂施工效率,增强压裂施工效果。

46.根据本发明的降低干热岩地层破裂压力的压裂方法尤其适用于高温干热岩地层的压裂改造。该压裂方法通过利用压裂油管2和环空3构成的井筒内流动通道,将冷水由压裂油管2注入经由环空3上返至地面,实现对井壁的持续快速降温,强化了对井壁岩石造成的低温冲击作用,使得长裸眼段高温岩石在低温冲击作用下产生大量随机分布的微裂隙。并且能够根据关井期间井底压力的变化确定近井区域微裂隙的产生和扩展情况,进而确定所需的循环低温冲击次数。由此,通过多次的洗井降温-关井低温恢复处理实现循环低温冲击作用,扩大近井损伤区域的范围。该方法通过循环低温冲击作用造成的井壁损伤能够极大地降低干热岩地层压裂施工的破裂压力,非常有利于提高压裂施工效率,井壁大量微裂隙的存在能够使水力裂缝在近井区域克服应力对于裂缝扩展方向的控制、显著增加近井裂缝的复杂程度,扩大人工热储的换热面积,避免优势通道的形成,从而改善热储的改造效果。

47.最后应说明的是,以上所述仅为本发明的优选实施方案而已,并不构成对本发明的任何限制。尽管参照前述实施方案对本发明进行了详细的说明,但是对于本领域的技术人员来说,依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1