一种二氧化碳驱油注采调整方法与流程

1.本发明涉及油气田开发中气驱采收率预测技术领域,具体涉及一种二氧化碳驱油注采调整方法。

背景技术:

2.二氧化碳驱提高采收率及埋存技术作为温室气体资源化利用的一种有效方法日益受到重视,该技术在低渗透、特低渗透油藏开发中具有良好的应用前景。注采调整是进一步改善二氧化碳驱开发效果的主要方式之一,包括注采参数和注采结构调整两个方法,具体涉及参数优化、井网加密、精细分层等技术,目前二氧化碳驱相关的注采调整主要是借鉴中高含水期注水开发油藏的经验,尚未见到二氧化碳驱相关的注采调整方法,导致注采调整的针对性和时效性不足。由于注气后油井见气见效的时间不同,不同注气阶段不同油井的见效类型也动态变化,因此需依据油井动态,实时进行注采调整,以到达措施引效实现更多油井见效、降低气窜以扩大波及体积、控制气体前缘相对均匀推进实现更高混相程度的目的。

3.针对二氧化碳驱注采调整主要是借鉴中高含水期注水开发油藏的经验,导致注采调整的针对性和时效性不足的问题。由于注气后油井见气见效的时间不同,不同注气阶段不同油井的见效类型也动态变化,因此需依据油井动态,实时进行注采调整,以到达措施引效实现更多油井见效、降低气窜以扩大波及体积、控制气体前缘相对均匀推进实现更高混相程度的目的。为此,提出了一种二氧化碳驱油注采调整方法。

技术实现要素:

4.本发明克服了现有技术的不足,提供了一种二氧化碳驱油注采调整方法,以提高注采调整的针对性和科学性。

5.本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:

6.一种二氧化碳驱油注采调整方法,包括以下方法:

7.s1:获取二氧化碳驱前后油井生产动态变化信息;

8.s2:利用s1中二氧化碳驱前后油井生产动态变化信息,根据是否见注入气和是否见效将不同油井进行划分分类;

9.s3:根据s2中所述划分类的不同油井类型制定不同类型油井注采调整对策。

10.进一步地,所述s1中的二氧化碳驱前后油井生产动态变化信息包括二氧化碳驱前后油井产出气中二氧化碳驱浓度和二氧化碳驱前后油井产油量动态变化信息。

11.进一步地,所述的s2中的是否见注入气为根据二氧化碳驱前后油井产出气中二氧化碳驱浓度对比判断油井是否见气,所述是否见效为根据二氧化碳驱前后油井产油量动态变化判断是否见效。

12.进一步地,所述的根据二氧化碳驱前后油井产出气中二氧化碳驱浓度对比判断油井是否见气包括以下方法:

13.s01:在二氧化碳驱前,收集目标油藏油井产出气并利用气相色谱测试不同油井产出气中二氧化碳的浓度,以产出气中最大二氧化碳浓度作为是否见气的临界二氧化碳含量;

14.s02:在二氧化碳驱后,定期收集和测试油井产出气中二氧化碳浓度,当产出气中二氧化碳含量连续多次取样结果均大于临界二氧化碳浓度,表示该油井为见气井,否则为未见气井;

15.s03:按照s01和s02所述的方法,把目标油藏所有油井划分为见气井和未见气井。

16.进一步地,所述的根据二氧化碳驱前后油井产油量动态变化判断是否见效包括以下方法:

17.s001:先对于某一油井,统计二氧化碳驱前多月的平均日产油量作为基数,当二氧化碳驱后月度单井日产油量连续多月大于该基数时,表示该油井气驱见效,否则该油井气驱未见效;

18.s002:统计和对比目标油藏每一口油井产油量变化,按照s001中的方法,把目标油藏所有油井划分为见效井和未见效井。

19.进一步地,所述的根据是否见注入气和是否见效将不同油井进行划分为四类,包括未见气/见效井、未见气/未见效井、见气/见效井、见气/未见效井四种类型,在随着注气开发进行,每个油井类型划分进行实时更新记录。

20.进一步地,所述的制定不同类型油井注采调整对策包括以下方法:

21.未见气/见效井,按照目前的注采参数继续生产;

22.未见气/未见效井,采取措施引效;

23.见气/见效井,降低气驱前缘推进速度和提高混相程度,通过延长见气见效时间进一步提升气驱效果;

24.见气/未见效井,采取气窜防治措施,降低气体的无效循环,扩大气驱波及体积。

25.本发明的有益效果是:

26.与现有技术相比,本发明根据二氧化碳驱见效动态演变规律,综合油井见气和见效特征,把不同油井按照划分为未见气/见效井、未见气/未见效井、见气/见效井、见气/未见效井四种类型。通过明确见气和见效定量指标,实现类型的定性划分,同时不同类型油井制定不同提升二氧化碳驱开发效果的注采调整策略,提高了注采调整的针对性和科学性。

附图说明

27.下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

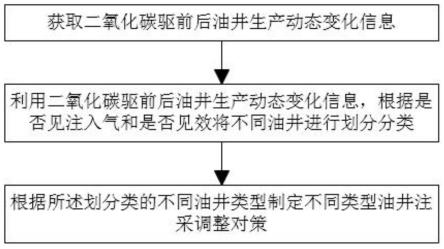

28.图1是本发明的步骤流程结构示意图。

29.图2是试验区注气前不同油井产出气二氧化碳含量结果示意图。

30.图3是试验区注气前后不同油井产出气二氧化碳含量结果对比示意图。

31.图4是注气前后不同油井产量动态变化及见效判断示意图。

32.图5是不见气见效井生产动态变化示意图。

33.图6是不见气不见效井措施前后生产动态变化示意图。

34.图7是见气见效井生产动态变化示意图。

35.图8是见气不见效井调剖前后产量动态变化示意图。

36.图9是不同井注采取注采调整和不进行注采调整效果对比示意图。

具体实施方式

37.首先需要说明的是,本发明的一种二氧化碳驱油注采调整方法是二氧化碳驱油见气见效类型划分的注采调整方法,根据二氧化碳驱见效动态演变规律,综合油井见气和见效特征,把不同油井按照不同注气阶段分为不见气不见效、不见气见效、见气见效和见气不见效四种类型。通过明确见气和见效定量指标,实现类型的定性划分,同时不同类型油井调整制定不同提升二氧化碳驱开发效果的注采调整策略。

38.下面,将通过几个具体的实施例对本发明实施例提供的二氧化碳驱油注采调整方法的技术方案方案进行详细介绍说明。

39.如图1所示,一种二氧化碳驱油注采调整方法,包括以下方法:

40.s1:获取二氧化碳驱前后油井生产动态变化信息;

41.所述二氧化碳驱前后油井生产动态变化信息包括二氧化碳驱前后油井产出气中二氧化碳驱浓度和二氧化碳驱前后油井产油量动态变化信息。

42.s2:利用s1中二氧化碳驱前后油井生产动态变化信息,根据是否见注入气和是否见效将不同油井进行划分分类;

43.所述的s2中的是否见注入气为根据二氧化碳驱前后油井产出气中二氧化碳驱浓度对比判断油井是否见气,所述是否见效为根据二氧化碳驱前后油井产油量动态变化判断是否见效。

44.所述根据二氧化碳驱前后油井产出气中二氧化碳驱浓度对比判断油井是否见气包括以下方法:

45.s01:在二氧化碳驱前,收集目标油藏油井产出气并利用气相色谱测试不同油井产出气中二氧化碳的浓度,以产出气中最大二氧化碳浓度作为是否见气的临界二氧化碳含量;

46.实际实例中,某油藏在二氧化碳驱前,测试不同井产出气中二氧化碳含量,结果如注气前后产出气二氧化碳分析结果对比图2所示,排序按照产出气含量从高到低进行排序,注气前试验区井口产出气co2含量为0.05%-0.526mol%,因此,初步确定油井见气判断界限为0.53mol%,否则判断油井未见气。

47.s02:在二氧化碳驱后,定期收集和测试油井产出气中二氧化碳浓度,当产出气中二氧化碳含量连续3次取样结果均大于临界二氧化碳浓度,表示该油井为见气井,否则为未见气井;该步骤中的3次取样是降低取样过程人为因素的影响,保证测样结果的可靠性,及考虑经济性,推荐3次取样。

48.实际实例中,选取33口井,在二氧化碳驱后,测试注气后不同井产出气中二氧化碳含量,并与注气前的进行对比,绘制注气前后产出气二氧化碳含量对比图,见图3,有6口井产出气含量大于0.53mol%,属于见气井;其余27口井产出气含量与注气前相近且均小于0.53mol%,属于未见气井。

49.s03:按照s01和s02所述的方法,把目标油藏所有油井划分为见气井和未见气井。

50.实际实例中,根据注气前后产出气二氧化碳含量变化和临界见气浓度关系,判断是否见气,进行建表记录登记每一口油井是否见注入气和是否见效,明确每一口油井的类

型。同时,随着注气量增大,油井见气时间不同,因此需按1-2个月对油井是否见气进行重新划分,实现见气见效类型的动态划分。

51.所述根据二氧化碳驱前后油井产油量动态变化判断是否见效包括以下方法:

52.s001:先对于某一油井,统计二氧化碳驱前6个月的平均日产油量作为基数,当二氧化碳驱后月度单井日产油量连续3月大于该基数时,表示该油井气驱见效,否则该油井气驱未见效;

53.二氧化碳驱前采用6个月的平均日产油量作为基数,是保证注气前的原油单井产油量的相对准确,由于油井在生产过程中受到开井时率(停电或是油井故障导致关井,月度开井时间不足)等影响较大。

54.注气后3个月是保证注气后单井产油量计量的准确性,降低人为或其他因素导致产量的波动。

55.实际实例中,见效和未见效判断实例。见图4中注气前后不同油井产量动态变化及见效判断示意图,横坐标从-6至0为注水阶段,0-24为注气阶段,0时刻为开始注气时间(后续图5、6、7、8均相同)。对比两口典型井的日产油量发现,典型见效井(1井)和未见效井(2井)日产油量对比。1井注气前6个月平均产油量为1t/d,注气后产量缓慢上升至1.3-1.4t/d(见线1黑色实线1),判断为注气见效井。2井注气前6个月平均产油量为0.91t/d,注气后产量不升反降,下降至0.8t/d(见线2黑色虚线),判断注气未见效井。

56.对比注气后期油井产量,当注气后某一时刻开始且连续三个月的产量均超过注气前6个月平均产量时则表明该油井为注气见效井,对应的时间为见效周期。同时,由于油井产量随时间变化发生变化,需每隔1-2月对油井见效情况进行动态划分。

57.s002:统计和对比目标油藏每一口油井产油量变化,按照s001中的方法,把目标油藏所有油井划分为见效井和未见效井。

58.所述的根据是否见注入气和是否见效将不同油井进行划分为四类,包括未见气/见效井、未见气/未见效井、见气/见效井、见气/未见效井四种类型,在随着注气开发进行,每个油井类型划分进行实时更新记录。

59.具体为对于不同油井,按照二氧化碳驱前后油井产出气中二氧化碳驱浓度对比判断油井是否见气的方法和二氧化碳驱前后油井产油量动态变化判断是否见效方法的两种划分方法,有把所有油井划分为未见气/见效井、未见气/未见效井、见气/见效井、见气/未见效井四种类型。然后随着注气开发进行,油井的见气和见效类型也实时变化,因此油井类型划分也需要实时更新记录。

60.实际实例中,以注气半年后油井产量和注气前产量对比为例进行油井见效和未见效划分,其中油井见效类型随时间发生变化。

61.对于同一口油井,注气后,油井见气见效类型由早到晚通常是未见气未见气/未见效井、未见气/见效井、见气/见效井和见气/未见效进行动态变化,只是不同阶段持续的时间不同,其主要受储层连通性、非均质性和注采压力的影响,因此需按照动态情况对油井见气和见效类型进行定期(1-2月)的划分和修正,确保类型划分的及时性和后期调整措施的针对性。

62.s3:根据s2中所述划分类的不同油井类型制定不同类型油井注采调整对策。

63.制定不同类型油井注采调整对策:

64.对于未见气/见效井,按照目前的注采参数继续生产。

65.未见气/见效井表明二氧化碳在该油井方向实现有效驱替但气驱前缘未到采油井。

66.具体注彩调整措施如下:维持目前的油井工作制度,继续观察油井动态见气情况,待出现新的变化后采取相应对策;

67.不见气见效是一种较好的状态,是油井见效的初级阶段(增油幅度有限),但下步会转变为见气见效(是增油的高峰期),因此在保持目前注采参数继续生产的同时,还需时刻观察油井见气浓度变化和日产油量变化。当油井变为见气见效井后,按照见气见效井对应的注采措施进行调整,建后续见气见效井对应的措施部分内容。

68.实际实例中,1井为典型的未见气见效井,注气3个月后开始见效且未见气,保持目前工作制度生产,然后油井产量持续上升,见图5不见气见效井生产动态变化图,该井注气后产量稳步上升,表明见效稳定,待油井动态发生明显变化后采取对应调整措施。

69.对于未见气/未见效井,采取措施引效。

70.未见气/未见效井表明二氧化碳在该油井方向未实现有效驱替。具体注采调整措施如下:一是根据小层对比分析注采井间连通性进行补孔;二是在注气井进一步提高注气压力和配注量,提高驱替压差改善该方向见效状况;三是在采油井进行措施解堵或小规模压裂,进一步改善注入气向该油井方向的流动能力。

71.具体为调整措施一,当通过注采井间连通剖面分析发现“有注无采”或是“有采无注”情况时,说明油井不见气不见效的原因是地层不连通导致,最佳注采调整措施是补孔。

72.调整措施二,在确定注气井和采油井地层连通的基础上,当注气一段时间后油井持续不见气不见效,其主要原因是注采压差不够或是注采井间地层物性差(或堵塞)导致,建议措施一是在注气井上通过提压注气和提高配注量,改善注采井见的驱替压差;建议措施二是在油井上首先通过常规的解堵,对油井井底地带的地层进行修复,当解堵无效后,可进行在油井进行小规模压裂,进一步对油井地层深部进行改造,提高该注采方向上的流动能力,引导注入气驱替原油流入油井。

73.实际实例中,2井为典型未见气未见效井,该井注气16个月内一直不见气且不见效,产量逐渐下降,在注气第17个月进行常规解堵措施,油井产量缓慢上升,见到良好增油效果,注气25个月后油井开始见气,油井类型发生变化,具体见图6。

74.对于见气/见效井,适当降低气驱前缘推进速度和提高混相程度,通过延长见气见效时间进一步提升气驱效果。

75.见气/见效井表明二氧化碳在该油井方向实现有效驱替且气驱前缘已到采油井。具体注采调整措施如下:一是在注气井降低适当井底压力,可通过适当降低配注量实现;二是在采油井适当提高井底压力,可通过下泵泵挂和调小冲程冲次等方法实现。

76.具体为当产出气含量上升较快(co2含量上升速度大于5%/月),说明注气前缘快速推进,油井有转变为见气不见效井的风险(气窜)。

77.调整措施一,在注气井需通过降低注气压力(通过降低配注量降低压力),降低注采井间驱替压差进而降低气体推进速度,防治快速气窜,油井转变为见气不见效井。

78.调整措施二,在采油井通过提高井底流压,通过下放泵挂和调小冲程冲次实现井底流压的提升,降低注采井间驱替压差进而降低气体推进速度。

79.实际实例中,5井为典型的见气/见效井,注气4月后油井明显见效,注气6个月产出气二氧化碳含量为35.2%,配注量从20t/d下降至15t/d,单井油量从1.0t/d又上升至1.6t/d左右;

80.注气19月后二氧化碳含量为63.1%,产量呈下降趋势,开始通过下放泵挂提升井底流压,单井油量从1.2t/d又上升至1.8t/d左右。通过提升井底压力提高混相程度,可在见效基础上进一步提升试验效果,具体见图7。

81.对于见气/未见效井,建议采取气窜防治措施,降低气体的无效循环,扩大气驱波及体积。

82.见气/未见效井表明二氧化碳在该油井方向发生严重气窜。具体注采调整措施如下:一是在注气井进行气窜封堵,通过调剖改善气窜程度;二是在采油井进行周期关停,根据产量变化选择合理的周期关停工作制度;三是把采油井转为注气井,进一步提高气驱波及体积。

83.具体为见气/未见效井表明二氧化碳在该油井方向发生严重气窜,主要原因是注采井间地层已形成明显窜流通道(气体从注入井直接通过该通过流入油井(没发挥驱油作用)或是注气后期注气前缘已完全推进至采油井。

84.调整措施一,当采井间地层已形成明显窜流通道导致油井为见气不见效时,采取在注气井进行气窜封堵;当气窜封堵仍无效时,采取油井转注(把采油井转为注气井)。

85.调整措施二,当油井为注气后期注气前缘已完全推进至采油井导致的见气不见效时,可采取对油井进行周期关停(注气连续,当采油井关停一段时间后恢复开采,进行多周期的油井关停),降低注采井间驱替压差进而降低气体推进速度,提高气体利用率。

86.实际实例中,28井为典型的见气/不见效井,注气6个月产出气二氧化碳含量为62.3%,单井油量从1.2t/d下降至0.73t/d左右,属于典型的见气不见效井。在注气的第7个月开始对注气井进行调剖,单井油量缓慢上升,产出气二氧化碳含量逐步下降至10%一下,单井产油量0.73t/d又上升至1.4t/d左右,具体见图8。

87.通过油井实时动态调整,试验区整体产量发生明显变化,采收率幅度明显提升。

88.参见图9不同井注采取注采调整和不进行注采调整效果对比示意图,对比试验区不同井组产量变化(注气前初期产量相当),其中实线为按照上述方法实时对不同油井进行见气和见效类型划分后对应注采政策调整后的效果,虚线是注气后不按照上述方法进行注采政策调整后的效果。对比发现,随着注气进行,按照上述方法进行注采调整后增油效果明显高于不进行注采调整的效果。其中进行注采调整后单井采油量从0.80t/d上升至1.44t/d,注气29个月,平均单井累计增油379.2t。而不进行注采调整井注采油量从0.80t/d上升至1.18t/d,平均单井累计增油231.2t,最终采收率相差3-5%。

89.通过上述单井分析对比,发现根据见气和见效类型划分的注采调整方法,提高了注采调整的针对性和科学性,取得更好的现场试验效果,不仅提高单井增油量,且提高油藏最终采收率。

90.上述所述的不同类型的对策可根据实时更新记录的油井类型进行调整制定,从而达到提升二氧化碳驱开发效果及效率。

91.本发明通过上述的二氧化碳驱油注采调整方法,根据实时油井见气见效类型划分和针对性的注采调整措施,进一步改善了二氧化碳驱开发效果。根据二氧化碳驱见效动态

演变规律,综合油井见气和见效特征,把不同油井按照划分为未见气/见效井、未见气/未见效井、见气/见效井、见气/未见效井四种类型。通过明确见气和见效定量指标,实现类型的定性划分,同时不同类型油井制定不同提升二氧化碳驱开发效果的注采调整策略,提高了注采调整的针对性和科学性。

92.上面结合附图对本发明的实施方式作了详细的说明,但本发明并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化,其都在该技术的保护范围内。

93.各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1