一种连接地面与盾构隧道下层空间的疏散救援纵向通道的制作方法

1.本发明涉及隧道疏散救援的技术领域,具体是提供一种连接地面与盾构隧道下层空间的疏散救援纵向通道。

背景技术:

2.城市隧道是城市地下空间开发与利用的重要组成部分,在完善城市道路路网、缓解城市交通拥堵、优化城市环境及空间格局中发挥了重要的作用。目前,国内各大城市特长、超大断面的隧道规划建设已进入快速发展时期。由于城市隧道向长大化方向发展,行车速度和密度增大,车辆在隧道中故障及相互撞击、货物自燃等各种原因造成的隧道火灾事故的危险性呈上升趋势。由于隧道环境的密闭性,火灾时隧道排烟与散热条件差,温度高,会很快产生高浓度的有毒烟雾,降低能见度,致使人员疏散困难、救火难度大、损坏程度严重,同时火灾会带来很严重的社会负面影响,降低公众对隧道安全性的信任。此外,火灾后隧道的损伤评估、修复加固以及正常功能的恢复会耗费相当数量的人力、物力和财力。因此城市隧道合理有效的疏散救援通道布置,是保证隧道火灾时人员成功自救与外部快速救援的必要前提。

3.目前,国内大量工程实践调研显示,采用盾构法施作的城市道路隧道或公路隧道,关于疏散通道方式有以下几种:

4.1)人行横向联络通道:即沿隧道纵向每隔一定间距设置横向联络通道将主隧道联通,实现逃生疏散救援。该类型属于横向疏散方式,盾构隧道下层为管线布置空间,不作为疏散通道使用,如上海大连路隧道。

5.2)纵向疏散通道:即利用盾构段隧道内行车路面下层空间建成纵向疏散通道,行车层每隔一定间距设置逃生楼梯或滑梯与车道板下方该通道相联通,以逃离火灾隧道。该类型中,纵向疏散通道仅连接两端盾构井,未与地面管理区域或地面既有道路连接,如武汉长江隧道、南京长江隧道等。

6.3)同洞上下层疏散楼梯:即盾构隧道内设置上下两层行车道,隧道内每隔一定间距设置通行楼梯,实现上、下层之间互为逃生。该类型中,无专用纵向疏散通道的空间,人员逃生仍在主洞的行车层进行,如扬州瘦西湖隧道、南京纬三路隧道、深圳春风隧道等。

7.4)组合疏散:即兼顾了上述1)、2)中的横向、局部纵向疏散通道的特点,但仍无连接盾构下层疏散通道与地面的全纵向疏散救援通道设置,如杭州钱江隧道、上海沿江通道隧道等。

8.因此,上述既有疏散通道方式中,均忽视了城市隧道行车层交通拥堵状态下,救援车辆无法快速达到事故点的问题,缺乏从地面交通道路或专用管理区快速进入盾构下层通道的全纵向疏散救援通道。

技术实现要素:

9.本发明提供了一种连接地面与盾构隧道下层空间的疏散救援纵向通道,其目的在

于解决隧道事故时救援车辆及救援人员能快速到达事故点的问题,以达到疏散救援更加快捷高效的目的。

10.本发明是通过以下的技术方案实现的:

11.一种连接地面与盾构隧道下层空间的疏散救援纵向通道,其特征在于,包括盾构隧道段6、盾构井段7、明挖后配套段8、明挖段9地下纵向通道;

12.所述盾构隧道段6地下纵向通道,是在该段的左线行车层1下层的口字件一5中设置隧道人员疏散通道一6-1,在右线行车层2下层的口字件二51中设置隧道人员疏散通道二6-2;所述盾构隧道段6两端为所述盾构井段7,所述左线行车层1、右线行车层2延长线经过所述盾构井段7地下三层,构成所述盾构井段7的左线井行车层101、右线井行车层201;

13.所述盾构井段7地下纵向通道,是在所述左线井行车层101下层设置盾构井段人员疏散通道一7-1,并与所述的隧道人员疏散通道一6-1连接,在所述右线井行车层201下层设置盾构井段人员疏散通道二7-2,并与所述的隧道人员疏散通道二6-2连接;所述左线行车层1、右线行车层2延长线经过所述明挖后配套段8构成左线行车线102、右线行车线202;

14.所述明挖后配套段8地下纵向通道,是在该段的左线行车线102、右线行车线202之间的中间仓设置中间仓人员疏散通道81,所述的盾构井段人员疏散通道一7-1、盾构井段人员疏散通道二7-2在盾构井段汇合后连接所述中间仓疏散通道81;所述左线行车线102、右线行车线202延长到所述明挖段9,构成左线明挖段行车线103、右线明挖段行车线203;

15.所述明挖段9地下纵向通道,是在左线明挖段行车线103、右线明挖段行车线203之间设置的明挖段疏散通道91,所述中间仓疏散通道81连接明挖段疏散通道91构成一段逐渐升高的道路纵坡段,所述道路纵坡段通过结构板的高程逐渐抬升直至与主线的所述左线明挖段行车线103、右线明挖段行车线203结构分离,再依次连接疏散通道独立隧道10、疏散通道u型槽结构11直至连接地面道路或管理区域12。

16.所述的一种连接地面与盾构隧道下层空间的疏散救援纵向通道,其中,所述疏散通道独立隧道10为弯道,为闭合框架结构。

17.所述的一种连接地面与盾构隧道下层空间的疏散救援纵向通道,其中,在所述盾构隧道段6,在所述左线行车层1或右线行车层2中,在行车右侧设置逃生楼梯盖板3,其下面设置疏散楼梯4连接隧道人员疏散通道一6-1或隧道人员疏散通道二6-2。

18.所述的一种连接地面与盾构隧道下层空间的疏散救援纵向通道,发生事故时,人员打开所述的逃生楼梯盖板3,通过疏散楼梯4进入隧道人员疏散通道一6-1或隧道人员疏散通道二6-2,沿隧道纵向依次进入盾构井段人员疏散通道一7-1或盾构井段人员疏散通道二7-2、进入中间仓疏散通道81及明挖段疏散通道91、疏散通道独立隧道10、疏散通道u型槽结构11直至逃到地面道路或管理区域12。

19.所述的一种连接地面与盾构隧道下层空间的疏散救援纵向通道,发生事故时,救援车辆从地面道路或管理区域12可依次进入疏散通道u型槽结构11、疏散通道独立隧道10、明挖段疏散通道91及中间仓疏散通道81、进入盾构井段人员疏散通道一7-1或盾构井段人员疏散通道二7-2,再进入隧道人员疏散通道一6-1或隧道人员疏散通道6-2到达盾构隧道事故点。

20.本发明效果

21.本发明通过全纵向疏散救援通道及配套结构,救援车辆可从地面便捷快速的进出

纵向疏散通道,提高了隧道发生事故时疏散救援的效率,极大的保证了隧道内人员的生命安全。适用于两端明挖法及中间盾构法施工修建的隧道,解决了隧道发生事故时隧道内极易造成的交通拥堵。

附图说明

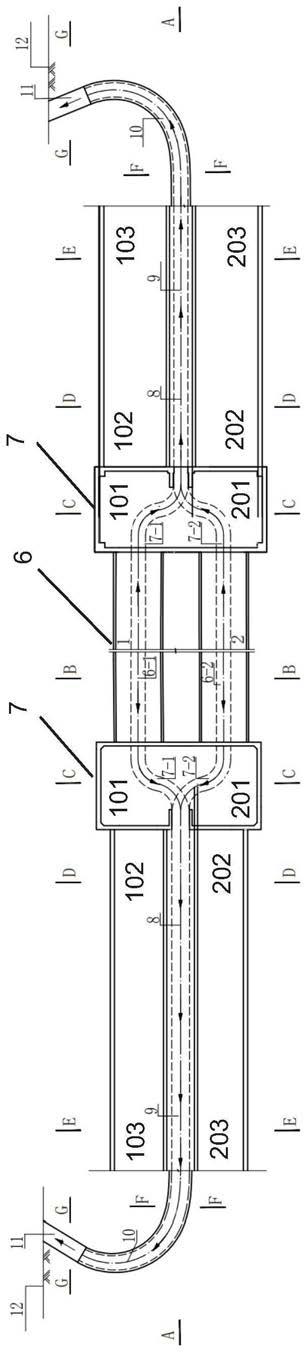

22.图1为本发明疏散通道平面示意图,

23.图2为本发明疏散通道纵断面示意图,

24.图3为图1的b-b剖面结构横断面示意图,

25.图4为图1的c-c剖面结构横断面示意图,

26.图5为图1的d-d剖面结构横断面示意图,

27.图6为图1的e-e剖面结构横断面示意图,

28.图7为图1的f-f剖面结构横断面示意图,

29.图8为图1的g-g剖面结构横断面示意图,

30.附图编号说明:

31.左线行车层1、右线行车层2、逃生楼梯盖板3、疏散楼梯4、口字件一5、口字件二51、盾构隧道段6、隧道人员疏散通道一6-1、隧道人员疏散通道二6-2、盾构井段7、盾构井段人员疏散通道一7-1、盾构井段人员疏散通道二7-2、左线井行车层101、右线井行车层201、明挖后配套段8、中间仓人员疏散通道81、左线行车线102、右线行车线202、明挖段9、明挖段疏散通道91、左线明挖段行车线103、右线明挖段行车线203、疏散通道独立隧道10、疏散通道u型槽结构11、地面道路或管理区域12。

具体实施方式

32.参见图1、2所示,本发明一种连接地面与盾构隧道下层空间的疏散救援纵向通道,包括盾构隧道段6、盾构井段7、明挖后配套段8、明挖段9地下纵向通道;

33.参见图1、2、3所示,所述盾构隧道段6地下纵向通道,是在该段的左线行车层1下层的口字件一5中设置隧道人员疏散通道一6-1,在右线行车层2下层的口字件二51中设置隧道人员疏散通道二6-2;所述盾构隧道段6两端为所述盾构井段7,所述左线行车层1、右线行车层2延长线经过所述盾构井段7地下三层,构成所述盾构井段7的左线井行车层101、右线井行车层201,参见图4。

34.参见图1、2、4所示,所述盾构井段7地下纵向通道,是在所述左线井行车层101下层设置盾构井段人员疏散通道一7-1,并与所述的隧道人员疏散通道一6-1连接,在所述右线井行车层201下层设置盾构井段人员疏散通道二7-2,并与所述的隧道人员疏散通道二6-2连接;所述左线行车层1、右线行车层2延长线经过所述明挖后配套段8构成左线行车线102、右线行车线202;

35.参见图1、2、5所示,所述明挖后配套段8地下纵向通道,是在该段的左线行车线102、右线行车线202之间的中间仓设置中间仓人员疏散通道81,所述的盾构井段人员疏散通道一7-1、盾构井段人员疏散通道二7-2在盾构井段汇合后连接所述中间仓疏散通道81;所述左线行车线102、右线行车线202延长线到所述明挖段9,构成左线明挖段行车线103、右线明挖段行车线203;

36.参见图1、2、6-8所示,所述明挖段9地下纵向通道,是在左线明挖段行车线103、右线明挖段行车线203之间设置的明挖段疏散通道91,所述中间仓疏散通道81连接明挖段疏散通道91构成一段逐渐升高的道路纵坡段,所述道路纵坡段通过结构板的高程逐渐抬升直至与主线的所述左线明挖段行车线103、右线明挖段行车线203结构分离,再依次连接疏散通道独立隧道10、疏散通道u型槽结构11直至连接地面道路或管理区域12。

37.参见图7所示,所述疏散通道独立隧道10为弯道,为闭合框架结构。

38.参见图1、2、3所示,在所述盾构隧道段6,在所述左线行车层1或右线行车层2中,在行车右侧设置逃生楼梯盖板3,其下面设置疏散楼梯4连接隧道人员疏散通道一6-1或隧道人员疏散通道二6-2。

39.参见图2、3所示,发生事故时,人员打开所述的逃生楼梯盖板3,通过疏散楼梯4进入隧道人员疏散通道一6-1或隧道人员疏散通道二6-2,沿隧道纵向依次进入盾构井段人员疏散通道一7-1或盾构井段人员疏散通道二7-2、进入中间仓疏散通道81及明挖段疏散通道91、疏散通道独立隧道10、疏散通道u型槽结构11直至逃到地面道路或管理区域12。

40.参见图2、3所示,发生事故时,救援车辆从地面道路或管理区域12可依次进入疏散通道u型槽结构11、疏散通道独立隧道10、明挖段疏散通道91及中间仓疏散通道81、进入盾构井段人员疏散通道一7-1或盾构井段人员疏散通道二7-2,再进入隧道人员疏散通道一6-1或隧道人员疏散通道6-2到达盾构隧道事故点救援。

41.应用实施例

42.参见图1、2所示,本发明一种连接地面与盾构隧道下层空间的疏散救援纵向通道,包括依次连接的盾构隧道段6、盾构井段7、明挖后配套段8、明挖段9地下纵向通道、疏散通道独立隧道10、疏散通道u型槽结构11直至连接地面道路或管理区域12;图1中的疏散救援纵向通道是以盾构隧道段6中心为中心两侧对称的结构。

43.其中盾构隧道段6、盾构井段7、明挖后配套段8、明挖段9地下纵向通道提供了地面救援车辆进入隧道的有效途径,实现了盾构隧道内人员向地面的疏散。

44.当盾构段隧道左线行车层1(或右线行车层2)中发生事故时,人员可打开行车右侧的逃生楼梯盖板3,通过疏散楼梯4进入疏散救援通道6-1(或隧道人员疏散通道二6-2),沿隧道纵向依次进入盾构井段人员疏散通道一7-1(或盾构井段人员疏散通道二7-2)、进入中间仓疏散通道81及明挖段疏散通道91、疏散通道独立隧道10、疏散通道u型槽结构11直至逃到地面道路或管理区域12。

45.同时,救援车辆从地面道路或管理区域12可依次进入疏散通道u型槽结构11、疏散通道独立隧道10、明挖段疏散通道91及中间仓疏散通道81、进入盾构井段人员疏散通道一7-1(或盾构井段人员疏散通道二7-2),再进入隧道人员疏散通道一6-1(或隧道人员疏散通道6-2)到达盾构隧道事故点救援。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1