气驱多缸增压式井下液压动力装置

1.本实用新型涉及一种气体钻井的井下工具,特别是涉及一种气驱多缸增压式井下液压动力装置,主要用于石油天然气钻采、地热井施工等气体钻井领域。

背景技术:

2.气体钻井技术有利于发现和保护油气层,而利用水平井可增加单井作用面积,有效提高抽采产量,延长单井稳产寿命,二者结合,则具有受地表始发地区条件限制小、有利于保护环境、经济效益显著等综合优势。

3.应用气体钻井进行水平井施工,最为关键的技术就是旋转导向,传统采用转盘或者顶驱驱动钻柱旋转,带动钻头破岩的钻井工艺无法准确地控制井眼轨迹,极大地限制了气体钻井技术的发展和应用。于是业内开始应用空气螺杆马达作为井下动力钻具驱动钻头旋转钻进,但由于气体的压缩性较大,空气螺杆马达的输出转速刚度特性差,难以满足在各类复杂地层中施工的要求。

4.中国专利文献,文献号cn104213829a公开了一种气体钻井井下动力钻具,包括双作用压气动力短节、双作用液压动力短节、密闭循环的液驱马达和隔液排气传动短节等部件。该气体钻井井下动力钻具通过双作用压气动力短节将气体能量转变为气动活塞的高频往复运动,气动活塞通过连杆将驱动力传递给液压柱塞。双作用液压动力短节通过液压柱塞的往复运动和单向阀实现吸、排油,从而输出高压油以驱动螺杆马达旋转。液压油在该钻具系统中密闭循环。上述井下动力钻具是基于气驱液耦合传动思想的一个应用实例,实质上是采用一套能够自主配气的气动潜孔锤活塞驱动液压缸的柱塞,液压缸的缸筒相对于柱塞固定,于是该液压缸在柱塞往复运动的过程中各腔室的体积能够连续变化,进一步由连接在液压缸各腔室的单向阀实现配流,从而实现吸排油功能,排出的高压油则直接提供给螺杆马达,螺杆马达的回油重新回到吸油口。上述井下动力钻具所存在的技术缺陷体现在如下几个方面:首先,采用气动潜孔锤活塞直接驱动液压缸柱塞难以获得较高的增压比,难以发挥液压系统的性能优势,且液压系统的载荷变化对气动潜孔锤的工作过程影响很大,容易发生干涉现象导致系统失效;其次,气动潜孔锤回程时就作用原理而言缸内气体起到缓冲作用,气动潜孔锤活塞不能有效地提供能量给液压缸柱塞,所述的双作用增压排油功能难以实现;此外,系统未就闭式液压回路管路系统在钻具紧凑的空间内如何布置、如何处理压力流量脉动等问题提出解决方案,尤其严重的是末端作为执行元件的螺杆马达轴向尺寸较大,如何引导其回油返回泵侧,以及液压系统不可避免地存在泄漏的问题,如何补油等问题,均未考虑。这些问题使得专利文献cn104213829a所提出的井下动力钻具在具体研制过程中存在大量技术难点。

5.已经公开的专利文献cn111577567a和专利文献cn111963644a提出了一种新型气液耦合井下动力装置,经研究发现所述气液耦合井下动力装置尚存在如下不足:

①

系统采用气动冲击器活塞通过撞击方式驱动柱塞吸排油,所提及的方案仅包含一套气动冲击器和一套液压往复泵,仅在冲击器活塞冲程撞击柱塞排油,受钻具内部紧凑空间的限制,对应特

定的钻具规格该气驱液系统的输出功率受到限制,获得较大输出功率需要大幅度提高气源压力,但在供气压力升高后,冲击器活塞冲击末速提高幅度较大,其与液压往复泵柱塞的碰撞作用增强,将导致较大的流量压力脉动,输出液压功率的稳定性变差。此外,供气压力升高后气动冲击器活塞的工作频率大幅度提高,液压往复泵柱塞冲程虽然同样获得较大初速度,其往复运动的工作频率亦有所提高,但液压往复泵柱塞在弹簧力作用下回程的过程中,受到吸油阻力的影响,其回程运动速度相对缓慢,由此导致气动冲击器活塞和液压往复泵柱塞的工作频率不匹配,引起撞击位置沿轴向发生偏移,即液压往复泵柱塞未能及时复位、完成充分的吸油过程时,气动冲击器活塞已经到位并开始下一次冲程,于是出现系统供气压力升高,输出流量反而下降的现象,整个系统的效率也随之大幅度降低。另一方面增大气源压力后冲击振动作用过强,相关零部件强度和寿命均受到不良影响;

②

该系统所提出的增压油箱结构采用弹簧加压的活塞式结构进行增压,这种增压缸对内缸的加工精度要求很高,采用弹簧增压随液压油液泄漏增大,增压效果将逐渐减弱,受增压缸行程的限制,增压作用在增压缸活塞行程终了时消失,而此时其下方联接的液压油箱尚充满油液,液压油箱里的液压油容量较大,目的是维持液压闭式系统具有较长的运行寿命,但是增压作用失效,则液压闭式系统的补油能力大幅度降低,液压往复泵吸油过程也受到较大的不良影响,由此导致即使液压油箱内依然存有大量油液的状态下,由于增压作用的消失,而使该部分液压油无法正常使用,液压闭式系统亦无法正常运转,引发结构原理性故障。此外专利文献cn111963644a所述之增压油箱未对补油流量进行限制,因此会导致液压往复泵优先从补油路吸油,并在后续冲击增压过程中因压力峰值过高而导致更大的泄漏,使得钻具井下工作周期进一步缩短;

③

专利文献cn111963644a所述之气液耦合驱动系统由于仅有一套冲击式液压往复泵供油,因此为了给马达连续提供所需流量,除了采取增大气源压力的措施外,还须在系统内设置大容积蓄能器作为辅助油源,即便如此,液压回路中的流量压力脉动情况依旧难以控制,大容积蓄能器的设置降低了液压传动系统的刚度,不能使井底马达获得理想的“硬特性”;

④

专利文献cn111963644a所述之气液耦合驱动系统采用配流阀块作为液压往复泵吸排油切换元件,即在外置的配流阀块中插装单向阀实现配流,液压往复泵工作腔与配流阀块之间采用软管联接,对于冲击器活塞运动频率较高的工况很难确保配流阀具有快速响应的能力,于是将导致配流功能失效;

⑤

专利文献cn111963644a所述之气液耦合驱动系统仅针对井底马达进行专门设计,功能受到限制,应用领域相对狭窄。

技术实现要素:

6.针对背景技术中存在的技术问题,本实用新型的目的在于提供一种气驱多缸增压式井下液压动力装置,可使用较低的供气压力满足输出较大液压功率的需求,从而形成具有较大流量和较高工作压力的液压动力源。

7.为达到上述目的,本实用新型采用如下的技术方案:气驱多缸增压式井下液压动力装置,其特征在于,该井下液压动力装置包括:由上至下依次同轴设置的增压油箱、气动冲击增压泵和输出缸,且分别设置在各自对应的钻具管段,各钻具管段位于最外层的管体之间采用钻杆接头螺纹连接;所述气动冲击增压泵包括两级或两级以上的增压泵组,每一级增压泵包括外管及设置在外管内部的气动冲击器和液压往复泵,且同一级增压泵中的液压往复泵位于气动冲击器下方,二者沿外管回转轴线顺序组装,气动冲击器的冲锤与液压

往复泵的柱塞同轴,所有气动冲击器的活塞均具有中空通道,该中空通道作为气动冲击器的排气通道,各个气动冲击器的进气通道和排气通道分别并联,液压往复泵的柱塞具有中空孔道,各个液压往复泵的排油口、吸油口以及补油路分别逐级并联,且吸油口依次并联于低压油路、排油口依次并联于高压油路;高压油路汇总出口汇集于输出缸内的交叉配流块的高压腔;所述输出缸内部配置有交叉配流块、蓄能器、流量控制阀和末端油路块,蓄能器的油口接通交叉配流块的高压油孔,交叉配流块的高压油孔随后联接有流量控制阀,流量控制阀的出口联接至末端油路块,在末端油路块内设置有溢流阀,溢流阀进口连接在末端油路块的高压油路上,溢流阀出口联接在末端油路块的低压油路上,低压油路连接至交叉配流块的低压油孔,同时低压油路接通液压往复泵吸油口以及补油通道。

8.进一步,所述增压油箱位于气驱多缸增压式井下液压动力装置的顶部,增压油箱包括上接头、长管接头、外管体、气囊、内管体、法兰座、管式节流阀、下接头和充气接头,所述外管体的上下两端加工有法兰止口和钻杆螺纹;所述法兰座的数量为两个,两个法兰座分别插接在外管体的上下法兰止口内,法兰座的外环开设有导气槽,内侧设有用于安装内管体的止口;内管体设置在外管体内部,外管体内壁与内管体外壁之间具有环形间隙,内管体两端分别与两个法兰座止口台肩采用过渡配合,并在配合处设有密封结构;上接头、下接头及外管体同轴布置,上接头和下接头分别设置在外管体两端,上接头和下接头分别通过钻杆螺纹与外管体联接;增压油箱通过上接头与来自地表的钻杆柱相联接,增压油箱的下端通过下接头联接井下液压动力装置中位于最上面一级的增压泵;所述增压油箱的总长与单根钻杆长度一致,位于增压油箱上方的法兰座外侧安装有充气接头;所述长管接头贯通位于增压油箱上方的法兰座的中心孔,长管接头用于在法兰座内侧联接气囊;所述气囊内预充填氮气,充气压力小于等于0.2mpa,位于增压油箱下方的法兰座中心孔处采用端直通接头安装有管式节流阀,在增压油箱与最上面一级增压泵组装过程中,补油胶管上端先行连接至管式节流阀。

9.进一步,所述气动冲击器包括活塞、锤头、上砧座、内缸、配气套以及芯管,其中活塞与锤头采用锥面配合,利用楔形夹紧方式联接,二者构成气动冲击器冲锤;上砧座、内缸及配气套沿外管轴向依次组装,相互之间以止口咬合方式同轴连接,上砧座的上端面与限位套端面紧密贴合,配气套与液压往复泵缸筒采用止口插接定位,于是构成气动冲击器缸体总成,其中上砧座上设置有上砧座导气槽;气动冲击器的内缸和外管形成的环形空间作为高压进气腔,内缸具有光滑的内孔,内缸的内孔与活塞大端外圆柱面相配合,内缸上部开有配气环槽,中部开设有第一径向进气孔和第二径向进气孔,第一径向进气孔沿内缸的周向均布,第二径向进气孔在第一径向进气孔下方,沿内缸的周向均布;配气套的内孔与活塞的小端外圆柱面相配合,配气套侧壁内沿轴向开设有第一配气孔,配气套侧壁上沿径向开设有第二配气孔,第一配气孔和第二配气孔数量一致且位置一一对应,沿配气套的旋转轴线圆周均布;配气套的轴向上还开设有配气套导气孔,配气套内镶衬压气衬管,压气衬管采用过盈配合安装定位,压气衬管的内孔联通上下相邻两级气动冲击器的环形高压进气通道;活塞上部大端外圆柱段开设有轴向设置的配气槽,活塞的大端外圆柱段两端形成密封肩台,分别为第一肩台、第二肩台,活塞小端设置有第三台肩,活塞具有中空结构,活塞的内孔上段与芯管相应圆柱段配合,芯管分为上部芯管和下部芯管两种结构,上部芯管为实心圆柱结构,下部芯管为中空结构,位于最上面一级的气动冲击器采用上部芯管,其余气动冲

击器均采用下部芯管;上部芯管的上圆柱段与上砧座的内孔采用过盈配合,并采用卡键悬挂在其对应的气动冲击器缸体总成内,下部芯管采用卡键悬挂在其对应的气动冲击器缸体总成内,下部芯管的顶部具有与液压往复泵缸筒用于容置回程弹簧弹簧腔内孔配合的插接结构;锤头与活塞配合的圆锥外表面上开设有沿圆周均布的排气槽;锤头的下端具有球形外表面。

10.进一步,所述液压往复泵包括液压往复泵缸筒、柱塞、柱塞外端盖、回程弹簧、排油单向阀、钢球、芯管弹簧座、吸油单向阀和泵缸座,液压往复泵缸筒与泵缸座设置有密封性止口,相互插接构成泵缸体,泵缸体下端采用泵座限位套进行轴向定位;柱塞上部加工有光滑的平端,柱塞大端圆柱面与液压往复泵缸筒内孔间隙配合,并采用第一斯特封进行动密封,同时采用导向环进行导正,柱塞的小端圆柱面与泵缸座的中心孔间隙配合,并采用第二斯特封进行动密封,柱塞的小端圆柱段贯通泵缸座的中心通孔后,其下端与置于泵缸体外部的柱塞外端盖采用止口插接;柱塞外端盖下端平面作为回程弹簧的承载面;回程弹簧的另一端平面与芯管弹簧座上端面相接触,芯管弹簧座固定在与其对应的下部芯管上端,回程弹簧是压缩弹簧,柱塞在弹簧力作用下的初始位置位于泵缸体上方,在液压往复泵缸筒止口内侧设置有柱塞限位套,柱塞的上部加工有排气孔,排气孔均布于柱塞上部圆周,排气孔联通柱塞的中空孔道;泵缸座的轴向开设有泵缸座导气孔,且最后一级增压泵的泵缸座导气孔在上部以螺塞封堵;在泵缸座内部加工有配流孔道,其数量为五个,五个配流孔道沿圆周均布,其中四个配流孔道的下端均加工有插装阀座孔,另外一个配流孔道作为备用通道,该配流孔道采用内六角螺塞封堵,其中两个插装阀座孔内安装排油单向阀,另外两个插装阀座孔内安装吸油单向阀;排油单向阀的出口接通高压通道,吸油单向阀的出口接通低压通道和回泄油通道,在配流孔道的出口靠近管接头的位置上加工有径向通孔,在各径向通孔的外侧安装有钢球,钢球与各径向通孔为过盈配合,排油单向阀和吸油单向阀均采用导流套进行限位,插装阀座孔的输出端均联接有管接头,将导流套、排油单向阀和吸油单向阀封装在插装阀座孔内,在各个管接头上分别联接有高压胶管。

11.进一步,所述上砧座和泵缸座的外环分别加工有上砧座液压油孔道和泵缸座液压油孔道,其中上砧座液压油孔道上方加工密封管螺纹用于安装管接头,下方加工有光滑止口,用于插接输送流体用不锈钢无缝管,输送流体用不锈钢无缝管的另一端插接在泵缸座上相对应的止口内,泵缸座液压油孔道接通液压往复泵的吸、排油口,在各个液压往复泵的排油口连接有高压胶管,各级高压胶管依次联通,最后汇集于输出缸内的交叉配流块的高压腔。

12.进一步,所述上部芯管材质为mc尼龙,下部芯管材质为合金钢。

13.进一步,所述第一径向进气孔的直径为10mm~16mm,数量为8或12。

14.进一步,所述第二径向进气孔直径为6mm~10mm,数量为6或8。

15.进一步,排气槽的数量为6~8个。

16.进一步,所述排气孔均布于柱塞上部圆周,数量为4~8个。

17.通过上述设计方案,本实用新型可以带来如下有益效果:本实用新型提出了一种气驱多缸增压式井下液压动力装置,将多个气动冲击器气路并联,将多个液压往复泵油路并联,可使用较低的供气压力满足输出较大液压功率的需求,从而形成具有较大流量和较高工作压力的液压动力源。

附图说明

18.以下结合附图进一步解释本实用新型的原理和特征,构成本技术的一部分,所列举的具体实施方案只用于帮助理解本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围,在附图中:

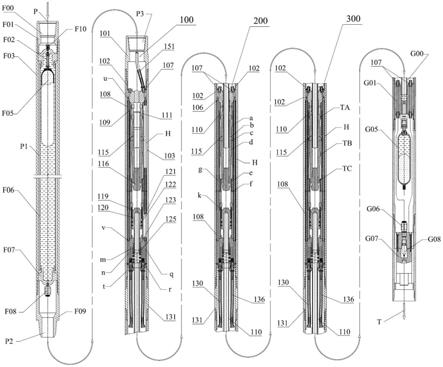

19.图1为本实用新型实施例中气驱多缸增压式井下液压动力装置的系统结构图;

20.图2为本实用新型实施例中气驱多缸增压式井下液压动力装置中上泵的结构示意图;

21.图3为本实用新型实施例中气驱多缸增压式井下液压动力装置的气液原理图;

22.图4为本实用新型实施例中气驱多缸增压式井下液压动力装置的截面管路布置示意图;

23.图5为本实用新型实施例中气驱多缸增压式井下液压动力装置的上泵三维结构示意图;

24.图6为本实用新型实施例中气驱多缸增压式井下液压动力装置的内部管路结构示意图。

25.附图中各个零部件和气液孔道的标注说明如下:100

‑

上泵;200

‑

中间泵;300

‑

后泵;f00

‑

增压油箱;g00

‑

输出缸;101

‑

上缸接头;102

‑

外管;103

‑

限位套;105

‑

螺塞;106

‑

上砧座;107

‑

管接头;108

‑

输送流体用不锈钢无缝管;109

‑

卡键;110

‑

下部芯管;111

‑

上部芯管;112

‑

内缸;115

‑

活塞;116

‑

锤头;117

‑

配气套;118

‑

液压往复泵缸筒;119

‑

柱塞限位套;120

‑

柱塞;121

‑

导向环;122

‑

第一斯特封;123

‑

第二斯特封;125

‑

柱塞外端盖;126

‑

回程弹簧;127

‑

排油单向阀;128

‑

钢球;129

‑

芯管弹簧座;130

‑

低压胶管;131

‑

外管过渡接头;135

‑

吸油单向阀;136

‑

高压胶管;137

‑

泵缸座;138

‑

泵座限位套;139

‑

导流套;151

‑

补油胶管;158

‑

压气衬管;f01

‑

上接头;f02

‑

长管接头;f03

‑

外管体;f05

‑

气囊;f06

‑

内管体;f07

‑

法兰座;f08

‑

管式节流阀;f09

‑

下接头;f10

‑

充气接头;g01

‑

交叉配流块;g05

‑

蓄能器;g06

‑

流量控制阀;g07

‑

末端油路块;g08

‑

溢流阀;ta

‑

第一台肩;tb

‑

第二台肩;tc

‑

第三台肩;p

‑

系统进气口;p1

‑

环形通道;p2

‑

下接头出口;p3

‑

上泵压气进口;p4

‑

上砧座导气槽;h

‑

高压进气腔;t

‑

系统排气口;p5

‑

配气套导气孔;p6

‑

泵缸座导气孔;ps

‑

高压油路;p

t

‑

低压油路;a

‑

配气环槽;b

‑

第一径向进气孔;c

‑

第一径向进气孔;d

‑

配气槽;e

‑

第一配气孔;f

‑

第二配气孔;g

‑

排气槽;k

‑

排气孔;m

‑

配流孔道;n

‑

低压通道;q

‑

高压通道;r

‑

径向通孔;t

‑

回泄油通道;u

‑

上砧座液压油孔道;v

‑

泵缸座液压油孔道。

具体实施方式

26.如图1、图2、图3、图4、图5及图6所示,气驱多缸增压式井下液压动力装置,包括由上至下依次设置的增压油箱f00、气动冲击增压泵和输出缸g00,气动冲击增压泵包括两级或两级以上的增压泵组,即气动冲击增压泵至少包括一组上泵100、一组下泵300,进一步,上泵100和下泵300之间还可以设置有中间泵200,中间泵200的数量可配置为1组~5组,每一级增压泵包括外管102及设置在外管102内部的气动冲击器和液压往复泵。上述功能部件均集成在符合api标准的钻具管段内,各钻具管段位于最外层的管体之间采用钻杆接头螺纹相互联接,依次沿钻具管段位于最外层的管体轴线排列,组装成具有紧凑截面尺寸的同心柱状功能模块,再辅以内置的蓄能器g05、流量控制阀g06、末端油路块g07、内部管道等必

要零部件。该井下液压动力装置将多个气动冲击器气路并联,将多个液压往复泵油路并联,从而形成具有较大流量和较高工作压力的液压动力源。

27.各个气动冲击器的进气通道并联于高压进气腔h,各个气动冲击器的排气通道均通过中心通道接通系统排气口t,在以压缩空气作为原动力驱动气动冲击器高频动作的过程中,通过气动冲击器的活塞115撞击液压往复泵的柱塞120实现机械能的传递,与此同时利用冲击增压的方式产生液压能;该井下液压动力装置的主要特征为采用多缸增压结构,采用在外管102与内缸112之间所形成的环形区域内轴向布置高压管路、低压管路和补油管路的方式,将多个液压往复泵并联,从而构成具有较大流量和较高压力的液压动力源,在供气压力不低于1.0mpa的条件下,所述的井下液压动力装置额定工作压力可达25mpa,气动冲击增压泵的数量根据输出流量需求进行设置,理论上不受限制,但通常以3~5组为宜,于是可获得较大的输出流量。

28.所述增压油箱f00位于气驱多缸增压式井下液压动力装置的顶部,增压油箱f00包括上接头f01、长管接头f02、外管体f03、气囊f05、内管体f06、法兰座f07、管式节流阀f08、下接头f09和充气接头f10,所述外管体f03的上下两端加工有法兰止口和钻杆螺纹;所述法兰座f07的数量为两个,两个法兰座f07分别插接在外管体f03的上下法兰止口内,法兰座f07的外环开设有导气槽,内侧提供用于安装内管体f06的止口;所述内管体f06两端分别与两个法兰座f07止口台肩采用过渡配合并设计有密封结构;上接头f01、下接头f09及外管体f03同轴布置,上接头f01和下接头f09分别设置在外管体f03两端,上接头f01和下接头f09分别通过钻杆螺纹与外管体f03联接,钻杆螺纹旋紧后,法兰座f07和内管体f06等零部件的轴向位置即被确定下来,进一步地,增压油箱f00通过上接头f01与来自地表的钻杆柱相联接,增压油箱f00下端则通过下接头f09联接井下液压动力装置中的上泵100;所述增压油箱f00的主要特征在于总长与单根钻杆长度一致,位于增压油箱f00上方的法兰座f07外侧安装有充气接头f10;所述长管接头f02贯通位于增压油箱f00上方的法兰座f07的中心孔,用于在法兰座f07内侧联接气囊f05;所述气囊f05内预充填氮气,充气压力不高于0.2mpa,位于增压油箱f00下方的法兰座f07中心孔处采用端直通接头安装有管式节流阀f08,在增压油箱f00与上泵100组装过程中,补油胶管151上端先行连接至管式节流阀f08。

29.每一级增压泵的驱动部件实质上是一台无阀的气动冲击器,所述气动冲击器包括活塞115、锤头116、上砧座106、内缸112、配气套117以及芯管,其中活塞115与锤头116采用锥度1:10~1:8的小角度锥面配合,利用楔形夹紧原理联接,二者构成气动冲击器冲锤;上砧座106、内缸112及配气套117沿外管102轴向依次组装,相互间以止口定位并保证同轴,上砧座106的上端面与限位套103端面紧密贴合,上砧座106上设置有上砧座导气槽p4,配气套117与液压往复泵缸筒118采用止口插接定位,于是构成气动冲击器缸体总成,在上缸接头101与外管102的连接螺纹旋合以后,外管102下端连接好外管过渡接头131,即确定了气动冲击器缸体总成的轴向位置;内缸112具有光滑的内孔,内缸112的内孔与活塞115大端外圆柱面相配合,配气套117的内孔与活塞115的小端外圆柱面相配合,内缸112上部开有配气环槽a,中部开设第一径向进气孔b和第二径向进气孔c,第一径向进气孔b的直径为10mm~16mm,数量为8或12,沿内缸112圆周均布,第二径向进气孔c在第一径向进气孔b下方,直径为6mm~10mm,数量为6或8,沿内缸112圆周均布;配气套117内镶衬压气衬管158,压气衬管158采用过盈配合安装定位,其内孔联通上下环形高压进气通道,所以上一级的高压气体才

能传输给下一级气动冲击器,配气套117侧壁内沿轴向开设有第一配气孔e,用于给气动冲击器的活塞115配气用,配气套117的轴向上还开设有配气套导气孔p5,用于将高压气体提供给下一级气动冲击器,配气套117侧壁上沿径向开设有第二配气孔f,第一配气孔e和第二配气孔f数量一致,位置一一对应,沿配气套117的旋转轴线圆周均布,活塞115上部大端外圆柱段开设有轴向设置的配气槽d,由于配气槽d的存在,活塞115的大端外圆柱段两端形成具有宽度为30mm~40mm的密封肩台,分别为第一肩台ta、第二肩台tb,活塞115小端设置有一处密封台肩结构即第三台肩tc,活塞115具有中空结构,活塞115的内孔上段与芯管相应圆柱段配合,上泵100的气动冲击器采用了实心圆柱结构的上部芯管111,材质为mc尼龙,中间泵200以及后泵300均采用中空结构的下部芯管110,材质为合金钢;上部芯管111的上圆柱段与上砧座106的内孔采用过盈配合,并采用卡键109悬挂在其对应的气动冲击器缸体总成内,且具有密封作用,下部芯管110采用卡键109悬挂在其对应的气动冲击器缸体总成内,下部芯管110具有中心通孔,下部芯管110与上部芯管111相比具有较长的上圆柱段,顶部具有与液压往复泵缸筒118用于容置回程弹簧126的弹簧腔内孔配合的插接结构,且具有密封作用,锤头116与活塞115配合的圆锥外表面上开设有沿圆周均布的排气槽g,排气槽g的数量为6~8个,锤头116的下端具有球形外表面。

30.所述液压往复泵采用空心柱塞结构,液压往复泵缸筒118与泵缸座137设置有密封性止口相互插接,构成泵缸体,泵缸体下端采用泵座限位套138进行轴向定位,柱塞120具有中空孔道,柱塞120上部加工有光滑的平端,用以接受锤头116的冲击,柱塞120大端圆柱面与液压往复泵缸筒118内孔采用间隙配合,进一步地,采用第一斯特封122实现动密封,第一斯特封122采用k型斯特封,并采用导向环121导正,柱塞120的小端圆柱面与泵缸座137的中心孔采用间隙配合,采用第二斯特封123实现动密封,第二斯特封123采用航空领域中常用的斯特封,柱塞120的小端圆柱段贯通泵缸座137的中心通孔后,其下端与置于泵缸体外部的柱塞外端盖125采用止口插接,柱塞外端盖125下端平面作为回程弹簧126的承载面,回程弹簧126的另一端平面与芯管弹簧座129上端面相接触,芯管弹簧座129固定在下部芯管110上端,回程弹簧126是压缩弹簧,组装后将施加有预紧力,柱塞120在弹簧力作用下的初始位置位于泵缸体上方,在液压往复泵缸筒118止口内侧设置有柱塞限位套119,其材料为mc尼龙。柱塞120的上部加工有排气孔k,排气孔k的数量为4~8个,均布于柱塞120上部圆周,排气孔k联通柱塞120下部的中空孔道;由柱塞120和泵缸体所形成的封闭容积将在活塞115和锤头116的冲击下周期性变化,在泵缸座137内部加工有配流孔道m,其数量为五个,五个配流孔道m沿圆周均布,其中四个配流孔道m的下端均加工有插装阀座孔,另外一个配流孔道m作为备用通道,该配流孔道m采用内六角螺塞封堵,其中两个插装阀座孔内安装排油单向阀127,另外两个插装阀座孔内安装吸油单向阀135;排油单向阀127的出口接通高压通道q,吸油单向阀135的出口接通低压通道n和回泄油通道t,即回油通道和泄油通道在同一个管路中,都是低压,低压通道n和回泄油通道t是一个联通的回路,在配流孔道m出口靠近管接头107的位置上加工有径向通孔r,为避免液压油泄漏,在各径向通孔r的外侧安装有钢球128,钢球128与各径向通孔r为过盈配合,各个单向阀均采用导流套139进行限位,插装阀座孔的输出端均联接有管接头107,将导流套139和各单向阀封装在插装阀座孔内,进一步地,在各个管接头107上分别联接有高压胶管136。

31.在上砧座106和泵缸座137的外环分别加工有上砧座液压油孔道u和泵缸座液压油

孔道v,其中上砧座液压油孔道u上方加工密封管螺纹用于安装管接头107,下方加工有光滑止口,用于插接输送流体用不锈钢无缝管108,输送流体用不锈钢无缝管108的另一端插接在泵缸座137上相对应的止口内,泵缸座液压油孔道v则接通液压往复泵的吸、排油口,进一步地在各个液压往复泵的排油口连接有高压胶管136,各级高压胶管136依次联通,最后汇集于输出缸g00内的交叉配流块g01的高压腔,交叉配流块g01同时作为蓄能器g05的安装联接座,蓄能器g05的油口接通交叉配流块g01的高压油孔,交叉配流块g01的高压油孔随后联接有流量控制阀g06,流量控制阀g06的出口联接至所述井下液压动力装置的末端油路块g07,在末端油路块g07内设置有溢流阀g08,溢流阀g08进口连接在末端油路块g07的高压油路ps上,出口联接在末端油路块g07的低压油路p

t

上,低压油路p

t

通过低压胶管130连接至交叉配流块g01的低压油孔,通过低压胶管130接通液压往复泵吸油口以及补油通道,进而通过输送流体用不锈钢无缝管108联通上一级泵,由此构成完整的液压闭式循环回路。

32.为避免供气压力过高带来诸多不利因素,为了降低钻井设备配置成本和施工成本,同时也是为了降低气动冲击器工作频率以满足液压配流阀响应能力要求,本实用新型涉及的井下液压动力装置采用了基于无阀自配气中低风压潜孔锤工作原理设计的气动冲击器,并在一套系统中设置多台气动冲击器和液压往复泵的组合,从而在供气压力不低于1.0mpa的条件下,可通过增加中间泵200的数量以获得较大输出流量,并充分利用冲击增压的特点,达到较高的工作压力。该井下液压动力装置额定工作压力可达25mpa,理论上输出流量不受限制,但增压泵的设置数量也不宜过多,通常以3~5组为宜。

33.各级增压泵的气动冲击器进气均取自内缸112与外管102之间的环形空间即高压进气腔h,来自气源的高压气体通过上部钻杆柱的中心通道后自系统进气口p引入,而后通过法兰座f07上的导气槽、内管体f06与外管102之间的环形通道p1,经下接头出口p2进入上泵压气进口p3,高压气体通过上砧座导气槽p4进入冲击器内缸112与外管102之间的环形空间即高压进气腔h,于是高压进气腔h内充满高压气体,进一步地高压气体通过配气套导气孔p5、泵缸座导气孔p6进入到下一级增压泵的环形空间即高压进气腔h,于是高压气体与各气动冲击器的内缸112的第一径向进气孔b、第二径向进气孔c相联通,实现各气动冲击器进气通道并联,最后一级增压泵的泵缸座137上的导气孔p6在上部以螺塞105封堵,将进气通道封闭以保持高压。

34.各个气动冲击器通过各自的环形高压进气腔h进气,高压气体通过活塞115上的配气槽d在活塞115运动过程中可进入内缸112上腔或切换至配气套117与内缸112下腔所形成的封闭空间,分别用于驱动活塞115冲程和回程。活塞115运动过程中,通过其第一台肩ta与内缸112上的配气环槽a之间的相对位置关系进行高压气体与内缸112上腔通断关系的切换,第二台肩tb根据其密封段是否越过内缸112下缘,确定高压气体是否进入缸体下腔,进一步地利用活塞115内孔密封段与芯管配合段的相互位置以及开设在配气套117上的第一配气孔e、第二配气孔f实现位置反馈配气,冲程时第一密封台肩ta越过内缸112的配气环槽a的下缘,使内缸112上腔接通高压进气,活塞115内孔密封段与芯管配合段实现内缸112上腔密闭,第二密封台肩tb通过配气套117上的第一配气孔e、第二配气孔f接通排气,于是活塞115受向下的压力作用加速冲程;活塞115和锤头116采用锥面配合夹紧后构成一体化的冲锤,在其冲程后段,第二台肩tb超越内缸112配合段下缘后,高压气体进入内缸112下腔,此时第三台肩tc越过配气套117上的第二配气孔f,内缸112与配气套117共同形成的腔室处

在密闭状态,且有高压气体输入,于是活塞115冲程受到一定程度的缓冲作用,但并不影响其冲锤以较高的末速度撞击柱塞120,实现冲击增压。在冲锤与柱塞120完成碰撞后失去前冲的动能,在反向压力的作用下开始回程。无论冲程还是回程,当活塞115内孔密封段与芯管配合段脱离,以及第三台肩tc位于配气套117上的第一配气孔e上方时,气动冲击器处于排气状态,上泵100由于采用实心的芯管,其内缸112上腔排气通过活塞115内孔与芯管之间的间隙排出,进而通过锤头116上的排气槽g进入低压腔,低压腔内的气体流经柱塞120上的排气孔k、中心孔道、泵缸座137的回程弹簧腔后,进入中间泵200中下部芯管110的中空孔道,依次类推,除上泵100外的其他各级增压泵的芯管都是中空的,自上而下形成相互联通的、密封的排气通道,亦即各个增压泵的气动冲击器排气通道实质上也处于并联状态,共同接通排气通道。需要指出的是,为使中间泵200和后泵300的气动冲击器获得高压气体供应,配气套117的壁面外侧需要开设轴向配气套导气孔p5,配气套导气孔p5与配气套117的第一配气孔e在结构上发生干涉,本实用新型采用在压气通过的轴向通孔内安装压气衬管158的方式,有效避免了压气通道和第一配气孔e的干涉现象。本实用新型中的气驱多缸增压式井下液压动力装置各泵的气动冲击器进气口并联、排气口并联,上泵100作为总的进气口,下泵300作为总的排气口,中间泵200为独立的标准化部件,无需改变中间泵200的内部结构及其对外联接方式,即可适当增加中间泵200的数量以提高液压系统输出流量,而多缸系统可使用较低的供气压力满足输出较大液压功率的需求,这是本实用新型主要的技术优势。

35.前述各泵组件中各配置一套气动冲击器,每一套气动冲击器下方配置一套液压往复泵,二者沿外管112回转轴线顺序组装,气动冲击器的冲锤与液压往复泵的柱塞120同轴以确保二者之间可发生对心碰撞。气动冲击器的冲锤由活塞115与锤头116组合而成,锤头116前端加工为球面,液压往复泵的柱塞120上端加工为平面,于是冲锤在冲程末端击打液压往复泵柱塞120时仅有轴向力的作用,因此有效避免了柱塞120或活塞115卡滞,同时提高了密封结构的可靠性和使用寿命。

36.所述液压往复泵的封闭容积由泵缸体和柱塞120组合后形成,其中泵缸体的上部零件液压往复泵缸筒118提供大直径缸筒与柱塞120大直径活塞段配合,安装在柱塞120大直径活塞段的导向环121有效降低了二者之间的摩擦力,提高了柱塞120的耐磨性,同时确保了二者间的同轴度,而安装在柱塞120大直径活塞段的第一斯特封122,可满足柱塞120高频线性往复运动状态下的密封要求。液压往复泵缸筒118内安装的柱塞限位套119确定了柱塞120回程终了的位置,且柱塞限位套119采用mc尼龙材料,具有一定的缓冲减震作用;液压往复泵的柱塞120小圆柱段与泵缸座137中心通孔配合,在泵缸座137中心孔内安装有第二斯特封123,第二斯特封123采用航空用斯特封,这种密封件的截面具有较小的径向尺寸,适合于本实用新型之泵缸座137所能提供的紧凑安装空间使用,此外该航空用斯特封的许用线速度值较高,摩擦力小,动态密封能力强,满足高频作业的液压往复泵的密封要求。

37.液压往复泵的柱塞120在气动冲击器冲锤的撞击下开始进程,泵内封闭容积瞬间减小。撞击结束后,柱塞120和冲锤迅速分离,且冲锤将快速回程,柱塞120仅依靠惯性继续进程,理论分析和实验结果均表明在液压油具有一定压力的情况下,柱塞120的行程很短。当柱塞120通过碰撞所获得的动能被完全消耗时,其进程末速度趋近于零,于是在回程弹簧126力的作用下,柱塞120开始回程,柱塞120回程将使得液压往复泵内封闭容积增大,有产生负压的趋势,于是系统回油管路和补油管路中的液压油被吸入。在柱塞120进程过程中液

压往复泵排油、回程过程中吸油,吸排油过程均需要在极短的时间内完成,于是对排油单向阀127和吸油单向阀135的动态响应能力提出较高要求,本实用新型采用内置于液压往复泵的泵缸座137中吸排油孔道末端的插装式球阀实现配流功能,实践证明这是目前唯一能满足高频液压往复泵工作要求的配流元件。

38.所述气驱多缸增压式井下液压动力装置的气动冲击器和液压往复泵逐级安装在各段外管102内,各气动冲击器的排气均通过柱塞120下部中空孔道进入下一级增压泵的芯管中心通道,如此逐级传输,最后通过后泵300排气通道流出。各液压往复泵位于各气动冲击器正下方,自第一级开始,泵缸座137内配流孔道m的端部加工有密封性管螺纹并安装有管接头107,进一步接通高压胶管136。而在配流孔道m后部则加工有插装阀座孔,配流孔道m数量为5个,其中两个插装阀座孔内安装排油单向阀127,另外两个插装阀座孔内安装吸油单向阀135,预留备用孔道一路,即图5和图6中,l是泄油和低压公用的孔道,可接低压泄油,也可以不接,以内六角螺塞封堵。排油单向阀127、吸油单向阀135和配流套117起到配流作用,于是按照配流孔道m内液流方向的不同,高压胶管136分别用于吸油和排油。补油胶管151是引自增压油箱foo的专用管路,补油胶管151联通系统回油,即补油胶管151联通吸油管路。所述高压胶管136作为各级增压泵之间的柔性液压管路,逐级连接在下一级增压泵上砧座106的管接头107上,其中补油路的补油胶管151始自增压油箱f00。组装时先完成各钻杆接头内部的液压管路联接,再将钻杆接头螺纹旋紧。进一步地,液压油将利用插接在上砧座106、配气套117和泵缸座137之间的输送流体用不锈钢无缝管108进行传输,输送流体用不锈钢无缝管108的两端均设计有密封结构,于是在各个气动冲击器内缸112外侧与外管102间形成的环形空间内实现液压油路与高压气体之间的隔离。

39.本实用新型一个十分关键的技术问题即如何在有限的钻具有效截面上布局气动冲击器的进气和排气孔道,以及液压往复泵的吸油、排油、补油通道。如图4和图5所示,高压进气腔h的高压气体通过前一级增压泵之泵缸座137上的泵缸座导气孔p6传输给下一级气动冲击器,泵缸座导气孔p6的数量为5个,沿圆周均布,进气通道可保证足够的通流面积而避免产生过大压力损失。中心通道tc用于排气,中心排气通道始自第一级增压泵中气动冲击器的活塞115中空孔道,直至输出缸g00的系统排气口t,各个气动冲击器的排气均与系统排气口t相通。液压往复泵的泵缸座137是气液管路最为复杂的零件,安装在泵缸座137内的排油单向阀127出口处管接头107联接高压油路ps,吸油单向阀135出口处的管接头107接通回油管路pr,前述配流孔道m的数量为5个,除备用孔道外,皆联通液压往复泵的封闭容积,在泵缸座134内配流孔道m的输出端对应配流套117位置上加工的径向通孔r,径向通孔r与配流孔道m一一对应,数量亦为5各,事实上在泵缸座137后方插接的输送流体用不锈钢无缝管108所在管路与所述之径向通孔r是联通的,即径向通孔r主要用于并联前一级或后一级液压往复泵的排油管路pso、吸油管路pro和泄油管路lo,起到三通的作用,各径向通孔r外侧安装的钢球128与各径向通孔r为过盈配合,起密封作用,防止液压油外泄。由于液压往复泵瞬时流量较大,为确保输油管路具有足够的过流面积,在横截面上所布置的高压排油口和低压吸油口数量均为两个,补油通道的数量仅为一个。各液压往复泵的高压管路、吸油管路、补油管路分别联通后,各增压泵油路具有并联关系,如图3所示。所述之气驱多缸增压式井下液压动力装置可以提供的流量为使用单泵情况下流量的n倍,n为系统中所包含的液压往复泵数量。

40.受井下钻具结构特征和内部有限空间的限制,增压油箱foo设计成圆柱状,其上接头f01、外管体f03、下接头f09连接在一起形成外管总成,简单地作为钻柱结构中的组成部分,相当于一根钻杆,用于联接上方钻柱和下方增压泵组。一套增压油箱foo的外管有效长度约为10米,存储液压油的容积按下式计算:

[0041][0042]

式中:v0—油箱初始储油容积;β—有效容积系数;d—内缸体内径;l—内缸体长度。

[0043]

系统配置单台增压油箱f00的初始储油容积不低于60l,可通过增加增压油箱foo的数量以延长单个回次井下钻具系统的连续作业时间。增压油箱foo的储油空间由上下两个法兰座f07和内管体f06组合后封闭而成,位于上部的法兰座f07外侧安装有充气接头f10,内侧安装有长管接头f02,气囊f05采用密封性管螺纹联接在长管接头f02上、可通过充气接头f10向其中充入氮气,从而使箱内液压油具有一定的初始压力。在位于下部的法兰座f07外侧安装有管式节流阀f08,用于控制补油流量,以免液压往复泵吸油时从补油路吸入大量液压油,而系统中回油管路的液压油形成滞留,在下一个冲程引起过大的泄漏。在井下钻具整机组装过程中,该管式节流阀f08也起到至关重要的作用,即初始液压油箱f00充液完成后,需要关闭管式节流阀f08。组装好下方钻具,使液压系统闭式回路完整构成,而后将补油胶管151连接至管式节流阀f08出口,方可旋开管式节流阀f08至合适的开度,进一步联接外管接头完成钻具组装。除了储油和补油功能外,增压油箱f00还必须提供供气通道,因此上下法兰座f07的外环加工有导气槽,且外管体f03内壁与内管体f06外壁之间具有一定的环形间隙,保证了进气通道具有足够的过流面积。

[0044]

所述多缸增压式井下液压动力装置的所有液压往复泵通过前述之各个孔道、管路将排油口、吸油口、补油路逐级并联,且补油路与回油路同为低压油路p

t

,是相互联通的,事实上补油的作用主要是弥补液压系统中各元件因为泄漏所引起的回油流量不足,补油需补充在闭式回路的低压侧。此外,理论上第一级液压往复泵吸油和排油管路中的平均流量最小,最后一级液压往复泵出口处所连接的吸油和排油高压胶管136内平均流量最大,补油管路中的流量恰好与之相反,连接至第一级液压往复泵的补油管路中平均流量最大,而连接至最后一级液压往复泵的补油管路中平均流量最小。为统一各级部件的管道规格、简化结构、并使中间泵200标准化,系统中采用了相同规格的高压胶管136和输送流体用不锈钢无缝管108。

[0045]

综上所述,由多个气动冲击器、多个液压往复泵沿钻柱轴向交替组装,构成多组气驱冲击增压的井下液压动力装置,在钻柱横截面、环空及中心通道布置气动冲击器的进气、排气通道,实现各个气动冲击器的并联工作;同时在钻柱横截面、环空以及相关零部件结构中布置液压管路和孔道,实现各泵吸油口并联、排油口并联。经最后一级液压往复泵输出后,高低压管路分别联接在输出缸g00内交叉配流块g01的高低压油腔。进一步地在输出缸g00内安装蓄能器g05,连接至配流快高压腔,用以吸收压力脉动并缓液压冲击。输出缸g00内采用末端油路块g07进行液压动力元件和执行元件所构成的闭式系统的油路联接,末端油路块g07可根据系统控制功能要求设置各类插装阀,其中连接在末端油路块g07内的溢流阀g08是必备的插件,该溢流阀g08起安全阀作用,有效防止了冲击增压所产生的液压动力

在经过蓄能缓冲作用后、由于负载过大引起液压系统超载运转。至此,一套完整的多缸增压式井下液压动力装置就建立起来了,进一步加装封装在钻柱外管102内的控制阀和执行元件,即形成井下气液联合做功的井底动力钻具系统。

[0046]

本实用新型提出的采用气动冲击器驱动的多缸增压式井下液压动力装置所采用的气动冲击器必须具有中空的活塞结构,活塞115中空通道用于冲击器排气。本实用新型所采用之冲锤实际上是由活塞115及锤头116组合而成的部件,但能够利用中空通道实现排气的活塞结构还包括其他型式,如底部中心部位实心周边布置排气孔的整体式活塞,乃至具有贯通中空孔道的活塞,均在本实用新型保护范围之列。

[0047]

本实用新型提出的采用气动冲击器驱动的多缸增压式井下液压动力装置既可为旋转类液压执行元件提供油源,如驱动集成在管体内部的各类液压马达等,亦可为直线运动类液压作动器提供液压动力,如用于旋转导向装置空间角度调节的推板油缸等。此外,气动冲击器的排气还可以进一步驱动集成在输出缸g00下方管体内的各类气动马达,如空气螺杆马达或叶片式涡轮马达等。

[0048]

所述的输出缸g00实质上为多级液压往复泵并联后与液压执行器之间的控制环节,可采用油路上串接流量控制阀g06进行调速,在高低压液压油路之间并联溢流阀g08进行压力控制。此外,可以在输出缸g00内设置必要的液压阀及辅助元件实现其他控制功能,所采用的液压阀通常为插装式,可集成在末端油路块g07内以满足紧凑空间内的布局要求,且输出缸g00内的末端油路块g07外部需通过开槽或钻孔的方式确保排气通道具有足够的过流面积,其目的在于减小末端排气压力损失,降低缸内各气动冲击器的工作背压。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1