一种应用于煤矿井下抗灾排水系统的潜水泵斜卧布置系统的制作方法

1.本实用新型属于煤矿井下抗灾排水系统工艺领域,具体涉及一种应用于煤矿井下抗灾排水系统的潜水泵斜卧布置系统。

背景技术:

2.目前,蒙陕地区大多数煤矿井下抗灾排水系统基本采用平卧式布置形式(为了满足规范要求仅将潜水泵基础倾斜施工2~3

°

左右),一般这种布置形式泵井深度约6~10m,宽度约 3~5m,长度约6~15m,施工过程中遇到井下围岩条件较差的地方,泵井开挖尺寸大、支护复杂,施工安全性差,同时这种布置形式井下需要新选择一片区域,泵房尺寸较大,施工工程量大,无法利用一些已有巷道。另外,需要设置抗灾排水系统的煤矿,一般至少安装2台潜水泵,在煤矿正常生产期间,潜水泵工作仅仅用于日常管理试运转,潜水泵布置形式的合理性,既可以保证煤矿井下安全,同时可以保证抗灾排水系统设置的经济性。

3.煤矿井下抗灾排水系统,经常会出现以下几个问题。

4.1、平卧式布置形式(潜水泵基础倾斜施工2~3

°

左右),泵井尺寸大,在掘进泵井的过程中,施工难度大,支护量大,工程造价高,安全性差,泵井维护困难。

5.2、平卧式布置形式(潜水泵基础倾斜施工2~3

°

左右),潜水泵需要检修时,需要将泵井内的矿水基本排干,施工人员进入泵井后,进行吊索等装置的固定,才能够起吊潜水泵检修,这一过程用时长,效率低,另外在起吊过程中,不够精确,往往需要在空中不断调姿,费时费力。

6.3、平卧式布置形式(潜水泵基础倾斜施工2~3

°

左右),通常情况下,水仓内的矿水进入泵井只通过配水井,矿水进入泵井后,造成的涡流,使得两台潜水泵工作后容易形成出力不均的现象,涡流引起的气泡对于潜水泵叶轮也有汽蚀现象。

7.4、抗灾排水管路、电缆安全要求较高,通过钻孔敷设可以保证当井下发生水灾时,管路及电缆的安全性。

技术实现要素:

8.本实用新型的目的在于提供一种应用于煤矿井下抗灾排水系统的潜水泵斜卧布置系统。此种布置方式,通过合理设置不同的功能分区,例如斜卧式泵井(25

°

或者35

°

)、绞车硐室、检修平台、配水巷,排水管路钻孔、电缆钻孔,实现井下抗灾排水系统从施工、日常维护检修、抗灾启动各个环节的安全性、经济性、合理性。

9.本实用新型采用如下技术方案来实现的:

10.一种应用于煤矿井下抗灾排水系统的潜水泵斜卧布置系统,包括水仓、配水巷、电动配水闸阀、斜卧式泵井、潜水泵和排水管路;其中,

11.水仓与配水巷连接,形成井下涌水通道;电动配水闸阀位于配水巷和斜卧式泵井接口处,通过排水管路与设置在斜卧式泵井的潜水泵连接。

12.本实用新型进一步的改进在于,斜卧式泵井的底部开设有集泥池。

13.本实用新型进一步的改进在于,潜水泵的底部设置有潜水泵轨道和卡轨器,潜水泵安装在潜水泵轨道,并能够通过卡轨器固定。

14.本实用新型进一步的改进在于,斜卧式泵井的倾角为25

°

或者35

°

。

15.本实用新型进一步的改进在于,还包括位于斜卧式泵井上部平段处的起吊梁及检修平台,用于潜水泵的下放、检修。

16.本实用新型进一步的改进在于,还包括设置在起吊梁及检修平台巷道侧帮的壁龛中的绞车房硐室。

17.本实用新型进一步的改进在于,还包括设置在斜卧式泵井上部平台对侧的绞车房硐室。

18.本实用新型进一步的改进在于,潜水泵的报警水位线高度有1.5m

‑

2m的余量。

19.本实用新型与平卧式布置方式相比具有如下有益的技术效果:

20.1、本实用新型可显著提高潜水泵使用寿命。

21.进一步减少潜水泵电机轴挠度;

22.进一步减少潜水泵叶轮汽蚀现象;

23.2、本实用新型可显著减少抗灾排水系统工程量。

24.进一步减小泵井尺寸,减少泵井开挖量;

25.在能够利用已有巷道的煤矿,可进一步缩减井下工程量;

26.斜卧式泵井布置方式,相较于平卧式无论从施工难易程度、工程量大小、支护量的大小等都有明显的优势;

27.3、本实用新型可显著提高抗灾排水系统的安全性、经济性。

28.设置卡轨器、绞车硐室对于潜水泵的固定起到稳固作用,设置排水管路钻孔、电缆钻孔进一步减少井下发生水灾时的事故危险点,以保证抗灾排水系统安全;

29.合理设置的抗灾排水泵房功能分区,可进一步提高抗灾排水系统的经济性。

30.综上所示,本实用新型提出应用于煤矿井下抗灾排水系统潜水泵斜卧布置形式。采用斜卧式布置(泵井25

°

或者35

°

布置)工艺,排水管路钻孔、电缆钻孔布置工艺,绞车硐室布置工艺,可以减小井下工程量,同时当井下发生水灾时,保证潜水泵及时开启,日常的检修维护可以提高工作效率、提高安全性。

附图说明

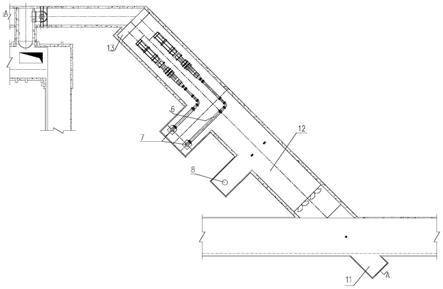

31.图1为本实用新型系统的平面图。

32.图2为本实用新型系统的a

‑

a剖面图。

33.附图标记说明:

[0034]1‑

水仓、2

‑

配水巷、3

‑

电动配水闸阀、4

‑

斜卧式泵井、5

‑

潜水泵、6

‑

排水管路、7

‑

排水管路钻孔、8

‑

电缆钻孔、9

‑

潜水泵轨道、10

‑

卡轨器、11

‑

绞车房硐室、12

‑

起吊梁及检修平台、 13

‑

集泥池。

具体实施方式

[0035]

以下结合附图对本实用新型做出进一步的说明。

[0036]

参照图1,本实用新型提供的一种应用于煤矿井下抗灾排水系统的潜水泵斜卧布

置系统,包括1

‑

水仓、2

‑

配水巷、3

‑

电动配水闸阀、4

‑

斜卧式泵井、5

‑

潜水泵、6

‑

排水管路、7

‑

排水管路钻孔、8

‑

电缆钻孔、9

‑

潜水泵轨道、10

‑

卡轨器、11

‑

绞车房硐室、12

‑

起吊梁及检修平台和13

‑ꢀ

集泥池。

[0037]

结合图1和图2,水仓1与配水巷2连接,形成井下涌水通道;电动配水闸阀3位于配水巷2和斜卧式泵井4接口处,起到控制水量的作用,矿井正常生产期间为常开状态,当水灾发生时,潜水泵5能够迅速开启,保证矿井生产安全;集泥池13位于斜卧式泵井4底部,用来收集煤泥,防止堵塞潜水泵5吸水口;潜水泵轨道9、卡轨器10均用于固定潜水泵5,设置在潜水泵5底部;排水管路6连接在潜水泵5出口,用来排水,通过排水管路钻孔7将井下涌水排至地面;电缆钻孔8位于斜卧式泵井4上部,防止电缆泡水,产生安全隐患;起吊梁及检修平台12位于斜卧式泵井4上部平段处,主要用于潜水泵5的下放、检修;绞车房硐室11可以根据井下巷道布置情况,设置在斜卧式泵井4上部平台对侧,也可设置于起吊梁及检修平台12巷道侧帮的壁龛中,主要用于潜水泵5的牵引。

[0038]

具体来说,确定斜卧式泵井4倾斜角度,此角度并不固定,可根据井下巷道实际布置情况确定;结合水仓1高度、潜水泵报警水位线高度(考虑1.5m

‑

2m的余量),确定斜卧式泵井的高度;根据上述步骤确定的泵井深度,确定泵井斜长;水仓1至潜水泵5吸水口,设置配水巷2,配水巷2中设置电动配水闸阀3,配水巷2可调节矿水流量,同时能够起到稳定水流的作用,减轻水流进入潜水泵叶轮的汽蚀;排水管路钻孔7、电缆钻孔8的设置可以有效减少管路、电缆敷设区域,当井下发生水灾时减少危险事故点,保证抗灾排水系统的安全;潜水泵轨道9、卡轨器10、绞车房硐室11的设置,潜水泵5安装在潜水泵轨道9上,利用卡轨器10和绞车房硐室11将潜水泵5固定在潜水泵轨道9上,同时绞车房硐室11对于潜水泵5 检修的提升、下放可以提高工作效率,减轻工人的劳动负荷;设置起吊梁及检修平台12利于潜水泵的检修,同时这段平台可利用已有巷道,减少泵房整体尺寸,提高经济性;设置集泥池13方便泵井清理。

[0039]

当井下需要抗灾排水时,井下涌水进入水仓1及配水巷2,通过电动配水闸阀3的开闭使井下涌水进入斜卧式泵井4中,潜水泵5工作后,将井下涌水通过排水管路6排至地面,以满足井下抗灾排水的要求。潜水泵5、电动配水闸阀3由地面直接控制工作状态,当井下发生水害时,不受灾害因素影响。斜卧式泵井4一端连接配水巷2,一端连接正常巷道,斜卧式泵井4以25

°

左右角度进行施工,施工难度较小。排水管路钻孔7、电缆钻孔8分别用于排水管及电缆的直接出井。

[0040]

本实用新型采用斜卧式布置方式:采用25

°

或者35

°

斜巷,两台潜水泵5双排平行布置;电动配水闸阀3设置于配水巷2末端,通过地面直接控制开启状态;潜水泵5下放设置有潜水泵轨道及轨道基础,潜水泵5通过卡轨器固定于倾斜轨道面上;斜卧式泵井与正常巷道联接处,设置起吊梁和检修平台;绞车硐室内设置有绞车及钢丝绳,其中一端固定于潜水泵5 吊耳处,并且需要保证钢丝绳始终处于张紧状态,能够减小卡轨器受力,保证潜水泵5固定牢靠;排水管路6、电缆钻孔8设置于斜卧式泵井4的倾斜段或者平段,可根据井下实际情况选择,以提高井下发生水灾时,管路及电缆的安全性,另外减少日常维护工作量。

[0041]

对于一些大流量、大功率潜水泵5,由于潜水泵5、电动机轴较长,易产生挠度,斜卧式布置(25

°

或者35

°

)可以有效减小轴的挠度,提高潜水泵5的使用寿命。

[0042]

在某些煤矿,两条大巷之间本身设置有联络巷,斜卧式泵井4(25

°

或者35

°

)可以利

用已有联络巷,减小施工难度、减小支护工作量、以达到缩减井下工程量的效果。

[0043]

在正常巷道端头设置有绞车硐室,硐室内设置检修绞车及钢丝绳,钢丝绳一端固定在潜水泵5吊耳处,既方便检修同时可以提供一定张力,减少潜水泵5提升和下放时间、稳固潜水泵5。

[0044]

水仓1与斜卧式泵井4(25

°

或者35

°

)设置一段配水巷2,配水巷2可以起到减小矿水涡流现象,保障井下涌水进入潜水泵5的水流稳定,防止矿水对潜水泵5叶轮造成汽蚀,延长潜水泵5使用寿命。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1