整体式双轴向作用滑动轴承总成及其滑动轴承的制作方法

1.本实用新型涉及钻探用井下工具的金属加工制造技术领域,特别涉及一种整体式双轴向作用滑动轴承总成及其滑动轴承。

背景技术:

2.20世纪90年代,旋转导向钻井技术在国外问世,改变了定向井技术在控制井眼轨迹上传统的作业方式,旋转导向钻井在作业效率和安全方面取得了突破性进展,尤其是在大位移定向钻井技术中发挥了显著优势。国内已研制出旋转导向钻井系统样机并小批量推广试验,但仍存在诸如工作寿命短,造斜率低等问题。

3.旋转导向钻井系统井下工具分为导向短节、mwd模块、双向通讯和动力模块3大模块。其中,导向短节是旋转导向钻井系统在旋转条件下进行定向钻井时的井下决策和执行机构,作用是将转盘扭矩传递给钻头并控制钻头侧向切削地层的侧向力大小和方向。导向短节结构复杂,工况复杂,承受的载荷复杂,其性能和寿命直接决定旋转导向钻井系统的优劣,是旋转导向钻井系统最核心部分。

4.具体的,导向短节主要包括:旋转芯轴、不旋转外筒、导向翼肋、下接头、上硬质合金轴承总成、无接触传输装置、导向控制系统、液压模块、下硬质合金轴承总成等部分。其中,上、下硬质合金轴承总成分别包括硬质合金轴承转子总成和硬质合金轴承定子总成。转子总成和定子总成可相对转动。使用时,上、下硬质合金轴承总成共同作用,降低旋转芯轴和下接头相对不旋转外筒旋转时端面和内外径向的摩擦力,提高导向短节的耐磨能力,使旋转芯轴居中。

5.由于旋转导向钻井系统在井下高温高压和高固相含量钻井液冷却润滑条件下工作,现有上、下硬质合金轴承总成结构复杂,零部件多,壁薄,强度低,径向滑动摩擦部经常发生龟裂现象,严重影响了旋转导向钻井系统的工作可靠性和寿命。

6.因此,有必要提供一种新的结构简单,零部件少,强度高的整体式双轴向作用滑动轴承总成,以更好地满足旋转导向钻井系统高工作可靠性和长寿命使用需求。

技术实现要素:

7.为了克服现有技术中的至少缺陷,本实用新型提供一种整体式双轴向作用滑动轴承总成,能够简化结构,减少零部件数量,提高强度,防止摩擦部龟裂,从而延长滑动轴承的可靠性和工作寿命,满足旋转导向钻井需求。

8.本实用新型的上述目的可采用下列技术方案来实现:

9.一种整体式滑动轴承,包括:转子总成,定子总成,挡环;

10.所述转子总成包括:转子基体,所述转子基体整体呈中空的回转体,所述回转体包括外径较大的第一部分和外径较小的第二部分,所述中空部分为贯通孔;所述第一部分具有靠近所述第二部分的第一端面和与所述第一端面相对的第二端面,所述第一端面设置有第一轴向滑动摩擦部;所述第二部分的第一外圆柱面上设置有第一径向滑动摩擦部和冷却

槽;

11.所述定子总成包括:定子基体,第二径向滑动摩擦部和第二轴向滑动摩擦部;所述第一径向滑动摩擦部和第二径向滑动摩擦部形成一个上径向轴承滑动摩擦副,所述第一轴向滑动摩擦部和第二轴向滑动摩擦部形成一个上轴向推力轴承滑动摩擦副;

12.所述第一径向滑动摩擦部和所述第二径向滑动摩擦部均为硬质合金摩擦部、聚晶金刚石摩擦部、聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部中的任意一种;所述第一轴向滑动摩擦部和所述第二轴向滑动摩擦部为聚晶金刚石摩擦部、聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部中的任意一种。

13.一种整体式双轴向作用滑动轴承总成,包括上滑动轴承和下滑动轴承,所述上滑动轴承或下滑动轴承包括上述的整体式滑动轴承。

14.在一个实施方式中,所述上滑动轴承包括上转子总成和上定子总成,所述下滑动轴承包括下定子总成和下转子总成,

15.所述上转子总成包括上转子;所述上转子包括上转子基体,第一径向滑动摩擦部和第一轴向滑动摩擦部;所述上转子第一外圆柱面设置有第一多头螺旋冷却槽或环形冷却槽,所述上转子第一内圆柱面设置有第一骑缝圆柱销钉槽;

16.所述上定子总成包括上定子,上径向弹性套,上轴承座,或/和第一定位键;所述上定子包括上定子基体,第二径向滑动摩擦部和第二轴向滑动摩擦部;所述第一径向滑动摩擦部和第二径向滑动摩擦部形成一个上径向轴承滑动摩擦副,所述第一轴向滑动摩擦部和第二轴向滑动摩擦部形成一个上轴向推力轴承滑动摩擦副;所述第一径向滑动摩擦部和所述第二径向滑动摩擦部均为硬质合金摩擦部,或聚晶金刚石摩擦部,或/和聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部;所述第一轴向滑动摩擦部和所述第二轴向滑动摩擦部为聚晶金刚石摩擦部,或/和聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部;所述上定子第一外圆柱面设置有第一多头螺旋槽或第一外定位键槽;所述上轴承座第一内圆柱面设置有第一单头螺旋槽或第一内定位键槽;所述上轴承座设置有第一外圆锥面或第一外球面或第一内圆锥面或第一内球面;

17.所述下转子总成包括下转子;所述下转子包括下转子基体,第三径向滑动摩擦部和第三轴向滑动摩擦部;所述下转子第一外圆柱面设置有第二多头螺旋冷却槽或环形冷却槽,所述下转子第一内圆柱面设置有第二骑缝圆柱销钉槽;

18.所述下定子总成包括下定子,下径向弹性套,下轴承座,或/和第二定位键;所述下定子包括下定子基体,第四径向滑动摩擦部和第四轴向滑动摩擦部;所述第三径向滑动摩擦部和第四径向滑动摩擦部形成一个下径向轴承滑动摩擦副,所述第三轴向滑动摩擦部和第四轴向滑动摩擦部形成一个下轴向推力轴承滑动摩擦副;所述第三径向滑动摩擦部和所述第四径向滑动摩擦部均为硬质合金摩擦部,或聚晶金刚石摩擦部,或/和聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部;所述第三轴向滑动摩擦部和所述第四轴向滑动摩擦部为聚晶金刚石摩擦部,或/和聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部;所述下定子第一外圆柱面设置有第二多头螺旋槽或第二外定位键槽;所述下轴承座第一内圆柱面设置有第二单头螺旋槽或第二内定位键槽;所述下轴承座设置有第二外圆锥面或第二外球面或第二内圆锥面或第二内球面;

19.所述上定子与所述上轴承座之间通过所述上径向弹性套连接在一起,或通过所述上径向弹性套和第一定位键连接在一起;所述下定子与所述下轴承座之间通过所述下径向弹性套连接在一起,或通过所述下径向弹性套和第二定位键连接在一起。

20.本技术所提供的设置有整体式滑动轴承的整体式双轴向作用滑动轴承总成,该整体式滑动轴承对转子基体和定子基体的改进,使得整体结构简单,强度增强,可靠性得到提高,其应用在轴承总成中时,通过在一个滑动轴承总成中同时设置两对径向轴承滑动摩擦副和两对轴向轴承滑动摩擦副,限制了旋转导向短节旋转芯轴相对旋转导向短节不旋转外筒轴线倾斜的角度和轴向移动的位移,在一定程度上提高了旋转芯轴与不旋转外筒的同心度及工作平稳性,并且针对受力较小的滑动摩擦副,其摩擦部材质的耐磨性不低于聚晶金刚石摩擦部的耐磨性,摩擦部之间有2.0mm~5.0mm间隙,冷却液过流面积足够大,能够防止摩擦部龟裂,从而延长滑动轴承的工作寿命,同时兼顾了滑动轴承总成制造的经济性和可靠性。

附图说明

21.下面结合附图和实施方式对本实用新型对进一步说明。

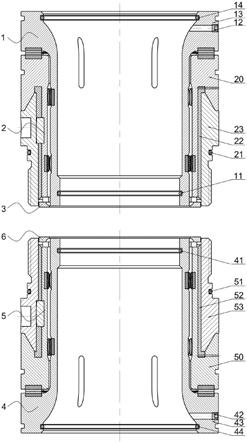

22.图1~图8分别是一种整体式双轴向作用滑动轴承总成不同实施方式的剖面结构示意图;

23.图9是一种上转子总成和下转子总成剖面结构示意图;

24.图10是一种上转子总成和下转子总成结构示意图;

25.图11是一种上转子总成和下转子总成剖面结构示意图;

26.图12是一种上转子总成和下转子总成结构示意图;

27.图13~图14分别是一种上转子基体和下转子基体剖面结构示意图;

28.图15~图16分别是一种上定子总成和下定子总成剖面结构示意图;

29.图17~图20分别是一种上定子和下定子剖面结构示意图;

30.图21~图22分别是一种上定子和下定子结构示意图;

31.图23~图24分别是一种上定子基体和下定子基体结构示意图;

32.图25~图32分别是一种上轴承座和下轴承座剖面结构示意图;

33.图33是一种上径向弹性套结构示意图;

34.图34是一种上径向弹性套剖面结构示意图;

35.图35是一种下径向弹性套结构示意图;

36.图36是一种下径向弹性套剖面结构示意图;

37.图37是一种上径向弹性套剖面结构示意图;

38.图38是一种上径向弹性套结构示意图;

39.图39是一种下径向弹性套剖面结构示意图;

40.图40是一种下径向弹性套结构示意图;

41.图41是一种凸面边倒角圆柱片状聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部剖面结构示意图;

42.图42是一种凹面边倒角圆柱片状聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部剖面结构示意图;

43.图43是一种凸面准等厚边倒角圆柱片状聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部剖面结构示意图;

44.图44是一种凹面准等厚边倒角圆柱片状聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部剖面

结构示意图;

45.图45是一种平面边倒圆角圆柱片状聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部剖面结构示意图;

46.图46是一种平面边倒角圆柱片状聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部剖面结构示意图;

47.图47是一种凸面边倒角圆柱片状聚晶金刚石摩擦部剖面结构示意图;

48.图48是一种凹面边倒角圆柱片状聚晶金刚石摩擦部剖面结构示意图;

49.图49是一种平面边倒圆角圆柱片状聚晶金刚石摩擦部剖面结构示意图;

50.图50是一种平面边倒角圆柱片状聚晶金刚石摩擦部剖面结构示意图;

51.图51是一种双圆头键结构示意图;

52.图52是一种三圆头键结构示意图。

53.以上附图中的标记说明如下:

54.1、上转子总成;11、“o”型橡胶密封圈;12、注油塞;13、上转子;131、上转子基体;1311、环形冷却槽;1312、上转子第一轴向滑动摩擦部安装孔;1316、第一骑缝圆柱销钉槽;1317、上转子第一内圆柱面;1318、上转子第一外圆柱面;1319、上转子第一径向滑动摩擦部安装孔;13111、第一多头螺旋冷却槽;132、第一径向滑动摩擦部;133、第一轴向滑动摩擦部;14、“o”型橡胶密封圈;

55.2、上定子总成;20、上定子;201、上定子基体;2010、上定子第二轴向滑动摩擦部安装孔; 2011、上定子第一内圆锥面;2012、上定子第一内球面;2013、上定子第一外圆锥面;2014、上定子第一外球面;2015、第一外定位键槽;2016、上定子第二径向滑动摩擦部安装孔;2017、上定子第一外圆柱面;2019、第一多头螺旋槽;202、第二径向滑动摩擦部;203、第二轴向滑动摩擦部; 21、“o”型橡胶密封圈;22、上径向弹性套;221、上径向弹性套轴向通孔;222、第一多头棱;223、第一定位键通孔;224、上径向弹性套内圆柱面;225、上径向弹性套外圆柱面;226、上径向弹性套径向通孔;227、第一多头螺旋棱;228、第一单头螺旋棱;23、上轴承座;231、上轴承座第一外圆锥面;234、第一内定位键槽或第一单头螺旋槽;235、上轴承座第一内圆柱面;236、上轴承座外螺纹;237、上轴承座第一外球面;238、上轴承座第一内圆锥面;239、上轴承座第一内球面; 24、第一定位键;

56.3、上挡环;

57.4、下转子总成;41、“o”型橡胶密封圈;42、注油塞;43、下转子;431、下转子基体;4311、环形冷却槽;4312、下转子第三轴向滑动摩擦部安装孔;4316、第二骑缝圆柱销钉槽;4317、下转子第一内圆柱面;4318、下转子第一外圆柱面;4319、下转子第三径向滑动摩擦部安装孔;43111、第二多头螺旋冷却槽;432、第三径向滑动摩擦部;433、第三轴向滑动摩擦部;44、“o”型橡胶密封圈;

58.5、下定子总成;50、下定子;501、下定子基体;5010、下定子第四轴向滑动摩擦部安装孔; 5011、下定子第一内圆锥面;5012、下定子第一内球面;5013、下定子第一外圆锥面;5014、下定子第一外球面;5015、第二外定位键槽;5016、下定子第四径向滑动摩擦部安装孔;5017、下定子第一外圆柱面;5019、第二多头螺旋槽;502、第四径向滑动摩擦部;503、第四轴向滑动摩擦部; 51、“o”型橡胶密封圈;52、下径向弹性套;521、下径向弹性套轴向通孔;524、下径向弹性套内圆柱面;525、下径向弹性套外圆柱面;526、下径向弹性套径向通

孔;527、第二多头螺旋棱;528、第二单头螺旋棱;53、下轴承座;531、下轴承座第一外圆锥面;534、第二内定位键槽或第二单头螺旋槽;535、下轴承座第一内圆柱面;536、下轴承座外螺纹;537、下轴承座第一外球面;538、下轴承座第一内圆锥面;539、下轴承座第一内球面;54、第二定位键;

59.6、下挡环;

60.r1、径向滑动摩擦副半径;r2、凸面聚晶金刚石与硬质合金连接圆柱面(复合圆柱面)半径; r3、凹面聚晶金刚石与硬质合金连接圆柱面(复合圆柱面)半径;h、聚晶金刚石层厚度;r、摩擦部边倒圆角半径;c、摩擦部边倒角距离;α、摩擦部边倒角角度。

具体实施方式

61.下面将结合附图和具体实施例,对本实用新型的技术方案作详细说明,应理解这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围,在阅读了本实用新型之后,本领域技术人员对本实用新型的各种等价形式的修改均落入本技术所附权利要求所限定的范围内。

62.请结合参阅图1至图52,本实用新型实施方式提供了一种整体式双轴向作用滑动轴承总成及其滑动轴承,其中,上、下两个整体式滑动轴承可以组成上述整体式双轴向作用滑动轴承总成,以下以设置有整体式滑动轴承的滑动轴承总成为例进行展开解释。

63.该整体式双轴向作用滑动轴承总成可以包括:上转子总成1,上定子总成2,上挡环3,下转子总成4,下定子总成5和下挡环6。

64.所述上转子总成1包括:上转子13;所述上转子13包括上转子基体131,第一径向滑动摩擦部132和第一轴向滑动摩擦部133;所述上转子第一外圆柱面1318设置有第一多头螺旋冷却槽 13111或环形冷却槽1311,所述上转子第一内圆柱面1317设置有第一骑缝圆柱销钉槽1316。

65.所述上定子总成2包括:上定子20,上径向弹性套22,上轴承座23,或/和第一定位键24;所述上定子20包括上定子基体201,第二径向滑动摩擦部202和第二轴向滑动摩擦部203;所述第一径向滑动摩擦部132和第二径向滑动摩擦部202形成一个上径向轴承滑动摩擦副,所述第一轴向滑动摩擦部133和第二轴向滑动摩擦部203形成一个上轴向推力轴承滑动摩擦副;所述第一径向滑动摩擦部132和所述第二径向滑动摩擦部202均为硬质合金摩擦部,或聚晶金刚石摩擦部,或/和聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部;所述第一轴向滑动摩擦部133和所述第二轴向滑动摩擦部203为聚晶金刚石摩擦部,或/和聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部;所述上定子第一外圆柱面2017设置有第一多头螺旋槽2019或第一外定位键槽2015;所述上轴承座第一内圆柱面235设置有第一单头螺旋槽234或第一内定位键槽234;所述上轴承座23设置有第一外圆锥面231或第一外球面237 或第一内圆锥面238或第一内球面239。

66.在本实施方式中,所述下转子总成4包括:下转子43;所述下转子43包括下转子基体431,第三径向滑动摩擦部432和第三轴向滑动摩擦部433;所述下转子第一外圆柱面4318设置有第二多头螺旋冷却槽43111或环形冷却槽4311,所述下转子第一内圆柱面4317设置有第二骑缝圆柱销钉槽4316。

67.在本实施方式中,所述下定子总成5包括:下定子50,下径向弹性套52,下轴承座

53,或/ 和第二定位键54;所述下定子50包括下定子基体501,第四径向滑动摩擦部502和第四轴向滑动摩擦部503;所述第三径向滑动摩擦部432和第四径向滑动摩擦部502形成一个下径向轴承滑动摩擦副,所述第三轴向滑动摩擦部433和第四轴向滑动摩擦部503形成一个下轴向推力轴承滑动摩擦副;所述第三径向滑动摩擦部432和所述第四径向滑动摩擦部502均为硬质合金摩擦部,或聚晶金刚石摩擦部,或/和聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部;所述第三轴向滑动摩擦部433和所述第四轴向滑动摩擦部503均为聚晶金刚石摩擦部,或/和聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部;所述下定子第一外圆柱面5017设置有第二多头螺旋槽5019或第二外定位键槽5015;所述下轴承座第一内圆柱面535设置有第二单头螺旋槽534或第二内定位键槽534;所述下轴承座53设置有第二外圆锥面 531或第二外球面537或第二内圆锥面538或第二内球面539。

68.在本实施方式中,所述上定子20与所述上轴承座23之间通过所述上径向弹性套22连接在一起,或通过所述上径向弹性套22和第一定位键24连接在一起;所述下定子50与所述下轴承座53 之间通过所述下径向弹性套52连接在一起,或通过所述下径向弹性套52和第二定位键54连接在一起。

69.本技术说明书实施方式中,通过在一个滑动轴承总成中同时设置两对径向轴承滑动摩擦副和两对轴向轴承滑动摩擦副,限制了旋转导向短节旋转芯轴相对旋转导向短节不旋转外筒轴线倾斜的角度和轴向移动的位移,在一定程度上提高了旋转芯轴与不旋转外筒的同心度及工作平稳性。

70.整体上,本技术提供的滑动轴承总成中上径向轴承滑动摩擦副的摩擦部和下径向轴承滑动摩擦副的摩擦部均为硬质合金摩擦部,或边倒角或边倒圆角圆柱片状聚晶金刚石摩擦部,或/和边倒角或边倒圆角圆柱片状聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部;上轴向推力轴承滑动摩擦副和下轴向推力轴承滑动摩擦副的摩擦部为边倒角或边倒圆角圆柱片状聚晶金刚石摩擦部或/和聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部。由于上径向滑动轴承转子第一外圆柱面均设置有右旋第一多头螺旋冷却槽或环形冷却槽,下径向滑动轴承转子第一外圆柱面均设置有右旋第二多头螺旋冷却槽或环形冷却槽,当旋转导向短节旋转芯轴相对旋转导向短节不旋转外筒顺时针旋转时,井筒环空内的部分钻井液会进入下转子总成和下定子总成之间、上转子总成和上定子总成之间的间隙(该间隙即下轴向推力滑动轴承定子基体与下轴向推力滑动轴承转子基体之间、下径向滑动轴承定子基体第一内圆柱面与下径向滑动轴承转子基体第一外圆柱面之间、上轴向推力滑动轴承定子基体与上轴向推力滑动轴承转子基体之间、上径向滑动轴承定子基体第一内圆柱面与上径向滑动轴承转子基体第一外圆柱面之间的间隙,约为2.0mm~5.0mm),及时冷却润滑摩擦部,防止摩擦部龟裂,从而延长旋转导向钻井系统的使用寿命,满足旋转导向钻井系统的综合使用需求。

71.在本实施方式中,主要根据上转子总成1、上定子总成2、下转子总成4和下定子总成5的具体组成、结构等不同,以不同的实施方式展开并进行详细阐述。

72.参看图1、图9、图10、图13、图15、图17、图21、图25、图33、图34、图35、图36、图41、图42、图46、图52,第一实施方式中提供一种整体式双轴向作用滑动轴承总成。

73.其中,所述上转子总成1包括“o”型橡胶密封圈11、注油塞12、上转子13和“o”型橡胶密封圈 14。所述上转子13包括上转子基体131,第一径向滑动摩擦部132和第一轴向滑动摩擦部133。所述上转子第一外圆柱面1318设置有环形冷却槽1311,所述上转子第一内圆柱

面1317设置有第一骑缝圆柱销钉槽1316。

74.所述上定子总成2包括上定子20、“o”型橡胶密封圈21、上径向弹性套22、上轴承座23和第一定位键24。所述上定子20包括上定子基体201,第二径向滑动摩擦部202和第二轴向滑动摩擦部203。所述第一径向滑动摩擦部132和第二径向滑动摩擦部202形成一个上径向轴承滑动摩擦副,所述第一轴向滑动摩擦部133和第二轴向滑动摩擦部203形成一个上轴向推力轴承滑动摩擦副。所述第一径向滑动摩擦部132和所述第二径向滑动摩擦部202为聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部,所述第一轴向滑动摩擦部133和所述第二轴向滑动摩擦部203为聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部。所述上定子第一外圆柱面2017设置有第一外定位键槽2015;所述上轴承座23设置有第一外圆锥面231,所述上轴承座第一内圆柱面235设置有第一内定位键槽234。

75.所述下转子总成4包括“o”型橡胶密封圈41、注油塞42、下转子43和“o”型橡胶密封圈44。所述下转子43包括下转子基体431,第三径向滑动摩擦部432和第三轴向滑动摩擦部433;所述下转子第一外圆柱面4318设置有环形冷却槽4311,所述下转子第一内圆柱面4317设置有第二骑缝圆柱销钉槽4316。

76.所述下定子总成5包括下定子50、“o”型橡胶密封圈51、下径向弹性套52、下轴承座53和第二定位键54。所述下定子50包括下定子基体501,第四径向滑动摩擦部502和第四轴向滑动摩擦部503。所述第三径向滑动摩擦部432和第四径向滑动摩擦部502形成一个下径向轴承滑动摩擦副,所述第三轴向滑动摩擦部433和第四轴向滑动摩擦部503形成一个下轴向推力轴承滑动摩擦副。所述第三径向滑动摩擦部432和所述第四径向滑动摩擦部502为聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部,所述第三轴向滑动摩擦部433和所述第四轴向滑动摩擦部503为聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部。所述下定子第一外圆柱面5017设置有第二外定位键槽5015;所述下轴承座53设置有第二外圆锥面531,所述下轴承座第一内圆柱面535设置有第二内定位键槽534。

77.所述上定子20与所述上轴承座23之间通过所述上径向弹性套22和第一定位键24连接在一起;所述下定子50与所述下轴承座53之间通过所述下径向弹性套52和第二定位键54连接在一起。

78.所述上径向弹性套22设置有3个轴向通孔221和3个径向通孔226,所述下径向弹性套52设置有3个轴向通孔521和3个径向通孔526;所述上径向弹性套22和所述下径向弹性套52的材质均为氟橡胶,邵氏硬度75;所述上径向弹性套内圆柱面224设置有第一定位键通孔223,所述下径向弹性套内圆柱面524设置有第二定位键通孔523;所述上径向弹性套外圆柱面225设置有3个第一多头棱222,所述下径向弹性套外圆柱面525设置有3个第二多头棱522。

79.所述第一外定位键槽2015的个数和第一定位键通孔223的个数均为3个,所述第一外定位键槽2015与所述第一定位键通孔223配对;所述第二外定位键槽5015的个数和所述第二定位键通孔 523的个数均为3个,所述第二外定位键槽5015与所述第二定位键通孔523配对;所述第一内定位键槽234的个数和所述第一多头棱222的个数均为3个,所述第一内定位键槽234与所述第一多头棱222配对;所述第二内定位键槽534的个数和所述第二多头棱522的个数均为3个,所述第二内定位键槽534与所述第二多头棱522配对。

80.所述上轴承座外螺纹236为右旋螺纹;所述下轴承座外螺纹536为左旋螺纹。

81.所述上定子第一内圆锥面2011和所述上轴承座第一外圆锥面231接触,所述下定子第二内圆锥面5011和所述下轴承座第二外圆锥面531接触。

82.所述第一径向滑动摩擦部132和第三径向滑动摩擦部432均为凸面边倒角圆柱片状聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部,所述第二径向滑动摩擦部202和第四径向滑动摩擦部502均凹面边倒角圆柱片状聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部,所述第一轴向滑动摩擦部133、第二轴向滑动摩擦部203、第三轴向滑动摩擦部433和第四轴向滑动摩擦部503均为平面边倒角圆柱片状聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部。

83.所述第一径向滑动摩擦部132、第二径向滑动摩擦部202、第三径向滑动摩擦部432和第四径向滑动摩擦部502边倒角尺寸均为:距离c=1.00mm,角度α=30

°

;径向滑动摩擦副半径r1=100mm,凸面聚晶金刚石与硬质合金连接圆柱面半径r2=97.5mm,凹面聚晶金刚石与硬质合金连接圆柱面半径r3=102.5mm,聚晶金刚石层厚度h=2.5mm。

84.所述第一轴向滑动摩擦部133、第二轴向滑动摩擦部203、第三轴向滑动摩擦部和433和第四轴向滑动摩擦部503边倒角尺寸均为:距离c=0.50mm,角度α=45

°

,聚晶金刚石层厚度h=2.5mm。

85.所述第一径向滑动摩擦部132与所述上转子第一径向滑动摩擦部安装孔1319之间,所述第二径向滑动摩擦部202与所述上定子第二径向滑动摩擦部安装孔2016之间,所述第三径向滑动摩擦部432与所述下转子第三径向滑动摩擦部安装孔4319之间,所述第四径向滑动摩擦部502与所述下定子第四径向滑动摩擦部5016安装孔之间,所述第一轴向滑动摩擦部133与所述上转子第一轴向滑动摩擦部安装孔1312之间,所述第二轴向滑动摩擦部203与所述上定子第二轴向滑动摩擦部安装孔2010之间,所述第三轴向滑动摩擦部433与所述下转子第三轴向滑动摩擦部安装孔4312 之间,所述第四轴向滑动摩擦部503与所述下定子第四轴向滑动摩擦部安装孔5010之间,通过焊料和焊剂采用火焰硬钎焊焊接在一起。

86.所述第一骑缝圆柱销钉槽1316、所述第二骑缝圆柱销钉槽4316的个数分别为3个;所述第一定位键24和所述第二定位键54为三圆头键,所述第一定位键24和所述第二定位键54的数量均为 3个。

87.所述聚晶金刚石与硬质合金复合摩擦部的电阻小于110欧姆。

88.参看图2、图9、图10、图13、图21、图26、图33、图34、图35、图36、图41、图42、图46和图52,第二实施方式中提供一种整体式双轴向作用滑动轴承总成。

89.其中,所述上转子总成1与第一实施方式中所述上转子总成1相同,在此不再赘述。

90.所述上定子总成2包括上定子20、“o”型橡胶密封圈21、上径向弹性套22、上轴承座23和第一定位键24;与第一实施方式中所述上定子总成2不同的是:第一实施方式中所述上定子20设置有第一内圆锥面2011,第二实施方式中所述上定子20设置有第一内球面2012;第一实施方式中所述上轴承座23设置有第一外圆锥面231,第二实施方式中所述上轴承座23设置有第一外球面237;第一实施方式中所述上定子第一内圆锥面2011和所述上轴承座第一外圆锥面231接触,第二实施方式中所述上定子第一内球面2012和所述上轴承座第一外球面237接触。

91.所述下转子总成4与第一实施方式中所述下转子总成4相同,在此不再赘述。

92.所述下定子总成5包括下定子50、“o”型橡胶密封圈51、下径向弹性套52、下轴承座53和第二定位键54;与第一实施方式中所述下定子总成5不同的是:第一实施方式中所述下

定子50设置有第二内圆锥面5011,第二实施方式中所述下定子50设置有第二内球面5012;第一实施方式中所述下轴承座53设置有第二外圆锥面531,第二实施方式中所述下轴承座53设置有第二外球面537;第一实施方式中所述下定子第二内圆锥面5011和所述下轴承座第二外圆锥面531接触,第二实施方式中所述下定子第二内球面5012和所述下轴承座第二外球面537接触。

93.参看图3、图9、图10、图13、图18、图27、图33、图34、图35、图36、图41、图42、图46和图52,第三实施方式中提供一种整体式双轴向作用滑动轴承总成。

94.所述上转子总成1与第一实施方式中所述上转子总成1完全相同,在此不再赘述。

95.所述上定子总成2包括上定子20、“o”型橡胶密封圈21、上径向弹性套22、上轴承座23和第一定位键24;与第一实施方式中所述上定子总成2不同的是:第一实施方式中所述上定子20设置有第一内圆锥面2011,第三实施方式中所述上定子20设置有第一外圆锥面2013;第一实施方式中所述上轴承座23设置有第一外圆锥面231,第三实施方式中所述上轴承座23设置有第一内圆锥面238;第一实施方式中所述上定子第一内圆锥面2011和所述上轴承座第一外圆锥面231接触,第三实施方式中所述上定子第一外圆锥面2013和所述上轴承座第一内圆锥面238接触。

96.所述下转子总成4与第一实施方式中所述下转子总成4完全相同,在此不再赘述。

97.所述下定子总成5包括下定子50、“o”型橡胶密封圈51、下径向弹性套52、下轴承座53和第二定位键54;与第一实施方式中所述下定子总成5不同的是:第一实施方式中所述下定子50设置有第二内圆锥面5011,第三实施方式中所述下定子50设置有第二外圆锥面5013;第一实施方式中所述下轴承座53设置有第二外圆锥面531,第三实施方式中所述下轴承座53设置有第二内圆锥面 538;第一实施方式中所述下定子第二内圆锥面5011和所述下轴承座第二外圆锥面531接触,第三实施方式中所述下定子第二外圆锥面5013和所述下轴承座第二内圆锥面538接触。

98.参看图4、图9、图10、图13、图23、图28、图33、图34、图35、图36、图41、图42、图46和图52,第四实施方式中提供一种整体式双轴向作用滑动轴承总成。

99.所述上转子总成1与第一实施方式中所述上转子总成1完全相同,在此不再赘述。

100.所述上定子总成2包括上定子20、“o”型橡胶密封圈21、上径向弹性套22、上轴承座23和第一定位键24;与第一实施方式中所述上定子总成2不同的是:第一实施方式中所述上定子20设置有第一内圆锥面2011,第四实施方式中所述上定子20设置有第一外球面2014;第一实施方式中所述上轴承座23设置有第一外圆锥面231,第四实施方式中所述上轴承座23设置有第一内球面239;第一实施方式中所述上定子第一内圆锥面2011和所述上轴承座第一外圆锥面231接触,第四实施方式中所述上定子第一外球面2014和所述上轴承座第一内球面239接触。

101.所述下转子总成4与第一实施方式中所述下转子总成4完全相同,在此不再赘述。

102.所述下定子总成5包括下定子50、“o”型橡胶密封圈51、下径向弹性套52、下轴承座53和第二定位键54;与第一实施方式中所述下定子总成5不同的是:第一实施方式中所述下定子50设置有第二内圆锥面5011,第四实施方式中所述下定子50设置有第二外球面5014;第一实施方式中所述下轴承座53设置有第二外圆锥面531,第四实施方式中所述下轴承座53设置有第二内球面539;第一实施方式中所述下定子第二内圆锥面5011和所述下轴承座

第二外圆锥面531接触,第四实施方式中所述下定子第二外球面5014和所述下轴承座第二内球面539接触。

103.参看图5、图11、图12、图14、图16、图22、图29、图37、图38、图39、图40、图47、图48和图50,第五实施方式中提供一种整体式双轴向作用滑动轴承总成。

104.所述上转子总成1包括所述上转子总成1包括“o”型橡胶密封圈11、注油塞12、上转子13和“o”型橡胶密封圈14;所述上转子13包括上转子基体131,第一径向滑动摩擦部132和第一轴向滑动摩擦部133;所述上转子第一外圆柱面1318设置有第一多头螺旋冷却槽13111,所述上转子第一内圆柱面1317设置有第一骑缝圆柱销钉槽1316。

105.所述上定子总成2包括所述上定子总成2包括上定子20、“o”型橡胶密封圈21、上径向弹性套 22、上轴承座23和第一定位键24;所述上定子20包括上定子基体201,第二径向滑动摩擦部202 和第二轴向滑动摩擦部203;所述第一径向滑动摩擦部132和第二径向滑动摩擦部202形成一个上径向轴承滑动摩擦副,所述第一轴向滑动摩擦部133和第二轴向滑动摩擦部203形成一个上轴向推力轴承滑动摩擦副;所述第一径向滑动摩擦部132和所述第二径向滑动摩擦部202为硬质合金摩擦部;所述第一轴向滑动摩擦部133和所述第二轴向滑动摩擦部203为聚晶金刚石摩擦部;所述上定子第一外圆柱面2017设置有第一多头螺旋槽2019;所述上轴承座23设置有第一外圆锥面231,所述上轴承座第一内圆柱面235设置有第一单头螺旋槽234。

106.所述下转子总成4包括“o”型橡胶密封圈41、注油塞42、下转子43和“o”型橡胶密封圈44;所述下转子43包括下转子基体431,第三径向滑动摩擦部432和第三轴向滑动摩擦部433;所述下转子第一外圆柱面4318设置有环形冷却槽4311,所述下转子第一内圆柱面4317设置有第二骑缝圆柱销钉槽4316。

107.所述下定子总成5包括下定子50、“o”型橡胶密封圈51、下径向弹性套52、下轴承座53和第二定位键54;所述下定子50包括下定子基体501,第四径向滑动摩擦部502和第四轴向滑动摩擦部503;所述第三径向滑动摩擦部432和第四径向滑动摩擦部502形成一个下径向轴承滑动摩擦副,所述第三轴向滑动摩擦部433和第四轴向滑动摩擦部503形成一个下轴向推力轴承滑动摩擦副;所述第三径向滑动摩擦部432和所述第四径向滑动摩擦部502为硬质合金摩擦部;所述第三轴向滑动摩擦部433和所述第四轴向滑动摩擦部503为聚晶金刚石摩擦部;所述下定子第一外圆柱面5017 设置有第二多头螺旋槽5019;所述下轴承座第一内圆柱面535设置有第二单头螺旋槽534;所述下轴承座53设置有第二外圆锥面531。

108.所述上定子20与所述上轴承座23之间通过所述上径向弹性套22连接在一起;所述下定子50 与所述下轴承座53之间通过所述下径向弹性套52连接在一起。

109.所述上径向弹性套22设置有6个轴向通孔221和6个径向通孔226,所述下径向弹性套52设置有6个轴向通孔521和6个径向通孔526;所述上径向弹性套22和所述下径向弹性套52的材质均为氟橡胶,邵氏硬度75;所述上径向弹性套内圆柱面224设置有第一多头螺旋棱227,所述上径向弹性套外圆柱面225设置有第一单头螺旋棱228;所述下径向弹性套内圆柱面524设置有第二多头螺旋棱527,所述下径向弹性套外圆柱面525设置有第二单头螺旋棱528。

110.所述第一多头螺旋槽2019的头数和第一多头螺旋棱227的头数均为4头,导程均为1000mm,旋向均为右旋,所述第一多头螺旋槽2019与所述第一多头螺旋棱227配对;所述第

二多头螺旋槽 5019的头数和所述第二多头螺旋棱527的头数均为4头,导程均为1000mm,旋向均为右旋,所述第二多头螺旋槽5019与所述第二多头螺旋棱527配对;所述第一单头螺旋槽234的圈数和所述第一单头螺旋棱228的圈数均为2圈,螺距均为30mm,旋向均为右旋,所述第一单头螺旋槽234 与所述第一单头螺旋棱228配对;所述第二单头螺旋槽534的圈数和所述第二单头螺旋棱528的圈数均为2圈,螺距均为30mm,旋向均为右旋,所述第二单头螺旋槽534与所述第二单头螺旋棱528 配对。

111.所述上轴承座外螺纹236为右旋螺纹,所述下轴承座外螺纹536为左旋螺纹。

112.所述上定子第一内圆锥面2011和所述上轴承座第一外圆锥面231接触,所述下定子第二内圆锥面5011和所述下轴承座第二外圆锥面531接触。

113.所述第一径向滑动摩擦部132、第二径向滑动摩擦部202、第三径向滑动摩擦部432和第四径向滑动摩擦部502均为硬质合金摩擦部,所述第一轴向滑动摩擦部133、第二轴向滑动摩擦部203、第三轴向滑动摩擦部433和第四轴向滑动摩擦部503均为平面边倒角圆柱片状聚晶金刚石摩擦部。

114.所述第一轴向滑动摩擦部133、第二轴向滑动摩擦部203、第三轴向滑动摩擦部433和第四轴向滑动摩擦部503边倒角尺寸为:距离c=0.5mm,角度α=45

°

。

115.所述第一径向滑动摩擦部132与所述上转子第一径向滑动摩擦部安装孔1319之间,所述第二径向滑动摩擦部202与所述上定子第二径向滑动摩擦部安装孔2016之间,所述第三径向滑动摩擦部432与所述下转子第三径向滑动摩擦部安装孔4319之间,所述第四径向滑动摩擦部502与所述下定子第四径向滑动摩擦部5016安装孔之间,所述第一轴向滑动摩擦部133与所述上转子第一轴向滑动摩擦部安装孔1312之间,所述第二轴向滑动摩擦部203与所述上定子第二轴向滑动摩擦部安装孔2010之间,所述第三轴向滑动摩擦部433与所述下转子第三轴向滑动摩擦部安装孔4312 之间,所述第四轴向滑动摩擦部503与所述下定子第四轴向滑动摩擦部安装孔5010之间,通过焊料和焊剂采用浸渍硬钎焊(无压浸渍烧结硬钎焊)焊接在一起。

116.所述第一骑缝圆柱销钉槽1316、所述第二骑缝圆柱销钉槽4316的个数分别为5个。

117.所述平面边倒角圆柱片状聚晶金刚石摩擦部的电阻小于55欧姆。

118.在一个实施方式中,所述第一多头螺旋冷却槽13111的头数为8头,导程为1000mm,旋向为右旋;所述第二多头螺旋冷却槽43111的头数为8头,导程为1000mm,旋向为右旋。

119.参看图6、图11、图12、图14、图19、图30、图37、图38、图39、图40、图47、图48 和图50,第六实施方式中提供一种整体式双轴向作用滑动轴承总成。

120.所述上转子总成1与第五实施方式中所述上转子总成1完全相同,在此不再赘述。

121.所述上定子总成2包括上定子20、“o”型橡胶密封圈21、上径向弹性套22、上轴承座23和第一定位键24;与第五实施方式中所述上定子总成2不同的是:第五实施方式中所述上定子20设置有第一内圆锥面2011,第六实施方式中所述上定子20设置有第一内球面2012;第五实施方式中所述上轴承座23设置有第一外圆锥面231,第六实施方式中所述上轴承座23设置有第一外球面237;第五实施方式中所述上定子第一内圆锥面2011和所述上轴承座第一外圆锥面231接触,第六实施方式中所述上定子第一内球面2012和所述上轴承座第一外球面237接触。

122.所述下转子总成4与第五实施方式中所述下转子总成4完全相同,在此不再赘述。

123.所述下定子总成5包括下定子50、“o”型橡胶密封圈51、下径向弹性套52、下轴承座53和第二定位键54;与第五实施方式中所述下定子总成5不同的是:第五实施方式中所述下定子50设置有第二内圆锥面5011,第六实施方式中所述下定子50设置有第二内球面5012;第五实施方式中所述下轴承座53设置有第二外圆锥面531,第六实施方式中所述下轴承座53设置有第二外球面537;第五实施方式中所述下定子第二内圆锥面5011和所述下轴承座第二外圆锥面531接触,第六实施方式中所述下定子第二内球面5012和所述下轴承座第二外球面537接触。

124.参看图7、图11、图12、图14、图24、图29、图30、图31、图32、图37、图38、图39、图40、图47、图48和图50,第七实施方式中提供一种整体式双轴向作用滑动轴承总成。

125.所述上转子总成1与第五实施方式中所述上转子总成1相同,在此不再赘述。

126.所述上定子总成2包括上定子20、“o”型橡胶密封圈21、上径向弹性套22、上轴承座23和第一定位键24;与第五实施方式中所述上定子总成2不同的是:第五实施方式中所述上定子20设置有第一内圆锥面2011,第七实施方式中所述上定子20设置有第一外圆锥面2013;第五实施方式中所述上轴承座23设置有第一外圆锥面231,第七实施方式中所述上轴承座23设置有第一内圆锥面 238;第五实施方式中所述上定子第一内圆锥面2011和所述上轴承座第一外圆锥面231接触,第七实施方式中所述上定子第一外圆锥面2013和所述上轴承座第一内圆锥面238接触。

127.所述下转子总成4与第五实施方式中所述下转子总成4相同,在此不再赘述。

128.所述下定子总成5包括下定子50、“o”型橡胶密封圈51、下径向弹性套52、下轴承座53和第二定位键54;与第五实施方式中所述下定子总成5不同的是:第五实施方式中所述下定子50设置有第二内圆锥面5011,第七实施方式中所述下定子50设置有第二外圆锥面5013;第五实施方式中所述下轴承座53设置有第二外圆锥面531,第七实施方式中所述下轴承座53设置有第二内圆锥面 538;第五实施方式中所述下定子第二内圆锥面5011和所述下轴承座第二外圆锥面531接触,第七实施方式中所述下定子第二外圆锥面5013和所述下轴承座第二内圆锥面538接触。

129.参看图8、图11、图12、图14、图20、图32、图37、图38、图39、图40、图47、图48 和图50,第八实施方式中提供一种整体式双轴向作用滑动轴承总成。

130.所述上转子总成1与第五实施方式中所述上转子总成1相同,在此不再赘述。

131.所述上定子总成2包括上定子20、“o”型橡胶密封圈21、上径向弹性套22、上轴承座23和第一定位键24;与第五实施方式中所述上定子总成2不同的是:第五实施方式中所述上定子20设置有第一内圆锥面2011,第八实施方式中所述上定子20设置有第一外球面2014;第五实施方式中所述上轴承座23设置有第一外圆锥面231,第八实施方式中所述上轴承座23设置有第一内球面239;第五实施方式中所述上定子第一内圆锥面2011和所述上轴承座第一外圆锥面231接触,第八实施方式中所述上定子第一外球面2014和所述上轴承座第一内球面239接触。

132.所述下转子总成4与第五实施方式中所述下转子总成4相同,在此不再赘述。

133.所述下定子总成5包括下定子50、“o”型橡胶密封圈51、下径向弹性套52、下轴承座53和第二定位键54;与第五实施方式中所述下定子总成5不同的是:第五实施方式中所述下定子50设置有第二内圆锥面5011,第八实施方式中所述下定子50设置有第二外球面5014;

第五实施方式中所述下轴承座53设置有第二外圆锥面531,第八实施方式中所述下轴承座53设置有第二内球面539;第五实施方式中所述下定子第二内圆锥面5011和所述下轴承座第二外圆锥面531接触,第八实施方式中所述下定子第二外球面5014和所述下轴承座第二内球面539接触。

134.需要说明的是,在本技术的描述中,术语“第一”、“第二”、“上”、“下”等仅用于描述目的和区别类似的对象,两者之间并不存在先后顺序,也不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

135.本说明书中的上述各个实施方式均采用递进的方式描述,各个实施方式之间相同相似部分相互参照即可,每个实施方式重点说明的都是与其他实施方式不同之处。

136.以上所述仅为本实用新型的几个实施方式,虽然本实用新型所揭露的实施方式如上,但所述内容只是为了便于理解本实用新型而采用的实施方式,并非用于限定本实用新型。任何本实用新型所属技术领域的技术人员,在不脱离本实用新型所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施方式的形式上及细节上作任何的修改与变化,但本实用新型的专利保护范围,仍须以所附权利要求书所界定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1