一种用于高地热隧道风渠式通风的降温系统的制作方法

1.本实用新型属于隧道施工技术领域,特别涉及一种用于高地热隧道风渠式通风的降温系统。

背景技术:

2.根据国内外的相关研究可知,高地热条件对地下工程的建设具有诸多不利影响,洞内温度较高时,不仅直接影响劳动作业人员的身体健康,当温度超过30℃以后,就会造成作业人员中暑、缺水及身体机能下降,而且也直接影响洞内机械设备的性能,降低设备作业工效。而且高地热的附加温度应力还会造成隧道衬砌开裂,对衬砌结构的安全性和耐久性不利。因此,目前公路和铁路等交通行业的施工技术规范明确要求隧道洞内环境温度不宜超过28℃,当洞内温度较高时,应采取加强通风、设置冰块及机械制冷等方式降温,确保人员作业环境健康。由此可见,如何降低高地热隧道洞内的温度,将其控制在适合人员及机械施工作业的环境温度条件下,对隧道施工安全、施工质量及施工进度极其重要。

3.新建川藏铁路穿越川藏高原,其中高地热就是施工面临的重要地质灾害,局部段落存在超过90℃的高温热水,例如拉林铁路桑珠岭隧道的岩温就超过了70℃,对隧道施工和结构安全都造成了十分不利的影响。既有的研究和成果已经表明,加强通风是快速降低高地热洞内温度的最有效措施,但温度越高,对风量的需求量越大,为了确保掌子面前方的送风量,往往需要加大风机功率,而对于特长隧道而言,例如新建川藏铁路很多隧道的独头通风长度多在3、4公里以上,由于独头通风距离长,洞内外冷热交换困难,一旦遇到高地热出现,传统的风管压入式通风降温的效果必将受到极大地限制,而且,对于特长隧道,由于通风距离长,需要接力通风或多个风机、风管同时供风,由于风管直径有限,风损大,风阻大,采用双风机和风管接力通风的降温效果多不明显,无法满足施工要求。

技术实现要素:

4.为了克服现有特长隧道单风机、风管通风直径有限,导致风损大、风阻大、通风降温效果不好的问题,本实用新型的目的是提供一种用于高地热隧道风渠式通风的降温系统,可以有效降低风损和风阻,降低新鲜风流的温度,确保降温效果。

5.本实用新型的技术方案在于:一种用于高地热隧道风渠式通风的降温系统,包括:隧道和设置于隧道内的送风机,所述的隧道在隧道洞口一侧内沿隧道延伸方向设有中隔板,所述的中隔板将所述的隧道分割成风渠和污风巷道,所述的风渠延伸到隧道内的一端连接有风仓,所述的送风机设置于所述的风仓内,所述的送风机输出端连接有风管,通过所述的风管将所述风渠送入所述风仓中的新鲜风送入隧道作业区。

6.所述的风渠内的中隔板上设置有若干储冰架,所述的储冰架设有多个隔板,所述的隔板上设置有冰块。

7.所述的储冰架位于所述的风渠内新鲜风流动方向的两侧,等距或不等距设置。

8.所述的储冰架底部设有集水槽,所述的集水槽上设有排水孔,所述的排水孔上连

接有排水管,所述的排水管通过所述中隔板上的引流孔将所述集水槽收集的冰块融化的水导入到污风巷道中的排水渠中。

9.所述的风渠内设置有若干温度传感器,所述的温度传感器通过有线或无线信号与外部监控中心相连。

10.所述温度传感器位于所述的风渠内新鲜风流动方向的中部、相邻所述储冰架之间,连续或间隔设置。

11.所述的中隔板位于所述隧道顶部,呈水平设置,所述的中隔板将所述的隧道分割成上下两部分,其中上部为所述的风渠。

12.本实用新型的技术效果在于:1、本实用新型通过风渠可以将新鲜风直接送至风仓中,风仓的设置可以将风机移动到隧道内,然后再通过风管将新鲜风送至隧道掌子面作业区,从而有效降低了独头通风长度,确保了通风效果,风渠的设置减小了传统风管式通风的漏风和风损,极大地降低了独头通风风机的功率,而且风渠结构简单,操作方便,可有效的通过冰块降低新鲜风的温度,从而为工作区创造一个合格的作业环境。2、本实用新型通过中隔板将通风巷道分隔为风渠和污风巷道,可有效的降低中隔板下污风与隔板上的新鲜风发生热交换,以保证通过冰块降温后的新鲜风在到达风仓时不会发生过大的温度损耗,而且风渠设置在隧道上方,不影响下方施工人员、车辆的操作。3、本实用新型中所用冰块可以批量化制作、储存,冰块融化后更换方便,可满足通风降温系统的需求。4、本实用新型所用冰块安放位置灵活,改变了目前高地热隧道通风降温大多是通过在风机口或风管中间设置冰笼制冷或机械制冷将新鲜风送入掌子面,可对全隧道进行降温,而且可通过降温效果随时调整冰块分布。

13.以下将结合附图进行进一步的说明。

附图说明

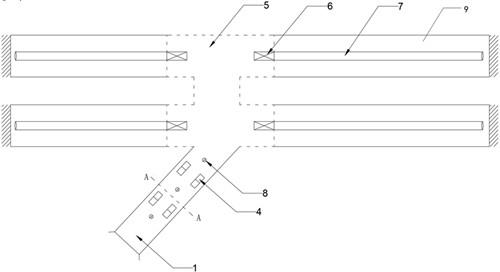

14.图1为本实用新型实施例一种用于高地热隧道风渠式通风的降温系统结构示意图。

15.图2为本实用新型实施例一种用于高地热隧道风渠式通风的降温系统a-a剖面示意图。

16.图3为本实用新型实施例一种用于高地热隧道风渠式通风的降温系统三维立体示意图。

17.附图标记:1-风渠;2-中隔板;3-污风巷道;4-冰块;41-储冰架;42-集水槽;43-排水孔;44-排水管;5-风仓;6-送风机;7-风管;8-温度传感器;9-隧道;10-引流孔;11-排水渠。

具体实施方式

18.实施例1

19.为了克服现有特长隧道单风机、风管通风直径有限,导致风损大、风阻大、通风降温效果不好的问题,本实用新型提供了如图1所示一种用于高地热隧道风渠式通风的降温系统,本实用新型通过风渠可以将新鲜风直接送至风仓中,风仓的设置可以将风机移动到隧道内,然后再通过风管将新鲜风送至隧道掌子面作业区,从而有效降低了独头通风长度,

减小了传统风管式通风的漏风和风损,确保了通风效果。

20.如图1所示,一种用于高地热隧道风渠式通风的降温系统,包括:隧道9和设置于隧道9内的送风机6,所述的隧道9在隧道洞口一侧内沿隧道延伸方向设有中隔板2,所述的中隔板2将所述的隧道9分割成风渠1和污风巷道3,所述的风渠1延伸到隧道内的一端连接有风仓5,所述的送风机6设置于所述的风仓5内,所述的送风机6输出端连接有风管7,通过所述的风管7将所述风渠1送入所述风仓5中的新鲜风送入隧道作业区。

21.如图3所示,本实用新型在隧道9内设置风渠1、风仓5,可以将新鲜风直接从风渠1送至风5中,风仓5的设置可以将送风机6移动到隧道9内,然后再通过风管7将新鲜风送至隧道掌子面作业区,从而有效降低了独头通风长度,确保了通风效果,风渠1的设置减小了传统风管式通风的漏风和风损,极大地降低了独头通风风机的功率,而且风渠1结构简单,操作方便,通过中隔板2就可以将隧道9分隔为风渠1和污风巷道3,可有效的降低中隔板2下污风与隔板上的新鲜风发生热交换,以保证通过新鲜风在到达风仓时不会发生过大的温度损耗,而且风渠1设置在隧道9上方,不影响下方施工人员、车辆的操作。

22.实施例2

23.在实施例1的基础上,本实施例中,如图2所示,优选地,所述的风渠1内的中隔板2上设置有若干储冰架41,所述的储冰架41设有多个隔板,所述的隔板上设置有冰块4。

24.实际使用中,所述的风渠1内间隔一定距离设置冰块4,可以通过冷热交换有效降低风渠1内新鲜风的温度,从而将降温后的新鲜风送至风仓5中,而且所述的风渠1内使用的冰块4可在洞外制作,使用时可运至洞内适当位置安放,当洞外新鲜风流通过风渠1中的储冰架41时,通过风流与冰块4发生冷热交换,可以有效降低风流的温度。

25.实施例3

26.在实施例2的基础上,本实施例中,优选地,所述的储冰架41位于所述的风渠1内新鲜风流动方向的两侧,等距或不等距设置。

27.实际使用中,所述的储冰架41位于所述的风渠1内新鲜风流动方向的两侧,有效利用了风渠1内部空间,新鲜风流从中间流过,既增加了新鲜风与冰块4的接触面积,又降低了新鲜风的风阻。

28.实施例4

29.在实施例2的基础上,本实施例中,优选地,所述的储冰架41底部设有集水槽42,所述的集水槽42上设有排水孔43,所述的排水孔上连接有排水管44,所述的排水管通过所述中隔板2上的引流孔10将所述集水槽42收集的冰块4融化的水导入到污风巷道3中的排水渠11中。

30.实际使用中,所述的储冰架41底部设有集水槽42,所述的集水槽42上设有排水孔43,所述的排水孔上连接有排水管44,所述的排水管通过所述中隔板2上的引流孔10将所述集水槽42收集的冰块4融化的水导入到污风巷道3中的排水渠11中。有效的将冰块4融化后的水收集再利用,防止造成隧道内工作场地的污染,不会影响正常施工。

31.实施例5

32.在实施例1的基础上,本实施例中,优选地,所述的风渠1内设置有若干温度传感器8,所述的温度传感器8通过有线或无线信号与外部监控中心相连。

33.实际使用中,所述的温度传感器8实时监测风渠1内风流温度,并根据监测温度调

整风渠1内冰块4的用量,保证达到设定的降温效果。

34.实施例6

35.在实施例5的基础上,本实施例中,优选地,所述温度传感器8位于所述的风渠1内新鲜风流动方向的中部、相邻所述储冰架41之间,连续或间隔设置。

36.实际使用中,所述温度传感器8位于所述的风渠1内新鲜风流动方向的中部、相邻所述储冰架41之间,保证了温度传感器8可以准确的实时监测风渠1内风流温度,并根据监测温度调整风渠1内冰块4的用量,保证达到设定的降温效果。

37.实施例7

38.在实施例1的基础上,本实施例中,优选地,所述的中隔板2位于所述隧道9顶部,呈水平设置,所述的中隔板2将所述的隧道9分割成上下两部分,其中上部为所述的风渠1。

39.实际使用中,所述的中隔板2位于所述隧道9顶部,呈水平设置,所述的中隔板2将所述的隧道9分割成上下两部分,其中上部为所述的风渠1,合理利用了隧道9上方空间,不影响下方施工人员、车辆的操作。

40.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1