填石和碎石土场地的勘探方法与流程

1.本技术涉及岩土工程勘探领域,尤其是涉及一种填石和碎石土场地的勘探方法。

背景技术:

2.工程建设场地地质条件复杂多变,经常遇到深厚的漂石、块石、大粒径卵石、碎石的碎石土和填石场地,其岩土层内主要多为粒径大小不一的中-微风化岩等硬质岩为骨架,以砂土、粉土、粘性土或混合土为填充物。

3.由于上述岩土层厚度大,基桩穿过该层难度极大,代价极高,大部分工程建设会在摸清场地当前地层分布的前提下通过相关的地基处理技术尽量将其作为工程的基础持力层,因此对该层及其下伏地层的勘探显得尤其重要。

4.针对上述中的相关技术,发明人认为,上述岩土层的硬质岩骨架颗粒疏密不均,甚至部分不连续,在勘察施工过程中易受到扰动,骨架间容易形成错动,且质地坚硬,导致钻进困难,出现卡钻事故,钻进和施工过程中由于骨架间填充物的流失,易出现漏水、漏浆、塌孔、卡钻和埋钻等事故。

技术实现要素:

5.为了减少在勘探骨架不稳定岩层时发生的坍塌情况,提高勘探过程中的钻进效率,降低勘探成本,本技术提供了一种填石和碎石土场地的勘探方法。

6.本技术提供的填石和碎石土场地的勘探方法,采用如下的技术方案:填石和碎石土场地的勘探方法,包括以下步骤:步骤s1准备工作:材料准备、人员准备、机械准备均符合勘探要求;熟悉目标场地的周边环境,根据周边环境初步判断目标场地的地质分布结构;确定勘探方案,针对目标场地现场情况平整场地;步骤s2钻孔勘探:若上覆地层为大粒径硬质岩骨架地层;选定勘探孔位,由地面表层开始,采用冲击回转钻进设备对地面表层钻出勘探孔;同时向勘探孔内同步跟进套管;所述冲击回转钻进设备钻穿上覆地层后,继续钻进下伏地层至预设间距后停止,并将跟管钻具从套管内取出;套管停留在勘探孔内;初步记录钻探情况和地层分布特征;步骤s3下伏地层勘探:采用回转钻进设备穿入套管内,对下伏地层继续进行取芯钻进、原位测试和取样作为样品,记录相应的钻探情况、地层分布特征和物质组成情况和原位测试成果;对样品进行室内试验,记录所述室内试验结果;以上对上覆地层和下伏地层的记录结果为第一地质结果,所述第一地质结果内包括地层的分布情况、厚度、物质组成以及下伏地层的工程特性;步骤s4拔出套管:回填勘探孔,回收套管并清理后可在下个勘探孔继续使用;步骤s5工程物探试验:选择场地典型剖面,布置物探试验勘探线,进行高密度电法等工程物探试验,确定相关参数,参照对比地球物理场变化规律,结合已有钻孔地层的情况复核工程物探结果,查明目标场地的地质分布情况作为第二地质结果,所述第二地质结果

包括目标场地的地质类型分布、厚度;步骤s6工程机械开挖:选取部分勘探孔,在勘探孔处,采用长臂挖掘机械明挖方式开挖目标场地,开挖深度达到不小于6米时,采取岩土样进行室内试验并观察开挖后的断面,查明大粒径硬质岩骨架地层的物质成分、颗粒级配以及均匀性作为第三地质结果。

7.通过采用上述技术方案:若上覆地层为漂石、块石、大粒径卵石、碎石的碎石土和填石等大粒径硬质岩骨架地层,利用冲击回转钻进设备可以高效地穿透深厚的大粒径硬质岩骨架地层,钻进过程中同时跟进套管,利用套管护壁防止塌孔、漏浆、埋钻和卡钻等问题,具有钻进效率高、功能消耗少,材料消耗少的优点;此外,对钻探得出的地质成果作为第一地质结果,采用工程物探试验获取第二地质结果,开挖观测得出的第三地质结果,将第一地质结果、第二地质结果以及第三地质结果进行整合后形成目标场地的最终地层信息,通过多种勘探手段的互相配合,解决单一勘探手段产生的缺陷,充分发挥各自优势,在保证勘察成果质量的同时,具有高效率、低损耗,更加经济的优点。

8.可选的,所述步骤s2钻孔勘探内还包括以下步骤:大粒径硬质岩骨架地层取水样:所述冲击回转钻进设备进入当前大粒径硬质岩骨架地层后,静置一段时间,采取大粒径硬质岩骨架地层的水样,并进行室内试验。

9.通过采用上述技术方案,在冲击回转钻进设备停止一段时间后对大粒径硬质岩骨架地层的地下水进行取水样,主要是考虑到冲击回转钻进设备使用的过程中会导致大粒径硬质岩骨架地层内水位和水质发生变化,待静置一段时间后,水位恢复稳定,杂质沉淀,套管护壁减少钻进过程中混入其他层地下水和勘探孔塌陷的可能性;从而维持当前孔位勘探工作的继续进行。

10.可选的,采用跟管钻进技术,所述空气潜孔锤的外径在钻进过程中大于所述套管的外径,停止钻进,成孔直径大于套管直径,起拔钻具时,所述空气潜孔锤的外径小于所述套管的外径。

11.通过采用上述技术方案,一方面是可以保证套管插入勘探孔的便捷性,起拔钻具时,也能防止将套管带出;另一方面由于冲击回转钻进设备在钻进时,会导致地质结构的扰动,当冲击回转钻进设备向下钻入后,其所钻过路径上的地质结构会有部分凸出和脱落,若管道的外径小于空气潜孔锤的外径,可以保证套管跟进勘探孔后,套管外壁和勘探孔内部具有一定量的余量间距,从而可以减少套管在支撑勘探孔内壁时的受力;此外也可实现跟管钻进,防止钻进过程中的卡钻、埋钻和塌孔等事故的发生。

12.可选的,还包括以下步骤:在套管预插入勘探孔之前,向所述套管的外壁涂抹润滑剂。

13.通过采用上述技术方案,减少套管与勘探孔内壁之间产生的侧壁摩擦。

14.可选的,所述套管包括侧管单元,所述侧管单元内部贯穿开设有环形槽,所述环形槽沿所述定位柱体框的长度方向延伸;所述侧管单元远离所述定位柱体框轴线的一侧开设有通孔,所述通孔与所述环形槽连通设置。

15.通过采用上述技术方案,安当需对套管的外壁涂抹润滑剂时,可以将套管插入勘探孔后,继续向最顶部的环形槽内灌注润滑剂,由各个高度的通孔流动至套管外壁,当套管持续向勘探孔底部嵌入时,可以保证套管的底端的侧壁仍旧维持润滑状态,从而进一步减

少套管与勘探孔内壁之间产生的侧壁摩擦。

16.可选的,所述套管还包括定位柱体框,所述定位柱体框套设于所述侧管单元的外部。

17.通过采用上述技术方案,一方面通过定位主体框可以加强套管的强度,另一方面可以单独将侧管单元拔出后继续使用时,定位柱体框依旧能够暂时实现勘探孔内壁的支撑。

18.可选的,所述定位柱体框和侧管单元的外壁均设置有螺纹。

19.通过采用上述技术方案,当需要将套管整体由勘探孔内拔出时,采用与定位柱体框外壁的接头螺纹同向的扭矩和上拔力,提高拔出长度较长套管时的便捷性。

20.可选的,所述步骤s2钻孔勘探中还包括以下步骤:根据当前勘探孔内排出的破碎颗粒判断所述冲击回转钻进设备是否穿透大粒径硬质岩骨架地层;若当前勘探孔内排出的岩芯残留物由碎石颗粒变化成土,钻进速度、回响情况和套管排出岩芯残留物颜色发生变化;则认为所述冲击回转钻进设备已穿透大粒径硬质岩骨架地层;并继续启动冲击回转钻进设备下钻至预设深度后执行步骤s3。

21.通过采用上述技术方案,对套管内排出的破碎颗粒的干湿程度进行实时观察,能够查明场地初见水位埋深,对套管内排出的破碎颗粒进行实时观察,能够初步了解岩土层的变化,查明各岩土层的物质成分和状态,并依据地层变化进行钻探设备转换,进行取芯、取样和原位测试,查明下伏地层岩土层的分布情况、工程特性和物理力学性质。

22.可选的,所述步骤s1中具体包括以下步骤:踏勘了解场地地面情况,熟悉地形地貌、气候环境和地表特征;调查地形和地物的变迁、填土的来源、堆积年限和堆积方式,了解目标场地周围环境的地层分布情况。

23.可选的,所述步骤s6中具体还包括以下内容:判断目标场地内所述大粒径硬质岩骨架地层的厚度是否为超深厚度;若目标场地内所述大粒径硬质岩骨架地层的厚度为超深厚度,使挖机采取多级开挖方式。

24.通过采用上述技术方案,通过挖机多级开挖的方式,可尽可能了解该地层分布规律,直观了解漂石、块石和大粒径卵石、碎石的碎石土层等大粒径硬质岩骨架地层的物质成分、颗粒级配和均匀性,该方法简单快捷,还可弥补采用冲击回转钻进技术造成的无法进行地层辨识和描述的缺点;在开挖形成的侧壁采取岩土样进行室内试验,可解决上部地层无法采取原状样进行室内试验的问题。

25.综上所述,本技术包括以下至少有益技术效果:1.利用冲击回转钻进技术可以高效地穿透深厚的漂石、块石、大粒径卵石、碎石的碎石土和填石等大粒径硬质岩骨架地层,钻进过程中同时跟进套管,利用套管护壁防止塌孔、漏浆、埋钻和卡钻等问题,具有钻进效率高、功能消耗少,材料消耗少的优点;2.通过高密度电法等工程物探试验,可通过该场地内已有的可靠钻孔资料,参照对比地球物理场变化规律,可经济且快速地查明场地地层分层、风化层分带及基岩埋深等,也可减少勘探工作量,达到降低勘探成本的目标,结合钻探成果,相互验证又可弥补物探成

果具有多种解读的问题,大大提高勘探成果的准确率,也是对勘探成果的补充和验证;3.通过挖机多级开挖的方式,可尽可能了解该地层分布规律,直观了解漂石、块石和大粒径卵石、碎石的碎石土层的物质成分、颗粒级配和均匀性,该方法简单快捷,还可弥补采用空气潜孔锤结合空气压缩机组成的冲击回转钻进技术造成的无法进行地层辨识和描述的缺点。

26.4.通过采用上述技术方案,通过多种勘探手段的互相配合,解决单一勘探手段产生的缺陷,充分发挥各自优势,在保证勘察成果质量的同时,具有高效率、低损耗和更加经济的优点。

附图说明

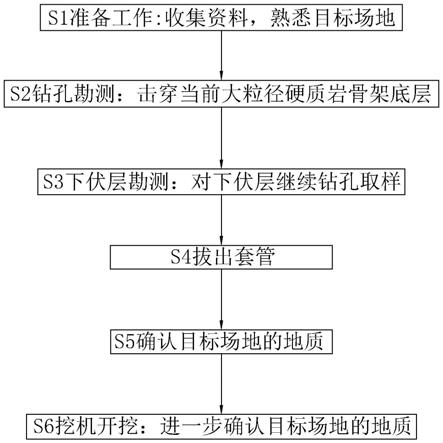

27.图1是本技术实施例中填石和碎石土场地的勘探方法的流程框图;图2是本技术实施例中套管的安装结构示意图;图3本技术实施例中套管沿环形槽的轴线方向的剖视图。

28.附图标记说明:1、套管;11、定位柱体框;12、侧管单元;124、环形槽;125、通孔;126、导流面;2、冲击回转钻进设备。

具体实施方式

29.为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图1-图3及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。

30.本技术实施例公开填石和碎石土场地的勘探方法。

31.参考图1,填石和碎石土场地的勘探方法包括以下步骤:步骤s1准备工作:材料准备、人员准备、机械准备均符合勘探要求;熟悉目标场地的周边环境,根据周边环境初步判断目标场地的地质分布结构;确定勘探方案,针对目标场地现场情况平整场地;材料准备具体包括以下步骤:步骤s1准备工作:材料准备、人员准备、机械准备均符合勘探要求;熟悉目标场地的周边环境,根据周边环境初步判断目标场地的地质分布结构;确定勘探方案,针对目标场地现场情况平整场地;具体来说,步骤s1包括以下步骤:步骤s1.1踏勘了解目标场地的地面情况,熟悉地形地貌、气候环境和地表特征;步骤s1.2调查目标场地的地形和地物的变迁、填土的来源、堆积年限和堆积方式,了解目标场地周围环境的地层分布情况;步骤s1.3向临近场地相关单位收集勘察报告,了解地质条件、勘察方案和所采用的施工工艺。

32.参照图1和图2,机械准备具体包括但不限于以下:套管1、冲击回转钻进设备2、回转钻进设备、润滑剂以及取土器;润滑剂可以是润滑油、石墨粉、泥浆等;本实施例中冲击回转钻进设备2采用ym-160型气动潜孔锤钻机/水井钻机;套管1套设于冲击回转设备的输出轴上,冲击回转钻进设备2上还设置有能够将套管1向钻孔内同步推入/拔出的跟进装置;本

实施例中回转钻进设备可以采用xy-100、xy-150、xy-200型钻机。

33.为了保证顺利下完套管1后顺利进行常规钻探,潜孔锤直径应比套管1直径至少大1个尺寸级,套管1直径应比常规钻探工艺钻具直径至少大1个尺寸级。

34.参照图2和图3,本实施例中,套管1包括定位柱体框11和侧管单元12;侧管单元12套设于定位柱体框11的内部;侧管单元11采用轻质材料制成,以此减少套管1的整体重量。

35.定位柱体框11和侧管单元12的外壁设置均有螺纹;当需要将套管1整体、侧管单元12单独由勘探孔内拔出时,可以采用与定位柱体框11的外壁的接头螺纹同向的扭矩和上拔力,以此提高拔出长度较长套管1时的便捷性。

36.参照图2和图3,侧管单元12内部贯穿开设有多个环形槽124,多个环形槽124以侧管单元12的轴线为圆心呈圆周等距分布;环形槽124沿定位柱体框11的长度方向延伸;侧管单元12远离定位柱体框11轴线的一侧开设有通孔125,通孔125与环形槽124连通设置且为倾斜设置,便于环形槽124内的流体流动至通孔125。

37.参照图2和图3,通孔125和环形槽124的连通处倾斜设置有导流面126,便于环形槽124内流体向通孔125的方向流动;定位柱体框11外部贯穿开设有多个空窗区,多个空窗区对应多个通孔设置,定位柱体框11的内壁和侧管单元12的内壁抵接,侧管单元12两端的端部和定位柱体框11螺栓连接;当润滑剂由通孔125流出后,可根据空窗区的内壁延伸,从而提高通孔125内润滑剂的延展面,以此增加润滑剂和勘探孔内涂抹的区域。

38.参照图1和图2,步骤s2钻孔勘探:若距离地面最近的地质为大粒径硬质岩骨架地层;由地面表层开始,采用冲击回转钻进设备2对地面表层钻出勘探孔;向套管1的外壁涂抹润滑剂;同时通过跟进设备向勘探孔内同步跟进套管1。

39.涂抹润滑剂的方法具体包括以下步骤:步骤s2.1:套管1未进入勘探孔之前,可以直接采用喷涂/涂抹的方式向套管1的外壁涂抹润滑剂。

40.步骤s2.2:当套管1进入勘探孔内至一定深度后,采用高压设备向套管1最高处的环形槽124内灌注润滑剂;润滑剂由若干个环形槽124流动至导流面126后,逐一流动至不同高度的通孔125内,随即流动至套管1外壁。

41.步骤s2.3:勘探人员根据当前勘探孔内排出的破碎颗粒,并结合钻进速度、回响情况和套管排出岩芯残留物颜色变化等情况判断冲击回转钻进设备2是否穿透大粒径硬质岩骨架地层。

42.步骤s2.2和步骤s2.3同时进行。

43.步骤s2.4:击穿当前大粒径硬质岩骨架地层后,冲击回转钻进设备2继续钻进下伏地层至预设间距后停止,并将跟管设备从套管1内取出;套管1停留在勘探孔内。

44.若当前勘探孔内排出的岩芯残留物由碎石颗粒变化成土,钻进速度、回响情况和套管排出岩芯残留物颜色发生变化;则认为冲击回转钻进设备2已穿透大粒径硬质岩骨架地层;并继续启动冲击回转钻进设备2下钻至预设深度后执行步骤s3。

45.本实施例中预设深度设置为不少于1米。

46.步骤s2.5:大粒径硬质岩骨架地层取水样:冲击回转钻进设备2钻入当前大粒径硬质岩骨架地层后,根据冲击回转钻进设备2的钻具长度计算目标场地的大粒径硬质岩骨架地层的实际厚度;静置一段时间,采取大粒径硬质岩骨架地层的水样,并进行室内试验。

47.采取大粒径硬质岩骨架地层的水样具体包括以下步骤:步骤s2.5.1:根据目标场地的大粒径硬质岩骨架地层的实际水位深度以下1m,选定取水深度;步骤s3下伏地层勘探:采用回转钻进设备,对下伏地层继续进行取芯钻进、原位测试和取样作为样品,记录相应的钻探情况、地层分布特征和物质组成情况和原位测试成果;对样品进行室内试验,记录所述室内试验结果;以上对上覆地层和下伏地层的记录结果为第一地质结果,所述第一地质结果内包括地层的分布情况、厚度、物质组成以及下伏地层的工程特性;具体来说,钻探过程和取芯现场观察可获取下伏地层的类型、深度、分布变化规律;原位测试和对下伏岩土层中取出的样品进行室内试验,获取下伏地层的物理力学指标和工程特性;步骤s4拔出套管1,回填勘探孔,回收套管1并清理后可在下个勘探孔继续使用;步骤s5工程物探试验:选择场地典型剖面,布置物探试验勘探线,进行高密度电法等工程物探试验,复核并确定相关参数,参照对比地球物理场变化规律,查明目标场地的地质分布情况,结合已有钻孔地层的情况复核工程物探结果,查明目标场地的地质分布情况作为第二地质结果,第二地质结果包括目标场地的地质类型分布、厚度;通过多种勘探手段的互相配合,也可减少钻探工作量,达到降低勘探成本的目标,结合勘探成果,相互验证又可弥补物探成果具有多种解读的问题,大大提高勘探成果的准确率,也是对勘探成果的补充和验证。

48.步骤s6工程机械开挖;步骤s6.1:判断目标场地内所述大粒径硬质岩骨架地层的厚度是否为超深厚度;若目标场地内所述大粒径硬质岩骨架地层的厚度为超深厚度,使挖机采取多级开挖方式;步骤s6.2:在勘探孔处,采用长臂挖掘机械明挖方式开挖目标场地,局部开挖深度达到不小于6米时,取岩土样并观察开挖后的断面,查明大粒径硬质岩骨架地层的物质成分、颗粒级配以及均匀性作为第三地质结果。

49.具体来说,利用冲击回转钻进设备2可以高效地穿透深厚的大粒径硬质岩骨架地层,钻进过程中同时跟进套管1,利用套管1护壁防止塌孔、漏浆、埋钻和卡钻等问题,具有钻进效率高、功能消耗少,材料消耗少的优点;此外,对初步钻探的记录和取出的样品作为第一地质结果,采用高密度电法、地质雷达等工程物探试验获取第二地质结果,将第一地质结果、第二地质结果以及第三地质结果进行整合后形成目标场地的最终地层信息,通过多种勘探手段的互相配合,解决单一勘探手段产生的缺陷,充分发挥各自优势,在保证勘察成果质量的同时,具有高效率、低损耗,更加经济的优点。

50.以上所述,以上实施例仅用以对本技术的技术方案进行了详细介绍,但以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想,不应理解为对本技术的限制。本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1