一种浅埋偏压隧道进洞的支护结构及施工方法与流程

1.本发明涉及隧道施工技术领域,尤其涉及一种浅埋偏压隧道进洞的支护结构及施工方法。

背景技术:

2.隧道工程施工由于地质条件、地质构造、地下水发育等情况的不确定性、复杂性,一直是工程施工的重点与难点,而隧道的进洞与出洞是隧道施工中的关键。由于地形条件的限制,部分隧道在进洞与出洞位置覆土厚度较薄,由于地形的差异,覆土厚度不均衡,容易造成偏压,把该类隧道称之为浅埋偏压隧道。此类隧道由于覆土较薄,隧道开挖时上层覆土无法形成拱效应,极易塌孔,如果伴随偏压,则施工风险较大。

3.浅埋偏压隧道的洞口施工常规的施工方法为放坡开挖,明挖施工,隧道结构施工后进行回填。该施工方法存在的主要问题是:

4.(1)若隧道地表地形陡峭,放坡开挖,开挖边坡较陡,放坡开挖线甚至到山坡背面,开挖方量极大,造价较高。

5.(2)在施工过程中若遇到雨雪天气,极易塌方,施工安全风险较高。

6.(3)由于开挖面积较大,对山体的原地形地貌破坏较大,对山体原有水系影响较大,与绿水青山就是金山银山的环保理念不符合。

7.(4)隧道施工完成后进行回填土方不密实,经历自然沉积的过程较长,容易滑坡或地表流失,成为泥石流的水土来源,是新的安全隐患。

8.因此,本领域有必要开发一种浅埋偏压隧道进洞的支护结构及施工方法以解决上述问题。

技术实现要素:

9.本发明的目的在于提供一种浅埋偏压隧道进洞的支护结构及施工方法,以减少浅埋偏压隧道进洞施工过程中的边坡开挖土方量,保留原有绿化环境、提高隧道进洞施工过程中的安全性。

10.为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案是:一种浅埋偏压隧道进洞的支护结构,其包括设于待建隧道偏压侧的山体护坡结构、防护挡墙和护拱;

11.所述山体护坡结构的外侧设有所述的防护挡墙,所述防护挡墙包括基础、第一墙体和第二墙体;

12.所述基础的顶部设有所述的第一墙体,所述第一墙体的顶部设有所述的第二墙体,所述第一墙体的顶端与所述第二墙体的内侧面之间设有支撑端;

13.所述护拱的一端支撑在所述支撑端上,其另一端支撑在所述山体护坡结构上;所述护拱通过多个锚固结构与山体固定连接;

14.所述第一墙体的内侧面和所述护拱的底面均为圆弧面;

15.所述山体护坡结构的外侧面、所述护拱的顶端面和所述第二墙体的内侧面之间围

合形成用于后期隧道顶部覆土回填的回填槽。

16.上述一种浅埋偏压隧道进洞的支护结构在待建隧道偏压侧设置山体护坡结构,山体护坡结构可先根据待建隧道偏压侧原有地表的坡比,进行针对性刷坡处理与防护,在满足施工要求的前提下,开挖方量较小,而且提高了边坡的整体性,有利于确保隧道施工和运营期间的安全性;同时在山体护坡结构的外侧设有防护挡墙,可有效抵抗侧压力,避免滑坡;护拱的一端支撑在支撑端上,其另一端支撑在山体护坡结构;护拱通过多个锚固结构与山体固定连接,护拱结构的安装和施工方便,支撑端作为护拱的外侧着力点,可使护拱顶部荷载可以顺利传导至防护挡墙顶部,结构受力好,稳定性强。由此,上述一种浅埋偏压隧道进洞的支护结构可减少浅埋偏压隧道进洞施工过程中的边坡开挖土方量,保留原有绿化环境、提高隧道进洞施工过程中的安全性。

17.进一步的,所述山体护坡结构包括至少两级防护边坡;相邻两级防护边坡之间设有缓冲平台,所述山体护坡结构最底部的一级防护边坡位于待施工隧道设计顶标高的下方。由此,可方便护拱的安装和施工,同时可为后期隧道支护结构的施工提供施工平台。

18.进一步的,所述防护边坡的高度为8m~10m。更进一步的,所述防护边坡的坡比为1/0.75~1/0.5。

19.进一步的,所述缓冲平台的宽度为2m~3m。

20.进一步的,所述基础靠近所述山体护坡结构的一端设置成阶梯形。由此,可提高防护挡墙与山体连接的稳定性。

21.进一步的,所述护拱为型钢混凝土结构。

22.进一步的,所述锚固结构为锚杆。更进一步的,所述锚杆的长度为3m~5m。

23.基于同一个发明构思,本发明还提供了利用上述支护结构进行浅埋偏压隧道进洞的施工方法,该方法包括如下步骤:

24.步骤1:进行所述山体护坡结构的施工;

25.步骤2:待所述山体护坡结构施工完成后,在山体护坡结构的外侧进行所述防护挡墙的施工;

26.步骤3:在山体护坡结构和防护挡墙之间进行所述的护拱的安装和施工;

27.步骤4:进行管棚结构的施工,开挖先行导洞,先行导洞设置在低山一侧,开挖一段施做一段初期支护;

28.步骤5:开挖后行洞,并完成初期支护;

29.步骤6:在初期支护的基础上进行二次支护形成二衬结构,待二衬结构达到设计强度后,在所述回填槽内进行覆土回填。

30.与现有技术相比,本发明的有益效果为:

31.一、浅埋偏压隧道进洞施工困难,造价较高,本发明的施工方法为浅埋偏压隧道的进洞提供了一种切实可行的施工方案,且造价相对较低。

32.二、浅埋偏压隧道施工过程中极易塌孔、冒顶、本发明的施工方法先施工偏压侧防护挡墙抵抗侧压力,避免了滑坡,再进行隧道顶部护拱的施工,最后进行开挖,避免了隧道的冒顶。

33.三、常规的浅埋偏压隧道施工方法为放坡大开挖,明做隧道主体结构,再进行回填,开挖方量极大,对原有生态环境造成极大破坏与影响,遇到雨雪天气,极易发生滑坡或

泥石流,安全风险极大,且经济性较差。

34.四、山区通常地形较为陡峭,大开挖后再进行回填的土石方稳定性很差,存在形成泥石流的安全隐患,严重威胁隧道运营期的安全。

35.五、本发明的施工方法首先根据原有地表的坡比,进行针对性刷坡处理与防护,在满足施工要求的前提下,开挖方量较小,而且提高了边坡的整体稳定性,有利于确保隧道运营期间的安全。

附图说明

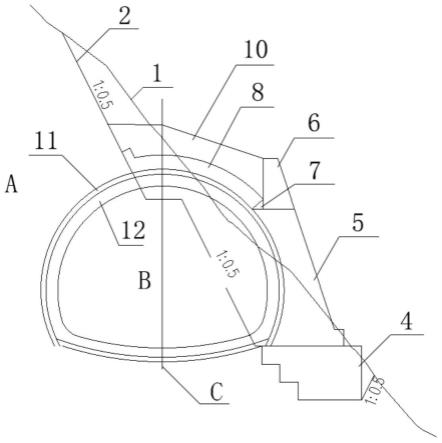

36.图1为本发明一种实施例中待施工浅埋偏压隧道的结构示意图;

37.图2为本发明一种实施例中山体护坡结构施工的横截面结构示意图;

38.图3为本发明一种实施例中防护挡墙施工的横截面结构示意图;

39.图4为本发明一种实施例中护拱施工的横截面结构示意图;

40.图5、图6为本发明一种实施例中初期支护施工的横截面结构示意图;

41.图7为本发明一种实施例中隧道顶部覆土回填的结构示意图。

42.图中:a、山体;b、待施工浅埋偏压隧道;c、隧道中心线;

43.1、待建隧道偏压侧;2、防护边坡;3、缓冲平台;4、基础;5、第一墙体;6、第二墙体;7、支撑端;8、护拱;9、锚固结构;10、回填槽;11、初期支护;12、二衬结构。

具体实施方式

44.以下将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。为叙述方便,下文中如出现“上”、“下”、“左”、“右”字样,仅表示与附图本身的上、下、左、右方向一致,并不对结构起限定作用。

45.如图1-图7所示,本实施例提供了一种浅埋偏压隧道进洞的支护结构,其包括设于待建隧道偏压侧1的山体护坡结构、防护挡墙和护拱8。

46.所述山体护坡结构包括至少两级防护边坡2,相邻两级防护边坡2之间设有缓冲平台3,所述山体防护结构最底部的一级防护边坡2位于待施工隧道设计顶标高的下方。

47.所述防护边坡2的高度为8m~10m。所述防护边坡2的坡比为1/0.5。所述缓冲平台3的宽度为2m。

48.所述山体护坡结构底端的外侧设有所述的防护挡墙。所述防护挡墙包括基础4、第一墙体5和第二墙体6。所述基础4的顶端面与所述山体护坡结构的底端齐平,所述基础4靠近所述山体护坡结构的一端设置成阶梯形。

49.所述基础4的顶部设有所述的第一墙体5,所述第一墙体5的顶部设有所述的第二墙体6。所述第一墙体5的顶端与所述第二墙体6的内侧面之间设有支撑端7,所述护拱8的一端支撑在所述支撑端7上,其另一端支撑在所述山体护坡结构上。所述护拱8通过多个锚固结构9与山体a固定连接。所述第一墙体5和所述护拱8的底面均为圆弧面。所述锚固结构9为锚杆,所述锚杆的长度为3~5m。

50.所述山体护坡结构的外侧面、所述护拱8的顶端面和所述第二墙体6的内侧面之间围合形成用于后期隧道顶部覆土回填的回填槽10。

51.所述第一墙体5的外侧面从第一墙体5的顶部向第一墙体5的底部设有倾斜坡度,倾斜坡度为3:1。所述第二墙体6的外侧面从第二墙体6的顶部向第二墙体6的底部设有倾斜坡度,倾斜坡度为3:1。

52.所述第一墙体5的内侧面和所述护拱8的底面围合形成初期支护11的部分外侧模板。

53.如图1-图7所示,本实施例还提供一种利用上述支护结构进行浅埋偏压隧道进洞的施工方法,该方法包括如下步骤:

54.步骤1:进行所述山体护坡结构的施工。

55.具体施工步骤为:首先对隧道进洞位置的原有地面进行清理,清除表面的危石。将边坡进行刷坡处理,坡比为1/0.75~1/0.5左右,每级防护边坡2的高度为8~10米,相邻两级防护边坡2之间设置缓冲平台3,缓冲平台3的宽度为2~3米。刷一级坡则完成以及边坡的防护,防护的形式为锚杆框架梁、锚索框架梁或钢筋网锚喷支护等形式,最底的一级防护边坡2低于隧道设计顶标高。

56.坡度的比例根据山体的坡度而定,以尽量减少开挖方量为标准,确定刷坡的边坡坡度,刷坡的方量小可以减少工程量、减少对原有山体的植被、水系、地质的破坏,充分利用山体原有的稳定性,降低滑坡风险。

57.缓冲平台的作用:在边坡开挖的过程中为了避免边坡一级开挖过高,通常以每8~10米为一级坡,有利于各类施工机械作业。刷坡一级则完成一级的防护,确保施工过程中刷坡与防护间隔中边坡的不稳定风险,坡间平台可以作为施工作业通道,降低边坡作业的高处作业风险。其次每级坡间设置平台有利于保持边坡的整体稳定。

58.步骤2:待所述山体护坡结构施工完成后,在山体护坡结构的外侧进行所述防护挡墙的施工。

59.防护挡墙的具体施工过程如下:山体护坡结构施工完成后,在低山侧整体浇筑混凝土防护挡墙。其中第一墙体4内侧的限界为隧道的主体结构边界(隧道的初期支护11),防护挡墙靠近隧道侧的尺寸按照隧道主体结构外轮廓的尺寸设置,实现隧道结构与挡墙之间的荷载实现有效传递,共同发挥作用。

60.防护挡墙应设置抗滑扩大基础,抵抗后期较大的侧压力,内侧根据山体岩层情况,设置成台阶形的抗滑截面。

61.基础4的顶部设有第一墙体5,第一墙体5的顶部设有第二墙体6,第一墙体5的顶端与所述第二墙体6的内侧面之间设有支撑端7。第一墙体5的顶部、第二墙体6和支撑端7组合形成俗称的“牛腿型平台结构”。所述支撑端7作为后期护拱8的外侧着力点,由此,可使护拱8顶部荷载可以顺利传导至防护挡墙顶部。防护挡墙设置上面窄、下面宽,用最优化的截面,重复减少混凝土的用量。

62.步骤3:在山体护坡结构和防护挡墙之间进行所述的护拱8的安装和施工。护拱8的安装和施工具体过程如下:在防护挡墙与防护边坡之间设置护拱8,护拱8的外形尺寸由隧道的主体结构边界(隧道的初期支护11)而定,护拱8外侧支点在防护挡墙顶端。护拱8的内侧紧贴防护边坡2,护拱8与防护边坡2的连接处设置多根锚杆,锚杆长度为3~5m。其中护拱8的结构形式为型钢混凝土结构。

63.步骤4:进行管棚结构的施工,具体为:在护拱8处的刷坡外侧施做30m管棚超前支

护措施,在刷坡内侧施做长管棚超前支护措施,根据刷坡边坡的长度,刷坡内侧与外侧的管棚端部齐平;采用cd法(隧道施工中常用的一种施工方法)开挖进洞,先行导洞设置在低山一侧,开挖一段施做一段初期支护。

64.步骤5:开挖后行洞,并完成初期支护11。

65.步骤6:在初期支护11的基础上进行二次支护形成二衬结构12,待二衬结构12达到设计强度后,在所述回填槽10内进行覆土回填,作为隧道结构的防护缓冲平台,从而完成隧道的进洞施工。

66.本实施例的一种浅埋偏压隧道进洞的施工方法减少了浅埋偏压隧道进洞施工过程中的边坡开挖土方量,保留了原有绿化环境、提高了隧道进洞施工过程中的安全性。本实施例的一种浅埋偏压隧道进洞的施工方法为浅埋偏压隧道的进洞提供了一种切实可行的施工方法,且造价相对较低。

67.上述实施例阐明的内容应当理解为这些实施例仅用于更清楚地说明本发明,而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本实施例的各种等价形式的修改均落入本发明所附权利要求所限定的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1