一种隧道热害和冻害治理系统

本发明涉及隧道防护,特别是涉及一种隧道热害和冻害治理系统。

背景技术:

1、隧道是埋置于地层内的工程建筑物,是人类利用地下空间的一种形式,隧道可分为交通隧道、水工隧道、市政隧道、矿山隧道、军事隧道。

2、现如今高温隧道分布广泛,尤其在西藏等地热能丰富的地区。川藏铁路沿线的埋深较大的山岭隧道,由于地质条件的特殊性,无法规避出现高温地热带热害的风险,同时川藏铁路也位于高海拔高寒地区,导致外界环境温度低,隧道洞口易结冰。使得处于高原地区的隧道一般都会呈现内侧高温区中部温度高,而两端的洞口温度低的情况。当隧道洞口地区冬季气温低于零摄氏度后,隧道洞口容易出现路面结冰、拱顶挂冰等冻害现象,而隧道洞口的冻害可能会导致混凝土衬砌冻胀开裂,并且隧道结冰在施工时容易引发事故,在隧道贯通后的运营阶段也容易因为洞口拱部挂冰、边墙结冰影响交通通行;而高地温则会引起隧道中部高温段空气和衬砌温度过高,造成隧道中部遭受高温围岩带来的热害,根据《铁路隧道运营通风设计规范》,隧道空气温度最高允许值为28℃,然而西藏等地热能丰富的地区,围岩温度远远超过28℃,例如川藏铁路桑珠岭隧道,最高围岩温度达到了89.9度。

3、专利cn112627889a提出了一种利用围岩地下水热能的高寒长大铁路隧道防冻结构及方法。该专利提出在寒区长隧道中部高温段围岩内设置有储水池,先在储水池内储存地下水,等需要给洞口加热时,将储水池内的水用于洞口衬砌防寒,无需借助任何水泵机组和热泵机组,运行成本低。然而在高地应力的山岭隧道内部修建大体量的蓄水池施工难度极大,并且在隧道侧面开挖大体量空间可能会引起围岩失稳破坏。此外该技术无法保证长期运行的持续性,输水管一旦开始送水,储水池内的高温地下水将会很快流尽。更重要的是,该技术无法治理隧道中部的高温热害。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种隧道热害和冻害治理系统,以解决上述现有技术存在的问题,完成对隧道洞口和中部的温度调整,提供长期运行稳定性,且保证围岩安全情况下,降低成本。

2、为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

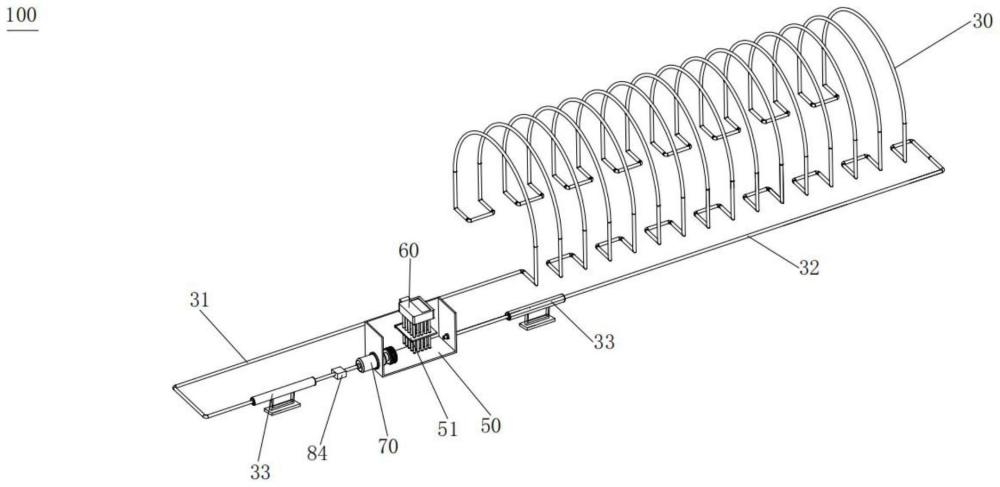

3、本发明提供一种隧道热害和冻害治理系统,包括防水板、隔热层、换热管、储水箱、加热设备和水泵;所述防水板用于固定设置在隧道混凝土衬砌内壁上,所述隔热层用于固定设置在所述防水板远离隧道混凝土衬砌内壁的一侧,所述换热管铺设在所述防水板和所述隔热层之间,且位于隧道两端之间均具有所述换热管;所述储水箱用于设置在隧道外,所述加热设备的加热端用于设置在所述储水箱内,所述储水箱内盛放有换热介质,所述水泵的进水口与所述储水箱连接并连通,且所述水泵的出水口用于与所述换热管的一端连接并连通,所述换热管的另一端用于与所述储水箱连通。

4、优选的,还包括第一温度传感器和控制器,所述第一温度传感器用于固定设置在隧道口处,所述控制器与所述第一温度传感器及所述水泵均通信连接。

5、优选的,还包括第二温度传感器,所述第二温度传感器用于设置在隧道混凝土衬砌中部外侧,所述第二温度传感器与所述加热设备及所述水泵均与所述控制器通信连接。

6、优选的,还包括第三温度传感器,所述第三温度传感器用于设置在所述隔热层远离所述防水板一侧的中部,所述第三温度传感器及所述水泵均与所述控制器通信连接。

7、优选的,所述换热管的一端通过第一导水管与所述水泵的出水口连通,且所述换热管的另一端通过第二导水管与所述储水箱连通。

8、优选的,所述水泵的出水口与所述第一导水管之间以及所述第二导水管与所述储水箱之间均通过一个固定套筒能够拆卸地连接并连通。

9、优选的,所述防水板及所述隔热层之间形成拱形间隙,所述拱形间隙的底部两端均向相互靠近的方向延伸,所述导热管位于所述拱形间隙内。

10、优选的,位于隧道外侧的所述第一导水管、所述第二导水管、所述换热管的两端以及所述储水箱外侧均能够拆卸地设置有保温防护。

11、优选的,所述加热设备具有多个加热棒,各所述加热棒构成所述加热设备的加热端。

12、本发明相对于现有技术取得了以下技术效果:

13、本发明提供的隧道热害和冻害治理系统,当隧道口处温度低于隧道中部温度时,通过换热管内换热介质的换热效果,并通过水泵启动使换热管内的换热介质循环,实现将隧道中部高温段的地热能应用于隧道口的防冻除冰;当长时间运行后,会引起隧道中部高温段周围岩土层温度降低,导致吸取的地热能减少,从而造成换热管内水温不够,最终影响隧道口的加热效果,因此可通过启动加热设备对储水箱内的换热介质进行加热,并利用水泵将其在换热管内循环,以补充隧道口的热量需求,从而提供长期稳定运行;此种方式不但能够减少隧道口的冻害,还能够随着换热介质的流通而将隧道中部的高温段热量带走,缓解隧道中部的高温热害,最终使得隧道延伸方向上温度更均匀一致,降低温度过高或过低对隧道带来的危害;且隔热层的设置能够有效隔绝隧道内通车活塞风、自然通风等因素的影响,且隔热层还具有保温功能,能够提高隧道内的保温效果,保证隧道内以及隧道混凝土衬砌内侧不会发生结冰、冻胀开裂的现象,方便进行施工阶段或贯通后运营阶段的使用;其相比与隧道内修建大体量蓄水池而言,在混凝土衬砌中埋管的技术属于能源地下结构常见的工艺,应用难度相对较小,国内外已经有许多能源地下结构混凝土衬砌埋管工程实例,因此本发明施工难度小,设备购置成本低,能够确保围岩的安全。

14、进一步的,在隧道口设置的第一温度传感器能够监测隧道口处的温度值,当其温度低于0℃时,此时需要给隧道口防寒,控制器通过接收的第一温度传感器的温度值对水泵发送指令,从而使水泵带动换热管内的换热介质进行循环流通,将隧道中部的热量通过换热介质传至隧道口,实现隧道口的加热效果。

15、进一步的,第二温度传感器用于监测隧道中部隧道混凝土衬砌外侧围岩的温度,由于热量具有一部分无效散失,因此,随着换热介质的不断循环,其热量是逐渐降低的,当隧道混凝土衬砌中部的温度偏低时,此时说明其围岩温度交底,需要从其他位置进行补给热量。因此,为了保证隧道口的防寒效果,在隧道混凝土衬砌周围的围岩回温之前,需要控制器控制加热设备给循环介质加热。此时第二温度传感器将监测的温度值传送至控制器,随后控制器启动加热设备将储水箱内的换热介质进行升温,提高换热介质的温度,然后水泵将储水箱内的高温换热介质抽取并在换热管内循环流通,让其在防水板和隔热层之间的夹层内继续换热,实现对隧道内部和端部的温度调整。

16、进一步的,若在夏季等非寒冷季节,水泵可处于关闭状态,当用于监测隔热层内侧温度的第三温度传感器监测的该处的空气温度值高于28℃时,此时需要控制器开启水泵运行来消除隧道中部高温段的热害,即第三温度传感器监测的温度值传输至控制器,随后控制器启动水泵带动换热介质进行循环流动,利用循环的流通实现隧道高温段温度的冷却降温。

17、进一步的,采用第一导水管和第二导水管实现换热管端部的连接,既能够一定程度降低换热管的成本,也能够方便换热管端部与其他设备连接布置的灵活性。

18、进一步的,采用固定套筒实现第一导水管和第二导水管端部与对应的设备的连接,其能够保证水泵出水口与第一导水管以及储水箱和第二导水管的稳定连接,从而避免连接处断开。

19、进一步的,在防水板和隔热层之间形成的拱形间隙,且底部两端还向各自靠近的方向延伸,从而使换热管的换热既能够覆盖隧道的周向侧壁,还可以覆盖部分隧道的底部两侧,以确保隧道内温度一致性。

20、进一步的,在冬季需要给隧道口加热保暖时,通过以上设置实现,此时设置的保温防护能够降低热量损失;当其在夏季需要降温需要时,可通过拆除保温防护,使其更利于换热介质的散热需要。

21、进一步的,采用多个加热棒实现对储水箱内换热介质的加热,其结构简单,部件常见易获取,方便加工制作。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!