一种调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法

1.本发明涉及改善泵装置导叶体出口偏流的技术领域,尤其涉及一种调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法。

背景技术:

2.贯流泵装置因其特低扬程(扬程低于4m),大流量的特点被广泛的应用于平原地区的贯流泵站中。贯流泵装置的水力效率决定了贯流泵站的运行效率。贯流泵装置一般由进水流道、叶轮、导叶体和出水流道四个过流部件组成,水流经过叶轮旋转做功获得能量,水流流出叶轮后会具有很大的速度环量,导叶体对叶轮出口水流所具有的速度环量进行回收并使水流平稳的进入出水流道,但实际贯流泵装置在不同运行流量工况时导叶体对叶轮出口水流的速度环量的回收效果存在明显差异性。目前,相关学者通过cfd(computational fluiddynamics)数值模拟技术及工程技术人员通过实际泵站运行出水流道出口流态的观察,水流流出导叶体时各导叶槽出口的流量分配不均加之导叶体回收速度环量的效果有限,导叶体出口水流具有的剩余速度环量使得水流在出水流道中会偏向一侧从而形成偏流,导致出水流道的出口流态紊乱且出口流速分布不均匀,出水流道的水力损失增加,降低贯流泵装置的水力效率,增加贯流泵装置的能耗。针对导叶体出口流量分配不均的情况,经文献资料查询,现有的技术为采用导叶形式的导流板,将导流板放置在导叶体出口面,导流板的尾缘与出水流道隔墩前缘相连,达到有效控制水流偏流的目的,但这种通过人为增加导流板的措施改善偏流,需额外增加导流板的加工制造安装费用,且让原有的导叶体出口结构复杂化,不利于在实际泵站施工中使用,其次未从根本解决导叶体出口流量分配不均的源头问题。为了有效地解决上述问题,本发明专利提供了一种调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法,在回收叶轮出口水流速度环量的同时对导叶体出口的各导叶槽的水流流量进行分配调控,减小导叶体出口水流偏流诱导出水流道内部螺旋流的不良流态及增加出水流道水力损失的不利影响,且无需增加额外偏流的调控装置及泵站工程的施工量。

技术实现要素:

3.本部分的目的在于概述本发明的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本技术的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。

4.鉴于上述现有调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法存在的问题,提出了本发明。

5.因此,本发明目的是提供一种调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法。

6.为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法,包括,

7.基于贯流泵装置的cfd软件的数值模拟结果,获得贯流泵装置在不同流量工况下的导叶体各导叶槽出口流量;

8.根据贯流泵装置在不同流量工况下导叶体各导叶槽出口流量分配比的平均值,将导叶片向导叶槽出口流量大的一侧偏移;

9.将改造后导叶体放入贯流泵装置,采用cfd软件对贯流泵装置进行三维数值模拟。

10.作为本发明所述调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法的一种优选方案,其中:对贯流泵装置的进水流道、叶轮、导叶体和出水流道共4个过流部件构建三维模型,基于n-s方程和rng k-ε湍流模型,采用cfd软件对贯流泵装置进行三维数值模拟。

11.作为本发明所述调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法的一种优选方案,其中:对不同流量工况下的工况进行选择,选择三个特征工况,小流量工况0.8q

bep

,设计流量工况1.0q

bep

和大流量工况1.2q

bep

,其中:q

bep

为设计流量工况。

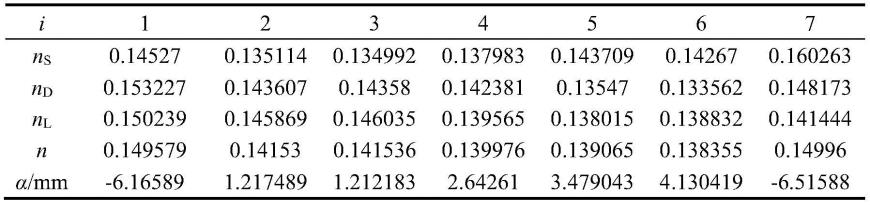

12.作为本发明所述调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法的一种优选方案,其中:计算出3个流量工况下导叶体各导叶槽出口流量分配比和导叶体出口剩余速度环量均值,流量分配比为各导叶槽出口流量与导叶体出口流量的比值n,在求解每个导叶槽出口流量分配比的平均值ni。

[0013][0014]

式1中:i表示第i个导叶槽,1≤i≤b且i为整数,b为导叶片数量,i为整数;n

li

表示大流量工况时第i个导叶槽出口的流量分配比;n

di

表示设计流量工况时第i个导叶槽出口的流量分配比;n

si

表示小流量工况时第i个导叶槽出口的流量分配比。

[0015]

作为本发明所述调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法的一种优选方案,其中:建立如下数学模型确立偏移弧长α:

[0016][0017]

其中,αi为偏移弧长;b为导叶片数;ni为每个导叶槽出口流量分配比的平均值;d为导叶体的出口直径;π为常数,取值3.1415926,并判断偏移弧长α的数值正负。

[0018]

作为本发明所述调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法的一种优选方案,其中:以贯流泵装置的各物理量残差收敛精度均低于1.0

×

10-5

为收敛依据,依据贯流泵装置三维数值模拟获得3个流量工况下贯流泵装置各导叶槽出口的流量并计算导叶体各导叶槽出口的流量分配比的平均值和导叶体出口剩余速度环量的平均值。

[0019]

作为本发明所述调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法的一种优选方案,其中:计算导叶体出口的剩余速度环量,判定出口剩余速度环量的变化。

[0020]

作为本发明所述调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法的一种优选方案,其中:对导叶体的进口侧区域开设通孔。

[0021]

本发明的有益效果:基于本发明方法对贯流泵装置导叶体进行优化设计从而实现对导叶体出口水流的空间分布和周向速度的调控从而改善出水流道内部偏流的流态,为贯流泵装置导叶体的优化设计提供了一种新的技术参考,有效地减少了贯流泵装置出水流道内部出现偏流等不良流态的概率,确保贯流泵装置高效运行。本发明适用性较强,且运用方便,便于实施。本发明适用性较强,且运用方便,便于实施。

具体实施方式

[0022]

为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。

[0023]

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。

[0024]

其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。

[0025]

实施例1

[0026]

本发明公开了一种调控出口偏流的贯流泵装置导叶体设计方法,基于贯流泵装置的cfd(computational fluid dynamics)软件的数值模拟结果,获得贯流泵装置在3个流量工况(小流量工况0.8qbep,设计流量工况1.0qbep和大流量工况1.2qbep,其中:qbep为设计流量工况)下导叶体各导叶槽出口流量,分布计算出3个流量工况下导叶体各导叶槽流量占导叶体出口流量的分配占比,再计算3个流量工况下各导叶槽出口流量的分配占比的平均值,根据导叶体各导叶槽出口流量的分配占比平均值将导叶片向导叶槽出口流量大的一侧偏移,再将导叶体各导叶片的进口侧区域打通孔,通孔所在进口侧区域为导叶片高度l 的1/3~1/2,通孔设置为3~4排,每排通孔数为3~5个,具体的通孔排数和每排通孔数量应依据导叶片的尺寸确定。采用cfd(computational fluid dynamics) 软件对采用偏移导叶片及设置通孔的导叶体的贯流泵装置进行三维数值模拟,获取导叶体各导叶槽的出口流量,并计算导叶体出口的剩余速度环量,以此判定采用本发明方法设计的导叶体相比原导叶体的出口剩余速度环量有所减小,且各导叶槽的出口流量分配比极差小于1%。

[0027]

该发明的技术方案包括以下3个步骤:

[0028]

对贯流泵装置的进水流道、叶轮、导叶体和出水流道共4个过流部件构建三维模型,基于n-s方程(navier-stokes equations)和rng k-ε湍流模型(或者 sst k-ω湍流模型),采用cfd(computational fluid dynamics)软件对贯流泵装置进行三维数值模拟,以贯流泵装置的各物理量残差收敛精度均低于1.0

×

10-5 为收敛依据,获得贯流泵装置3个特征工况(小流量工况0.8qbep,设计流量工况 1.0qbep和大流量工况1.2qbep,其中:qbep为设计流量工况)下导叶体各导叶槽出口对应的流量,分别计算出3个流量工况下导叶体各导叶槽出口流量分配比和导叶体出口剩余速度环量均值,流量分配比为各导叶槽出口流量与导叶体出口流量的比值n,在求解每个导叶槽出口流量分配比的平均值ni。

[0029][0030]

式1中:i表示第i个导叶槽,1≤i≤b且i为整数,b为导叶片数量,i为整数;n

li

表示大流量工况时第i个导叶槽出口的流量分配比;n

di

表示设计流量工况时第i个导叶槽出口的流量分配比;n

si

表示小流量工况时第i个导叶槽出口的流量分配比。

[0031]

根据贯流泵装置在3个流量工况下导叶体各导叶槽出口流量分配比的平均值,将导叶片向导叶槽出口流量大的一侧偏移。偏移弧长α根据式2确定,确定偏移弧长α后将导叶片按照偏移弧长进行偏移。偏移弧长α为正,说明偏移使该导叶槽过流体积增大;偏移弧长α

为负,说明偏移使该导叶槽过流体积减小。在导叶片进口侧长度1/3l~1/2l以下区域设置通孔(l为导叶体的高度),通孔设置为3~4排,每排通孔数为3~5个,每个通孔直径为0.05d(d为导叶体进口直径),相邻通孔的水平间距为0.05d~0.1d,垂直间距为0.05l~0.15l。

[0032][0033]

式2中:αi为偏移弧长;b为导叶片数;ni为每个导叶槽出口流量分配比的平均值;d为导叶体的出口直径;π为常数,取值3.1415926。

[0034]

将改造后导叶体放入贯流泵装置,采用cfd(computational fluid dynamics) 软件对贯流泵装置进行三维数值模拟,以贯流泵装置的各物理量残差收敛精度均低于1.0

×

10-5为收敛依据,依据贯流泵装置三维数值模拟获得3个流量工况下贯流泵装置各导叶槽出口的流量并计算导叶体各导叶槽出口的流量分配比的平均值和导叶体出口剩余速度环量的平均值,对比3个流量工况时贯流泵装置导叶体各导叶槽出口的流量分配比和导叶体出口剩余速度环量,以贯流泵装置导叶体各导叶槽出口的流量分配比的极差小于1%和导叶体出口平均速度环量降低为验证依据。

[0035]

某贯流泵装置包括竖井式进水流道、叶轮、导叶体和直管式出水流道4个过流部件。叶轮名义直径为0.3m,叶轮的叶片数为4,轮毂比为0.483,叶顶间隙均值为0.2mm,导叶体的叶片数为7,额定转速为1433r/min,设计流量工况 (q

bep

=338l/s)。采用ug(unigraphics nx)软件对竖井式进水流道和直管式出水流道进行三维建模,采用ansys turbogrid软件对叶轮和导叶体建立三维模型。采用icem cfd软件对贯流泵装置各过流部件进行网格划分。采用cfd 软件对贯流泵装置进行数值模拟。参数设置:进口边界条件采用流量进口,设置于进水流道的进口位置。出口边界条件取出水流道出口为出水断面,默认为自由出流,采用压力出口。壁面条件设置:rng k-ε湍流模型不适用于壁面边界层内的流动,所以对计算区域的壁面需进行处理,采用无滑移的壁面以保证数值模拟的精度。各过流部件的交界面采用none,定常计算叶轮两侧交界面采用 stage。贯流泵装置的各物理量的残差收敛精度均低于1.0

×

10-5

。通过对原始方案贯流泵装置进行数值模拟,得出初始方案的导叶体各个叶槽出口流量分配比平均值以及导叶体出口剩余速度环量。

[0036][0037]

表1原导叶体各叶槽流量分配比及偏转弧长

[0038][0039]

表2优化设计的导叶体各叶槽流量分配比

[0040]

经过cfd数值数值模拟得出三个特征工况下原导叶各个导叶槽的流量分配比并通过式1计算出各导叶槽出口流量分配比的均值,从而通过式2得出偏转弧长α如表1所示。依

据本发明的技术方案可知在导叶片进口侧长度71.75mm 以下区域设置通孔,通孔设置为3排,每排通孔数为3个,每个通孔直径为 7.5mm,相邻通孔的水平间距为20mm,相邻通孔的垂直间距为20mm。上述的贯流泵装置加入优化的导叶体后,导叶体出口水流更加均匀,贯流泵装置导叶体出口水流剩余速度环量较未优化前降低了50.2%,导叶体各导叶槽出口的流量分配比的极差均小于1%(表2),出水流道的偏流现象不明显。本发明可以使贯流泵装置的出水流道水力性能得到提升,确保贯流泵装置能够安全稳定运行。

[0041]

重要的是,应注意,在多个不同示例性实施方案中示出的本技术的构造和布置仅是例示性的。尽管在此公开内容中仅详细描述了几个实施方案,但参阅此公开内容的人员应容易理解,在实质上不偏离该申请中所描述的主题的新颖教导和优点的前提下,许多改型是可能的(例如,各种元件的尺寸、尺度、结构、形状和比例、以及参数值(例如,温度、压力等)、安装布置、材料的使用、颜色、定向的变化等)。例如,示出为整体成形的元件可以由多个部分或元件构成,元件的位置可被倒置或以其它方式改变,并且分立元件的性质或数目或位置可被更改或改变。因此,所有这样的改型旨在被包含在本发明的范围内。可以根据替代的实施方案改变或重新排序任何过程或方法步骤的次序或顺序。在权利要求中,任何“装置加功能”的条款都旨在覆盖在本文中所描述的执行所述功能的结构,且不仅是结构等同而且还是等同结构。在不背离本发明的范围的前提下,可以在示例性实施方案的设计、运行状况和布置中做出其他替换、改型、改变和省略。因此,本发明不限制于特定的实施方案,而是扩展至仍落在所附的权利要求书的范围内的多种改型。

[0042]

此外,为了提供示例性实施方案的简练描述,可以不描述实际实施方案的所有特征(即,与当前考虑的执行本发明的最佳模式不相关的那些特征,或于实现本发明不相关的那些特征)。

[0043]

应理解的是,在任何实际实施方式的开发过程中,如在任何工程或设计项目中,可做出大量的具体实施方式决定。这样的开发努力可能是复杂的且耗时的,但对于那些得益于此公开内容的普通技术人员来说,不需要过多实验,所述开发努力将是一个设计、制造和生产的常规工作。

[0044]

应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1