一种盒型真空发生器的制作方法

1.本技术涉及真空发生器技术领域,尤其是涉及一种盒型真空发生器。

背景技术:

2.真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便。

3.相关技术中,真空发生器包括壳体,壳体的设有通气管道,通气管道包括进气口、负压腔和排气口,从进气口进入,利用喷管高速喷射压缩空气,在喷管出口形成射流,产生卷吸流动,在卷吸作用下,使得负压腔周围的空气不断地被抽吸走,使负压腔内的压力降至大气压以下,形成一定真空度然后压缩气体从排气口排出。

4.在上述相关技术中,当真空发生器排出高强压气体时气压产生较强的音躁,当工作人员长时间受到噪音干扰后对耳部神经造成一定损伤,不利于实际使用。

技术实现要素:

5.本技术的目的是提供一种盒型真空发生器,解决上述相关技术中真空发生器的噪音过大的情况。

6.本技术提供的一种盒型真空发生器采用如下的技术方案:

7.一种盒型真空发生器,包括上壳体和下壳体,所述上壳体的侧面设有第一卡接件和第二卡接件,所述上壳体的内部设有t形三通的通气管道,所述通气管道设有靠近第一卡接件的进气口、靠近第二卡接件的负压口和第一排气口,所述上壳体的侧面设有供压缩空气排出的第二排气口,所述第一排气口的侧面盖设有球形的排气罩,所述排气罩的外表面设有均匀分布的若干排气孔,所述第一排气口靠外的端面为排气腔,所述排气腔的内表面设有吸音垫。

8.通过采用上述技术方案,在第一排气口的侧面设置有球形的排气罩,且排气罩的外表面设置有均匀分布的若干排气孔,排气罩上均匀分布的排气孔将压缩气体均匀的分流,降低压缩空气对下壳体内部的冲击,排气口靠外的侧面设有排气腔,同时在排气腔的内表面设置有用于吸收噪音的吸音垫,压缩空气从第一排气口喷出时产生的噪音,通过吸音垫将噪音吸收,提高真空发生器的降噪性能。

9.可选的,所述排气罩内部设有用于吸收噪音的第一吸音棉。

10.通过采用上述技术方案,在排气罩的内部设置有第一吸音棉,通过第一吸音棉和吸音垫双重吸音降噪,进一步降低压缩空气从第一排气口排出时产生的噪音,进一步增强真空发生器整体的吸音降噪能力。

11.可选的,所述上壳体靠近第二排气口处设有防护壳,所述防护壳靠近上壳体的侧面设有第二吸音棉,所述防护壳的外表面设有均匀分布的若干通气孔。

12.通过采用上述技术方案,压缩气体从第一排气口排出后进入排气腔,经过吸音垫

和第一吸音棉的降噪吸音之后,压缩气体从第二排气口排出到真空发生器外部,然后再次经过第二吸音棉降噪,降低噪音对工作人员的影响,减少噪音的分贝,提高真空发生器的吸音降噪性能。

13.可选的,所述防护壳的侧面设有若干卡块,所述上壳体的上表面设有供卡块插入的卡孔。

14.通过采用上述技术方案,在防护壳的侧面设置有若干卡块,上壳体的上表面设有供卡块插入的卡孔。若干卡块与卡孔的配合设计,有利于防护壳与上壳体的安装或者拆卸,节省相应的拼装时间,提高防护壳的组装效率。

15.可选的,若干所述卡块在防护壳靠近上壳体的侧面均匀分布。

16.通过采用上述技术方案,均匀分布的若干卡块与卡孔的配合,防止真空发生器在工作时,防护壳与上壳体分离,提高防护壳与上壳体安装的稳定性。

17.可选的,所述第一卡接件和第二卡接件的外表面上均设有若干凸块,所述上壳体和下壳体的内部设有供凸块插入并滑动的l形滑槽。

18.通过采用上述技术方案,第一卡接块和第二卡接块的外表面上均设置有绕轴线均匀分布的若干凸块,凸块与l形滑槽的卡接配合,便于第一卡接块和进气管之间、第二卡接块和负压管之间的安装,提高第一卡接块和第二卡接块的安装效率。

19.可选的,所述第一卡接件靠近上壳体的侧面设有第一密封垫,所述第二卡接件靠近上壳体的侧面设有第二密封垫。

20.通过采用上述技术方案,第一卡接件靠近外壳的侧面设置有第一密封垫,第二卡接件靠近外壳的侧面设置有第二密封垫。在第一卡接件和第二卡接件安装完成后,第一密封垫的两侧面与第一卡接件和上壳体抵触,第二密封垫的两侧面与第二卡接件和上壳体抵触;在真空发生器工作过程中,第一密封垫和第二密封垫增强内部通气管道安装的稳定性。

21.可选的,所述第一密封垫和第二密封垫的直径沿靠近上壳体或下壳体的方向递减。

22.通过采用上述技术方案,第一密封垫和第二密封垫的直径沿靠近上壳体或下壳体的方向递减,更好的填充第一卡接件、第二卡接件和上壳体的安装间隙,进一步增强真空发生器工作时,内部通气管道的稳定性。

23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

24.1.通过排气罩、吸音垫和第一吸音棉的设置,第一吸音棉和吸音垫双重吸音降噪,降低压缩空气从第一排气口排出时产生的噪音,进一步增强真空发生器整体的吸音降噪能力。

25.2.通过防护壳底侧第二吸音棉的设置,压缩气体从第二排气口排出到真空发生器外部,然后再次经过第二吸音棉降噪,降低噪音对工作人员的影响,减少噪音的分贝,提高真空发生器的吸音降噪性能。

附图说明

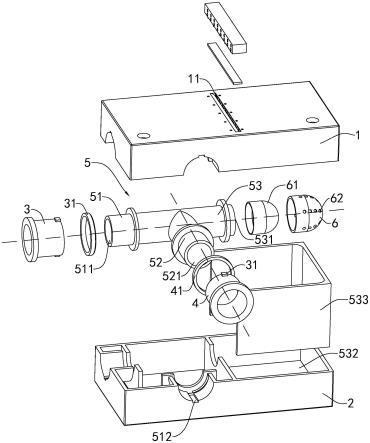

26.图1是本技术实施例的整体结构示意图;

27.图2是本技术实施例的爆炸结构示意图;

28.图3是本技术实施例体现防护壳结构的爆炸结构示意图;

29.图4是本技术实施例的剖视结构示意图;

30.图5是图4中a部分的放大示意图。

31.图中,1、上壳体;11、第二排气口;12、卡孔;2、下壳体;3、第一卡接件;31、第一密封垫;32、凸块;4、第二卡接件;41、第二密封垫;5、通气管道;51、进气管;511、进气口;512、滑槽;52、负压管;521、负压口;53、排气管;531、第一排气口;532、排气腔;533、吸音垫;6、排气罩;61、第一吸音棉;62、排气孔;7、防护壳;71、通气孔;72、第二吸音棉;73、卡块。

具体实施方式

32.以下结合全部附图,对本技术作进一步详细说明。

33.实施例:

34.参照图1,一种盒型真空发生器,包括上壳体1和下壳体2,上壳体1的侧面设置有第一卡接件3和第二卡接件4。

35.参照图2,上壳体1和下壳体2的之间设有t形三通的通气管道5,通气管道5包括进气管51、负压管52和排气管53,进气管51与排气管53同轴设置,进气管51的端部设置有靠近第一卡接件3的进气口511,负压管52的端部开设有靠近第二卡接件4的负压口521,第一卡接件3与喷管连接,负压口521通过第二卡接件4与真空吸嘴连接,排气管53的端面设有第一排气口531,第一排气口531的外侧为排气腔532,上壳体1的上表面设置有供压缩空气排出的第二排气口11。

36.参照图2,第一排气口531的侧面设置有球形的排气罩6,排气罩6与排气管53的端部过盈配合,排气罩6的内部设有第一吸音棉61,排气罩6的外表面设置有绕球心均匀分布的排气孔62,排气腔532的内侧面均匀设置有吸音垫533。当压缩气体从第一排气口531排出时,排气罩6上均匀设置的排气孔62将气体均匀分散,然后吸音垫533将产生的噪音吸收。

37.参照图3,上壳体1靠近第二排气口11处设置有防护壳7,防护壳7上设有均匀分布的若干通气孔71,防护壳7靠近上壳体1的侧面设置有第二吸音棉72,进一步降低压缩空气排出时的噪音,增强真空发生器的防噪性能。

38.参照图3,防护壳7靠近上壳体1的侧面设置有若干卡块73,上壳体1上设置有供卡块73插接的卡孔12,有利于防护壳7与上壳体1的拆卸与安装。若干卡块73在防护壳7靠近上壳体1的侧面均匀分布,通过与卡孔12的配合,防止真空发生器在工作时,防护壳7与上壳体1分离,提高防护壳7与上壳体1安装的稳定性。

39.参照图2、图4,第一卡接件3和第二卡接件4的外表面均相对设置有两个凸块32,上壳体1和下壳体2的内部设置有供凸块32插入且滑动的l型滑槽512,在第一卡接件3和第二卡接件4安装时,凸块32先沿l型滑槽512的轴线方向移动,凸块32与l型滑槽512的弯折处抵触后,再沿滑槽512且绕轴线方向移动,便于第一卡接件3和第二卡接件4的安装,提高第一卡接块和第二卡接块的安装效率。

40.参照图2,第一卡接件3靠近上壳体1的侧面设有第一密封垫31,第二卡接件4靠近上壳体1的侧面设有第二密封垫41,在第一卡接件3和第二卡接件4安装完成后,第一密封垫31的两侧面与第一卡接件3和下壳体2抵触,第二密封垫41的两侧面与第二卡接件4和上壳体1抵触。通过第一密封垫31和第二密封垫41的设置,提高真空发生器工作运行时,第一卡接件3和第二卡接件4与上壳体1连接的稳定性。

41.参照图2、图5,第一密封垫31和第二密封垫41的直径均沿靠近上壳体1或下壳体2的方向递减,有利于更好的填充第一卡接件3、第二卡接件4与上壳体1或下壳体2的安装间隙,进一步提高真空发生器在工作时的稳定性。

42.本技术实施例的实施原理为:

43.进气口511通过第一卡接件3与喷管连接,负压口521通过第二卡接件4与真空吸嘴连接,通过喷管将压缩空气朝向排气口方向喷射并形成喷射气流,使得负压口521产生负压并产生真空。通过排气罩6、吸音垫533和第一吸音棉61的设置,第一吸音棉61和吸音垫533双重吸音降噪,降低压缩空气从第一排气口531排出时产生的噪音,进一步增强真空发生器整体的吸音降噪能力;通过防护壳7底侧第二吸音棉72的设置,压缩气体从第二排气口11排出到真空发生器外部,然后再次经过第二吸音棉72降噪,降低噪音对工作人员的影响,减少噪音的分贝,提高真空发生器的吸音降噪性能。

44.本具体实施方式的实施例均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,其中相同的零部件用相同的附图标记表示。故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1