增压式内燃机的制作方法

本发明属于增压式内燃机。增压器运行的作用是根据内燃机的功率要求,有效地向内燃机供应可变量的空气。

背景技术:

1、当严格控制空气燃料比时,内燃机的效率通常更高,污染更少。非增压自然吸气式内燃机中的空气受发动机气缸在大气压力下可容纳空气量的限制。采用增压器和鼓风机提高进入发动机的空气流量,使发动机能够产生比自然吸气发动机更大的功率,实现发动机控制。已经开发出了现有技术装置,这些装置可从增压器提供可变空气流量,包括用于驱动增压器的变速传动装置、用于驱动增压器的电动机、用于限制进入增压器的空气流量的节流进气系统、用于将已经压缩的过量空气释放回增压器大气进气口的排放旁通阀。这些现有技术装置并未提供效率、可靠性和成本效益的最佳组合。为内燃机提供空气的现有技术增压器包括以下几种。

2、p.h roots在第30157号美国专利中公开了一种旋转式鼓风机,其具有置于外壳腔室内的两个转子。每个转子上固定有齿轮,既用于时间传动,也用于动力传输。齿轮传动装置运行时可使每个转子同时旋转,将空气从进气口移动至出气口。转子具有啮合凸角,凸角沿相反方向旋转,迫使气团通过出气口,防止空气流回进气口。转子的转速在很大程度上决定了鼓风机排出的空气的容积。由于缺乏内部压缩和高效的部分增压控制,罗茨鼓风机的热效率较低。在增压压力较高的情况下,这种影响变得更加明显。1930年的宾利汽车就采用了罗茨鼓风机。

3、h b.wagenius在第3088658号美国专利中公开了一种正排量空气压缩机,其具有容纳凸形转子和凹形转子的外壳。外壳包括低气压进气口,在凸形转子和角度可调阀门之间的壁上有槽或开口。阀门为可旋转的圆柱形构件,可按顺序关闭开口,使空气先膨胀后压缩,然后空气通过空气高压口逸出。阀门旋转改变了通过压缩机的空气量。

4、l.b schibbye在第3108740号美国专利中公开了一种空气压缩机,其具有阀门结构,用于改变压缩机的容量,以产生介于最小部分容量和最大容量之间的压缩空气。该压缩机具有低压端壁,端壁有进气口,可使空气流向置于外壳中的凸形转子和凹形转子。置于端壁附近的旋转滑阀可绕其中一个转子的轴线同心移动,以调节通过进气口流向转子的空气的容积,从而控制压缩机在其产生的空气的全容量和部分容量之间运行。

5、d.n.shaw在第4667646号美国专利中公开了一种内燃机,其与正排量装置结合使用,该正排量装置经操作可向发动机进气歧管输入助燃空气,从而在没有节流阀的情况下控制发动机功率的变化。由发动机操作人员所需的最终功率输出要求决定进入该装置的空气量。该装置具有单个滑阀,用于在预定的最小和最大进气量之间改变其进气容积,从而发动机总功率输出控制功能由该装置的膨胀和压缩系统完成。该系统取代了先前由进气节流阀与带闸门和旁通阀的增压器组合完成的所有功能。螺旋螺杆机形式的装置需要在增压器的压缩侧和进气侧均设置低吹风孔。r.a.ingalls在第4673344号美国专利中公开了一种螺旋螺杆机的示例,其转子剖面具有最小吹风孔。

6、j.oscarsson在第4802457号美国专利中公开了一种与增压器连接的内燃机。增压器的进气口上具有空气容量调节器,用于调节发动机的功率输出。空气调节器是一个滑阀,设置该滑阀的作用是通过操作油门踏板,使空气调节器进行相对于转子的轴向运动,从而改变通向转子的空气通路的大小。滑阀相对于进气通路和螺旋螺杆转子的位置可控制导向发动机的空气量,从而控制发动机的功率输出。

7、k.rienas在国际专利申请公开wo 2013/152112中公开了一种旋转式鼓风机,其具有两个进气接头,可改变进气口的几何形状,从而根据内燃机的要求优化旋转式鼓风机产生的最大空气量。该鼓风机具有外壳,外壳具有容纳两个相同凸轮转子的内腔。固定至外壳的进气板具有可旋转地支撑转子的轴承,以及可使空气流向转子的开口。包括正时齿轮的动力传输装置将发动机与转子可驱动连接,使转子响应发动机转速而旋转。进气板内侧具有弧形凹进部,该弧形凹进部面向转子,可容纳空气接头。进气板外侧的扇形齿轮通过在进气板中的弧形槽中延伸的销钉与空气接头连接。执行器与其中一个扇形齿轮可驱动连接,该执行器经操作可使空气接头等速反向旋转。空气接头的移动可改变空气开口的几何形状,从而优化停留时间,使正在旋转的相同转子吸入鼓风机的空气量达到最高容积充填量。执行器通过与发动机控制单元相关联的控制装置来实现,执行器根据发动机的空气量要求移动空气接头,以调节鼓风机产生的空气量。

8、c.n.hansen和p.c.cross在第9797299号美国专利中公开了一种内燃机,其与可变排量增压器结合使用,经操作可根据发动机的功率要求向发动机供应可变量的空气,空气量选择性地从低于大气压力到高于大气压力不等。增压器具有置于外壳内的凸形转子和凹形转子,外壳具有进气口、空气旁通开口和空气旁通通路,用于将旁通空气导向增压器的进气口。可移动地安装在增压器上的往复装置组件经操作可改变其在空气旁通通路中的位置,将未压缩的旁通空气导向增压器的进气口。通过控制往复装置组件相对于空气旁通开口的位置,可改变流向发动机的空气流量,而无需使用节流阀或排放旁通阀,这些阀门会在增压阶段释放已压缩的空气。增压器首先吸入全部空气,然后捕获、压缩并仅输送发动机所需的那部分空气,以满足增压时发动机对所需功率的需求。剩余的空气部分不会被压缩,而是输送回增压器的大气进气口。因此,在增压阶段,驱动增压器所需的功率大大降低,提高了燃油经济性。

技术实现思路

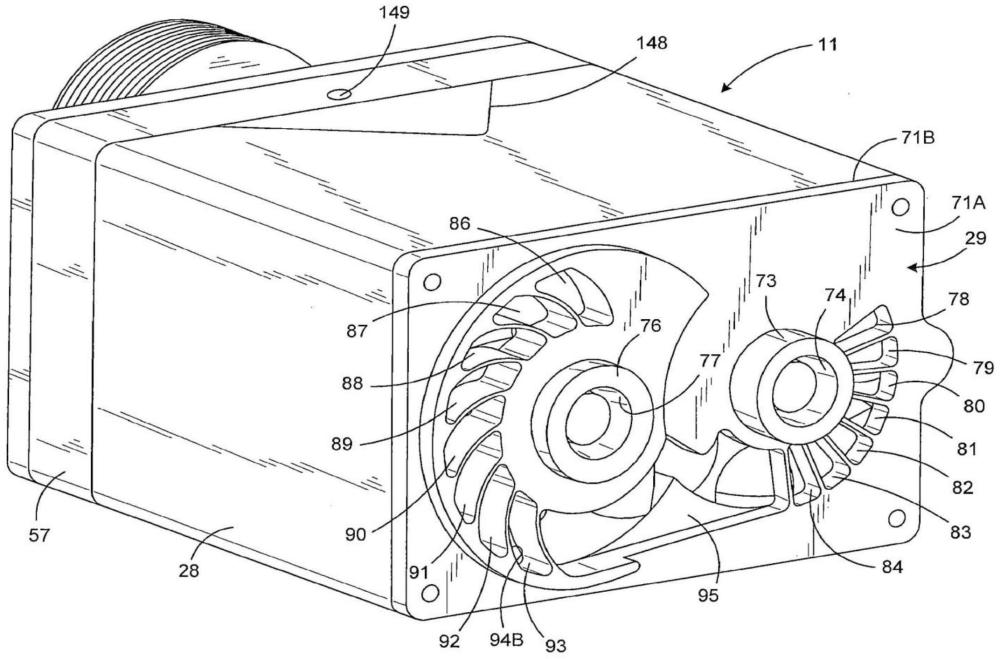

1、一种增压式内燃机,包括正排量增压器,所述增压器根据可变发动机载荷下对发动机功率输出的可变需求,提供对输送至内燃机的空气的高效瞬时控制。所述增压器具有空气控制装置,在所有增压发动机载荷条件下,最大限度地降低了驱动增压器所需的寄生功率,从而减少了发动机耗油量。在增压器空气控制装置的第二实施例中,在增压和非增压的所有发动机载荷条件下,驱动增压器所需的寄生功率均降至最低水平,进一步减少了发动机耗油量。本发明的增压器通过改变吸入增压器进气口的空气,改变输送至发动机的空气流量,而在发动机进气歧管压力改变期间,即从低于大气压力到高于大气压力期间,几乎没有节流损失。由于在任何给定时间内,仅发动机所需的空气量被吸入增压器,经过处理后再输送至发动机,因此操作增压器所需的功率降低。通过挡板控制吸入增压器的空气,在工作腔的所需内部容积下,挡板经定位可选择性地逐渐切断和截留进入增压器的空气流量。增压器具有进气口,进气口包括穿过进气端板的轴向空气通路。空气通路将凸形转子和凹形转子与挡板隔开。在空气控制装置的第一实施例中,挡板包括第一挡板和第二挡板,所述第一挡板用于控制穿过凸形空气端口的空气流量,所述第二挡板用于在增压操作条件下控制穿过凹形空气端口的空气流量。根据各自受控进气口所需的挡板行程范围以及转子槽的比例,第一挡板和第二挡板同步沿相反方向同时旋转。在旋转定时中,第一挡板与第二挡板同步,使两个挡板同时以协调的方式打开和关闭。凸形转子具有进气端和排气端。凸形转子进气端具有大体径向的通路,可以提供空气进入的通道,以减少进气阶段开始时在凸形转子、凹形转子和进气端构件之间产生的少量暂时截留真空,同时保持腔室隔离。在增压器空气控制装置的第二实施例中,与空气控制装置的第一实施例相比,挡板具有较大的控制范围,从而为增压器内部工作腔的较小容积提供较大的空气变化和空气控制。容积小和相关的空气小与发动机的工作条件相对应,并且在轻部分载荷功率要求期间,当发动机进气歧管中的压力低于增压器进气口的大气压力时,通常会产生节流寄生损失。在这种运行模式下,增压器可作为气动电动机,通过传动皮带或发动机与增压器之间的其他机械传动连接,将正轴功返回至发动机曲轴。空气控制装置的第二实施例由双构件第一挡板和第二挡板组成,双构件第一挡板用于控制穿过凸形空气端口的空气流量,第二挡板用于控制穿过凹形空气端口的空气流量。根据各自受控进气口所需的挡板行程范围以及转子槽的比例,第一挡板的第一构件和第二挡板同步沿相反方向同时旋转。在旋转定时中,第一挡板的第一构件与第二挡板同步,使两个挡板同时以协调的方式打开和关闭。在发动机运行条件下,需要由10%-50%的增压器排量提供空气时,第一挡板的第二构件随着第一挡板的第一构件一起移动。当发动机运行功率需要的空气量大于50%增压器排量提供的空气量时,第一挡板的第一构件旋转,第一挡板的第二构件则不移动,从而使第一构件中的气流窗口逐渐暴露出来,以增加通过选择50%-100%增压器排量提供的空气容量。凸形转子具有进气端和排气端。凸形转子进气端具有大体径向的通路,可以提供空气进入的通道,以减少进气阶段开始时在凸形转子、凹形转子和进气端板之间产生的少量暂时截留真空,同时保持腔室隔离。空气控制装置的两个实施例的增压式内燃机均采用了正排量增压器或鼓风机,其中包括一种向发动机供应与发动机可变功率要求相对应的可变量空气的方法。大气通过旋转转子吸入到增压器的进气腔中。进气腔中的第一路空气通过进气端构件中的一个或多个第一开口转移至与凸形转子相邻的转子腔。进气腔中的第二路空气通过与凹形转子相邻的进气端构件中的一个或多个第二开口转移。旋转的凸形转子和凹形转子同时将空气通过第一开口和第二开口移动至转子腔。挡板通过在所需的内部工作腔容积下切断和捕获空气,同时调节流经一个或多个第一开口的第一路空气量和流经一个或多个第二开口进入转子腔的第二路空气量。凸形转子和凹形转子响应发动机的运行速度,沿相反方向同时旋转,以根据发动机的可变功率要求,将调节量的空气移动至发动机。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!