一种带手旋释放的单向驱动线性致动器的制作方法

一种带手旋释放的单向驱动线性致动器

【技术领域】

[0001]

本实用新型涉及一种带手旋释放的单向驱动线性致动器,属于线性传动技术领域。

背景技术:

[0002]

线性致动器,也称电动推杆,广泛应用在家具、医疗设备、太阳能发电等等领域,其主要结构包括驱动电机、传动蜗杆、蜗轮、丝杆、螺母,工作原理是驱动电机驱动传动蜗杆转动,传动蜗杆与蜗轮啮合从而带动蜗轮转动,蜗轮转动带动丝杆转动,丝杆转动带动螺母轴向移动,螺母一般连接有内管,从而实现内管的伸缩移动。

[0003]

传统的线性致动器,伸出和缩回均由驱动电机带动,但是这种驱动方式,使得驱动电机反转带动内管缩回时,碰到异物不会停下,很容易造成物品损坏或人体损伤,特别对于好奇心较重的幼儿,喜欢用手触摸探索,很容易被夹伤,危险度高,安全性能低。所以也需要研发出这种防夹手的线性致动器,所以市面上也开始出现只能单向驱动的线性致动器,但是这类线性致动器通常结构较为复杂。

[0004]

另外,线性致动器上通常也会运用到手旋释放装置,该装置实质作用是在内管的端部和前拉头之间的一个手动离合装置,用于手动控制内管和前拉头之间的动力衔接,当手动断开前拉头和内管之间的动力连接时,用户可以手动驱动内管反转以使线性致动器回缩,这种手旋释放装置目前在线性致动器中也比较常见,但是通常常见于双向驱动的线性致动器上,对于单向驱动的线性致动器而言,则通常不带有这类手旋释放装置。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有技术的不足而提供一种带手旋释放的单向驱动线性致动器,使得线性致动器只具备单向推动,具有较好的安全性,同时还具备手旋释放功能。

[0006]

解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:

[0007]

一种带手旋释放的单向驱动线性致动器,包括驱动电机、传动组件、转动丝杆和传动螺母、内管、外管、前拉头和手旋释放装置,所述驱动电机通过传动组件驱动转动丝杆转动,转动丝杆转动带动传动螺母沿转动丝杆轴向移动,传动螺母带动所述内管相对于外管移动,所述手旋释放装置设置在前拉头和内管之间,且用于连接和断开所述内管和前拉头之间的扭矩传递,所述传动螺母上设有连接套和第一导向环,所述连接套、第一导向环均与传动螺母在轴向方向上相对固定,所述第一导向环和传动螺母在周向方向相对自由转动,且所述外管和所述第一导向环配合以供第一导向环在外管内轴向移动配合,所述连接套与所述内管沿轴向方向可分离式插接,所述转动丝杆正向转动时,所述连接套的端部与内管的端部相抵,以驱动所述内管相对于外管伸出。

[0008]

采用本实用新型的有益效果:

[0009]

本实用新型中的线性致动器,在传动螺母上设置一个连接套,该连接套与传动螺

母在轴向上保持相对固定,而连接套与内管的连接关系是沿轴向方向可分离式插接,这里指的可分离式插接,是指连接套与内管之间是插接的,但是这种插接并非是完全固定的,两者之间远离插接方向是可以相互分离的,当所述转动丝杆正向转动时,所述连接套的端部与内管的端部相抵,以驱动所述内管相对于外管伸出,当转动丝杆反向转动时,传动螺母带动连接套轴向回缩,传动螺母带动连接套回缩时与内管分离,故此时内管并不会随连接套缩回,从而会减少夹手情况,提高安全性。

[0010]

同时,由于连接套和内管之间因为存在相互插接关系,如果在某一个高度下,用户需要利用手旋装置进行手动缩回时,可以驱动内管转动,内管由于是和连接套是相互插接,故内管转动时相应带动连接套转动,连接套转动时自然就带动传动螺母转动,由于传动螺母上设置一个第一导向环,该第一导向环与传动螺母之间轴向相互定位,但是周向方向上两者是自由的,故第一导向环不会影响传动螺母的转动,同时第一导向环还能对传动螺母起到轴向引导作用,引导传动螺母在外管内轴向移动。

[0011]

故本实用新型中,利用第一导向环、连接套与传动螺母、外管、内管之间的巧妙设计,使得连接套在正常伸出时起到推动作用,正常缩回时,起到与内管分离作用,而当用户被动驱动内管转动时,连接套又起到一个传递扭矩作用。在使得在单向驱动的线性致动器上,也具备一个手旋释放装置,从而使得单向驱动的线性致动器也可以有手旋释放功能。

[0012]

作为优选,所述第一导向环的周向表面上设有第一导向凸起,所述外管的内壁上设有与第一导向凸起匹配的第一导向槽,所述第一导向槽供所述第一导向凸起沿轴向方向移动。

[0013]

作为优选,所述传动螺母上设有第一环形凹槽,所述第一导向环轴向定位在第一环形凹槽内。

[0014]

作为优选,所述第一导向环为开口环,第一导向环通过开口环的开口卡装到第一环形凹槽内。

[0015]

作为优选,所述连接套的端部朝内管延伸有联轴齿,所述内管的端部上设有与联轴齿匹配的联轴齿槽。

[0016]

作为优选,所述传动螺母上设有外螺纹,所述连接套上设有与外螺纹匹配的内螺纹,所述传动螺母与连接套之间通过螺纹连接实现固定;或者,所述连接套与传动螺母一体结构。

[0017]

作为优选,所述连接套的外径和内管的外径保持一致。

[0018]

作为优选,所述内管上设有第二导向环,所述第二导向环与内管在轴向方向定位且周向方向相互自由转动,所述外管和所述第二导向环配合以供第二导向环在外管内轴向移动配合。

[0019]

作为优选,所述内管上设有第二环形凹槽,所述第二环形凹槽内设有第二导向环,所述第二导向环上设有至少一个第二导向凸起,所述外管的内壁上设有与所述第二导向凸起匹配的第二导向槽。

[0020]

作为优选,所述手旋释放装置包括旋钮套、连接套座和手旋释放扭簧,所述连接套座与内管固定连接,所述前拉头与连接套座套装,所述手旋释放扭簧设在连接套座与前拉头之间,所述旋钮套用于拨动手旋释放扭簧径向收缩或径向外扩。

[0021]

本实用新型的这些特点和优点将会在下面的具体实施方式、附图中详细的揭露。

【附图说明】

[0022]

下面结合附图对本实用新型做进一步的说明:

[0023]

图1为本实用新型实施例一线性致动器的整体示意图;

[0024]

图2为本实用新型实施例一线性致动器的内部结构示意图;

[0025]

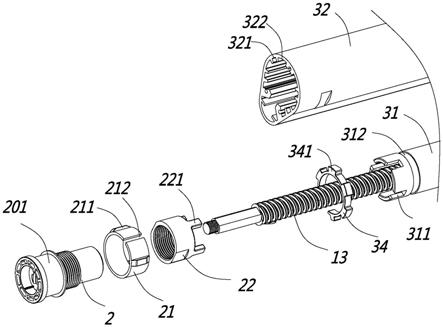

图3为本实用新型实施例一线性致动器局部爆炸示意图;

[0026]

图4为本实用新型实施例一线性致动器手旋释放装置的剖视示意图;

[0027]

图5为本实用新型实施例一线性致动器手旋释放装置的爆炸示意图。

【具体实施方式】

[0028]

下面结合本实用新型实施例的附图对本实用新型实施例的技术方案进行解释和说明,但下述实施例仅为本实用新型的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。

[0029]

在下文描述中,出现诸如术语“内”、“外”、“上”、“下”、“左”、“右”等指示方位或者位置关系的为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了方便描述实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或者元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0030]

实施例一:

[0031]

如图1至图5所示,一种带手旋释放的单向驱动线性致动器,包括驱动电机10、传动组件、转动丝杆13和传动螺母2、内管31、外管32、前拉头33和手旋释放装置4,传动组件包括传动蜗杆11和传动蜗轮12,所述驱动电机10通过传动蜗杆11、传动蜗轮12驱动转动丝杆13转动,转动丝杆13转动带动传动螺母2沿转动丝杆13轴向移动,传动螺母2带动所述内管31相对于外管32移动,所述手旋释放装置4设置在前拉头33和内管31之间,且用于连接和断开所述内管31和前拉头33之间的扭矩传递,所述传动螺母2上设有连接套22和第一导向环21,所述连接套22、第一导向环21均与传动螺母2在轴向方向上相对固定,所述第一导向环21和传动螺母2在周向方向相对自由转动,且所述外管32和所述第一导向环21配合以供第一导向环21在外管32内轴向移动配合,所述连接套22与所述内管31沿轴向方向可分离式插接,所述转动丝杆13正向转动时,所述连接套22的端部与内管31的端部相抵,以驱动所述内管31相对于外管32伸出。

[0032]

本实用新型中的线性致动器,在传动螺母2上设置一个连接套22,该连接套22与传动螺母2在轴向上保持相对固定,而连接套22与内管31的连接关系是沿轴向方向可分离式插接,这里指的可分离式插接,是指连接套22与内管31之间是插接的,但是这种插接并非是完全固定的,两者之间远离插接方向是可以相互分离的,当所述转动丝杆13正向转动时,所述连接套22的端部与内管31的端部相抵,以驱动所述内管31相对于外管32伸出,当转动丝杆13反向转动时,传动螺母2带动连接套22轴向回缩,传动螺母2带动连接套22回缩时与内管31分离,故此时内管31并不会随连接套22缩回,从而会减少夹手情况,提高安全性。

[0033]

同时,由于连接套22和内管31之间因为存在相互插接关系,如果在某一个位置下,用户需要利用手旋装置进行手动缩回时,可以驱动内管31转动,内管31由于是和连接套22是相互插接,故内管31转动时相应带动连接套22转动,连接套22转动时自然就带动传动螺

母2转动,由于传动螺母2上设置一个第一导向环21,该第一导向环21与传动螺母2之间轴向相互定位,但是周向方向上两者是自由的,故第一导向环21不会影响传动螺母2的转动,同时第一导向环21还能对传动螺母2起到轴向引导作用,引导传动螺母2在外管32内轴向移动。

[0034]

故本实用新型中,利用第一导向环21、连接套22与传动螺母2、外管32、内管31之间的巧妙设计,使得连接套22在正常伸出时起到推动作用,正常缩回时,起到与内管31分离作用,而当用户被动驱动内管31转动时,连接套22又起到一个传递扭矩作用。在使得在单向驱动的线性致动器上,也具备一个手旋释放装置4,从而使得单向驱动的线性致动器也可以有手旋释放功能。

[0035]

对于第一导向环21和外管32的配合结构,优选是在所述第一导向环21的周向表面上设有第一导向凸起211,第一导向凸起211可以设置多个,沿周向间隔设计,所述外管32的内壁上设有与第一导向凸起211匹配的第一导向槽321,所述第一导向槽321供所述第一导向凸起211沿轴向方向移动。

[0036]

为了尽量不扩大第一导向环21对外管32的尺寸影响,本实施例中所述传动螺母2上设有第一环形凹槽201,所述第一导向环21轴向定位在第一环形凹槽201内,如此设计,第一导向环21安装到传动螺母2上后,基本不影响整体的外径尺寸,另外设置第一环形凹槽201后,第一环形凹槽201的前端壁、后端壁,刚好可以作为第一导向环21的限位端,从而使得第一导向环21可以轴向限位在传动螺母2上。

[0037]

为了方便第一导向环21和传动螺母2之间的组装,本实施例中所述第一导向环21优选为开口环,开口环的设计可以让第一导向环21具备一定的弹性形变能力,从而让第一导向环21通过开口环的开口212卡装到第一环形凹槽201内。当然,在其他实施方式中,第一导向环21也可以不是开口环,可以是两个半环拼接形成。

[0038]

对于连接套22和内管31的插接结构,本实施例中有限在所述连接套22的端部朝内管31延伸有联轴齿221,联轴齿221优选有多个,形成类似花键的结构,所述内管31的端部上设有与联轴齿221匹配的联轴齿槽311。当联轴齿221插入联轴齿槽311后,连接套22和内管31实现连接,当内管31转动时,会相应带动连接套22转动。

[0039]

对于传动螺母2与连接套22的连接,本实施例中优选是所述传动螺母2上设有外螺纹,所述连接套22上设有与外螺纹匹配的内螺纹,所述传动螺母2与连接套22之间通过螺纹连接实现固定。这种固定连接方式,由于传动螺母2和连接套22是通过紧密配合的螺纹来实现,当连接套22与内管31之间产生作用力时,内管31对连接套22的作用力会分担到多个螺牙处,从而使得作用力不会过于集中,对连接套22和传动螺母2起到较好的保护作用。而且利用这种分体设计,可以让连接套22和传动螺母2采用不同材质,比如连接套22采用更加耐磨的材质。对于连接套22,其外径优选和内管31的外径保持一,如此设计可以让连接套22不影响外管32的尺寸,尽量保证其他零部件不作改动。

[0040]

需要说明的是,在其他实施方式中,所述连接套22与传动螺母2也可以是一体结构,这种结构在组装方面会更加便利。

[0041]

为了让内管31在外管32内移动更加有导向性,所述内管31上设有第二导向环34,所述第二导向环34与内管31在轴向方向定位且周向方向相互自由转动,所述外管32和所述第二导向环34配合以供第二导向环34在外管32内轴向移动配合。与第一导向环21的作用类

似,第二导向环34的设计不影响内管31的转动,同时也能保证内管31在外管32内的轴向移动。

[0042]

本实施例中,所述内管31上设有第二环形凹槽312,所述第二环形凹槽312内设有第二导向环34,所述第二导向环34上设有至少一个第二导向凸起341,所述外管32的内壁上设有与所述第二导向凸起341匹配的第二导向槽322。

[0043]

如图4和图5所示,为本实施例手旋释放装置4的优选结构,本实施例中所述手旋释放装置4包括旋钮套41、连接座42和手旋释放扭簧43,所述连接座42与内管31固定连接,本实施例中两者优选是螺纹连接固定。所述前拉头33与连接座42套装,所述手旋释放扭簧43设在连接座42与前拉头33之间,具体而言手旋释放扭簧43套装在前拉头33外,同时手旋释放扭簧43有径向朝外延伸的引脚431,引脚431穿出连接座42上的缺口421,旋钮套41的内壁上设有定位所述引脚431的引脚槽,从而使得引脚与旋钮套在周向方向上实现定位,所述旋钮套41旋动时,用于拨动手旋释放扭簧43径向收缩或径向外扩,从而控制手旋释放扭簧43对前拉头33的抱紧力。当手旋释放扭簧43松开时,手旋释放扭簧43对前拉头33失去抱紧力,前拉头33与内管31两者之间就是自由转动关系。

[0044]

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,熟悉该本领域的技术人员应该明白本实用新型包括但不限于附图和上面具体实施方式中描述的内容。任何不偏离本实用新型的功能和结构原理的修改都将包括在权利要求书的范围中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1