旋转式切换阀的制作方法

1.本发明涉及使用于热泵式的冷冻循环等、切换制冷剂的流路的旋转式切换阀。

背景技术:

2.一直以来,作为这种旋转式切换阀(四通切换阀)例如有日本专利第4602593号公报(专利文献1)中公开的技术。专利文献1的技术是从制冷切换为制热或从制热切换为制冷时使阀座上的主阀旋转的方案,使用在使该主阀旋转时,通过副阀打开主阀的均压孔,能减轻向主阀施加的压力差的结构。即,旋转副阀而打开均压孔,在因压力差而使主阀从阀座上浮起的状态下使主阀旋转之后,通过副阀反转而关闭均压孔并使主阀着座。

3.现有技术文献

4.专利文献1:日本专利第4602593号公报

5.在专利文献1的方案中,由于在副阀关闭均压孔时主阀从阀座上浮起,因此成为几乎没有主阀相对于旋转方向的摩擦的状态、或通过推簧成为主阀与驱动部一体旋转的状态,在副阀反转时主阀也一起旋转,存在不能够正常地关闭均压孔的问题。

技术实现要素:

6.本发明的课题在于,在具备开闭主阀的均压孔的副阀的旋转式切换阀中,进行主阀的稳定的切换动作。

7.本发明的旋转式切换阀具备具有阀室的壳体部件、与上述阀室对置设置的阀座、在上述阀室内能够将轴线作为中心旋转地配设在上述阀座上的主阀、能够将上述轴线作为中心旋转地配设且对上述主阀的均压孔进行开闭的副阀,通过打开上述均压孔而使述主阀旋转,切换与上述阀座的端口连通的流路,其特征为:在上述主阀的绕上述轴线的圆周上形成有向上述副阀侧突出的主阀凸部,并且,在上述副阀的与上述主阀凸部同一圆周上形成有向上述主阀侧突出并以夹持上述主阀凸部的方式离开的两个副阀凸部,在上述主阀凸部上形成有上述均压孔,并且,在上述两个副阀凸部的上述轴线方向的端部上形成有密封上述均压孔的副阀密封部,上述主阀凸部位于上述两个副阀凸部之间,以该副阀凸部与该主阀凸部抵接而向上述主阀传递该副阀的旋转力。

8.此时,优选在上述副阀凸部绕上述轴线位于上述主阀凸部的位置时,上述副阀密封部密封上述主阀凸部的上述均压孔,在上述主阀凸部绕上述轴线位于上述两个副阀凸部之间时,上述均压孔打开。

9.另外,优选上述主阀凸部与上述副阀凸部的绕上述轴线的端部成为圆锥面。

10.另外,优选从轴线上方向观察上述主阀的上述均压孔的副阀收纳室侧开口部的中心点与轴线的正交位置相对于与从轴线下方向观察该均压孔的低压流路侧开口部的中心点与轴线的正交位置向上述轴线侧偏移。

11.另外,优选在上述副阀中的上述两个副阀凸部之间形成有能够与上述主阀凸部的上述均压孔连通的均压流路。

12.本发明的效果如下。

13.根据本发明的旋转式切换阀,由于在上述主阀凸部位于两个副阀凸部之间且形成于主阀凸部的均压孔打开的状态下,以副阀凸部与主阀凸部抵接并向上述主阀传递该副阀的旋转力的方式构成,因此能进行主阀的稳定的切换动作。

附图说明

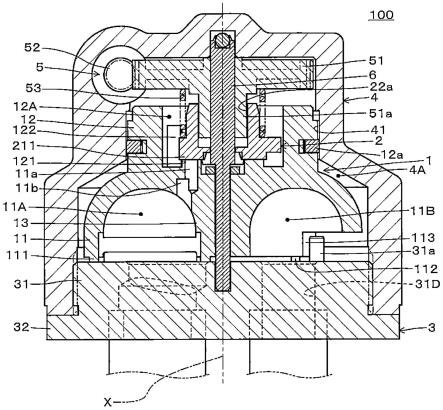

14.图1是本发明的实施方式中的旋转式切换阀的主阀的着座状态的主要部分纵向剖视图。

15.图2是实施方式中的旋转式切换阀的均压孔打开状态的主要部分纵向剖视图。

16.图3是表示实施方式中的旋转式切换阀的制冷运转时的主阀的着座位置的图。

17.图4是表示实施方式中的旋转式切换阀的制热运转时的主阀的着座位置的图。

18.图5是实施方式中的旋转式切换阀的主阀的立体图。

19.图6是实施方式中的旋转式切换阀的副阀的立体图。

20.图7是说明实施方式中的副阀与主阀的动作的简易表示图。

21.图8是表示实施方式中的旋转式切换阀的初期状态的图。

22.图9是表示实施方式中的旋转式切换阀的流路切换中的前段的状态的图。

23.图10是表示实施方式中的旋转式切换阀的流路切换中的后段的状态的图。

24.图11是表示实施方式中的旋转式切换阀的流路切换的完成状态的图。

25.图12是表示实施方式的冷冻循环系统的图。

26.图13是其他实施方式的旋转式切换阀的主阀的立体图。

27.图14是其他实施方式的旋转式切换阀的副阀的立体图。

28.图15表示实施方式的旋转式切换阀,(a)是主阀凸部的说明图,(b)是副阀凸部的说明图。

29.图16表示其他实施方式的旋转式切换阀,(a)是主阀凸部的说明图,(b)是副阀凸部的说明图。

30.图中:1—主阀,11a—低压流路,11b—高压空间,11a—均压孔,11b—贯通孔,113—止动销抵接部,12—活塞部,121—主阀凸部,2—副阀,21—凸缘部,211—副阀凸部,3—阀座部件,31—阀座,31d—d端口,31s—s端口,31e—e切换端口,31c—c切换端口,31a—止动销,4—壳体部件,4a—阀室,5—驱动部,51—涡轮,51a—凸轮部,52—蜗杆齿轮,53—螺旋弹簧,6—中心轴,x—轴线,50—压缩机,60—室外热交换器,70—膨胀阀,80—室内热交换器,100—旋转式切换阀。

具体实施方式

31.其次,参照附图关于本发明的旋转式切换阀以及冷冻循环系统的实施方式进行说明。图1是本发明的实施方式中的旋转式切换阀的均压孔关闭状态(主阀的着座状态)的主要部分纵向剖视图,图2是本发明的实施方式中的旋转式切换阀的均压孔打开状态(主阀的上浮状态)的主要部分纵向剖视图,图3是表示同一旋转切换阀在制冷运转时的主阀的着座位置的图,图4是表示同一旋转式切换阀在制热运转时的主阀的着座位置的图,图5是同一旋转式切换阀的主阀的立体图,图6是同一旋转式切换阀的副阀的立体图。在图3以及图4中

标注斜线(剖面线)的部位表示主阀着座于阀座并接触的部分。并且,以下说明中的“上下”的概念与图1以及图2的图中的上下对应。

32.该实施方式的旋转式切换阀100具有主阀1、副阀2、阀座部件3、壳体部件4、驱动部5、中心轴6。阀座部件3由薄型圆柱状的阀座31和形成于该阀座31的外周的凸缘部32构成。另外,在壳体部件4上形成有大致圆筒状的阀室4a。在阀室4a内收纳主阀1、副阀2、驱动部5以及中心轴6,中心轴6贯通主阀1、副阀2以及驱动部5,配置于阀座部件3与壳体部件4之间。并且,阀座31嵌合于壳体部件4的阀室4a的开口部,以使凸缘部32与壳体部件4的下端抵接的方式将阀座部件3安装于壳体部件4。

33.主阀1是由树脂形成的外周为圆形的部件,一体地形成阀座31侧的袴部11、圆筒状的活塞部12、轴承部13而构成,在活塞部12的周围配置活塞环12a。并且,通过中心轴6贯通中心的轴承部13,主阀1绕中心轴6的轴线x转动自如地配设。另外,阀室4a上部的收纳活塞部12的空间成为圆柱状的导向孔41,主阀1使活塞环12a在导向孔41的侧面滑动并能够在中心轴6的轴线x方向上移动。

34.另外,在主阀1的袴部11上,在轴线x的一侧形成有圆顶状地穿透的低压流路11a,在相比于低压流路11a的顶部的中央靠近轴线x侧形成有连通于活塞部12的内侧的副阀收纳室12a的均压孔11a(通过贯通孔11b形成均压孔11a)。另外,在袴部11的阀座部件3侧的底面上以包围低压流路11a的外周的方式形成滑动肋111,并且在与滑动肋111的轴线x相反侧的两个位置形成滑动肋112、112。而且,袴部11在相对于低压流路11a为轴线x的相反侧形成后述的d端口31d常开的高压空间11b,在该高压空间11b的外侧在大致90

°

的范围中开口,该开口部分的绕轴线x方向的两端分别为止动销抵接部113。该止动销抵接部113与设置于阀座31的止动销31a抵接。

35.另外,如图5(a)所示,活塞部12的内侧为大致圆柱状的副阀收纳室12a,在该副阀收纳室12a的底部,在绕轴线x的圆周上形成向副阀2侧突出的主阀凸部121。该主阀凸部121的绕圆周的剖面形状为梯形形状,绕圆周方向的左右两方的端部为圆锥面。并且,在该主阀凸部121上形成向副阀收纳室12a开口的上述均压孔11a。该主阀凸部121可以是一个,但在该实施方式中,除该主阀凸部121以外,绕圆周等间隔(等角度)地形成外形与主阀凸部121相同且没有均压孔的三个主阀凸部。另外,在副阀收纳室12a的内周面的两个位置形成向轴线x侧突出的副阀止动件122、122。

36.如图6所示,副阀2具有收纳于主阀1的活塞部12的副阀收纳室12a内的大致半圆盘状的凸缘部21与其中央的凸台部22,在该凸台部22的中心形成大致长方形的方孔22a。另外,在凸缘部21的主阀1侧的面上,在与主阀凸部121相同的圆周上形成向主阀1侧突出的两个副阀凸部211、211。该两个副阀凸部211、211的绕圆周的剖面形状为梯形形状,绕圆周方向的左右两方向的端部为圆锥面。并且,该两个副阀凸部211、211以夹持主阀凸部121的方式绕圆周分离地形成。并且,在该两个副阀凸部211、211之间(中间位置)形成能够与主阀1的均压孔11a连通的均压流路21a。另外,副阀凸部211、211的轴线x方向的端部为封闭主阀1的主阀凸部121的均压孔11a的副阀密封部。而且,凸缘部21的绕轴线x的端部为主阀抵接部212、212,该主阀抵接部212、212择一地与主阀1的副阀止动件122、122抵接。

37.如图3以及图4所示,在阀座31上分别形成连通于阀室4a与压缩机制冷剂的喷出侧的d端口31d、连通于低压流路11a与压缩机制冷剂的吸入侧的s端口31s、连通于室外热交换

器侧的c切换端口31c以及连通于室内热交换器侧的e切换端口31e。并且,这些端口分别向各间隔90度的位置开口。

38.如图1所示,驱动部5具有能够转动地配置于中心轴6的涡轮51、啮合于该涡轮51的蜗杆齿轮52,该蜗杆齿轮52被固定于未图示的电机的驱动轴。涡轮51具有向副阀2侧突出的凸轮部51a,涡轮51通过该凸轮部51a能够旋转地配置于中心轴6。另外,该凸轮部51a嵌合于副阀2的上述大致长方形的方孔22a。由此,副阀2在相对于涡轮51限制绕轴线x转动的状态下仅可在轴线x方向上滑动,该副阀2与涡轮51一起协作而转动。另外,在涡轮51与副阀2之间配置有向主阀1侧对副阀2加力的螺旋弹簧53。

39.图7是说明副阀2与主阀1的动作的简易表示图,是在直线上展开表示绕轴线x的部位的图。另外,图8至图11是表示根据流路切换时的副阀2与主阀1的动作的状态变化的图,图8是初期状态,图9是流路切换中的前段状态,图10是流路切换中的后段状态,图11表示流路切换的完成状态。另外,在图8至图11中,(b)图是从(a)图所示的箭头a方向观察的局部剖视图。

40.首先,在图1、图7(a)以及图8的状态下,副阀2的副阀凸部211关闭主阀凸部121的均压孔11a。并且,若驱动部5动作(从图1上方观察向逆时针方向旋转),则蜗杆齿轮52与涡轮51的驱动力通过涡轮51的凸轮部51a向副阀2施加旋转力,副阀2向绕轴线x的逆时针方向旋转。并且,此时是均压孔11a关闭,主阀1因压力差而被推向阀座31的状态,因此,即使副阀2旋转,主阀1也不会因与阀座31的摩擦力而旋转,仅副阀2旋转。若副阀2旋转,则副阀凸部211在主阀凸部121上滑动,主阀凸部121的均压孔11a被均压流路21a打开。由此,主阀1的上部的流体压力向低压流路11a内(低压侧)逃逸。由此,由于主阀1的上部侧为低压,因此,因高压空间11b与阀室4a的高压的压力差而在主阀1上产生向上的力,如图7(b)、图2以及图9所示,主阀1从阀座31上浮,副阀凸部211与主阀凸部121交错地啮合。

41.并且,通过再次向逆时针方向旋转,如图7(c)所示,副阀2的另一副阀凸部211的绕轴线x的圆周方向的左右两端部即圆锥面(斜面)一侧(由于逆时针旋转,因此为右端部的圆锥面)抵接于主阀凸部121的圆周方向的左右两端部即圆锥面(斜面)的一侧(由于逆时针旋转,因此为左端部的圆锥面),主阀1与副阀2一起旋转,如图7(d)以及图10所示,主阀1的止动销抵接部113抵接于止动销31a。在该状态下若再次以逆时针旋转使副阀2旋转,则由于主阀1与止动销31a抵接,因此不能再次向逆时针方向旋转,因此如图7(e)所示,副阀凸部211使用与主阀凸部121抵接的互为圆锥面的倾斜而搭乘在主阀凸部121上,通过再次旋转,如图7(f)以及图11所示,副阀2的主阀抵接部212在圆周方向上与主阀1的副阀止动件122抵接而副阀2停止旋转,并且,另一副阀凸部211关闭主阀凸部121的均压孔11a。由此,高压流体通过活塞环12a(以及活塞部12)与导向孔41的间隙流入活塞部12的上部的流不能从均压孔11a向低压流路11a逃逸,因此主阀1的上侧变为高压,如图7(f)以及图11所示,因主阀1的上部与低压流路11a内(低压侧)的压力差,主阀1着座于阀座31。

42.如上述,通过副阀2的旋转打开主阀凸部121的均压孔11a,在将主阀1旋转至预定位置之后,在关闭均压孔11a时不会使副阀2反转而向相同方向旋转。因此,能够在将主阀1保持于预定位置的状态下可靠地关闭均压孔11a,能得到主阀1的稳定的切换动作。该效果正因为主阀凸部121与副阀凸部211的绕轴线x的圆周方向的左右两方向的端部为圆周面,在主阀1止动抵接之后,副阀凸部211使用与阀凸部121抵接的互为圆锥面的倾斜而搭乘在

主阀凸部121上,继续旋转,能够关闭均压孔11a而能够发挥作用。并且,关于圆锥面的角度根据使用条件的情况(高压差条件、或低压差条件、流体条件等)、各部结构等而进行适当的设计变更,根据该条件等的设计变更的角度范围也包含在内。圆锥角度是主阀凸部121、及副阀凸部211绕圆周的剖面形状的梯形状部分的单侧圆锥面与梯形的底面的角度,通常是优选30

°

至75

°

的范围。更优先是45

°

至60

°

的范围。

43.在此,主阀凸部121至少是1个即可。另外,副阀凸部211至少是2个即可。可是,在以上的实施方式中,主阀凸部121与副阀凸部211由于分别在绕轴线x的旋转对称的位置上各形成相同数量(在实施方式中为各4个),因此副阀凸部211在轴线x方向上与主阀凸部121对置接触的状态(均压孔11a关闭的状态)下能够维持副阀2相对于轴线x稳定的位置,因此能得到没有流体的泄漏等的稳定的动作。

44.另外,如图1所示,均压孔11a是在贯通孔11b的上部导通,该均压孔11a与贯通孔11b两者配合而作为主阀1的“均压孔”发挥功能的结构。从轴线上方向观察主阀凸部121的均压孔11a的副阀收纳室12a侧开口部的中心点与轴线x的正交位置相对于作为从轴线下方向观察从低压流路11a向轴线x方向(上方向)打开的“均压孔”的贯通孔11b的低压流路11a侧开口部的中心点与轴线x的正交位置形成于靠近轴线x的位置(向轴线x侧偏移的位置)。即,主阀凸部121与副阀凸部211也相对于从轴线下方向观察贯通孔11b的低压流路11a侧开口部的中心点与轴线x的正交方向形成于靠近轴线x的位置(变换轴线x侧的位置)。即,主阀凸部121和副阀凸部211也形成于相对于从轴线下方向观察贯通孔11b的低压流路11a侧开口部的中心点与轴线x的正交方向靠近轴线x的位置(向轴线x侧偏移的位置)。因此,相比于打开在从轴线下方向观察贯通孔11b的低压流路11a侧开口部的中心点的位置(距离轴线x的位置)向轴线x方向(上方向)开口的均压孔的情况,在副阀凸部211搭乘到主阀凸部121时的旋转扭矩变小,能够减小驱动部5的动力。另外,在图1等的实施方式中,贯通孔11b作为向轴线方向(上方向)打开的孔,但并不限于向轴线方向打开的孔,也可以作为相对于轴线方向倾斜的倾斜孔。另外,在上述实施方式中,用图说明向轴线x方向(上方向)打开的均压孔11a、向轴线x方向(上方向)打开的贯通孔11b的2个孔的结构,但两个孔可以均为相对于轴线方向倾斜的倾斜孔。另外,在上述实施方式中,用图说明将与均压孔11a、及贯通孔11b连通的2个孔配合作为主阀1的均压孔发挥功能的情况,但并不限于2个孔,例如作为相对于轴线方向倾斜的倾斜孔可以仅为一个均压孔。另外,关于本实施方式,因在副阀2中的2个副阀凸部211之间形成可连通于主阀凸部121的均压孔11a的均压流路21a而产生效果如下。即使是没有形成均压流路21a的情况下,在打开均压孔11a时流经主阀与副阀的狭小间隙,使低压流路11a与副阀收纳室12a为均压也成为可能,通过形成均压流路21a,能够更可靠地快速地使低压流路11a与副阀收纳室12a均压。

45.图12是表示实施方式的冷冻循环系统的图,是空调的冷冻循环系统的示例。空调具有压缩机50、室外热交换器60、膨胀阀70、室内热交换器80、实施方式的旋转式切换阀100,这些元件如图所示各自通过导管进行连接,构成热泵式的冷冻循环系统。

46.冷冻循环系统的流路通过实施方式的旋转式切换阀100切换为制冷运转以及制热运转的两通流路,通过在制冷运转时如上述说明使主阀1向逆时针方向旋转而成为图12(a)的状态,通过在制热运转时向与上述说明相反的顺时针方向使主阀1旋转而成为图12(b)的状态,并且,该图12所示的旋转式切断阀100作为从阀座部3的背侧观察的状态仅表示主要

部分的位置关系,主阀1的一部分的虚线与实线表示与阀座抵接的部分。另外,上述s端口31s、d端口31d、e切换端口31e、c切换端口31c省略符号,分别用“s”、“d”、“e”、“c”的符号表示。

47.在图12(a)的制冷运转时,在旋转式切换阀100中通过主阀的低压流路11a而s端口“s”连接于e切换端口“e”,通过高压空间11b而d端口“d”连接于c切换端口“c”。并且,如图中箭头所示,作为在压缩机50中被压缩的流体的制冷剂流入旋转式切换阀100的d端口“d”,从c切换端口“c”流入室外热交换器60,从室外热交换器60流出的制冷剂流入膨胀阀70。并且,在该膨胀阀70中制冷剂膨胀,向室内热交换器80供给。从该室内热交换器80中流出的制冷剂因旋转式切换阀100而从e切换端口“e”向s端口“s”流动,从s端口“s”向压缩机50循环。

48.在图12(b)的制热运转时,在旋转式切换阀100中通过主阀的低压流路11a而s端口“s”连接于c切换端口“c”,通过高压空间11b而d端口“d”连接于e切换端口“e”。并且,如图中箭头所示,作为在压缩机50中被压缩的制冷剂流入旋转式切换阀100的d端口“d”,从e切换端口“e”流入室内热交换器80,从室内热交换器80流出的制冷剂流入膨胀阀70。并且,在该膨胀阀70中制冷剂膨胀,向室外热交换器60供给。从该室外热交换器60流出的制冷剂因旋转式切换阀100而从c切换端口“c”向s端口“s”流动,从s端口“s”向压缩机50循环。

49.并且,在以上的实施方式的说明中,由于是在冷冻循环运转中等附加压力差的条件的说明,因此,图2、图7(b)、图7(c)、图7(d)、图7(e)、图9、图10在均压孔11a打开的状态下由于主阀从阀座上浮,因此成为浮起的图,流路切换的说明也在主阀浮起的前提下进行说明,但在冷冻循环运转停止中等中没有附加压力差的条件下也是主阀未从阀座浮起的状态,但主阀凸部与副阀凸部啮合地抵接,可进行流路的切换。因此,如上述实施方式说明,主阀浮起不是前提,无论是否浮起都能够以本结构实现流路的切换。

50.另外,在以上的实施方式的说明中,主要使用图7的简易图示等进行直到制冷运转的流路切换的说明,说明到向逆时针方向旋转、主阀1抵接于止动销31a而旋转停止、通过进一步的旋转而副阀2抵接于副阀止动件122而停止旋转、主阀1着座于阀座3完成切换。在切换功能上目前为止的说明没有问题,在该上述切换完成状态(图11、及图7(f))的状态下结束的情况下,会成为来自驱动部5的旋转负载(扭矩)向逆时针旋转方向施加状态结束的情况,例如,会成为与涡轮51螺纹结合的蜗杆齿轮52的啮合部分中向反转方向施加扭矩(剩余扭矩的状态),若该状态长时间地放置使用,则在作为树脂齿轮的情况下进行啮合的齿轮部会发生蠕变,齿轮变形而无法传递旋转,另外,在主阀1与副阀2都为树脂的情况下,副阀的主阀抵接部212面、抵接于此的主阀1的副阀止动件122面发生蠕变,由于变形,会存在主阀1泄漏的可能性。对于此,通过在上述流路切换完成状态(图11、及图7(f))之后微量地(齿轮的啮合间隙的齿隙量以内的微量旋转量)使电机的旋转轴反转(以上述说明的逆时针方向相对于切换流路的反转即顺时针的旋转)完成切换副阀的动作,从而在齿轮部的啮合部、副阀2和主阀1的旋转抵接面部中剩余残留扭矩,因此能够抑制的蠕变、主阀1的泄漏。

51.以上,关于本发明的实施方式参照附图详细地叙述,但具体结构并不限于这些实施方式,即使有未脱离本发明的宗旨的范围的设计变更等也包含于本发明中。

52.例如,在上述实施方式中,关于主阀凸部121和副阀凸部211分别在绕轴线x的旋转对称的位置各形成四个的情况进行了叙述,但本发明并未限定于此。

53.在此,一边参照图13~图16一边对本发明的其他实施方式的旋转式切换阀进行说

明。图13是本发明的其他实施方式的旋转式切换阀的主阀的立体图,图14是该旋转式切换阀的副阀的立体图。另外,图16(a)是该旋转式切换阀的主阀凸部的说明图,图16(b)是该旋转式切换阀的副阀凸部的说明图。另外,图15(a)是图1、图2、图5、图6、图8~图11的实施方式的旋转式切换阀的主阀凸部的说明图,另外,图15(b)是图1、图2、图5、图6、图8~图11的实施方式的旋转式切换阀的副阀凸部的说明图。

54.具体来说,如在与图5(a)、图6(b)的对应部分分别标注相同符号的图13、图14所示,主阀凸部121以及副阀凸部211优选分别在绕轴线x的旋转对称的位置各形成三个。

55.在该情况下,如图13所示,在主阀1的副阀收纳室12a的底部,在绕轴线x的圆周上形成三个向副阀2侧突出的主阀凸部121。该主阀凸部121的绕圆周的剖面形状是梯形状,绕圆周方向的左右两方的端部为圆锥面。并且,在该主阀凸部121中的一个上形成有向副阀收纳室12a开口的均压孔11a,在其他两个上未形成均压孔。并且,这三个主阀凸部绕圆周以等间隔(等角度)形成。另外,在副阀收纳室12a的内周面的两处形成有向轴线x侧突出的副阀止动件122、122。

56.另外,如图14所示,优选,在副阀2的凸缘部21的主阀1侧的面上,在与主阀凸部121相同的圆周上形成有三个向主阀1侧突出的副阀凸部211。这三个副阀凸部211的绕圆周的剖面形状是梯形形状,绕圆周方向的左右两方向的端部为圆锥面。并且,该三个副阀凸部211以夹持主阀凸部121以及能够与主阀1的均压孔11a连通的均压流路21a的方式绕圆周以等间隔(等角度)形成。另外,副阀凸部211的轴线x方向的端部为封闭主阀1的主阀凸部121的均压孔11a的副阀密封部。另外,凸缘部21的绕轴线x的端部为主阀抵接部212、212,这些主阀抵接部212、212择一地与主阀1的副阀止动件122、122抵接。

57.这样,在主阀凸部121以及副阀凸部211分别在绕轴线x的旋转对称的位置各设置三个的情况下(图16(a)、图16(b)),在副阀凸部211与主阀凸部121在轴线x方向上对置接触的状态下(即、均压孔11a为关闭的状态),副阀2能够维持相对于轴线x更稳定的位置。另外,与各设置四个主阀凸部121以及副阀凸部211的情况(图15(a)、图15(b))相比,能够较大地确保均压孔为“关闭”状态时的主阀凸部121的上表面121a、副阀凸部211的上表面211a的密封宽度h(主阀凸部121的上表面121a中的均压孔11a的开口端与从主阀凸部121的上表面121a向上述圆锥面(斜面)的开始线的最小长度)。由此,能够进一步提高阀漏性,得到更稳定的动作。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1