车载注入头的机械手及运输车的制作方法

1.本实用新型涉及煤炭资源开采技术领域,具体而言,涉及一种车载注入头的机械手。

背景技术:

2.连续油管设备研发至今已经有近四十年的历史,随着技术的不断地发展与生产实践中的应用,目前在陆上海上石油天然气开发中具有重要的地位。陆上大型连续油管设备用于钻井、修井作业时施工以高压常温环境,通常将设备控制设备、连续油管滚筒与注入头安装在同一挂车上平台上,注入头施工时采用吊装、原位挂车偏转直立的挂车尾部已经很普遍,众多与注入头连接的管线需要很多液压管线绞车配套缠绕收放管线也一并安装布置在挂车平台上,以便安全运输、安全施工。当应用于地下资源气化时连续油管设备特别是应用到高温高压注气工程环境时,连续油管注入头工作在高温井口连续工作,如果采用通常的起吊方式需要运用更多的设备和人员,如果采用挂车尾部偏转直立不符合高温施工环境,那么只能采用撬装模式反而安装和拆卸、管线连接保护更为复杂。

3.而在其它非钻井领域如地下资源无人值守智能化开采技术领域中,连续油管设备具有重要地位,11~15吨的大型注入头搬运也更加困难。

技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的在于提供一种车载注入头的机械手及运输车,以解决相关技术中的连续油管设备的注入头采用吊装安装方式,将连续油管全套设备统一布置安装在同一专用挂车上,利用注入头机械手自动搬运注入头机构移动到施工井口,大量的液压连接管线和控制线缆随机械臂的移动而保持同步的延展,可提高施工效率,提升安全等级,保持井场整洁,有利于hse(健康安全环保)管理。井口周围地面原有控制管路和线束杂乱的现象,全部液压控制管线和控制电缆自机械臂导链空中直接相连,更加符合hse(健康安全环保)要求和防止效率低下的问题发生。

5.为了实现上述目的,根据本实用新型的一个方面,提供了一种车载注入头的机械手,包括:底座;下机械臂,下机械臂的后端可枢转地连接在底座上;上机械臂,上机械臂的前端与下机械臂的前端可枢转地连接,上机械臂包括可移动地设置的伸缩段,注入头的上部能够安装在伸缩段的后端;第一举升机构,可枢转地设置在下机械臂和底座之间;第二举升机构,可枢转地设置在上机械臂和底座之间;第一伸缩机构,可枢转地设置在上机械臂和注入头的中部之间,其中,第一伸缩机构举升操作时,使注入头围绕伸缩段的后端前后摆动。

6.进一步地,上机械臂的向下折弯设置,上机械臂包括与下机械臂的前端可枢转连接的第一连接段以及与第一连接段连接的第二连接段,伸缩段可移动地设置在第二连接段上,其中,第一伸缩机构可枢转地设置在第二连接段和注入头的中部之间,车载注入头的机械手还包括可枢转地设置在第二连接段和伸缩段的后端之间的第二伸缩机构,第二伸缩机

构的举升方向平行于伸缩段的移动方向。

7.进一步地,第一伸缩机构安装在第二连接段的下侧面,第一伸缩机构的后端与注入头的外框架中部的外推靠杆的轴端连接,第二伸缩机构的前端与第二连接段的上侧面连接,第二伸缩机构的后端与伸缩段的后端的上部连接。

8.进一步地,车载注入头的机械手还包括推靠杆,推靠杆的上端可枢转地设置在伸缩段的后端,注入头安装在上机械臂的伸缩段上,第一伸缩机构可枢转地设置在上机械臂和推靠杆的下端之间,第一伸缩机构举升操作时,使推靠杆围绕伸缩段的后端前后摆动。

9.进一步地,第二举升机构可枢转地设置在第二连接段的前端和下机械臂的后端之间。

10.进一步地,第一连接段和第二连接段均为间隔设置的两个,伸缩段、第二举升机构、第一伸缩机构以及第二伸缩机构均为两个,上机械臂还包括可枢转地连接两个第一连接段的前端的第一连接轴和可枢转地连接两个第二连接段的前端的第二连接轴。

11.进一步地,第一伸缩机构的前端安装在第二连接轴的中心位置,第一伸缩机构的后端与注入头的外框架的中点位置连接,第二伸缩机构的前端与第二连接段的外侧面连接,第二伸缩机构的后端与伸缩段的外侧面连接。

12.进一步地,下机械臂的向上折弯设置,下机械臂包括连接在底座上的第三连接段以及与第三连接段连接的第四连接段,其中,第四连接段的前端与第一连接段的前端可枢转地连接,第一举升机构可枢转地设置在第四连接段和底座之间。

13.进一步地,第三连接段和第四连接段均为间隔设置的两个,第一举升机构为两个,下机械臂还包括连接两个第三连接段的前端的第三连接轴和可枢转地连接两个第三连接段的后端的第四连接轴,两个第二举升机构间隔地且可枢转地设置在第二连接轴和第三连接轴之间。

14.进一步地,第一举升机构、第二举升机构、第一伸缩机构以及第二伸缩机构均为多级液压缸。

15.进一步地,车载注入头的机械手还包括设置在底座上的控制器、设置在注入头的侧部的第一光电开关和设置在注入头的底部的第二光电开关,第一光电开关、第二光电开关、第一举升机构、第二举升机构、第一伸缩机构以及第二伸缩机构均与控制器连接。

16.进一步地,车载注入头的机械手还包括间隔地套设在第二连接轴上的第一滑套和第二滑套,车载注入头的机械手还包括间隔地套设在第三连接轴上的第三滑套和第四滑套;一个第二举升机构可枢转地连接在第一滑套和第三滑套上,另一个第二举升机构可枢转地连接在第二滑套和第四滑套上,车载注入头的机械手还包括设置连接第一滑套的上端和第二滑套的上端的第一伸缩缸,第一伸缩缸的伸缩方向平行于第二连接轴的轴线,车载注入头的机械手还包括连接在第二举升机构之间的第二伸缩缸,第二伸缩缸的伸缩方向平行于第三连接轴的轴线。

17.根据本实用新型的另一方面,提供了一种运输车,包括车架、设置在车架上方的机械手以及可取放设置在车架上的注入头,机械手为上述的车载注入头的机械手,注入头位于车架的尾部且位于机械手的后侧,车架上设置有支撑注入头的支架。

18.进一步地,运输车还包括设置在车架上方的控制柜、连续油管滚筒以及液压泵站,连续油管滚筒和液压泵站均由控制柜控制工作,机械手的控制器位于控制柜内,连续油管

滚筒位于机械手的前侧并能够牵拉注入头,液压泵站位于机械手的前侧和/或后侧。

19.应用本实用新型的技术方案,车载注入头的机械手包括:底座、下机械臂、上机械臂、第一举升机构、第二举升机构和第一伸缩机构。下机械臂的后端可枢转地连接在底座上。上机械臂的前端与下机械臂的前端可枢转地连接,上机械臂包括可移动地设置的伸缩段,注入头的上部能够安装在伸缩段的后端。第一举升机构可枢转地设置在下机械臂和底座之间。第二举升机构可枢转地设置在上机械臂和底座之间。第一伸缩机构可枢转地设置在上机械臂和注入头的中部之间。在本技术中,其中,第一伸缩机构举升操作时,使注入头围绕伸缩段的后端前后摆动。可以在下机械臂和上机械臂上用高压软管连接并固定的金属管线,注入头能够安装在注入头的上部能够安装在伸缩段的后端,第一举升机构向后推靠下机械臂,以使上机械臂向后移动,同时通过第二举升机构将注入头举升至合适高度,第一伸缩机构举升操作时,对注入头进行小幅摆动调控,此时注入头向注汽井口装置处位移,使注入头由倾斜设置切换至放置位置时,注入头坐落在注气井口装置外围,且注入头的中心连续管与注气井口装置中心阀同心设置。通过机械手的第一举升机构、第二举升机构以及第一伸缩机构动作配合实现注入头的转动平移、前后纵向平移、转动升降、拆装及放置等功能,实现了连续管设备的注入头井口安装就位及回收至挂车。车载注入头的机械手能够替代常规的吊车起吊注入头装置、替代注入头液压管线小绞车及拖动的控制信号线束的一体化装置。这样,提高了连续油管设备的注入头的安装效率。因此,本技术的技术方案能够解决相关技术中的连续油管设备的注入头采用吊装安装方式,使得安装效率较低的问题。

附图说明

20.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

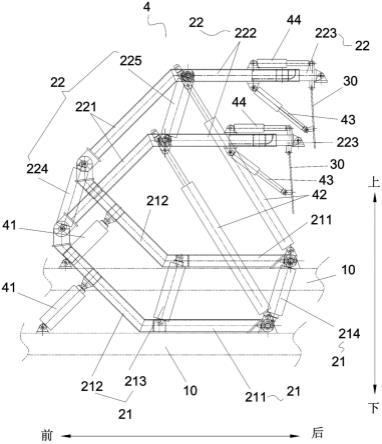

21.图1示出了根据本实用新型的车载注入头的机械手的实施例一的立体结构示意图;

22.图2示出了图1的车载注入头的机械手的左视示意图;

23.图3示出了图1的上机械臂、推靠杆以及第一伸缩机构的主视示意图;

24.图4示出了图1的下机械臂的主视示意图;

25.图5示出了图1的车载注入头的机械手的第一举升机构未工作时的主视示意图;

26.图6示出了图1的车载注入头的机械手的第一举升机构伸出二级时的主视示意图;

27.图7示出了根据本实用新型的车载注入头的机械手的实施例二的主视示意图;

28.图8示出了图7的车载注入头的机械手的左视示意图;

29.图9示出了根据本实用新型的车载注入头的机械手的实施例三的主视示意图;

30.图10示出了根据本实用新型的车载注入头的机械手的实施例四的主视示意图;

31.图11示出了根据本实用新型的车载注入头的机械手的实施例五的主视示意图;

32.图12示出了根据本实用新型的车载注入头的机械手的实施例六的主视示意图;

33.图13示出了根据本实用新型的运输车的实施例的推靠杆处于拆装位置时的主视示意图;

34.图14示出了图13的运输车的俯视示意图;

35.图15示出了图13的运输车的推靠杆处于放置位置时的主视示意图。

36.其中,上述附图包括以下附图标记:

37.1、注入头;2、车架;3、连续油管滚筒;4、机械手;5、控制柜;6、支架;10、底座; 21、下机械臂;211、第三连接段;212、第四连接段;213、第三连接轴;214、第四连接轴; 22、上机械臂;221、第一连接段;222、第二连接段;223、伸缩段;224、第一连接轴;225、第二连接轴;30、推靠杆;41、第一举升机构;42、第二举升机构;43、第一伸缩机构;44、第二伸缩机构;51、第一滑套;52、第二滑套;53、第三滑套;54、第四滑套;55、第一伸缩缸;56、第二伸缩缸。

具体实施方式

38.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

39.需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本技术的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

40.除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

41.如图1至图6所示,实施例一的车载注入头的机械手包括:底座10、第一举升机构41、下机械臂21、上机械臂22、推靠杆30、第一举升机构41、第二举升机构42以及第一伸缩机构43。下机械臂21的后端可枢转地连接在底座10上。上机械臂22的前端与下机械臂21的前端可枢转地连接。推靠杆30的上端可枢转地设置在上机械臂22的后端,注入头1安装在推靠杆30上。第一举升机构41可枢转地设置在下机械臂21和底座10之间。第二举升机构 42可枢转地设置在上机械臂22和底座10之间。第一伸缩机构43可枢转地设置在上机械臂 22和推靠杆30的下端之间。在本技术中,第一伸缩机构43举升操作时,使推靠杆30具有倾斜设置的拆装位置和竖直设置的放置位置。

42.应用实施例一的技术方案,注入头1的外框架顶部两侧吊挂柱安装在左右伸缩段223圆环内,左右伸缩段223末端呈对夹结构,推靠杆30推靠在注入头框架前侧面中心线外延。第一举升机构41可枢转地设置在下机械臂21和底座10之间。第二举升机构42可枢转地设置在上机械臂22和底座10之间。第一伸缩机构43可枢转地设置在上机械臂22和推靠杆30的下端之间。在实施例一中,第一伸缩机构43举升操作时,使推出推靠杆30具有倾斜设置的

摆动位置。可以在下机械臂21和上机械臂22上用高压软管连接并固定的金属管线,注入头1 能够安装在上机械臂22的伸缩段223上,第一举升机构41向后推靠下机械臂21,使下机械臂21围绕底坐转轴发生旋转以使上机械臂22向后移动,同时通过第二举升机构42将注入头 1举升至合适高度,第一伸缩机构43举升操作时,对摆动推靠杆30施加外推广或回拉动作而发生摆动调控,此时伸缩段223平推注入头1到井口周围注入头支撑架上方,推靠杆30调整注入头框架底部四角与注入头支撑架四角垂直对应,注入头中心管与井口井眼中心线重合,调整第一举升机构41和第二举升机构42确保注入头外框架底面与井口注入头支撑架顶面空间间隙≤15mm,调整第二伸缩机构44平移调整注入头移向井口中心垂线与井口中心垂线重合,使推靠杆控制注入头1的摆动控制在重合定位中心线上。推靠杆通过机械手的第一举升机构 41、第二举升机构42以及第一伸缩机构43和第二伸缩机构动作配合实现注入头的转动平移升降、左右移位、前后纵向平移(升降、左右移位)、转动升降、拆装及放置等功能,实现了连续管设备的注入头井口安装就位及回收至挂车。车载注入头的机械手能够替代常规的吊车起吊注入头装置、替代注入头液压管线小绞车及拖动的控制信号线束的一体化装置。这样,提高了连续油管设备的注入头的安装效率。因此,实施例一的技术方案能够解决相关技术中的连续油管设备的注入头采用吊装安装方式,使得安装效率较低的问题。

43.具体地,第一伸缩机构43推动注入头的推靠杆30斜推靠注入头前侧面调整注入头底座角度与注入头井口支撑架对应重合,第二伸缩机构平移注入头中心管与井口装置和井口中心线对应重合推靠杆。第一举升机构41起到将注入头推出与拉稳作用,第二举升机构42调整注入头高度并对注入头起到支顶作用。车载注入头的机械手可将注入头推至挂车尾部外最大距离4500mm处。

44.如图1至图6所示,上机械臂22的向下折弯设置,上机械臂22包括与下机械臂21的前端可枢转连接的第一连接段221以及与第一连接段221连接的第二连接段222,第一连接段 221与第二连接段222间形成135度夹角。上机械臂22还包括可移动地设置在第二连接段222 上的伸缩段223,其中,推靠杆30的上端可枢转地设置在伸缩段223的后端,第一伸缩机构 43可枢转地设置在第二连接段222和推靠杆30的下端之间,车载注入头的机械手还包括可枢转地设置在第二连接段222和伸缩段223的后端之间的第二伸缩机构44,第二伸缩机构44的举升方向平行于伸缩段223的移动方向。第一连接段221和第二连接段222,第一连接段221 和第二连接段222均为金属框架矩形管。第二伸缩机构44将第二连接段222上的伸缩段223 向外推,可伸缩段223外伸长1500mm,起到平移注入头或在注汽井口处进行微调作用。实施例一的注入头包括注入头本体以及设置在注入头本体外注入头外框架,注入头外框架上有两个旋转轴,两个旋转轴与伸缩段223枢转连接。实施例一的第一举升机构41、下机械臂21以及上机械臂22形成在前后方向上夹紧注入头框架机构,使注入头处于固定的夹持状态。

45.车载注入头的机械手还包括用于分别给第一举升机构41、第二举升机构42、第一伸缩机构43以及第二伸缩机构44供油的油缸、注入头液压管线、托链以及一套操作室控制阀件。

46.如图1至图6所示,第一举升机构41、下机械臂21以及第二举升机构42形成三点互锁面支撑定位,确保伸缩连杆稳固,伸缩连杆最大悬臂时,机械手有效载荷15000kg。

47.如图1至图6所示,第二举升机构42可枢转地设置在第二连接段222的前端和下机

械臂 21的后端之间。第二举升机构42的设置位置保持上机械臂22在前后方向保持在一个面内平衡姿态。

48.如图1至图6所示,第一连接段221和第二连接段222均为间隔设置的两个,伸缩段223、第二举升机构42、第一伸缩机构43以及第二伸缩机构44均为两个,上机械臂22还包括可枢转地连接两个第一连接段221的前端的第一连接轴224和可枢转地连接两个第二连接段222 的前端的第二连接轴225。具体地,第一连接段221、第三连接段211、第四连接段212的边长均为2000mm,第二连接段222管长为3000mm,伸缩段223管长2500mm,伸缩段223最大伸出长度2000mm,现场安装注入头时向挂车尾沿外延伸不超过4500mm。伸缩段223为伸缩式悬臂方管结构。

49.第二连接段222上的伸缩段223使得车载注入头的机械手实现夹持注入头的向外平移安放与回收。第二伸缩机构44驱动第二连接段222上的伸缩段223起到伸缩推拉作用,从而实现注入头的平行位移安放与回收。伸缩段223靠近外管端口下侧面或左侧面处设计有一个第二伸缩机构44的销钉接口,伸缩段223末端是一个可上下摆动的环形轴套,与注入头上设计的左右中心吊装轴对应,第一伸缩机构43的下端与注入头框架前侧面上中心线外延的预置伸延轴形成轴套连接推靠,起到注入头前后摆动作用,便于注入头在井口定位调整,确保注入头与井筒同心。

50.如图1至图6所示,下机械臂21的向上折弯设置,下机械臂21包括连接在底座10上的第三连接段211以及与第三连接段211连接的第四连接段212,其中,第四连接段212的前端与第一连接段221的前端可枢转地连接,第一举升机构41可枢转地设置在第四连接段212和底座10之间。第三连接段211和第四连接段212之间成135

°

夹角,第三连接段211和第四连接段212均为金属框架矩形管。第四连接段212与底座10上的焊接结构件紧固一起,起到升降转动下机械臂21并在就位后对结构起到拉力锁止功能,防止机械手向右侧翻而导致注入头坠地。

51.如图1至图6所示,第三连接段211和第四连接段212均为间隔设置的两个,第一举升机构41为两个,下机械臂21还包括连接两个第三连接段211的前端的第三连接轴213和可枢转地连接两个第三连接段211的后端的第四连接轴214,两个第二举升机构42间隔地且可枢转地设置在第二连接轴225和第三连接轴213之间。

52.如图1至图6所示,第一举升机构41、第二举升机构42、第一伸缩机构43以及第二伸缩机构44均为多级液压缸。需要说明的是,多级液压缸由两级或多级活塞缸套装而成,主要由缸盖、缸筒、套筒、活塞等零件组成。缸筒两端有进、出油口a和b。当a口进油,b口回油时,先推动有效作用面积较大的一级活塞运动,然后推动较小的二级活塞运动。因为进入a口的流量不变,故有效作用面积大的活塞运动速度低而推力大,反之运动速度高而推力小。若b口进油,a口回油,则二级活塞先退回至终点,然后一级活塞才退回。

53.上机械臂22的承载第二伸缩机构44提供的伸缩连杆升降支撑力,第四连接轴214设置便于第二举升机构42围绕作转动平滑,第二举升机构42支撑使上机械臂22平移滑动功能。

54.由于机械手在注汽井口抓放注入头时产生最大力矩会造成注入头向右翻转坠地,经受力点分析当转动第三连接段211与挂车平台形成67.5度夹角时,第二举升机构42与水平面成90 度夹角,机械手重心完全偏离倒向转轴点右侧,第二举升机构42承受向右翻转力

矩逐渐增大,第一举升机构41推拉力最小,整个机械手与注入头装置进入侧翻极限,有可能造成机械手底座框架撕裂而致使注入头坠地,控制第二伸缩机构44与挂车平台夹角不超过45度为限位角,是机械手安全范围。改变第二举升机构42下端与下机械臂21和底座连接转轴间间距,改变第二举升机构42与上机械臂22的连接点,即第二举升机构向后平移,可改变机械手对注入头的偏转力矩。

55.如图1至图6所示,车载注入头的机械手还包括设置在底座10上的控制器、设置在注入头1的前侧部的第一光电开关和设置在注入头1的底部的第二光电开关,第一光电开关、第二光电开关、第一举升机构41、第二举升机构42、第一伸缩机构43以及第二伸缩机构44均与控制器连接。第一光电开关和第二光电开关均为光电距离传感器。第一光电开关向前探测注入头框架与挂车尾部注入头收放架的距离,以确保注入头回收时坐放在运输锁紧支架上,第二光电开关安装在注入头框架底部四角,与井口装置外侧安装的注入头支撑安放支架的四个角反射器对应位置,设计的注入头支撑安放支架坐落在注气井口装置外围,将注气井口装置围在中央。第二光电开关用于向下判断注入头装置与注入头支撑安放支架的对应四角位置,以便注入头的中心连续管与注气井口装置中心井口阀孔同心,采用机械手的自动控制安放移位注入头到注气井口将是一种有效、安全手段,同时机械手移位注入头到井口也让大型设备远离井口也是hse(健康安全环保)生产的需要。

56.控制器是全套连续油管设备控制plc系统。利用连续管设备上已有的液压泵站系统,利用液压泵站系统工作时序上的差别,配备相关必要的控制阀件与自检测诊断部件,通过管路连接到油缸,借助油缸的推拉实现上机械臂22升降和下机械臂21的转动,从而带动注入头的升降、平移,安装与回收等功能。在第一举升机构41转动下机械臂21的固定转轴点起,沿外侧面固定对应侧注入头同侧液压马达及油缸的全部金属管线及检测电缆,在转轴点用高压软管连接确保上机械臂22和下机械臂21转动管路的灵活连接。在上机械臂22上顶面固定对应注入头的全部金属管线及检测电缆到上机械臂22的末端止,下机械臂21与上机械臂22 在上滑动导柱间用高压软管自上机械臂22下机械臂21侧面转到上机械臂22上顶面连接,确保因部件平移或转动时管线及管路畅通,注入头同侧液压马达及油缸油路经固定的金属管路集中布置在注入头框架顶部的右侧面,伸缩段223顶面金属管路经高压软管连接到注入头对应侧液压马达和油缸对应接头上,高压软管及电缆统一排列穿进一个柔性尼龙托链架内,托链架的两端分别固定在伸缩段223的末端,伸缩段223伸出带动托链拉伸,伸缩段223回抽时托链叠加在第二连接段222的上顶面上,液压管路保留合适长度与注入头连接,又不影响机械手及注入头的转动。

57.实施例一的车载注入头的机械手功能如下:

58.①

在注入头运输时起到固定注入头作用,有效防止注入头向两侧侧倾;

59.②

实现注入头与连续管不分离,防止液压管线拆装造成的液压油泄露;

60.③

实现注入头一车运输、一车安装、直接井口就位;

61.④

能够形成一体化悬臂折叠油管架结构,省去了多个高压液压油管小绞车;

62.⑤

实现注入头井场固定支撑,注入头与挂车间硬支撑,防止注入头井口侧翻提高安全防范等级;

63.⑥

减少现场吊装施工设备提高作业效率,降低安装及回收工作强度;

64.⑦

缩短连续管滚筒与注入头距离,减少井场农田占用面积。

65.实施例一的下机械臂的后端可枢转地连接在底座上。上机械臂的前端与下机械臂的前端可枢转地连接。下机械臂21与上机械臂22间通过彼此连接的下后、下中、上中、上后四个连接段将下机械臂21与上机械臂22形成一个前后、上下互锁整体受力框架机构。上机械臂的后端的的伸缩段和第二连接段套装在一起,伸缩段的外端有与伸缩段一体圆形套装安装孔与注入头框架两侧起吊圆柱可套装在一起。第一举升机构可枢转地设置在下机械臂和底座之间。第二举升机构,可枢转地设置在上机械臂和底座之间;第一伸缩机构可枢转地设置在伸缩段的端头下表面的两个有间距转动接点位,伸缩段下后转动接点位安装一可转动摆动的推靠杆,前转动接点位安装一第一伸缩机构,第一伸缩机构另一端转动连接在推靠杆上,第一伸缩机构摆动推靠推靠杆,以推动注入头围绕起吊圆柱在上机械臂上前后摆动;第二伸缩机构安装在第二连接段和伸缩段的上部将二者连接在一起,伸缩段的推出或回缩形成注入头的平移。其中,第一举升机构举升操作时,使下机械臂围绕底座转动轴旋转到与底座垂直位置,将注入头向外推动到注气井口方向远离挂车尾部,第二举升机构对上机械臂起到上推和支撑功能,从而将注入头升起或降下。第一伸缩机构调整注入头机构的摆角确保注入头与井口上注入头支架重叠安放就位,第二伸缩机构对注入头向注气井口上方平移并进入注气井口上安装的注入头安装支架上方。实施例一的技术方案有效地解决了相关技术中的连续油管设备的注入头采用吊装安装方式,使得安装效率较低、连续油管设备挂车后平台油管众多杂乱、以及挂车尾部液压推靠注入头安装方式不符合煤炭气化高温高压运行环境要求的问题。在车载注入头的机械手的实施例二中,与车载注入头的机械手的实施例一的区别在于两个第二举升机构42之间的位置。如图7和图8所示,为了使用方便,车载注入头的机械手还包括间隔地套设在第二连接轴225上的第一滑套51和第二滑套52,车载注入头的机械手还包括间隔地套设在第三连接轴213上的第三滑套53和第四滑套54;一个第二举升机构42可枢转地连接在第一滑套51和第三滑套53上,另一个第二举升机构42可枢转地连接在第二滑套52和第四滑套54上,车载注入头的机械手还包括设置连接第一滑套51的上端和第二滑套52的上端的第一伸缩缸55,第一伸缩缸55的伸缩方向平行于第二连接轴225的轴线,车载注入头的机械手还包括连接在第二举升机构42之间的第二伸缩缸56,第二伸缩缸56的伸缩方向平行于第三连接轴213的轴线。

66.在车载注入头的机械手的实施例三中,与车载注入头的机械手的实施例一的区别在于第二举升机构42的安装位置。如图9所示,第一举升机构41可枢转地设置在下机械臂21和底座10之间。第二举升机构42可枢转地设置在上机械臂22和底座10之间。这样,第二举升机构42举升过程中也能够支撑上机械臂22,第二举升机构向后平移,可改变机械手对注入头的偏转力矩。

67.在车载注入头的机械手的实施例四中,与车载注入头的机械手的实施例一的区别在于第二举升机构42的安装位置以及车载注入头的机械手不包括推靠杆30。如图10所示,第一举升机构41可枢转地设置在下机械臂21和底座10之间。第二举升机构42可枢转地设置在上机械臂22和底座10之间。第一伸缩机构43安装在第二连接段222的下侧面,第一伸缩机构 43的后端与注入头1的外框架中部的外推靠杆的轴端连接,第二伸缩机构44的前端与第二连接段222的上侧面连接,第二伸缩机构44的后端与伸缩段223的后端的上部连接。注入头框架前部水平中心线上焊接前面外推靠杆,外推靠杆长度与两个伸缩段223之间的宽度相同,外推靠杆在注入头框架外部分被加工成圆柱,伸缩段223的下端与外推靠杆两侧圆柱

套装在一起,第一伸缩机构43推动注入头摆动引起注入头围绕起吊圆柱在上机械臂上前后摆动。第二伸缩机构对注入头下部摆动产生一个拉力和定位功能,避免因注入头鹅颈导向架受拉力造成向下压力导致注入头下部向后摆动。第二伸缩机构安装在第二连接段222和伸缩段的上部将二者连接在一起,第二伸缩机构带动伸缩段的推出或回缩形成注入头的平移。

68.在车载注入头的机械手的实施例五中,与车载注入头的机械手的实施例一的区别在于车载注入头的机械手不包括推靠杆30。如图11所示,第一伸缩机构43安装在第二连接段222 的下侧面,第一伸缩机构43的后端与注入头1的外框架中部的外推靠杆的轴端连接,第二伸缩机构44的前端与第二连接段222的上侧面连接,第二伸缩机构44的后端与伸缩段223的后端的上部连接。注入头框架前部水平中心线上焊接前面外推靠杆,外推靠杆长度与两个伸缩段223之间的宽度相同,外推靠杆在注入头框架外部分被加工成圆柱,伸缩段223的下端与外推靠杆两侧圆柱套装在一起,第一伸缩机构43推动注入头摆动引起注入头围绕起吊圆柱在上机械臂上前后摆动。第二伸缩机构对注入头下部摆动产生一个拉力和定位功能,避免因注入头鹅颈导向架受拉力造成向下压力导致注入头下部向后摆动。第二伸缩机构安装在第二连接段222和伸缩段的上部将二者连接在一起,第二伸缩机构带动伸缩段的推出或回缩形成注入头的平移。

69.在车载注入头的机械手的实施例六中,与车载注入头的机械手的实施例一的区别在于第一伸缩机构43的设置位置。如图12所示,第一伸缩机构43的前端安装在第二连接轴225的中心位置,第一伸缩机构43的后端与注入头1的外框架的中点位置连接。第一伸缩机构43 伸出推动注入头底部向后摆动,第一伸缩机构43缩回拉动注入头底部向前摆动。第二伸缩机构44的前端与第二连接段222的外侧面连接,第二伸缩机构44的后端与伸缩段223的外侧面连接。这样,第二伸缩机构44将第二连接段222和伸缩段223连接在一起,第二伸缩机构 44带动伸缩段223的推出或回缩形成注入头的平移。

70.车载注入头的机械手的工作原理如下:

71.①

液压泵站系统工作,复合连续管plc系统转入安装注入头程序,第二举升机构42升起提升注入头离开挂车的平板的固定位升高400mm止,安装于注入头框架上的第一光电开关提供注入头底部与挂车平板距离测量信号,此高度光电信号为系统预置参数。

72.②

第一举升机构41推到三级末位止,此时转动下机械臂21与底座10形成45度夹角,通过第二光电开关,plc系统检测注入头底部高度定位光电信号在调车范围内,如低于或高于预置设定参数,第二举升机构42外推或向里拉,plc系统对比注入头底部预置高度信号,如注入头底部高度光电信号在设定高度范围内第一举升机构41连续外推,如注入头底部高度信号超出设定范围,第一举升机构41停止,第二举升机构42外推连杆提升注入头高度到设定高度止。

73.③

第一举升机构41继续外推内缸至二级末端,期间plc系统检测注入头定位光电信号正确,如有光电报警信号第一举升机构41停止,第二举升机构42外推200mm提升注入头高度。

74.本技术还提供了一种运输车,如图1、图11至图15所示,运输车包括车架2、设置在车架2上方的机械手4以及可取放设置在车架2上的注入头1,机械手为上述的车载注入头的机械手,注入头1位于车架2的尾部且位于机械手4的后侧,车架2上设置有支撑注入头1的支

架6。上述的运输车优选为挂车。

75.如图11至图15所示,运输车还包括设置在车架2上方的控制柜5、连续油管滚筒3以及液压泵站,连续油管滚筒3和液压泵站均由控制柜5控制工作,机械手4的控制器位于控制柜5内,连续油管滚筒3位于机械手4的前侧并经连续油管穿入注入头机构内与注入头形成牵拉,注入头1液压泵站系统是常闭夹持状态,避免因注入头夹持力降低而造成连续油管松驰引起事故,液压泵站位于机械手4的前侧和/或后侧。连续油管滚筒不局限于挂车平台上装或在中部设置滚筒凹槽放置滚筒,滚筒外吊装框架坐放在中部凹槽框架上。

76.具体地,车载注入头的机械手的控制由连续管设备plc统一控制,控制柜5中的控制操作仪表台上有连续油管和机械手选择旋钮,手动和自控旋钮,连续运行按键和应急停车esd 按键与远程应急停车功能,操作台上安装有手动手柄用于控制机械手的外推安放或向里拉的机械手回收功能,一个升高手柄用于调整机械手的上机械臂高度调整功能,第一连接段221 和第四连接段212上安装有倾角传感器,机械手的上机械臂仅在机械手下支臂摆动到90度位置时伸出收缩上机械臂。在plc控制器预置有机械手的下机械臂45度位置、机械手的下机械臂的90度位置、机械手的下机械臂的105度位置三个倾角传感器测量位,当机械手位于此三个测量位置时需要操作员给一个激活运行信号,否则机械手将停止动作并发出声光报警连续提示信号,在机械手下机械臂的转轴点上部侧面安装有倾角第一传感器用于提供下机械臂摆动角度信号,在上机械臂和下机械臂之间的连接转轴点的上机械臂上安装有倾角第二传感器用于监测上机械臂水平角度,该倾角始终保持与水平成45度夹角。无论手动或自控都是plc 接收到控制信号同步启动滚筒和拉伸摆动油缸、支撑油缸,拉伸摆动油缸连接底座和下机械臂中心折点,支撑油缸下端固定在底座转轴节点外1000mm处,连接于上机械臂中心折点外 1000mm处的伸缩段结构外臂筒上。当机械手的下机械臂摆动位于90度到105度角间时,机械手完全伸出收缩上机械臂,移动注入头到设定的注汽井口的注入头支架上方,此时位于注入头下部靠近挂车一侧的前后第一光电开关和第二光电开关探测注入头与挂车间距离,并将信号传递给plc控制系统,用于调控上伸缩段的长度;安装在注入头框架的底部四个角的向下探测高度光电传感器用于探测井口装置外注入头支架上部四角的反射信号装置,以调整支撑油缸和拉伸摆动油缸的位置,调整伸缩段上注入头第一伸缩缸的角度以便注入头单元坐放于井口支架上。挂车车尾与注汽井口装置中心线距离设计4000mm~4200mm,注汽井口装置外注入头支架顶部平面与机械手注入头底部油管末端口单位距离300mm~15mm为光电测量调控区间,第二光电传感器将注入头外框架与井口支撑架间距离调整到15mm止,转为人工检查锁紧固定并就位,机械手的伸缩段的最大伸长臂载荷15吨。

77.由于挂车负载主要在中部的60多吨的连续管滚筒上,注入头的重量产生的向后下方向偏转扭矩对挂车没有影响。通过机械手的动作配合实现注入头的转动平移(升降、左右移位)、前后纵向平移、转动升降,安放收回平移等功能,实现了连续管设备注入头井口安装就位及回收至挂车。

78.运输车为全集成智能收放连续油管装置,是围绕复合连续管设备智能自动化而提出,将复合连续管设备配套部件模块设备全部集成安装于同一台挂车平台上,自挂车前马鞍上空间起集合了控制柜5、连续管与绞车(连续油管滚筒3)、液压泵站、注入头机械手、注入头、应急制动、手自一体切换阀等总成部件。控制柜5内安装有系统plc检测与控制模块、

多操作模块相应操控手柄、显示操作屏及仪表等。液压泵站含液压控制阀件和仪表。连续油管滚筒是一个直径4200mm宽3100mm的大型装置,在挂车中部一开槽与连续油管滚筒外框架尺寸相同叠放在一起,挂车大梁和开槽口两侧挂车梁承载全套设备重量。挂车载重不低于90吨,鞍座负荷35吨,后四桥结构。

79.复合连续管挂车上各液压油路用管全部采用固定金属管路,机械手上金属管路管线布置在机械臂的侧平面、上面平面上,在下机械臂21和上机械臂22铰合处用高压胶管替代可实现机械臂转动时胶管的活动韧性,转动或移动部件间液压管路采用高压软管或高压软管配合托链安装。来自液压泵站的金属液压管沿挂车后平台机械臂底座两侧边被引入到下机械臂旋转轴点,通过高压胶管将液压管线引到下支臂侧平面上的金属液压管上,在下机械臂21和上机械臂22的铰合处高压液压胶管将两臂金属液压管线连接,上机械臂的上平面液压金属管在伸缩段的外臂端经一布置在机械臂上平面的金属拖链内布置的高压液压胶管连接到注入头上相关液压部件上(马达、油缸),至此,液压泵站与注入头液压回路连通。机械手的设计、布置减掉了连续管挂车后平台的杂乱,机械手安装在挂车后平台中间轴线上,注入头沿挂车尾部有一个专用底坐支架保持注入头前倾30

°

至45

°

角,当挂车注入头移动到注气井场安放位置时,上机械臂向上举起注入头脱离注入头运输底座锁紧架向上升起,随即下机械臂旋转转动形成机械手向后转动姿态,同时注入头可折叠鹅颈导管架上左右液压打开油缸随动推出上节导管架并就位锁紧,此时车载注入头的机械手连续移动到设计的机械手固定机械臂设计就位点,连续管滚筒、可折叠鹅颈导管架、注入头都已展开就位,机械手及注入头打开伸缩段平推到井口上方状态,伸缩段223展开外推注入头就位于注气井口正上方,至此注入头、连续管达到注气状态。

80.当回收注入头时伸缩段223先回收撤回注入头止,伸缩段223安全回收位,液压管线拖链自动折叠回放,当伸缩段223回位时释放一个触发信号给与注入头一体的可折叠鹅颈导管架,此时导管折叠架上的左右回收油缸拉回展开的上节导管折叠架,上节导管架自动收回紧贴下节导管架,此时机械手的上机械臂回旋回收将注入头移动到注入头运输安放座上方,第一光电传感器检测注入头与回收运输底座距离,上机械臂向下放置注入头进入注入头底座,下机械臂继续回转至完全固定位注入头完成回收进入运输状态,第一光电传感器提示就位并锁上机械手的液压泵站系统。注入头靠近挂车一侧的框架底部两个角上设计并安装有左右两只无油润滑轴承用于简单支撑并滑动,当机械手将注入头回收移动到支架6上时两只轴承在注入头框架的斜板上滑动就位。注入头框架为注入头外框架。

81.液压泵站的控制阀件设计安装于泵站模块上,全部控制阀件为手动/电控模式操作,全部操作电缆从绞车两侧框架下绞车侧板对应大梁侧板上固定安装,引入挂车前部控制柜5。

82.控制柜5内有连续管设备plc数据采集与控制模块,模块1是通讯与连续管设备运行功能、模块2是控制注气管汇各路气体注入量的调试与配比、模块3是注入头机械手控制移动注入头收放功能与注入头在注汽井口的自动定位安装于注汽井口装置上。

83.挂车操作员在井场停车连续管设备井口就位时,控制挂车平板前后中心线与井口垂直偏离在

±

100mm内,挂车尾部与井口间距控制在3800mm~4200mm范围内,即控制连续管绞车主轴轴心距离井口12000mm左右。挂车抵达井场就位后,启动连续管系统设备进入自诊断状态,plc系统自诊断正常选择进入模块3注入头机械手状态,由于注入头机械手动作引

起连续管张紧度发生变化,致使鹅颈导引架上压力传感器信号改变,连续管绞车液压马达启动,绞车以较慢速度随注入头机械手移动而释放连续管,释放长度由连续管注入头挂车固定位到注入头井口定位时的两个鹅颈导引架间的长度决定,所需时间是机械手将注入头从挂车定位运输槽位到井口下上方安装定位标信号止,当注入头水平位移到达井口注入头下端第二光电传感器定位信标发出信号时绞车刹车停止运行。全集成智能连续管自收放设备统一安装在同一挂车平台上,配备一套液压泵站系统,控制三大主要总成连续管绞车、注入头、注入头机械手,配备一套自控注气管汇,实现连续管绞车与注入头系统自动运行、实现注入头机械手自动收放、实现气化过程注气参数及各种催化剂自动调整。

84.机械手将根据注入头下端的定位标信号单独运行调整注入头摆动小油缸,定位标信号是一个十字交叉扫描装置,以所测试信号强度为原则,当十字交叉中心点信号最强时定位成功,机械手下放注入头到井口支架四角锁扣中,注入头安装工作结束,人工插入止动销,机械手停止工作,连续管设备plc检测控制系统转入模块1状态。

85.在本实用新型的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制;方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

86.为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在

……

之上”、“在

……

上方”、“在

……

上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在

……

上方”可以包括“在

……

上方”和“在

……

下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

87.此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

88.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1