管接头及其安装方法与流程

1.本发明涉及一种管接头及其安装方法。

背景技术:

2.管接头包括通过能够扩缩径的弹性环部件相互连接的凹型部件(转接器)和凸型部件(主体)。这种管接头用于在包含商用车(卡车或公共汽车等)的汽车或建筑机械、机床等中通过单触操作来简单地连接一个配管和另一个配管,关于这种管接头,迄今为止提出了各种方案(例如,参照专利文献1、2等)。

3.在专利文献1中,公开了一种管接头,其中,管接头的凹型部件和凸型部件通过弹性环部件连接,即使在高压流体的作用下,凹型部件和凸型部件的连接也不会轻易地在不经意间被解除。

4.另外,在专利文献2中,公开了一种管接头,其中,一旦凹型部件和凸型部件相连接就不能将两者分离。具体而言,当流体压力作用时,由于压力的上升而在凸型部件上施加与插入方向相反方向(抽出凸型部件的方向)的力,该管接头构成为通过使弹性环部件进入凹型部件的槽内而使得凹型部件和凸型部件不能分离。

5.在此,图16及图17a~图17c表示现有的管接头的一例。图16是现有管接头的纵半剖视图,图17a~图17c是图16的d部的放大图,表示当流体压力作用于图16所示的现有管接头时的弹性环部件的动作变化。

6.图示的管接头101包括相互连接的凹型部件102和凸型部件103。在上述凹型部件102的内周面上,沿整个圆周形成有纵剖面为矩形的第一卡止槽105,在该第一卡止槽105上保持有一部分被切除的能够扩缩径的弹性环部件107。另一方面,在凸型部件103的外周面上形成有第二卡止槽115,如果将该凸型部件103例如从上方插入凹型部件102的内部,则保持在凹型部件102的第一卡止槽105内的弹性环部件107被凸型部件103推开,因此允许凸型部件103插入凹型部件102的内部。

7.此外,如图17a所示,在凸型部件103的第二卡止槽115与凹型部件102的第一卡止槽105一致的时刻,如图17a中点划线所示,被扩径的弹性环部件107在自身的弹性复原力的作用下如实线所示缩径,嵌入凸型部件103的第二卡止槽115内而被卡固,因此,凹型部件102和凸型部件103通过弹性环部件107相互连接。因此,即使在该管接头101上作用有流体压力,也能够防止凸型部件103从凹型部件102脱落。现有技术文献专利文献

8.专利文献1:日本专利实开平5-054891号公报专利文献2:日本专利特开2008-180366号公报

技术实现要素:

发明要解决的课题

9.但是,在流体压力作用于图16所示的现有的管接头101的状态下,例如通过振动等而在凹型部件102和凸型部件103之间反复发生相对旋转时,如图17b所示,弹性环部件107的角部和凸型部件103的第二卡止槽115的接触部分被削去而成为锥面,两者通过该锥面成为面接触。此时,若凸型部件103因流体压力而作用图中向上的力(抽出凸型部件103的方向的力),则如图17b所示,在弹性环部件107和第二卡止槽115的锥面状的接触面上,对接触面作用垂直方向的力f1,因此,弹性环部件107因该力f1的水平分力f

11

而扩径(向图示箭头方向扩展)。因此,如图17c所示,弹性环部件107和凸型部件103的第二卡止槽115的卡止状态被解除,发生凸型部件103朝向图中的上方脱落的问题。

10.本发明是鉴于上述问题而提出的,其目的在于提供一种在作用有流体压力的状态下即使由于振动等而使凹型部件与凸型部件之间反复相对旋转也能够防止凸型部件从凹型部件脱落的、耐久性高的管接头和该管接头的安装方法。用于解决课题的手段

11.为了达到上述目的,本发明的管接头包括:筒状的凹型部件,其在形成于内周面的第一卡止槽中保持有能够扩缩径的弹性环部件;和凸型部件,其为在外周面形成有第二卡止槽的筒状,通过一边推开所述弹性环部件一边插入凸型部件,从而使凸型部件经由所述弹性环部件与所述凹型部件连接,所述弹性环部件由一部分被切除而获得的纵剖面为矩形的圆形环构成,在所述第一卡止槽的所述凹型部件的开口侧部分,设有朝向所述凹型部件的开口方向缩径的第一锥面。另外,本发明的管接头的安装方法,其特征在于,在将凹型部件安装到设备上之后,使凸型部件与所述凹型部件连接。发明效果

12.根据本发明,通过将凸型部件插入凹型部件的内部并且弹性环部件被凹型部件的第一卡止槽和凸型部件的第二卡止槽这两者所卡固,从而使得凹型部件和凸型部件相互连接,当流体压力作用在管接头上时,弹性环部件的角部与第一卡止槽的第一锥面卡合。通过作用在弹性环部件的角部的与第一锥面卡合的卡合部上的力(相对于第一锥面为垂直方向的力)的水平分力使得弹性环部件缩径,该弹性环部件的内周面被推向凸型部件的第二卡止槽。以上的结果,在作用流体压力的状态下,不易发生由振动等引起的凹型部件和凸型部件的相对旋转,即使反复发生旋转,也能够防止凸型部件从凹型部件脱落。

附图说明

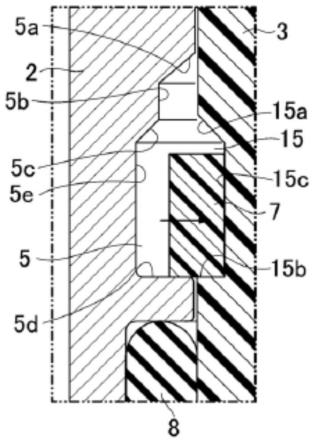

13.图1是表示构成第一实施方式的管接头的、凹型部件与凸型部件紧固前的状态的纵半剖视图。图2是图1的a部的放大图。图3是图1的b部的放大图。图4是弹性环部件的俯视图。图5是管接头的纵半剖视图,表示将凸型部件插入凹型部件的状态。图6a是图5的c部的放大图,表示管接头的紧固顺序。图6b是表示图6a之后的工序的图。图6c是表示图6b之后的工序的图。图7是管接头的纵半剖视图,表示将凸型部件紧固在凹型部件上的状态。

图8a是表示流体压力作用于本实施方式的管接头时的弹性环部件的动作变化的主要部分的放大剖视图。图8b是表示图8a之后的弹性环部件的动作变化的图。图8c是表示图8b之后的弹性环部件的动作变化的图。图8d是表示图8c之后的弹性环部件的动作变化的图。图9a是表示弹性环部件的其他方式的正面半剖视图。图9b是表示弹性环部件的又一其他方式的正面半剖视图。图9c是表示弹性环部件的又一其他方式的正面半剖视图。图9d是表示弹性环部件的又一其他方式的正面半剖视图。图9e是表示弹性环部件的又一其他方式的正面半剖视图。图9f是表示弹性环部件的又一其他方式的正面半剖视图。图10a是表示流体压力作用于第二实施方式的管接头时的弹性环部件的动作变化的主要部分的剖视图。图10b是表示图10a之后的弹性环部件的动作变化的图。图11是表示本发明的变形例1的管接头的凹型部件和凸型部件紧固前的状态的纵半剖视图。图12是本发明的变形例2的管接头的凹型部件的纵半剖视图。图13是本发明的变形例3的管接头的凹型部件的纵半剖视图。图14是本发明的变形例4的管接头的凹型部件的纵半剖视图。图15是本发明的变形例5的管接头的凹型部件的纵半剖视图。图16是现有管接头的纵半剖视图。图17a是图16的d部的放大图,表示流体压力作用于现有管接头时的弹性环部件的动作变化。图17b是表示图17a之后的弹性环部件的动作变化的图。图17c是表示图17b之后的弹性环部件的动作变化的图。

具体实施方式

14.以下,基于附图对本发明的实施方式进行说明。

15.<第一实施方式>图1是表示构成本实施方式的管接头的凹型部件和凸型部件紧固前的状态的纵半剖视图,图2是图1的a部的放大图,图3是图1的b部的放大图,图4是弹性环部件的俯视图。

16.如图1所示,本实施方式的管接头1具有金属制的作为凹型部件的转接器2和树脂制的作为凸型部件的主体3。例如,转接器2用于与设备连接,主体3用于与制动器配管连接。

17.在本实施方式中,转接器2由含铅的铜锌合金(c3604)构成,主体3由用玻璃纤维(gf)强化的聚酰胺12(pa12)构成,但这些材质仅为一例,并不用于限定本发明。构成转接器2的材料可以是金属或树脂。金属可以使用黄铜材料、c6801等无铅材料、铝合金、钢铁材料、不锈钢材料。作为构成主体3的材料,可以使用由gf强化的ppa等,但不仅可以使用树脂,还可以使用黄铜锻造品(c3771)或无铅的黄铜材料、铝合金、不锈钢合金等。

18.上述转接器2是圆筒状的部件,在轴中心部贯通设置有由直径不同的大小圆孔2a、

2b形成的流路4。在本实施方式中,表示了直径不同的大小圆孔2a、2b的结构,但这只是一个示例,也可以是相同直径的圆孔。而且,在该转接器2的图1的上下方向的中间高度位置的外周,一体地形成有螺母部2a,在该螺母部2a的下方的下端部外周刻设有螺纹部2b。另外,通过用扳手或扳钳等未图示的工具旋转螺母部2a,将螺纹部2b拧入未图示的设备的螺纹孔,从而能够将该转接器2安装在设备上。另外,转接器2的螺纹部形状只是一个示例,并不限于此。也可以是锥形螺纹、直螺纹和密封材料、金属密封件等。另外,也可以是内螺纹。在本实施方式中,表示了具有螺母部2a的结构,但这只是一个示例,也可以是作为在转接器2的螺纹的内侧具有内六角的结构,能够使用六角扳手安装在设备上。此时,也可以不是螺母部2a的形状,外侧可以为圆柱形状。

19.在转接器2的大径侧的圆孔2a的内周面的上下,沿整个圆周分别形成有剖面为矩形的第一卡止槽5和环形槽6,在第一卡止槽5中嵌合保持有树脂制的作为弹性环部件的c形环7,在环形槽6中嵌装有作为密封部件的环状的o形密封圈8。另外,作为构成o形密封圈8的材料,例如可以使用三元乙丙橡胶(epdm)、丁腈橡胶(nbr)、氢化丁腈橡胶(hnbr)。另外,c形环7不限于树脂,也可以由金属构成。

20.在此,上述第一卡止槽5在转接器2的大径侧的圆孔2a的内周面的高度方向上沿整个圆周形成在上部(转接器2的上端开口部侧)。如图2详细所示,在第一卡止槽5的转接器2的开口侧部分,设有朝向转接器2的开口方向缩径的第一锥面5a。而且,内径比第一卡止槽5小的小内径部5b与第一锥面5a连接并设置在转接器2的开口方向的相反侧。小内径部5b具有与转接器2的轴向(图2的上下方向)平行的表面(垂直面)。进而,朝向转接器2的开口方向缩径的第二锥面5c与小内径部5b连接并设置在转接器2的开口方向的相反侧。这样,在转接器2的上端开口侧部分,形成有朝向图2的上方缩径的两段的第一锥面5a和第二锥面5c,连接这些第一锥面5a和第二锥面5c的内周面构成小内径部5b。第一卡止槽5的图2的下端的底面5d为与转接器2的轴垂直方向(图2的左右方向)平行的环状的平面(水平面)。底面5d和第二锥面5c通过与该转接器2的轴向平行的垂直面5e相互连接。

21.如图4所示,在形成于转接器2上的第一卡止槽5中嵌合保持有外周的一部分被切除的、能够扩缩径的树脂制的c形环7。在此,c形环7是纵剖面为矩形的圆形环,在主体3未与转接器2连接的状态(c形环7处于初始状态(无负荷状态)时),如图2所示,其内周面比转接器2的大径侧的圆孔2a的内周面突出图示的ε的量,在该c形环7的外周面和第一卡止槽5的垂直面5e之间形成有图示的间隙δ。另外,在本实施方式中,c形环7由用与主体3相同材质的玻璃纤维(gf)强化的聚酰胺12(pa12)构成,但并不限于此。

22.如图1所示,主体3是弯曲成横l字状的圆筒状部件,具有垂直部3a和从该垂直部3a的上端部弯曲成直角并水平地一体延伸的水平部3b,在水平部3b的开口侧端部设有密封环9、搭扣部10、锁固环11、锁固环保持架12以及释放环13。另外,在该主体3的内部,贯通设置有通过直径不同的大小圆孔3a、3b弯曲成横l字状的流路14。另外,在本实施方式中,主体3由弯曲成横l字状的部件构成,但主体3也可以由t字状或y字状的部件构成。

23.另外,在主体3的垂直部3a的外周的中间高度位置一体地形成有凸缘部3c,比该凸缘部3c更靠下方的部分构成插入转接器2的内部的插入部3a1。并且,在该插入部3a1的下端外周缘形成有朝向下方缩径的锥面3c。在此,在插入部3a1的外周面上,沿整个圆周形成有第二卡止槽15。在该第二卡止槽15中,如图3详细所示,在其上端部形成有向上方扩径的锥

面15a,第二卡止槽15的主体3的开口侧的端面即下端的底面15b形成为与该主体3的插入部3a1的上下方向的轴心成直角的平面(水平面)。另外,该第二卡止槽15的锥面15a和下端的底面15b通过垂直面15c相互连接。

24.下面,基于图5~图7对如上构成的管接头1的转接器2和主体3的连接顺序进行说明。

25.图5是表示将主体3插入转接器2的状态的管接头1的纵半剖视图,图6a~图6c是图5的c部的放大图,以其工序顺序表示管接头的紧固顺序,图7是管接头1的纵半剖视图,表示将主体3紧固在转接器2上的状态。

26.本实施方式的管接头1例如可以用于卡车等车辆用空气制动器配管等空气配管。本实施方式的管接头1,通过使用扭矩改锥等工具先将转接器2安装在设备上,从而即使是窄间距的情况,管接头1彼此也不会干扰。

27.如图5所示,本实施方式的管接头1从上方将主体3的插入部3a1插入该管接头1的被垂直固定的转接器2的内部而使用。

28.如上所述,当将主体3的插入部3a1从上方插入转接器2的内部时,如图6a所示,形成在主体3的插入部3a1的下端外周缘上的锥面3c与嵌合保持在转接器2的第一卡止槽5中的c形环7的上端内周缘抵接,将该c形环7向图示箭头方向推开,使该c形环7扩径。于是,如图6b所示,c形环7埋没在第一卡止槽5内,允许主体3通过(压入)。

29.然后,如图6c所示,当主体3的第二卡止槽15与转接器2的第一卡止槽5一致时,使c形环7扩径的力被解除,因此,该c形环7通过自身的弹性复原力而缩径,回到原来的初始状态,卡固在主体3的第二卡止槽15中。其结果,如图7所示,通过仅将主体3从上方插入转接器2的简单操作,使主体3通过c形环7与转接器2连接。因此,例如,在卡车的引擎盖内的有限的空间中,能够防止多个管接头1彼此的干扰,并且能够使得安装管接头1的操作性良好。

30.接着,以下基于图8a~图8d,对流体压力作用在通过以上的步骤紧固了转接器2和主体3而得到的管接头1上时的c形环7的动作进行说明。

31.图8a~图8d是表示流体压力作用于本实施方式的管接头1时的c形环7的动作的主要部分的放大剖视图。在流体压力未作用于管接头1时,c形环7处于图6c所示的状态,但在流体压力作用于管接头1时,即,例如高压空气流过转接器2的流路4和主体3的流路14时,主体3受到从转接器2脱出的方向(图8a~图8d的上方)的力。于是,如图8a所示,主体3向上移动,直到c形环7的上端外周缘部的角部在卡合点p与第一卡止槽5的第二锥面5c卡合。在该c形环7与第一卡止槽5的第二锥面5c卡合的卡合点p上,通过作用于c形环7的力(相对于第二锥面5c为直角方向的力)f1的水平分力f

11

使得c形环7缩径。

32.另外,c形环7的底面7b与主体3的第二卡止槽15的底面15b面接触,在该接触面上作用有向上的垂直阻力n。此时,若设接触面的摩擦系数为μ,则在c形环7的底面7b上作用有μ

·

n的摩擦力。由于该摩擦力μ

·

n和作用在接合点p上的力f1的水平分力f

11

大小相同,相互向相反方向作用,因此箭头方向(顺时针方向)的力偶m(参照图8b)作用在c形环7上,如图8b所示,在该c形环7的角部到达第一卡止槽5的第二锥面5c的端部的时刻,该c形环7因力偶m而倾斜。

33.并且,当c形环7的角部的卡合点p从第一卡止槽5的第二锥面5c脱离时,如图8c所示,c形环7的上端部进入到在第一卡止槽5的小内径部5b和第二卡止槽15的垂直面15c之间

形成的空间s,该角部在卡合点q与第一卡止槽5的第一锥面5a卡合。此时,在第一卡止槽5的小内径部5b和第二卡止槽15的垂直面15c之间形成的空间s的宽度w比c形环7的厚度t大(w>t),c形环7的上端部进入空间s内。因此,c形环7的倾倒被第一卡止槽5的小内径部5b所限制而使得其倾倒量抑制得较小。

34.在上述状态下,c形环7和主体3能够向上方(主体3的拔出方向)移动,直到c形环7的角部如图8c所示那样在卡合点q与第一卡止槽5的第一锥面5a卡合,阻止进一步的移动,即阻止主体3从转接器2脱落。此时,在c形环7的角部与第一锥面5a的卡合点q,相对于第一锥面5a作用有垂直方向的力f2,因此,c形环7因该力f2的水平分力f

21

的作用而缩径,其内周面被推压在主体3的第二卡止槽15的垂直面15c上。因此,c形环7向第二卡止槽15的底面15b卡合的卡合量(重合量)ε2比图8a所示的卡合量ε1大(ε2>ε1),进一步防止主体3从转接器2脱落。因此,即使在作用有空气压力等流体压力的状态下由于振动等而在转接器2和主体3之间反复发生相对旋转,也能够防止主体3从转接器2脱落,能够提高该管接头1相对于旋转的耐久性。

35.并且,在作用有流体压力的状态下,由于振动等而在转接器2和主体3之间反复进行相对的旋转,因此,如图8d所示,即使在c形环7的角部因与第一卡止槽5的第二锥面5c的滑动摩擦而被切削形成了锥面7a的情况下,c形环7也会被垂直于第一卡止槽5的第一锥面5a的力f3的水平分力f

31

向缩径方向推压。其结果是,由于c形环7的内周面被第二卡止槽15的垂直面15c推压,因此能够充分确保该c形环7与第二卡止槽15的卡合量(重合量)ε3,即使在流体压力作用于该管接头1的状态下,也能够防止主体3从转接器2脱落。

36.在此,图9a~图9f表示c形环7的其他方式,但如图9a所示,也可以将c形环7的上端(轴向一端)外周缘部的角部斜切,将该部分作为锥面7c。在这种情况下,在管接头1组装时,有可能发生将c形环7上下颠倒进行组装的误操作,因此,如图9b所示,也可以将c形环7的上部和下部(轴向两端部)的外周端缘的两角部斜切,将该部分分别作为锥面7c。此外,也可以如图9c所示,在c形环7的上端内周缘部的角部形成锥面7c,如图9d所示,分别在c形环7的上端内外周缘部的各角部形成锥面7c。或者,也可以如图9e所示,分别在c形环7的上端内周缘部和下端外周缘部的各角部形成锥面7c,如图9f所示,分别在除c形环7的下端内周缘部以外的上端内外周缘部和下端外周缘部的各角部形成锥面7c。

37.根据本实施方式的管接头1,通过作用在c形环7的角部的与第一锥面5a卡合的卡合部上的力(相对于第一锥面5a为垂直方向的力)f2、f3的水平分力f

21

、f

31

的作用,c形环7缩径,该c形环7的内周面被推压向主体3的第二卡止槽15。以上的结果是,在作用有流体压力的状态下即使由于振动等而使得转接器2和主体3反复相对旋转,也能够防止主体3从转接器2脱落,从而提高该管接头1对旋转的耐久性。

38.另外,根据本实施方式的管接头1,在c形环7和主体3的接触面上的摩擦力减小,由此,在c形环7和主体3的接触面上的磨损量减少,能够防止主体3从转接器2脱落。

39.<第二实施方式>在本实施方式的管接头中,如以下说明的那样,第一卡止槽205的结构与第一实施方式不同,但除了这一点以外,与第一实施方式的结构相同。

40.图10a及图10b是表示流体压力作用于本实施方式的管接头时的c形环的动作的主要部分的放大剖视图。

41.如图10a所示,在第一卡止槽205的转接器202的开口侧部分,设有朝向转接器202的开口方向缩径的第一锥面205a。第一卡止槽205的图10a的下端的底面205d形成为与转接器202的轴垂直方向(图10a的左右方向)平行的环状的平面(水平面)。底面205d和第一锥面205a通过与该转接器202的轴向平行的垂直面205e相互连接。

42.在具有上述卡止结构的管接头中,如图10a所示,在转接器202和主体203连接的状态下,c形环207卡固在转接器202的第一卡止槽205和主体203的第二卡止槽215这两者中,阻止主体203从转接器202脱落。

43.当流体压力作用在管接头上,主体203受到从转接器202脱出的方向(图10a的上方)的力时,如图10b所示,c形环207的角部在卡合点a与形成在转接器202上的第一卡止槽205的锥面205a接触,并且在卡合点b与形成在主体203上的第二卡止槽215接触。此时,在卡合点a作用有垂直于第一卡止槽205的锥面205a的力f2。

44.根据本实施方式的管接头,通过作用在c形环207的角部的与锥面205a卡合的卡合部上的力(相对于锥面205a为垂直方向的力)f2的水平分力f

21

的作用,c形环207缩径,c形环207的内周面被推压向主体203的第二卡止槽215。以上的结果,在作用有流体压力的状态下即使由于振动等而使得转接器202和主体203反复相对旋转,也能够防止主体203从转接器202脱落,从而提高该管接头相对于旋转的耐久性。

45.另外,在c形环207的角部和第二卡止槽215的底面215b的卡合点b作用向上的垂直阻力n,若设卡合点b的摩擦系数为μ,则在该卡合点b作用有图示箭头方向的摩擦力μ

·

n。因此,由于力f2的水平分力f

21

和摩擦力μ

·

n,在c形环207上作用有图10b中顺时针方向的力偶,由于该力偶的作用,c形环207在第一卡止槽205和第二卡止槽215的内部倾倒,有时c形环207的卡合点b处的向第二卡止槽215卡合的卡合量(重合量)变小。在这种情况下,如第一实施方式所示,通过配置为在第一卡止槽205上设置小内径部,使c形环207进入第一卡止槽205和第二卡止槽215之间的空间,从而能够利用第一卡止槽205的小内径部限制c形环207的倾倒,使其倾倒量抑制得较小。

46.另外,本发明的应用不限于以上说明的实施方式,当然可以在权利要求书以及说明书和附图中记载的技术思想的范围内进行各种变形。例如,第二锥面也可以是与转接器的轴垂直方向平行的表面,即与第一卡止槽的下端的底面平行的表面。另外,与以上的实施方式相反,也可以设置转接器为凸型部件,主体为凹型部件。进而,也可以是分别具备多个凹型部件和多个凸型部件的管接头。

47.在此,以下基于图11~图15对本发明的管接头的各种变形例进行说明。

48.<变形例1>图11是表示本发明的变形例1的管接头的凹型部件和凸型部件紧固前的状态的纵半剖视图,在本变形例的管接头1a中,凹型部件和凸型部件相对于第一实施方式的管接头1(参照图1)相反。即,对于配置在图11的上方的作为凹型部件的转接器2,插入有配置在其下方的作为凸型部件的主体3,这些转接器2和主体3通过单触操作简单地连接。另外,实际上,在使用未图示的工具将主体3紧固在未图示的设备上之后,将该主体3从下方插入于转接器2中而将两者连接。

49.在此,在图11中,对与图1所示的部件相同的部件赋予相同的符号,在转接器2中,c形环7嵌合保持在第一卡止槽5中,在环形槽6中嵌装有o形密封圈8。另外,在主体3中,在插

入部3a1的外周形成有第二卡止槽15。

50.如上所述构成的本变形例的管接头1a的基本结构与第一实施方式的管接头1(参照图1)相同,因此,在本变形例的管接头1a中,也能够得到与第一实施方式同样的效果。

51.<变形例2>图12是本发明的变形例2的管接头的凹型部件的纵半剖视图,在本变形例中,在作为凹型部件的转接器2的上端内周部上沿整个圆周形成的环形槽16中嵌装有防止异物用的o形密封圈17,其他结构与第一实施方式的转接器2(参照图1)的结构相同。因此,在图12中,对与图1所示相同的部件赋予相同的符号。

52.<变形例3>图13是本发明的变形例3的管接头的凹型部件的纵半剖视图,在本变形例中,在作为凹型部件的转接器2的轴中心贯通设置有相同直径的圆孔2c,在该圆孔2c的上下形成的第一卡止槽5和环形槽6中分别嵌合保持有c形环7和o形密封圈8。另外,在高度方向(上下方向)上,在螺母部2a和螺纹部2b之间的外周上嵌装有o形密封圈18。其他结构与第一实施方式的转接器2(参照图1)的结构相同。因此,在图13中,对与图1所示相同的部件赋予相同的符号。

53.<变形例4>图14是本发明的变形例4的管接头的凹型部件的纵半剖视图,在本变形例中,在变形例3的转接器2中,在形成于圆孔2c的上端的环形槽16中嵌装有防止异物用的o形密封圈17,其他结构与变形例3所示的结构(参照图13)相同。

54.<变形例5>图15是本发明的变形例5的管接头的凹型部件的纵半剖视图,在本变形例中,转接器2构成为t字状的管状部件,在该转接器2上形成有三个开口部(上下的两个和侧部的一个)。三个开口中分别嵌装有c形环7和o形密封圈8。

55.因此,在该转接器2上可以从三个方向插入弯头型或y型的未图示的主体3而进行连接。

56.<管接头的安装方法>上述各实施方式及变形例的管接头例如在将转接器2安装到设备上之后,将主体3连接到转接器2上以进行安装。符号的说明

57.1:管接头;2:转接器(凹型部件);3:主体(凸型部件);5:第一卡止槽;5a:第一卡止槽的第一锥面;5b:第一卡止槽的小内径部;5c:第一卡止槽的第二锥面;5d:第一卡止槽的底面;5e:第一卡止槽的垂直面;7:c形环;

7a:c形环的锥面;7b:c形环的底面;7c:c形环的锥面;15:第二卡止槽;15a:第二卡止槽的锥面;15b:第二卡止槽的底面;15c:第二卡止槽的垂直面。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1