一种井控耐火隔热耐硫化氢的高压软管组件的制作方法

1.本实用新型涉及软管组件技术领域,尤其涉及一种井控耐火隔热耐硫化氢的高压软管组件。

背景技术:

2.高压软管,即可承受高压的柔性管道,广泛用于工业生产、生活,高压软管分为:纤维增强聚氨酯软管、纤维增强尼龙软管、钢丝增强聚氨酯软管、钢丝增强尼龙软管、钢丝缠绕树脂软管和食品级软管,高压软管的特点为柔软,弹性好,吸收震动效果优秀,忍耐工作压力的范围广,尺寸及种类多种多样,高压软管在高压下仅用手即可完成同测量软管的结合或断开,结构小巧,工作压力高,主要用于机床、汽车、工程机械、摩托车上的高压软管、刹车油管及石油、化工、医药和冶炼等方面。

3.目前市场上很多软管,耐磨、耐热以及耐腐蚀性交叉,从而长期使用很容易造成软管断裂以及破损的现象发生,而且目前很多的软管也都不具备温度检测功能,如遇到温度较高的液体,很难能够及时地发现然后制止,从而很容易导致软管损坏无法进行后续的工作。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种井控耐火隔热耐硫化氢的高压软管组件。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种井控耐火隔热耐硫化氢的高压软管组件,包括软管,所述软管内部设置有螺纹式钢丝,所述软管外径左侧位置固定连接有第一连接件,所述第一连接件左端固定连接有密封圈,所述第一连接件外径固定连接有内置螺纹固定件,所述软管外径右侧位置固定连接有第二连接件,所述第二连接件外径固定连接有外置螺纹固定件,所述第一连接件前端固定连接有第一u形固定绳,所述第一u形固定绳内设置有第一不锈钢圆环,所述第二连接件后端固定连接有第二u形固定绳,所述第二u形固定绳内设置有第二不锈钢圆环,所述软管顶部中间位置贯穿并固定连接有扩张管且扩张管与软管之间互相贯通,所述扩张管顶部中间位置贯穿并固定连接有温度传感器,所述软管外侧设置有耐磨层,所述耐磨层内侧设置有耐热层,所述软管内侧设置有耐腐蚀层。

6.作为上述技术方案的进一步描述:

7.所述软管、第一连接件、密封圈与内置螺纹固定件之间互相贯通。

8.作为上述技术方案的进一步描述:

9.所述第二连接件与外置螺纹固定件之间互相贯通。

10.作为上述技术方案的进一步描述:

11.所述密封圈位于内置螺纹固定件内部,所述内置螺纹固定件位于第一u形固定绳左侧位置。

12.作为上述技术方案的进一步描述:

13.所述外置螺纹固定件位于第二u形固定绳右侧位置。

14.作为上述技术方案的进一步描述:

15.所述耐磨层采用丁腈橡胶材质。

16.作为上述技术方案的进一步描述:

17.所述耐热层采用氯丁橡胶材质。

18.作为上述技术方案的进一步描述:

19.所述耐腐蚀层采用丁基橡胶材质。

20.本实用新型具有如下有益效果:

21.1、本实用新型中,首先此款软管内部采用了螺纹式钢丝进行加固,螺纹式钢丝可大大增加软管韧性以及强度,避免会出现折断以及断裂的现象发生,此外此款的软管还分别采用了耐磨层、耐热层以及耐腐蚀层,四种不同的材质加固而成,从而不仅可增加软管的耐磨性、耐热性以及耐腐蚀性,也可大大延长软管的使用寿命。

22.2、本实用新型中,后期在使用时,可通过外置螺纹固定件将软管安装至需要的位置进行使用,此时可通过两根绳子分别穿过一不锈钢圆环与第二不锈钢圆环,然后再将绳子一端进行固定,以确保软管能够被稳定的固定,避免在使用时会出现晃动以及摇摆的现象发生,软管在使用的过程中会有少量的液体进入扩张管内部,从而扩展管顶部的温度传感器会对液体的实时温度进行检测,从而可供工作人员进行参考,避免遇到温度较高的液体会伤及到软管。

附图说明

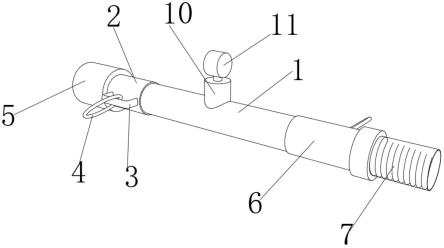

23.图1为本实用新型提出的一种井控耐火隔热耐硫化氢的高压软管组件的立体图;

24.图2为本实用新型提出的一种井控耐火隔热耐硫化氢的高压软管组件的后视立体图;

25.图3为本实用新型提出的一种井控耐火隔热耐硫化氢的高压软管组件的爆炸图;

26.图4为本实用新型提出的一种井控耐火隔热耐硫化氢的高压软管组件的软管的内部结构图;

27.图5为本实用新型提出的一种井控耐火隔热耐硫化氢的高压软管组件的软管的内部详细结构图。

28.图例说明:

29.1、软管;2、第一连接件;3、第一u形固定绳;4、第一不锈钢圆环;5、内置螺纹固定件;6、第二连接件;7、外置螺纹固定件;8、第二u形固定绳;9、第二不锈钢圆环;10、扩张管;11、温度传感器;12、密封圈;13、螺纹式钢丝;14、耐磨层;15、耐热层;16、耐腐蚀层。

具体实施方式

30.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

31.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

32.参照图1-5,本实用新型提供的一种实施例:一种井控耐火隔热耐硫化氢的高压软管组件,包括软管1,软管1内部设置有螺纹式钢丝13,软管1外径左侧位置固定连接有第一连接件2,第一连接件2左端固定连接有密封圈12,第一连接件2外径固定连接有内置螺纹固定件5,软管1外径右侧位置固定连接有第二连接件6,第二连接件6外径固定连接有外置螺纹固定件7,第一连接件2前端固定连接有第一u形固定绳3,第一u形固定绳3内设置有第一不锈钢圆环4,第二连接件6后端固定连接有第二u形固定绳8,第二u形固定绳8内设置有第二不锈钢圆环9,软管1顶部中间位置贯穿并固定连接有扩张管10且扩张管10与软管1之间互相贯通,扩张管10顶部中间位置贯穿并固定连接有温度传感器11,软管1外侧设置有耐磨层14,耐磨层14内侧设置有耐热层15,软管1内侧设置有耐腐蚀层16,此款软管1内部采用了螺纹式钢丝13进行加固,螺纹式钢丝13可大大增加软管1韧性以及强度,避免会出现折断以及断裂的现象发生,此外此款的软管1还分别采用了耐磨层14、耐热层15以及耐腐蚀层16,四种不同的材质加固而成,从而不仅可增加软管1的耐磨性、耐热性以及耐腐蚀性,也可大大延长软管1的使用寿命。

33.软管1、第一连接件2、密封圈12与内置螺纹固定件5之间互相贯通,第二连接件6与外置螺纹固定件7之间互相贯通,密封圈12位于内置螺纹固定件5内部,内置螺纹固定件5位于第一u形固定绳3左侧位置,外置螺纹固定件7位于第二u形固定绳8右侧位置,耐磨层14采用丁腈橡胶材质,耐热层15采用氯丁橡胶材质,耐腐蚀层16采用丁基橡胶材质,后期在使用时,可通过外置螺纹固定件7将软管1安装至需要的位置进行使用,然后再将需要扩张的管道连接头放置进内置螺纹固定件5内径,然后不断地拧动扩张管道的连接头将其固定至内置螺纹固定件5内径即可,第一连接件2内部的密封圈12可将扩张管道的一端与第一连接件2之间紧密的贴合,避免在使用的过程中会出现漏液的现象发生,此时可通过两根绳子分别穿过一不锈钢圆环4与第二不锈钢圆环9,然后再将绳子一端进行固定,以确保软管1能够被稳定的固定,避免在使用时会出现晃动以及摇摆的现象发生,软管1在使用的过程中会有少量的液体进入扩张管10内部,从而扩展管10顶部的温度传感器11会对液体的实时温度进行检测,从而可供工作人员进行参考,避免遇到温度较高的液体会伤及到软管1。

34.工作原理:首先此款软管1内部采用了螺纹式钢丝13进行加固,螺纹式钢丝13可大大增加软管1韧性以及强度,避免会出现折断以及断裂的现象发生,此外此款的软管1还分别采用了耐磨层14、耐热层15以及耐腐蚀层16,四种不同的材质加固而成,从而不仅可增加软管1的耐磨性、耐热性以及耐腐蚀性,也可大大延长软管1的使用寿命;后期在使用时,可通过外置螺纹固定件7将软管1安装至需要的位置进行使用,然后再将需要扩张的管道连接

头放置进内置螺纹固定件5内径,然后不断地拧动扩张管道的连接头将其固定至内置螺纹固定件5内径即可,第一连接件2内部的密封圈12可将扩张管道的一端与第一连接件2之间紧密的贴合,避免在使用的过程中会出现漏液的现象发生,此时可通过两根绳子分别穿过一不锈钢圆环4与第二不锈钢圆环9,然后再将绳子一端进行固定,以确保软管1能够被稳定的固定,避免在使用时会出现晃动以及摇摆的现象发生,软管1在使用的过程中会有少量的液体进入扩张管10内部,从而扩展管10顶部的温度传感器11会对液体的实时温度进行检测,从而可供工作人员进行参考,避免遇到温度较高的液体会伤及到软管1。

35.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1