涡轮增压并形成势垒的流体阻塞结构的制作方法

本发明涉及流体阻塞,具体而言,涉及一种涡轮增压并形成势垒的流体阻塞结构。

背景技术:

1、旋转机械经常伴随着要求对某些介质进行不同程度的隔离,其中完全隔离的技术称为密封技术,部分隔离的技术一般称为节流技术。流体隔离技术在广泛的领域中具有非常重要的意义。其中,旋转机构通过介质的情况又是最为广泛的一种类型。

2、现有的隔离技术在面对介质不清洁、介质高参数(高温或深低温、高压、强腐蚀性)、高机械转速等情况下受技术原理限制具有显著的局限性,甚至出现不能实现隔离或寿命短促的情况。

技术实现思路

1、本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提出一种基于旋转机械的结构共性,通过结构设计实现流体分流、导流,并通过导流与涡轮增压技术的协同作用,在流体流动路径上建立势垒,高效阻塞流体的流动,并通过同构梯度分级的技术方案实现逐级递进节流的结构。

2、为此,本发明提供了一种涡轮增压并形成势垒的流体阻塞结构。

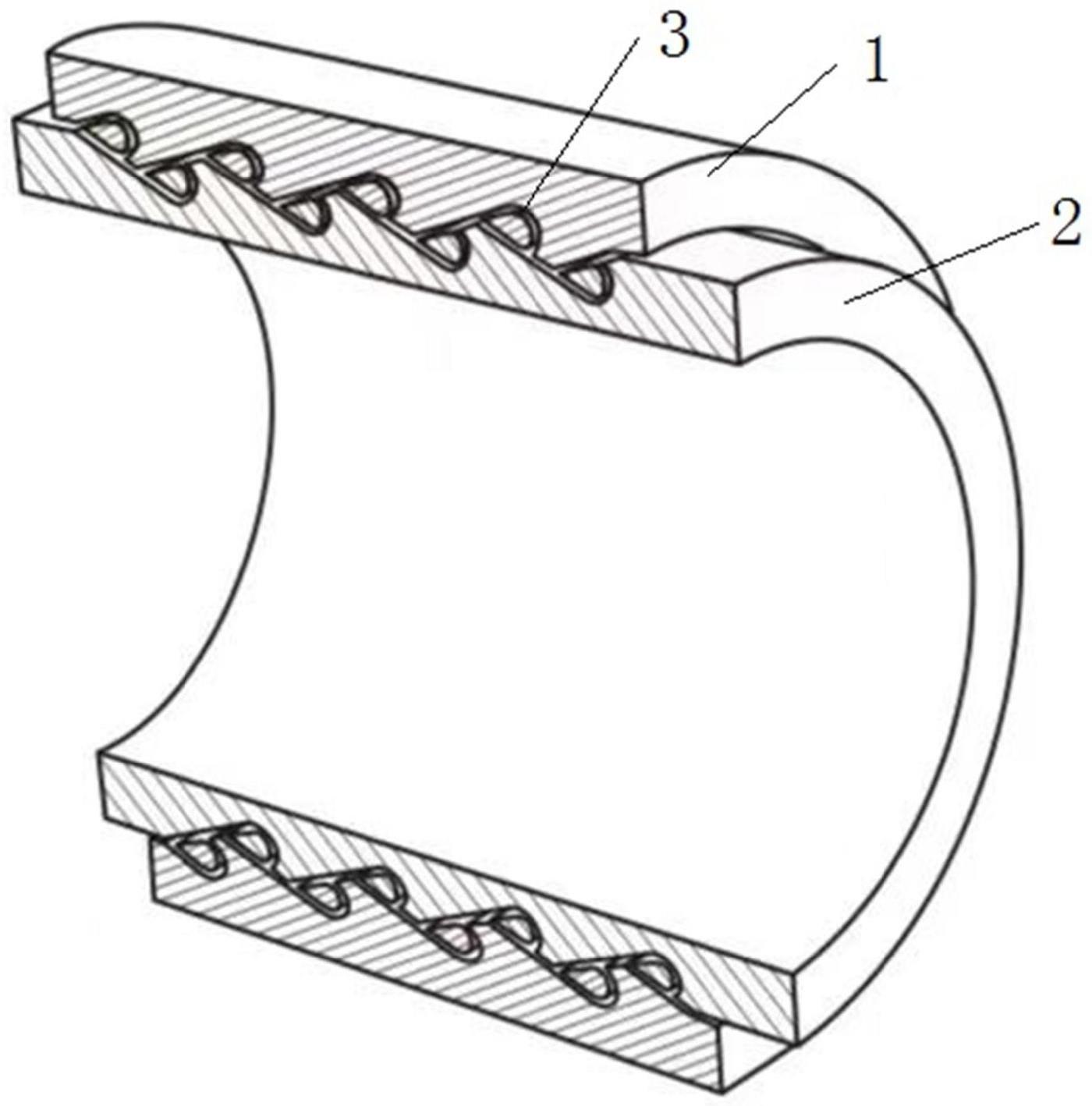

3、本发明提供了一种涡轮增压并形成势垒的流体阻塞结构,包括定子部和转子部,还包括:

4、导流流道,所述导流流道形成在所述定子部和所述转子部之间,阻塞介质沿着所述导流流道的路径流动以形成所述定子部和所述转子部之间的开放式阻塞结构;

5、所述导流流道至少包括主路流道以及分支流道,所述分支流道形成在所述定子部和所述转子部并沿着所述主路流道的路径交错布置,其中,所述阻塞介质在所述分支流道与所述主路流道的交汇处构成流动路径的冲突并形成两股阻塞介质的势垒。

6、本发明提出的涡轮增压并形成势垒的流体阻塞结构,导流流道的主路流道由定子部和转子部之间的间隙形成,阻塞介质由导流流道的一端进入,并经过主路流道和分支流道后排出,构成了阻塞介质的开放式阻塞结构。

7、现有技术中的旋转机械的运动部件(即转子部)与静止部件(即定子部)存在连接关联,例如通常会在两者之间增设密封胶圈(或类似结构)以保证阻塞介质的密封性,避免阻塞介质泄露。但由此导致以下缺点:1.对阻塞介质的清洁裕度具有较高的要求,当阻塞介质内存在颗粒时,会造成连接结构的损耗或阻塞介质流经路径的堵塞,进而导致机械密封失效;2.当具有高参数的阻塞介质在对应的高要求工况(例如高温或深低温工况、高压或超高压工况、强腐蚀性工况等)参与阻塞时,对旋转机械的各个部件的要求对应提升,尤其是参与介质阻塞或介质隔离的关联部件,由此导致介质阻塞或介质隔离的失效和关联部件的寿命缩减。

8、因此,本技术方案中的开放式阻塞结构允许定子部和转子部为非接触结构,由此使得导流流道的尺寸(即定子部和转子部的间隙)可调,即可根据阻塞介质的流体参数采用较大的设计间隙,进而允许阻塞介质存在更大的清洁裕度,甚至允许带有颗粒或杂质。此外,由于摒弃定子部和转子部的连接结构或参与介质阻塞或隔离的关联部件,使得本技术方案在高工况下使用运行时减少受限因素带来的局限性,从而提高阻塞介质和工况的多样选择性。

9、在上述基础上,本技术方案将导流流道分为主路流道和分支流道,且阻塞介质在主路流道和分支流道被分配为两股流动路径不同的流量,一部分流量继续沿主路流道由高总压方向向低总压方向流动,另一部流量则通过分支流道改变流动方向并最终与主路流道的流量形成流动路径的冲突(两股流量的流动方向相反或趋近于相反)。由于两股流量的总压相近、而流动方向冲突(相反或趋近于相反),进而造成了显著的动能损失,对来流而言造成了总压损失,流道上造成压力栓塞,形成势垒,实现有效节流。

10、此外,当转子旋转时,转子环上的流道是涡轮结构,其入口流量由上游来流挤压强迫推入,转子环上的叶轮流道按流体力学进行设计,具有较高的效率,通过叶轮将入口流动换向,并将部分转子旋转的机械能通过叶片施加到流体上,实现对流体的增压,涡轮出口流动方向也与来流方向相反,根据伯努利定理,这样造成了更强大的势垒,该势垒的强度跟转速成正比趋势,也就是说转速越高,势垒强度越大,节流越显著。

11、根据本发明上述技术方案的涡轮增压并形成势垒的流体阻塞结构,还可以具有以下附加技术特征:

12、在上述技术方案中,所述分支流道具有与所述主路流道连通的分支进口和汇集出口,且所述分支流道的路径呈现为环形构造的一部分,所述阻塞介质由所述分支进口进入并沿着分支流道流动后由所述汇集出口流出,并在此位置与流通在所述主路流道的阻塞介质形成流动路径的冲突。

13、在本技术方案中,对分支流道的形状构造做了具体限定。其中,分支流道呈现为环形构造的一部分,因此,当阻塞介质进入到分支流道时,便会沿着环形构造的路径进行流动方向的改变,进而在汇集出口与流通在主路流道的阻塞介质形成流动冲突,即两者的流动方向相反或趋近于相反,进而形成前述的势垒效应。

14、在上述技术方案中,所述主路流道具有主路入口和主路出口,所述主路入口位于阻塞介质相对高总压的一侧,所述主路出口位于阻塞介质相对低总压的一侧,以满足阻塞介质由主路流道的高总压侧向低总压侧流动的需求。

15、在本技术方案中,对主路流道的形状构造做出了具体限定。其中,由于阻塞介质满足主路流道的高总压侧向低总压侧流动的特性,因此主路入口和主路出口对应设置在相对高总压和相对低总压的一侧,当然,当相对高总压和相对低总压发生变化时,主路入口和主路出口对应变化。

16、在上述技术方案中,阻塞介质由主路流道的高总压侧向低总压侧流动的需求方程为:

17、

18、其中,p总为总压、p静为静压、p位为位压、ρ为密度,v为速度。

19、在本技术方案中,通过伯努利总压方程对流体只能从总压高的方向向总压低的方向流动进行了定理说明。当然在技术应用环境中,位压一般可忽略不计。

20、在上述技术方案中,所述主路流道的路径呈现为连续的阶梯构造,其中,每个阶梯构造均由第一流段和第二流段构成,所述阻塞介质在所述第一流段的流向呈攀升趋势,以及所述阻塞介质在所述第二流段的流向呈俯落趋势。

21、在本技术方案中,主路流道呈现为连续的阶梯构造,但需要说明的是,连续的阶梯构造均处于同一平级,即阶梯走向保持直线,既不出现明显的上升趋势,也未出现明显的下降趋势,以保证阻塞介质在每一段阶梯构造的路径相同,行程接近,避免出现明显消耗阻塞介质动能的情况。具体地,每一段的阶梯构造由第一流段和第二流段构成,且阻塞介质在第一流段和第二流段的流动趋势不同,上述结构用于确保在有限的长度(取决于转子部和定子部的轴向长度)内尽量增加阻塞介质的行程,从而在每一流段均形成两股介质的流动冲突,从而保证势垒区域的数量足够多,进而提高节流效果的显著性。

22、在上述技术方案中,每个所述第一流段和所述第二流段均设置有至少一路所述分支流道。

23、在本技术方案中,如前所述,每一流段均形成两股介质的流动冲突,从而保证势垒区域的数量足够多,进而提高节流阻塞效果的显著性。

24、在上述技术方案中,所述主路流道和所述分支流道沿着所述定子部或所述转子部的周向构成闭环结构,以在所述转子部相对于所述定子部转动时,所述主路流道和所述分支流道始终保持相对构造一致。

25、在本技术方案中,由于转子部相对于定子部发生转动运动,因此主流流道和分支流道必须为沿着转子周向或定子周向开设的闭环结构,当转动发生时,主路流道和分支流道的构造不发生任何改变,以此实现构造的一致性。

26、在上述技术方案中,所述阻塞介质在入口处的动能满足公式:

27、p总(入)=p静

28、所述阻塞介质在出口处的动能满足公式:

29、

30、其中,p总(出)>p总(入),以满足形成势垒要求。

31、在本技术方案中,通过以公式的形式对势垒的形成原因进行了说明,以方便和理解。也就是说由于在液体流动方向下游建立了更高的总压,以形成势垒,并最终阻碍了入口方向的液体流动。

32、本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!