一种提高空气静压轴承承载性能的弹性节流结构

本发明属于轴承,更具体地说,是涉及一种提高空气静压轴承承载性能的弹性节流结构。

背景技术:

1、随着超精密加工技术的不断发展,航空航天、半导体领域以及民用工业等各行各业越来越依赖超精密加工设备,主轴系统作为机床加工的核心部件,其性能和精度将直接影响到产品的加工精度和可靠性。空气静压轴承作为支撑润滑部件以其独特优势被广泛应用于主轴系统中,具有无污染、摩擦小、温升小以及精度高等优点。但是空气静压轴承也存在一些问题,由于润滑介质为气体且供气压力不能太高,导致气膜的承载力及刚度较低,这在一定程度上限制了主轴的承载性能,因此进一步提高空气静压轴承的承载性能以获得较高的加工精度是非常重要的。

2、虽然空气静压轴承的设计制造取得了重大发展,但是现阶段空气静压轴承的结构设计原则仍然不明确,如何设计高性能的空气静压轴承仍然是一项巨大的挑战,目前国内外学者对各种均压槽、复合节流腔等微结构进行优化设计,分析了不同结构参数和运行参数下的气膜承载性能,但是对于承载力和刚度的提升有限,各种补偿策略主要应用于空气静压止推轴承,并且各种补偿节流结构复杂,不适用于径向轴承,所以还需要对空气静压径向轴承的节流器进行优化设计,本文就此提出了一种应用在空气静压径向轴承上的结构简单的弹性节流结构。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是提供一种提高空气静压轴承承载性能的弹性节流结构,该结构采用弹性元件作为节流结构,在运行过程中弹性节流结构会发生一定的变形来调节气体流量,可以有效调节气膜的压力分布,极大地提升气膜的承载力和刚度,并且可以一定程度上减缓内部压力波动。

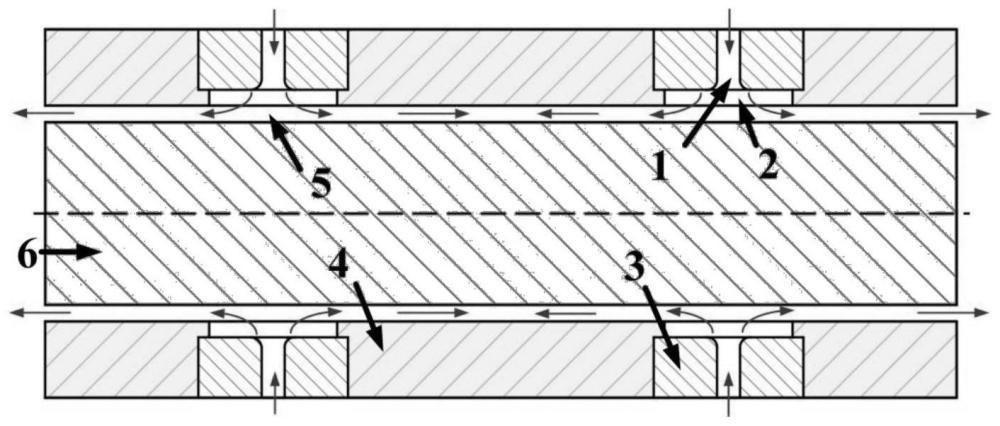

2、为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种提高空气静压轴承承载性能的弹性节流结构,在轴承上嵌接若干弹性元件,在每个弹性元件上均开设有节流孔,在轴承的内壁还设有与节流孔同轴的气腔,节流孔与气腔相连;压缩气体通过节流孔进入气腔,然后在轴承和转子之间形成气膜,最后通过轴承的末端流出;弹性元件在两侧压差作用下发生变形,带动气腔的容积变化,进而调节气体流量,调节气膜压力分布。

3、优选地,在轴承上开设阶梯孔,阶梯孔自外向内依次包括第一孔和第二孔,第一孔直径大于第二孔直径,弹性元件嵌接在第一孔内,弹性元件的端面与两孔之间的台阶相接,第二孔形成气腔。

4、优选地,所述节流孔和气腔均为圆柱孔,在节流孔的出气端做倒圆角处理。

5、采用上述技术方案所产生的有益效果在于:

6、1、本发明主要应用于精密超精密气浮主轴工作台中,本发明的弹性元件在两侧压差的作用下发生弹性变形,从而改变气腔容积大小,起到了调节轴承内气体流量和气膜压力分布的作用,提升气膜的承载力和刚度,从而提高工作台的承载性能;节流孔的末端进行倒圆角处理,能够有效减小弹性元件在两侧压强作用下产生的内部应力,弱化内部气膜的压力波动,提升该弹性节流结构的稳定性。

7、2、本发明的弹性节流结构通用性强,为实际机床加工中提高主轴系统的承载性能提供依据。

8、3、本发明结构简单、运行稳定、可靠性高,进一步提高了空气静压径向轴承的承载性能。

技术特征:

1.一种提高空气静压轴承承载性能的弹性节流结构,其特征在于,在轴承(4)上嵌接若干弹性元件(3),在每个弹性元件(3)上均开设有节流孔(1),在轴承(4)的内壁还设有与节流孔(1)同轴的气腔(2),节流孔(1)与气腔(2)相连;压缩气体通过节流孔(1)进入气腔(2),然后在轴承(4)和转子(6)之间形成气膜(5),最后通过轴承(4)的末端流出;弹性元件(3)在两侧压差作用下发生变形,带动气腔(2)的容积减小,进而调节气体流量,调节气膜压力分布。

2.根据权利要求1所述的一种提高空气静压轴承承载性能的弹性节流结构,其特征在于,在轴承(4)上开设阶梯孔,阶梯孔自外向内依次包括第一孔和第二孔,第一孔直径大于第二孔直径,弹性元件(3)嵌接在第一孔内,弹性元件(3)的端面与两孔之间的台阶相接,第二孔形成气腔(2)。

3.根据权利要求2所述的一种提高空气静压轴承承载性能的弹性节流结构,其特征在于,所述节流孔(1)和气腔(2)均为圆柱孔,在节流孔(1)的出气端做倒圆角处理。

技术总结

本发明公开了一种提高空气静压轴承承载性能的弹性节流结构,涉及轴承技术领域。在轴承上嵌接若干弹性元件,在每个弹性元件上均开设有节流孔,在轴承的内壁还设有与节流孔同轴的气腔,节流孔与气腔相连;压缩气体通过节流孔进入气腔,然后在轴承和转子之间形成气膜,最后通过轴承的末端流出;弹性元件在两侧压差作用下发生变形,带动气腔的容积变化,进而调节气体流量,调节气膜压力分布。本发明可以调节轴承内气体流量和气膜压力分布,提升气膜的承载力和刚度,从而提高工作台的承载性能。

技术研发人员:陈东菊,张璇,王汉东,范晋伟,李娜

受保护的技术使用者:北京工业大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!