减振装置以及车辆的制作方法

本申请涉及车辆领域,特别是涉及一种减振装置以及车辆。

背景技术:

1、目前,车辆上的设备以及辅助装置通过连接结构安装在车身上。汽车在行驶过程中,发动机的振动以及路面颠簸产生的振动会通过车身传递至乘客舱,导致乘客受到振动以及振动产生的噪声。

2、现有技术中,为了降低上述原因产生的噪声以及振感,通常会在部件连接结构处设置减振缓冲装置。然而,这些减振缓冲装置的减振效果无法达到有效减振,并且减振缓冲装置易老化、成本高。

技术实现思路

1、本申请实施例提供一种减振装置以及车辆,能够有效提高减振装置的减振效果,降低乘客舱的振感以及噪声。

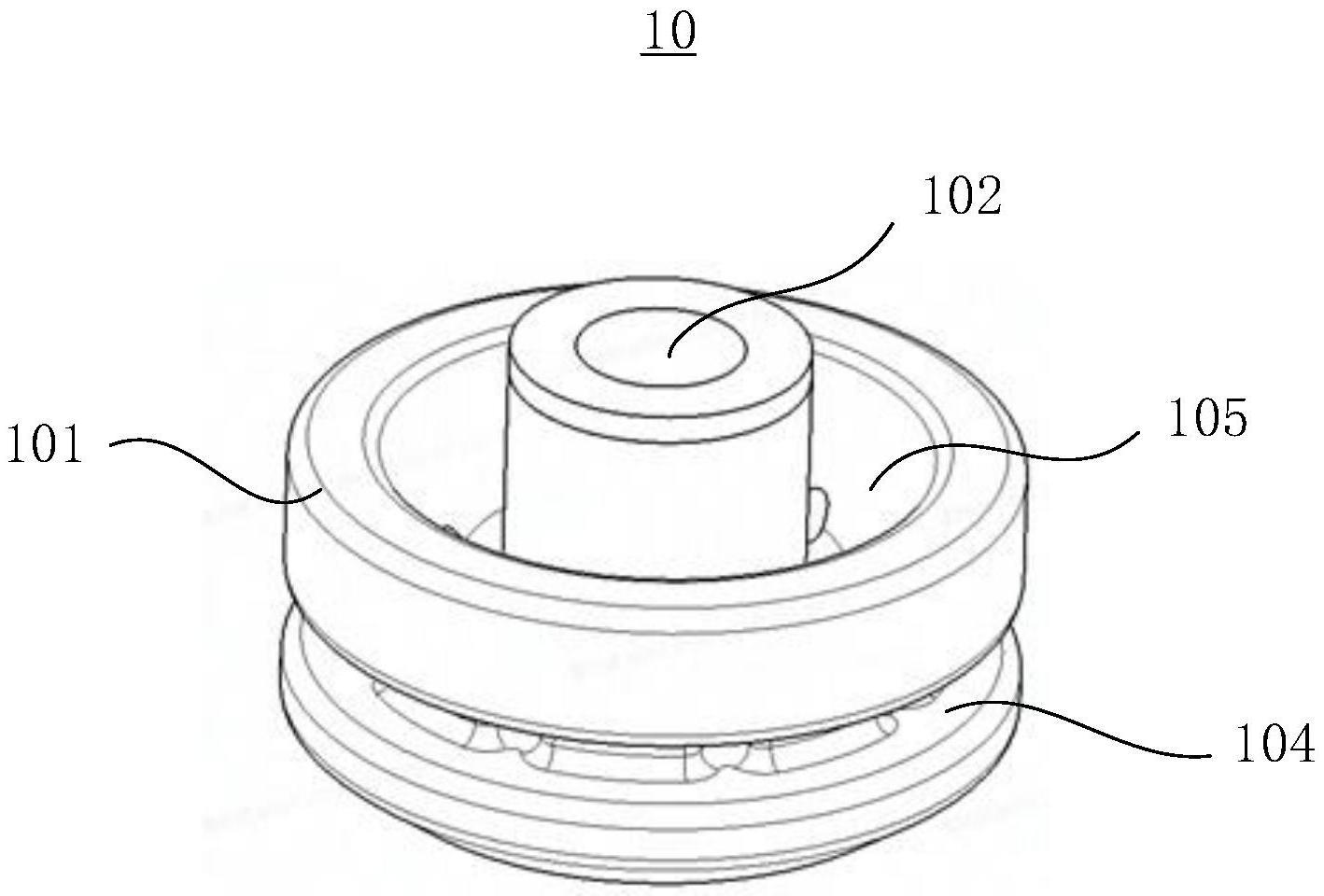

2、一方面,根据本申请实施例提出了一种减振装置,连接于车辆的车身与连接支架,减振装置包括具有弹性的柱状本体,本体上设有连接孔、减振孔以及连接槽。连接孔,沿本体的轴向贯通设置。减振孔沿本体的轴向贯穿本体,且减振孔与连接孔间隔设置。连接槽为沿本体的外周设置的环形槽,连接槽用于容纳至少部分连接支架。

3、根据本申请实施例的一个方面,减振孔沿本体径向方向的截面形状为圆形、梯形、椭圆形中的至少一种。

4、根据本申请实施例的一个方面,多个减振孔沿连接孔的周向均匀间隔设置。

5、根据本申请实施例的一个方面,本体还设有第一减振槽,第一减振槽设于本体径向的至少一个端面,第一减振槽与连接孔同轴设置。

6、根据本申请实施例的一个方面,第一减振槽的数量为多个,多个第一减振槽沿本体的径向间隔设置。

7、根据本申请实施例的一个方面,本体还设有第二减振槽,第二减振槽由连接槽的底壁沿径向内凹形成,多个第二减振槽间隔设于连接槽中。

8、根据本申请实施例的一个方面,第二减振槽与减振孔的数量相等且分别相互连通。

9、根据本申请实施例的一个方面,减振装置还包括支撑部,支撑部设于连接孔内壁,支撑部的抗拉强度大于本体的抗拉强度,支撑部具有与连接孔同轴的安装孔。

10、根据本申请实施例的一个方面,支撑部采用金属材料制造,本体采用橡胶制造,支撑部与本体采用硫化连接。

11、另一个方面,根据本申请实施例提供一种车辆,包括车体以及上述实施例中的减振装置。

12、本申请实施例提供的一种减振装置及包含其的车辆,减振装置的本体通过设置连接孔用于容纳车辆车身的连接螺栓,设置连接槽用于连接中冷管路的连接支架。并且,通过在本体上设置贯穿的减振孔,增大本体的弹性变形空间,降低了振动传递的效率,提高了动刚度值以及静刚度值,增强了减振装置的减振能力。本申请实施例中的减振装置,在保证减振垫外形结构与尺寸不变的基础上,增设减振孔,在成本不变的前提下,提高了减振装置的减振能力,降低了车辆的振感以及噪音。

技术特征:

1.一种减振装置,连接于车辆的车身与连接支架,其特征在于,所述减振装置包括具有弹性的柱状本体,所述本体上设有:

2.根据权利要求1所述的减振装置,其特征在于,所述减振孔沿所述本体径向方向的截面形状为圆形、梯形、椭圆形中的至少一种。

3.根据权利要求1所述的减振装置,其特征在于,多个所述减振孔沿所述连接孔的周向均匀间隔设置。

4.根据权利要求1-3中任一项所述的减振装置,其特征在于,所述本体还设有第一减振槽,所述第一减振槽设于所述本体径向的至少一个端面,所述第一减振槽与所述连接孔同轴设置。

5.根据权利要求4所述的减振装置,其特征在于,所述第一减振槽的数量为多个,多个所述第一减振槽沿所述本体的径向间隔设置。

6.根据权利要求5所述的减振装置,其特征在于,所述本体还设有第二减振槽,所述第二减振槽由所述连接槽的底壁沿径向内凹形成,多个所述第二减振槽间隔设于所述连接槽中。

7.根据权利要求6所述的减振装置,其特征在于,所述第二减振槽与所述减振孔的数量相等且分别相互连通。

8.根据权利要求1-3中任一项所述的减振装置,其特征在于,还包括支撑部,所述支撑部设于所述连接孔内壁,所述支撑部的抗拉强度大于所述本体的抗拉强度,所述支撑部具有与所述连接孔同轴的安装孔。

9.根据权利要求8所述的减振装置,其特征在于,所述支撑部采用金属材料制造,所述本体采用橡胶制造,所述支撑部与所述本体采用硫化连接。

10.一种车辆,其特征在于,包括:如权利要求1至9中任一项所述的减振装置。

技术总结

本申请公开了一种减振装置以及车辆,减振装置连接于车辆的车身与连接支架,减振装置包括具有弹性的柱状本体,本体上设有连接孔、减振孔以及连接槽。连接孔,沿本体的轴向贯通设置。减振孔沿本体的轴向贯穿本体,且减振孔与连接孔间隔设置。连接槽为沿本体的外周设置的环形槽,连接槽用于容纳至少部分连接支架。减振装置的本体通过设置连接孔用于容纳车辆车身的连接螺栓,设置连接槽用于连接中冷管路的连接支架。并且,通过在本体上设置贯穿的减振孔,增大本体的弹性变形空间,降低了振动传递的效率,提高了动刚度值以及静刚度值,增强了减振装置的减振能力。

技术研发人员:李光武

受保护的技术使用者:北京车和家汽车科技有限公司

技术研发日:20230224

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!