一种被动阻尼阀阀系装置的制作方法

本技术涉及阻尼减振,尤其涉及一种被动阻尼阀阀系装置。

背景技术:

1、轨道车辆的油压减振器是该类交通设备的关键部件,其主要用于减缓轨道车辆在行驶过程中的振动,保证轨道车辆的行驶安全,提高轨道车辆的舒适度。抗蛇形油压减振器水平纵向安装在转向架与车体之间,用来抑制轨道车辆的蛇形振动。但现有的轨道车辆抗蛇形油压减振器在阻尼力调节控制方面效果较差,尤其是抗蛇形油压减振器的阻尼调压阀,在小孔产生阻尼的条件下,不能满足拉伸和压缩阻尼力对于对称的需求。同时,该小孔容易堵塞,造成阻尼调压失灵,而消除堵塞的操作方式过于复杂繁琐,从而影响整个减振器的性能。目前轨道车辆的双油路减振器其准静态阻尼特性和准静态刚度特性不对称性加剧。在该类减振器经过长时间的工作后,减振器不可避免地出现油气分离或者油液乳化现象。此外,现有技术中的减振器的阻尼阀阀系装置均内置于液压缸内的活塞上,其不仅增加了生产的难度,也不便于后期减振器的运维工作。

2、中国专利文献资料cn207864510u公开提出了一种高速动车用油压减振器压力缸开孔结构,主要包括:压力缸上腔通孔和压力缸下腔通孔,其中,所述压力缸上腔通孔设置于所述压力缸管壁的一端,所述压力缸下腔通孔设置于所述压力缸管壁的另一端,用于避免所述油压减振器的活塞在拉伸和压缩时,因所述活塞上的开孔导致压缩阻尼力大于拉伸阻尼力的影响。该专利通过在抗蛇行油压减振器的压力缸的上腔和下腔开孔,从而解决活塞上打孔造成的双向互通的问题,在一定程度上满足了阻尼阀阀系的阻尼力对称性要求。但是该专利的缺陷在于:进行压力缸的上腔和下腔的开孔需要考虑开孔的孔径大小、开孔精度以及孔径如何调整等问题。在实际操作中,对压力缸进行开孔缺乏数据指导以及相关标准,实现较为困难。因此,现有技术急需一种实现方法简单、生产工艺简单、便于运维调整以及增加阻尼力对称性的阻尼阀阀系装置。

3、中国专利文献资料cn114738423a公开了一种抗蛇行减振器、抗蛇行减振系统及其控制方法和轨道车辆。该抗蛇行减振器包括液压缸。液压缸包括缸体和活塞。活塞可滑动地设置于缸体,且将缸体的内腔分隔为有杆腔和无杆腔。活塞的头部内设有自无杆腔至有杆腔单向导通的油路。缸体外在有杆腔和无杆腔之间设有三条并联的支油路,其中,第一支油路上设有第一开关阀和阻尼阀。第二支油路上设有电磁比例阀。第三支油路上设有第二开关阀。该抗蛇行减振器还包括用于向无杆腔补油的储油箱。该抗蛇行减振器的工作模式包括半主动控制模式、被动模式及小阻尼模式,能够根据车辆运行模式的不同切换不同的工作模式,提高车辆对不同踏面的适应性。但是该专利的缺陷在于:未在活塞双面分别设置单向阀系,导致该减振器在极低速下工作时,完全由小孔节流产生阻尼力,不满足拉伸阻尼力和压缩阻尼力的对称性使用要求。同时对活塞的设计和加工提出了更高的要求,导致生产成本增加。

4、因此,如何解决小孔节流设计导致的拉伸阻尼力和压缩阻尼力的非对称性,如何简化活塞以及各阻尼阀阀系的生产工艺和成本,如何便于阻尼阀阀系的运维调整,是现有技术急需解决的问题。

5、此外,一方面由于对本领域技术人员的理解存在差异;另一方面由于发明人做出本实用新型时研究了大量文献和专利,但篇幅所限并未详细罗列所有的细节与内容,然而这绝非本实用新型不具备这些现有技术的特征,相反本实用新型已经具备现有技术的所有特征,而且申请人保留在背景技术中增加相关现有技术之权利。

技术实现思路

1、现有技术缺乏对减振器简化结构的拉伸阻尼力和压缩阻力的对称性设置,其通过设置各复杂的电控装置以及各支油路间接实现对称性,但是其复杂的工艺需求以及较高的维修成本,但是不适用于轨道车辆的悬挂系统中。因此,如何在控制加工工艺、生产成本以及运维成本的基础上,满足轨道车辆对于对称性的需求,是现有技术急需解决的问题。

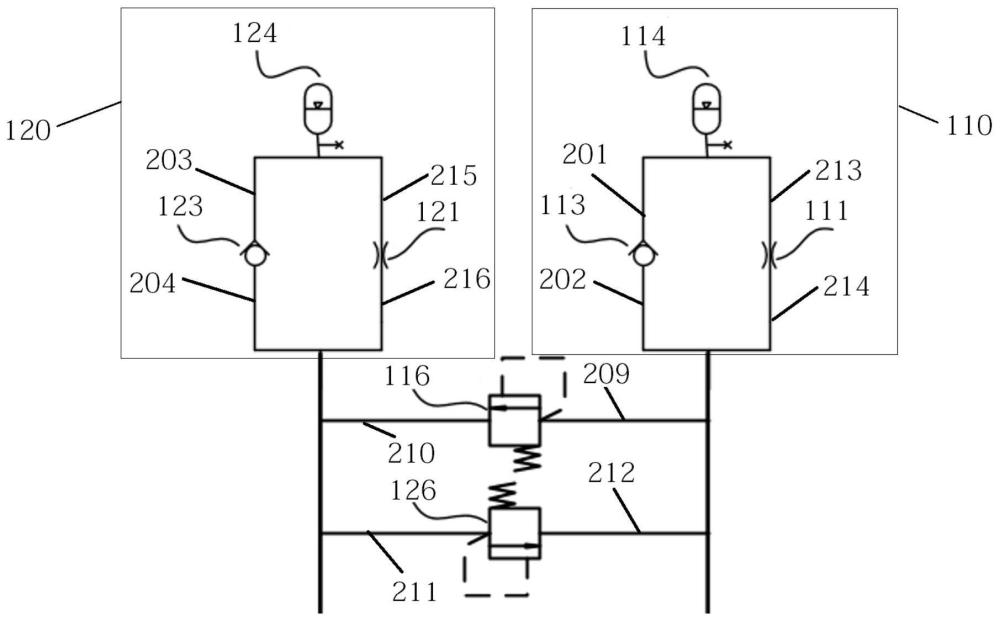

2、针对现有技术之不足,本实用新型的技术方案是提供一种被动阻尼阀阀系装置,用于提供减振系统中的液压组件的阻尼力。装置至少包括第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件。第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件外置于液压组件上。优选地,第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件分别与液压组件的第一腔室和第二腔室连通以通过第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件具有的油路构成分别用于第一腔室和第二腔室中流体流动的单向回路。本实用新型所构成的减振系统能够用于轨道车辆各悬挂系统的减振器上,从而实现阻尼力的被动提供。本实用新型通过将第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件设置在减振系统中,第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件具有相同的回路结构,并且其回路结构能够提供根据活塞往复运动的被动的基础阻尼力,从而使得该减振系统兼顾准静态与动态对称性,可以极大地降低减振系统压缩力和拉伸力的不对称率。

3、根据一种优选的实施方式,第一阻尼阀组件至少包括第一节流元件、第一单向阀和第一蓄能器。优选地,第一节流元件的第一连接端和第一单向阀的第一导通端分别与第一蓄能器连接。第一节流元件的第二连接端和第一单向阀的第一闭合端分别与液压组件连接。本实用新型的第一阻尼阀组件能够被动提供阻尼力,其阻尼力的大小取决于常通孔的尺寸。常规的阻尼阀组件通常内置于液压缸中,通过若干个油路的支路和对应的开关阀实现阻尼力的施加。由于其支路需要分别承载拉伸油液和压缩油液的交换和流动,其最终形成的总油路以及单个小孔节流提供的阻尼力均不满足简化阻尼阀结构,以及拉伸阻尼力和压缩阻尼力的对称性使用要求。本实用新型简化了阻尼阀结构,通过两个单独的阻尼阀组件进行对应拉伸阻尼力和压缩阻尼力的提供,使得该被动阻尼阀阀系装置的生产成本降低、工艺需求降低以及性能调节难度降低。

4、根据一种优选的实施方式,第二阻尼阀组件至少包括第二节流元件、第二单向阀和第二蓄能器。优选地,第二节流元件的第三连接端和第二单向阀的第二导通端分别与第二蓄能器连接,第二节流元件的第四连接端和第二单向阀的第二闭合端分别与液压组件连接。本实用新型通过第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件相同的结构设置,其分别提供的拉伸阻尼力和压缩阻尼力也相同。即使在活塞不断地进行往复运动且油液不断流动的情况下,其提供的拉伸阻尼力和压缩阻尼力也保持不变,从而保证了减振系统在准静态和动态激励下具有极佳对称性,并且相同结构利于缩短制作周期、减小生产成本,便于更换零件或开展检修工作。

5、根据一种优选的实施方式,装置还包括第一卸荷阀和第二卸荷阀。优选地,第一卸荷阀和第二卸荷阀分别设置于第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件之间。本实用新型的第一卸荷阀和第二卸荷阀的设置能够进一步控制被动阻尼阀阀系装置所提供的阻尼力,包括调节被动阻尼阀阀系装置的卸荷速度和卸荷力。

6、根据一种优选的实施方式,第一卸荷阀的第一卸荷端与第一节流元件的第二连接端和第一单向阀的第一闭合端连接。第一卸荷阀的第一封闭端与第二节流元件的第四连接端和第二单向阀的第二闭合端连接。本实用新型的第一卸荷阀和第二卸荷阀的设置可设定减振装置的拉伸卸荷速度、拉伸卸荷力、压缩卸荷速度和压缩卸荷力,并且由于装置具有由第一卸荷阀和第二卸荷阀组成的保护系统,不会因为第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件堵塞导致系统压力过高、零部件损坏等不利现象。

7、根据一种优选的实施方式,第二卸荷阀的第二卸荷端与第二节流元件的第四连接端和第二单向阀的第二闭合端连接。第二卸荷阀的第二封闭端与第一节流元件的第二连接端和第一单向阀的第一闭合端连接。本实用新型的减振装置的拉伸卸荷速度、拉伸卸荷力、压缩卸荷速度和压缩卸荷力由第一卸荷阀和第二卸荷阀设定,并且由第三单向阀和第四单向阀作为辅助进行共同设定。即使第一卸荷阀、第二卸荷阀、第三单向阀和第四单向阀中的一个或多个发生故障,也能够进行卸荷力和卸荷速度的设定。本实用新型通过方向相反的卸荷缓解各阻尼阀组件的内部压力,延长减振装置的使用寿命。

8、本实用新型的第一卸荷阀和第二卸荷阀共同组成了第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件的保护系统。在第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件出现堵塞故障,导致系统压力过高、零部件损坏等不利情况下,第一卸荷阀和第二卸荷阀能够缓解第一阻尼阀组件和第二阻尼阀组件的内部压力。

9、根据一种优选的实施方式,第一阻尼阀组件还包括第一预紧元件,若干个第一预紧元件分别与第一节流元件并联设置。优选地,第一预紧元件包括第三单向阀和第三节流元件,第三单向阀和第三节流元件串联设置。本实用新型的第一预紧元件用于提供与第二单向阀不同的预紧力,用于限制油液的流动速度,防止阻尼阀阀系内部阻尼力的快速增大,避免压力过大导致阻尼阀阀系受损的情况。

10、根据一种优选的实施方式,第三单向阀的第三导通端与第一节流元件的第二连接端连接。第三单向阀的第三闭合端通过第三节流元件与第一节流元件的第一连接端连接。本实用新型采用阻尼阀阀系组件外置方案,使得该减振装置在压缩和拉伸工作段,具有传统双油路抗蛇行减振器工作特点。

11、根据一种优选的实施方式,第二阻尼阀组件还包括第二预紧元件,若干个第二预紧元件分别与第二节流元件并联设置。优选地,第二预紧元件包括第四单向阀和第四节流元件,第四单向阀和第四节流元件串联设置。本实用新型的第二预紧元件设置保证了与第一预紧元件之间的对称性,极大简化了阻尼阀阀系的生产工艺以及性能调教过程。

12、根据一种优选的实施方式,第四单向阀的第四导通端与第二节流元件的第四连接端连接。第四单向阀的第四闭合端通过第四节流元件与第二节流元件的第三连接端连接。本实用新型的第四单向阀与第二节流元件的连接,进一步兼顾了减振器的准静态和动态对称性,可以改善轨道车辆的稳定性、曲线通过性和平稳性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!