一种超低温液体储存容器用冷屏装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种低温液体的储运设备,尤其涉及一种超低温液体储存容器用冷屏装置,属于储运设备技术领域。

背景技术:

2.随着科学技术的进步,液氮、液氧、液氩等低温液体在工业、医疗、航天和日常生活中的使用越来越频繁。储存该类低温液体的设备通常由内容器、外壳、真空夹层以及管路系统等组成。低温容器的保温效果与夹层真空度和夹层绝热材料本身绝热性能息息相关。对于-160℃以下、-196℃以上低温液体来说,现有低温液体储存容器中采用的高真空多层绝热或真空粉末绝热的绝热型式虽然基本可以满足其对绝热性能要求。但对于液氢、液氦类沸点低、汽化潜热小的超低温介质而言,采用上述两种绝热型式的保温效果往往不如人意,因为日蒸发率会非常高,液体储存时间很短。因此用来盛装这类液体的容器通常会在真空夹层空间设置液氮冷屏,形成一道低温屏障,阻碍外部热量入侵内容器。以此降低内容器超低温介质的损耗,减少介质的蒸发量,实现超低温介质在低压状态下的长时间储存。

3.据申请人了解,目前大容积超低温容器主要以液氮冷屏为主,其主要结构型式为以下两种:

4.(1)全液氮容器屏:直接在超低温介质内容器外整体包覆液氮容器,使内容器始终处于液氮中,从而形成绝热屏障,降低介质日蒸发率。具有该类绝热结构的超低温容器其绝热性能良好,且遇冷量小、稳定时间短,但因其结构复杂、笨重,加大了容器制造的难度;同时液氮消耗量较大,增加了日常使用维护成本。

5.(2)端部液氮容器屏:将冷源容器放置于夹层一端,并与筒状结构的金属屏的开口端连接,将储存低温液体的内胆包裹在金属屏和冷源容器之间,利用冷源容器维持金属屏近端的低温,利用沿金属屏表面延伸设置的冷流体盘管维持金属屏远端的低温,从而阻碍热量侵入内胆,该方案可减轻容器整体重量,降低液氮消耗量。其冷流体盘管从液氮容器下端引出,经循环回路返回冷源容器顶部,由于连通器原理无法确保超低温容器冷屏顶部温度为液氮温度,因此采用此种绝热结构其绝热效果并不明显。

技术实现要素:

6.本实用新型的目的在于:针对上述现有技术存在的问题,提供一种绝热效果佳、液氮消耗量少的超低温液体储存容器用冷屏装置。

7.本实用新型超低温液体储存容器用冷屏装置的基本技术方案是:包括位于筒状外壳之内的内容器,以及位于所述外壳和内容器之间真空层内的金属冷屏;

8.所述内容器的一端和外壳之间安置有盛装输入超低温介质的低温冷源容器;

9.所述金属冷屏的上、下分别附有上冷却盘管和下冷却盘管;所述上冷却盘管和下冷却盘管的一端分别与所述低温冷源容器连通,另一端分别接往气液分离装置;

10.所述气液分离装置包括位于外胆中的内胆,所述内胆的上游端通过外套真空管路

的管路接头与所述上冷却盘管和下冷却盘管连通,且其下游端经三通接头分别与低压放散管路和高压放散管路连通。

11.使用时,除了真空隔离等传统隔热结构和措施外,本实用新型的低温冷源容器中输入的液氮之类超低温介质流经附于金属冷屏的上冷却盘管和下冷却盘管,气化后由气液分离装置排出,在此过程中真空夹层中形成了效抑制热辐射的金属冷屏与液氮吸热有机结合的绝热结构,从而切实达到降低内容器外壁温度的目的,其绝热效果佳、液氮消耗量少,进一步提升了真空夹层的保温效果,降低冷源容器的加注频率,为超低温容器的使用与运输提供了良好的基础。

12.本实用新型进一步的完善是:所述内胆中装有控制上游端启闭的浮球阀。气液分离装置内的液体达到一定液位高度时,浮球阀受浮力作用会自动关闭进液通道,阻止液体继续流进气液分离装置。待气液分离装置内液体汽化排入大气后,阀门重新打开,妥善解决了冷屏因单循环连通器回路带来的冷屏上端温度高于液氮温度的问题,进一步降低了冷屏装置液氮消耗量。

13.本实用新型再进一步的完善是:所述上冷却盘管和下冷却盘管均由间隔方波状弯曲的单管构成。这样在端部液氮容器冷屏基础上,两根(或两根以上)底部流出的盘管分别经冷屏筒体上下两侧单向流向布置在冷屏末端的气液分离装置,利用气液分离装置将冷流盘管内的气体排出到大气环境中,冷流液体流入后可在气液分离装置短暂储存,介质汽化成气体后再排向大气。

14.本实用新型更进一步的完善是:所述低温冷源容器为环形回转体封闭容器,具有与大气连通的气体安全放散管、外接介质源的介质加排管路、以及分别设于上部和下部探测压力的低压取压管和高压取压管。

15.本实用新型还进一步的完善是:所述内容器包覆有内绝热层,所述内胆外有缠绕绝热层。

16.本实用新型又进一步的完善是:所述金属冷屏的上、下分别附有通过外绝热层包绕的上冷却盘管和下冷却盘管。

17.本实用新型仍进一步的完善是:所述内缠绕绝热层和外缠绕绝热层均由铝箔和阻燃型绝热纸叠加而成,绝热层数为50-80层,缠绕包扎厚度为25-40mm;以及所述气液分离装置的低压放散压力为3.5

±

0.2kpa,高压放散压力为7

±

0.5kpa。

附图说明

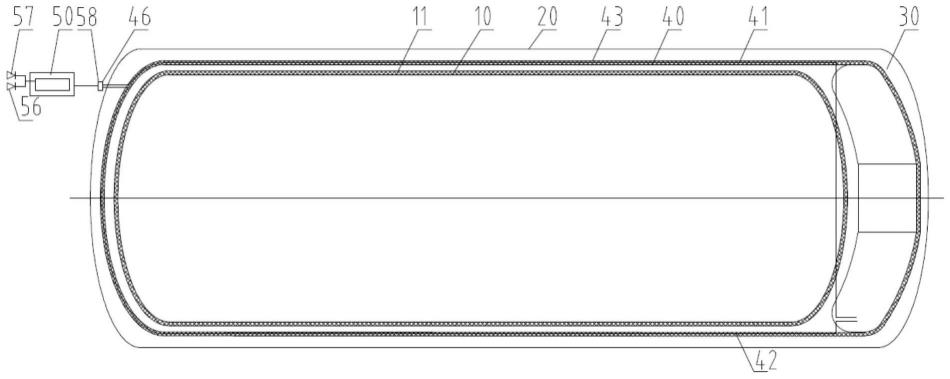

18.图1为本实用新型的一个实施例的结构示意图;

19.图2为图1实施例的低温冷源容器立体结构示意图;

20.图3为图1实施例的低温冷源容器平面结构示意图。

21.图4为图1实施例的金属冷屏结构示意图;

22.图5为图1实施例的冷流体盘管结构示意图;

23.图6为图1实施例的冷流体盘管分离结构示意图;

24.图7为图1实施例的气液分离装置结构示意图;

25.图中:10、内容器;11、内绝热层;20、外壳;30、低温冷源容器;31、气体安全放散管;32、介质加排管路;33、低压取压管;34、高压取压管;40、金属冷屏;41、上冷却盘管;42、下冷

却盘管;43、外绝热层;44、冷屏筒体;45、冷屏封头;46内真空接头;50、气液分离装置;51、内胆;52、外胆;53、缠绕绝热层;54、真空管路;55、浮球阀;56、低压放散管路;57、高压放散管路;58、管路接头。

具体实施方式

26.实施例一

27.本实施例的超低温液体储存容器用冷屏装置的基本构成如图1所示,包括位于筒状外壳20之内的内容器10,以及位于所述外壳和内容器之间真空层内的金属冷屏40,内容器10包覆有内绝热层11,其外侧一端和外壳之间安置有位于真空层中的低温冷源容器30,构成真空多层绝热结构。内容器10用于盛装超低温介质,低温冷源容器30与内容器10同时密封在承受外压的外壳20内部,中间所夹空间抽成真空层维持超低温容器绝热效果。

28.低温冷源容器30的具体结构如图2和图3所示,用于储存液氮或其他低温冷却介质,其结构为环形回转体封闭容器,回转体截面为圆形、椭圆形或其他封闭形状。材质为不锈钢,具有与大气连通的气体安全放散管31、外接介质源的介质加排管路32、以及分别设于上部和下部探测压力的低压取压管33和高压取压管34,因此具备介质加排、压力液位测量、安全放散、以及为冷屏提供冷却介质功能。

29.金属冷屏40如图4所示,整体呈水平的筒状,由铝质的冷屏筒体44和一端的冷屏封头45构成,上、下分别附有通过间隔分布铜质u型卡与铆钉固定在金属冷屏筒体外表面的上冷却盘管41和下冷却盘管42,其外包绕外绝热层43。上冷却盘管41和下冷却盘管42的一端分别与低温冷源容器30连通,且远离低温冷源容器30的另一端分别接内真空接头46,从而为夹层空间提供一道液氮冷屏,再依靠冷屏减少热辐射,达到降低内容器外壁温度的目的。

30.上冷却盘管41和下冷却盘管42如图5和图6所示,呈间隔方波状弯曲。

31.气液分离装置如图7所示,包括位于外胆52中的内胆51,内胆51外有缠绕绝热层53,其上游端通过外套真空管路54的管路接头58与内真空接头46连接,从而与上冷却盘管41和下冷却盘管42连通,接收上下冷却盘管汇合后流出的冷却介质;其下游端经三通接头分别与低压放散管路56和高压放散管路57连通,将汽化后的冷却介质排向大气。

32.内胆51中装有控制上游端启闭的浮球阀55;用于根据内胆中的冷流量控制管路中的阀门启闭。

33.更具体而言,内缠绕绝热层11和外缠绕绝热层43均由铝箔+阻燃型绝热纸叠加而成,绝热层数为50-80层,缠绕包扎厚度为25-40mm。气液分离装置的低压放散压力为3.5

±

0.2kpa,高压放散压力为7

±

0.5kpa。

34.工作时,超低温液体储存容器用冷屏装置在端部液氮容器冷屏基础上,采用两根(或多根)盘管分别经冷屏筒体上、下单流向与设置于冷屏末端的气液分离装置连通,将冷流盘管内的气体排出到大气中。冷流液体流入后可在气液分离装置短暂储存,介质汽化成气体后再排向大气。

35.当气液分离装置内的液体达到一定液位高度时,浮球阀受浮力作用会自动关闭进液通道,阻止液体继续流进气液分离装置。待气液分离装置内液体汽化排入大气后,阀门重新打开。

36.与现有技术相比,本实施例具有以下显著优点:

37.1、通过改进冷流体盘管盘绕形式,解决了单循环连通器回路带来的冷屏上端温度高于液氮温度的问题,提高了整个冷屏装置的保温能力,降低超低温容器内容器介质的日蒸发率,实现了超低温介质的长时间密闭储存。

38.2、通过在冷屏末端设置气液分离装置,可实现将冷流盘管因汽化产生气体单向排出,确保冷流盘管内为低压液化气体,使液氮容器中的冷量传递至储存低温液体的内胆,对超低温容器内容器起到冷却作用。

39.3、气液分离装置还通过其内设浮球阀可实现冷源容器流出冷却介质的短暂储存,当分离装置内胆储存介质到达一定液位高度时,通过浮球阀利用浮力实现阀门自动关闭,阻止冷源容器介质继续流出。以此来达到降低低温冷源容器液氮消耗量,延长超低温介质储存时间,为用户提高超低温容器使用经济效应。

40.除上述实施例外,本实用新型还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1