一种基于岩相与地震相的地层尖灭线识别方法与流程

[0001]

本发明涉及石油与天然气工程技术领域,特别涉及一种基于岩相与地震相的地层尖灭线识别方法。

背景技术:

[0002]

尖灭位置的确定对于确立地层圈闭边界、提高气藏勘探成功率具有十分重要的意义,而当产气及勘探层位埋深较大(一般在5500-6500米之间),地震反射能量弱,分辨率低,或地层岩相变化大时,容易造成地震资料解释中,尖灭位置难以准确定位。

技术实现要素:

[0003]

本发明的目的在于克服现有技术中所存在的上述不足,提供一种基于岩相与地震相的地层尖灭线识别方法。

[0004]

为了实现上述发明目的,本发明提供了以下技术方案:

[0005]

一种基于岩相与地震相的地层尖灭线识别方法,包括以下步骤:

[0006]

步骤一:通过钻井和连井进行地层对比分析,分析地层厚度在0-80m范围内,与上覆、下覆地层不同岩相的上、下接触关系和地层厚度变化特征;

[0007]

步骤二:根据所述步骤一的地层对比分析结果,建立二维地质模型;

[0008]

步骤三:分析已完钻井测井资料,统计地层厚度在0-80m范围内,不同岩相的声波曲线和密度曲线的最大值、平均值、最小值,得到不同岩相的声波特征和密度特征;

[0009]

步骤四:分析实际地震资料,得到地震子波、地震主频;

[0010]

步骤五:基于所述步骤二得到的二维地质模型,以及所述步骤一、步骤三和步骤四得到的不同岩相的地层厚度变化特征、声波特征、密度特征、地震子波、地震主频,进行地震模拟;

[0011]

步骤六:将所述步骤二建立的二维地质模型与所述步骤五地震模拟得到的地震剖面进行叠合,分析因地层不断减薄、尖灭及其与上覆直接接触地层岩相及厚度变化所引起的地震振幅能量、几何外形的变化规律;

[0012]

步骤七:将所述步骤六得到的变化规律,应用于三维地震资料的解释工作,从而识别地层尖灭线。解释中注意整体变化趋势,排除局部因断层或地震资料处理陷阱等因素引起的复杂性,在变化中寻找规律,从而落实地层尖灭线的分布。

[0013]

优选的,所述步骤四中,进行实际地震资料分析时,利用分析软件对地层厚度在0-80m范围内,及其上覆、下覆地层的频谱进行分析。

[0014]

优选的,所述步骤四中,所述分析软件包括landmark、jason、geocyber、geoscope、smi。

[0015]

优选的,所述步骤五中,通过地震模拟软件进行地震模拟,所述地震模拟软件包括tesseral、seiswave。

[0016]

优选的,所述步骤六中,进行叠合分析的地震剖面与实际地震资料在几何外形、频

率、振幅能量上相似。

[0017]

优选的,所述步骤七中,将得到的变化规律应用于三维地震资料的解释工作时,包括利用地震振幅能量的变化规律,识别地层尖灭线。

[0018]

优选的,所述步骤七中,将得到的变化规律应用于三维地震资料的解释工作时,包括利用地震振幅能量和几何外形的组合变化规律,识别地层尖灭线。

[0019]

优选的,所述步骤一能够在所述步骤五实施之前的任何时刻进行实施,所述步骤二能够在所述步骤实施一之后且所述步骤五实施之前的任何时刻进行实施。

[0020]

优选的,所述步骤三能够在所述步骤五实施之前的任何时刻进行实施。

[0021]

优选的,所述步骤四能够在所述步骤五实施之前的任何时刻进行实施。

[0022]

与现有技术相比,本发明的有益效果:

[0023]

采用本发明技术可以通过地层对比确定岩相变化,利用正演模拟建立岩相与地震相的关联,明确地层尖灭线的展布特征,识别地层尖灭线,确立地层圈闭边界,为不同区带,尤其是斜坡带构造-地层、地层圈闭的勘探提供有效支撑。

附图说明:

[0024]

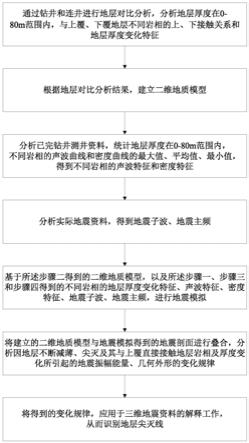

图1是本发明实施例1所述的一种基于岩相与地震相的地层尖灭线识别方法的流程示意图。

[0025]

图2是本发明所述的地层厚度在0-80m范围内,与上覆、下覆地层不同岩相的上、下接触关系、地层厚度变化的示意图。

[0026]

图3是本发明所述的二维地质模型的示意图。

[0027]

图4是本发明所述的利用总结的变化规律识别地层尖灭线的示意图。

[0028]

图5是本发明实施例2所述的一种基于岩相与地震相的地层尖灭线识别方法的流程示意图。

具体实施方式

[0029]

下面结合试验例及具体实施方式对本发明作进一步的详细描述。但不应将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本发明内容所实现的技术均属于本发明的范围。

[0030]

实施例1

[0031]

如图1所示,一种基于岩相与地震相的地层尖灭线识别方法,包括以下步骤:

[0032]

步骤一:通过钻井和连井进行地层对比分析,分析地层厚度在0-80m范围内,与上覆、下覆地层不同岩相的上、下接触关系和地层厚度变化特征,如图2所示;

[0033]

步骤二:根据所述步骤一的地层对比分析结果,建立二维地质模型,如图3所示;

[0034]

步骤三:分析已完钻井测井资料,统计地层厚度在0-80m范围内,不同岩相的声波曲线和密度曲线的最大值、平均值、最小值,得到不同岩相的声波特征和密度特征;

[0035]

步骤四:分析实际地震资料,利用分析软件(landmark、geoscope、jason、geocyber、smi等)对地层厚度在0-80m范围内,及其上覆、下覆地层的频谱进行分析,得到地震子波、地震主频;

[0036]

步骤五:将所述步骤二得到的二维地质模型输入到地震模拟软件(tesseral、

seiswave等),按照所述步骤一、步骤三和步骤四得到的不同岩相的地层厚度变化特征、声波特征、密度特征、地震子波、地震主频对所述二维地质模型进行赋值,并通过地震模拟软件对所述二维地质模型进行地震模拟;

[0037]

步骤六:将所述步骤二建立的二维地质模型与所述步骤五地震模拟得到的地震剖面进行叠合,进行叠合分析的地震剖面与实际地震资料在几何外形、频率、振幅能量上相似,分析因地层不断减薄、尖灭及其与上覆直接接触地层岩相及厚度变化所引起的地震振幅能量、几何外形的变化规律;

[0038]

步骤七:将所述步骤六得到的变化规律,应用于三维地震资料的解释工作,从而识别地层尖灭线,如图4所示。包括利用地震振幅能量的变化规律,识别地层尖灭线;利用地震振幅能量和几何外形的组合变化规律,识别地层尖灭线等。

[0039]

实施例2

[0040]

如图5所示,一种基于岩相与地震相的地层尖灭线识别方法,包括以下步骤:

[0041]

步骤一:分析已完钻井测井资料,统计地层厚度在0-80m范围内,不同岩相的声波曲线和密度曲线的最大值、平均值、最小值,得到不同岩相的声波特征和密度特征;

[0042]

步骤二:分析实际地震资料,利用分析软件(landmark、jason、geocyber、geoscope、smi等)对地层厚度在0-80m范围内,及其上覆、下覆地层的频谱进行分析,得到地震子波、地震主频;

[0043]

步骤三:通过钻井和连井进行地层对比分析,分析地层厚度在0-80m范围内,与上覆、下覆地层不同岩相的上、下接触关系和地层厚度变化特征,如图2所示;

[0044]

步骤四:根据所述步骤三的地层对比分析结果,建立二维地质模型,如图3所示;

[0045]

步骤五:将所述步骤四得到的二维地质模型输入到地震模拟软件(tesseral、seiswave等),按照所述步骤一、步骤二和步骤三得到的不同岩相的声波特征、密度特征、地震子波、地震主频、地层厚度变化特征对所述二维地质模型进行赋值,并通过地震模拟软件对所述二维地质模型进行地震模拟;

[0046]

步骤六:将所述步骤四建立的二维地质模型与所述步骤五地震模拟得到的地震剖面进行叠合,进行叠合分析的地震剖面与实际地震资料在几何外形、频率、振幅能量上相似,分析因地层不断减薄、尖灭及其与上覆直接接触地层岩相及厚度变化所引起的地震振幅能量、几何外形的变化规律;

[0047]

步骤七:将所述步骤六得到出的变化规律,应用于三维地震资料的解释工作,从而识别地层尖灭线,如图4所示。包括利用地震振幅能量的变化规律,识别地层尖灭线;利用地震振幅能量和几何外形的组合变化规律,识别地层尖灭线等。

[0048]

下面以四川盆地某层段地层为例,进行进一步说明如何总结变化规律,并指导三维地震资料的解释工作:

[0049]

通过分析发现:地层厚度在0-80m范围内地震剖面的变化分为两部分,一方面表现在:顶部碎屑岩与碳酸盐岩之间的反射界面上振幅能量上的变化,当某层段地层大于四分之一波长(约40米)时,其振幅能量为弱振幅,当等于四分之一波长至八分之一波长之间,其振幅能能量为强振幅,当小于八分之一波长其振幅能量转为弱振幅,当某层段地层尖灭,其振幅能量转为中强振幅,总体上呈现弱-强-弱-中强的变化规律,但因受区内上覆碳酸地层的影响,某层段地层大于四分之一波长这一段的弱振幅特征又会出现复杂的变化,但从某

层段地层等于四分之一波长直至尖灭这一段的强-弱-中强变化特征相对稳定,因此可以作为判断尖灭线的依据之一;另一方面表现在:碎屑岩与碳酸盐岩分界面之下地震反射层在几何外形与振幅能量的组合变化,当某层段地层大于四分之一波长,受上覆碳酸盐岩地层(xx段灰岩)的影响,地震上总体呈宽波谷,双峰式的复合相位特征,振幅能量中强;随着xx段灰岩的尖灭,复合相位逐渐过渡,当xx段灰岩尖灭,宽波谷逐渐变窄,特征变为单一波谷,随着某层段地层地层厚度的减薄直至尖灭,波谷越来越窄,能量由强变弱;当弱波谷遇上中强波谷,则某层段地层处于尖灭线附近。

[0050]

以上实施例仅用以说明本发明而并非限制本发明所描述的技术方案,尽管本说明书参照上述的各个实施例对本发明已进行了详细的说明,但本发明不局限于上述具体实施方式,因此任何对本发明进行修改或等同替换;而一切不脱离发明的精神和范围的技术方案及其改进,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1