一种光纤微测井装置的制作方法

[0001]

本实用新型涉及地震勘探技术领域,具体涉及一种地震勘探的井下光缆探测装置。

背景技术:

[0002]

在地震勘探中,高效、准确地获取地震相关信息,对地震的分析,监测和预警有着至关重要的影响。一般的井中地震勘探业务通过地面激发、井中接收的方式采集地震波信息,求取近地表地球物理参数。传统的测井测量方法是,将一根装有多个压电检波器的电缆下到井底,检波器间的距离为2米到5米;或者,通过电缆进行检测,将电缆尾端系上重物,把电缆下到待测井中,直至重物到达井底为止,电缆的引线上有深度尺度,放一炮或数炮后,把电缆提升到下一个深度上,若需要提高测量地层的分辨率,则需要提升电缆多次;因此,传统的测井测量方法操作繁琐,空间分辨率较低,无法有效地采集地震信号。

技术实现要素:

[0003]

本实用新型提供了一种地震勘探的井下光缆探测装置,解决传统地震勘探中无法高效集中采集地震波能量的问题。

[0004]

本实用新型提供的一种光纤微测井装置,包括:分布式光纤振动解调仪、光缆和探测棒;所述探测棒为圆柱体;所述光缆首端与分布式光纤振动解调仪连接,光缆中间部分螺旋型致密缠绕于探测棒上探测单元。

[0005]

进一步优化方案为,所述螺旋型致密缠绕光缆与光缆之间没有空隙,整齐的缠绕;

[0006]

进一步优化方案为,探测棒由若干个圆柱体探测单元拼接构成;

[0007]

所述圆柱体探测单元由外壳、质量块和弹性体组成,所述质量块和弹性体为圆柱体,质量块上底和下底各连接一个弹性体后包裹在外壳内,所述弹性体侧面螺旋型的致密缠绕光缆。

[0008]

所述外壳上设有光缆出入口,光缆进入外壳后螺旋型致密缠绕顶部弹性体上,然后光缆顺着质量块达到质量块底部的弹性体,光缆缠绕过弹性体后从外壳上的出口进入下一个探测单元。

[0009]

进一步优化方案为,所述弹性体为热塑性弹性体,质量块为金属材质。

[0010]

所述外壳为薄壳金属、高分子材料、尼龙材料组成;可以降低探测单元重量,同时对质量块及弹性体起到支撑作用。

[0011]

进一步优化方案为,所述质量块的直径小于弹性体的直径。

[0012]

所述弹性体设置于质量块两侧,质量块与弹性体之间用粘结剂固定,所述弹性体为圆柱形,材料为热塑性弹性体、聚氨酯弹性体、丁苯橡胶、硅橡胶等,是为了使弹性体对于相同大小地震波产生更大形变,质量块的直径小于弹性体的直径,便于将光缆连入下一个弹性体;

[0013]

所述质量块为圆柱形、材料为铅、铜、铁等。

[0014]

当地震波信号作用于探测单元上,质量块由于惯性保持静止,从而迫使质量块一侧的弹性体缩短,另一侧弹性体拉长,进而引起缠绕于弹性体上光缆沿长度方向变化,形成推挽式结构,将外壳与质量块间的相对运动转变为光纤张力,即起到环能元件的作用。探测棒起到了换能元件的作用,将沿地层方向的地震波转换为沿光纤轴向上的应变,提升作用于光缆上的信号能量;同时可通过探测棒与垂直下放光缆的组合,实现浅井微测井与深井地震勘探的结合,在同一口井内实现浅井低能量激发,深井高能量激发,避面浅井段光缆非弹性形变及非线性形变及深井段激发能量不足的问题。

[0015]

进一步优化方案为,所述探测棒由单个圆柱体构成,圆柱体侧面为两种直径相间分布,直径差大于等于光缆直径的2倍;

[0016]

所述光缆螺旋缠绕于直径较小圆柱形结构上,是为了在特定的区域设置更长长度的光缆,使更长长度光纤拾取到作用于探测棒上的声波信号,更好地接收地震信号。两种圆柱形结构其长度可根据井深及地层结构调整;

[0017]

进一步优化方案为,所述探测棒采用聚酰胺或者聚乙烯。

[0018]

探测棒的材料采用聚酰胺或者聚乙烯是其硬度较大,对光缆可以起支撑作用;同时,采用聚酰胺或者聚乙烯制成的探测棒,降低使用成本。

[0019]

进一步优化方案为,使用粘接剂填充光缆与圆柱体的空隙,使光缆与探测棒之间相互耦合;当探测棒接收到地震信号后,能够有效地将地震信号传导给光缆。

[0020]

进一步优化方案为,所述光缆采用裸光纤或直径为0.9毫米至2毫米的弯曲不敏感光缆。

[0021]

根据上述方案,本实用新型还提供一种光纤微测井方法,包括以下步骤:

[0022]

s1:根据待测井的深度确定所用探测棒类型、光缆的结构和长度,当井深较深时,采用探测棒与光缆的组合方式;

[0023]

s2:光缆的首端与分布式光纤振动解调仪相连接,同时将光缆螺旋型紧密缠绕于探测棒上探测单元,并用粘结剂固定光缆与探测单元;

[0024]

s3:安装完成后将光缆及探测棒下放入套管内,使探测棒与待测井壁平行(浅井微测井),使剩余光缆推靠于套管内壁(深井地震勘探);

[0025]

s4:开启分布式光纤传感解调仪,采用低能量激发(重锤等)进行浅表层微测井生产,避免浅层地表产生非弹性形变,采用高能量激发(井炮、震源车等) 进行深井段地震勘探生产,避免地震波能量不足以传至待测井井底;

[0026]

进一步的,步骤s1中,当井深较浅时,只采用探测棒探测方式;

[0027]

进一步的,若使用探测棒单独探测方式,步骤s2、s3中探测棒光缆首段与分布式光纤振动解调仪连接,将探测棒下放至套管内壁,将待测井用沙土填埋,使探测棒与地层良好耦合;

[0028]

进一步的,步骤s1中,当井深较深还可使用光缆单独下井探测方式;

[0029]

进一步的,若使用光缆单独探测方式,步骤s2、s3中光缆首端与分布式光纤振动解调仪连接,将光缆下放入套管内壁,使光缆推靠于套管壁上。

[0030]

本方案工作原理:通过将光缆螺旋型致密缠绕于探测棒的探测单元上,当地面激发的地震信号传导至探测棒时,探测棒将带动光缆振动,接收传来的地震信号;通过低能量激发(重锤等)进行浅表层微测井生产与采用高能量激发 (井炮、震源车等)进行深井段地

震勘探生产相结合的方式,解决了高能量激发导致浅表地层非弹性形变以及低能量激发导致地震波信号无法传导至待测井底部的问题;同时本技术方案中,光缆螺旋型设置于探测单元,由于光缆在沿地层方向得到压缩,且分布式光纤振动解调仪在沿光缆轴向的空间分辨率恒定,即分布式光纤振动解调仪对于地层的空间分辨率得到了提高;由于探测棒有一定重量,在地震探测过程中将光缆放入待测井中非常方便,并且在光缆下井与提缆过程中,能够防止由于摩擦力及拉力过大而导致光缆拉断或变形;探测棒采用圆柱形,更加符合待测井的实际形状,更方便实际下井,将光缆螺旋型嵌入探测棒上,使更长长度光缆拾取到作用于探测棒上的声波信号,更好地接收地震信号。

[0031]

通过低能量激发(重锤等)进行浅表层微测井生产与采用高能量激发(井炮、震源车等)进行深井段地震勘探生产相结合的方式,解决了高能量激发导致浅表地层非弹性形变以及低能量激发导致地震波信号无法传导至待测井底部的问题;

[0032]

本实用新型与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0033]

1.光缆螺旋型设置于探测单元,由于光缆在沿地层方向得到压缩,且分布式光纤振动解调仪在沿光缆轴向的空间分辨率恒定,即分布式光纤振动解调仪对于地层的空间分辨率得到了提高;

[0034]

2.光缆缠绕于该探测棒结构提高了光缆对沿地层方向地震波的动态信号响应能力;

[0035]

3.光缆缠绕于该探测棒结构解决了光缆下井与提缆过程中由摩擦力及拉力过大而导致光缆拉断或变形的问题。

附图说明

[0036]

此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。

[0037]

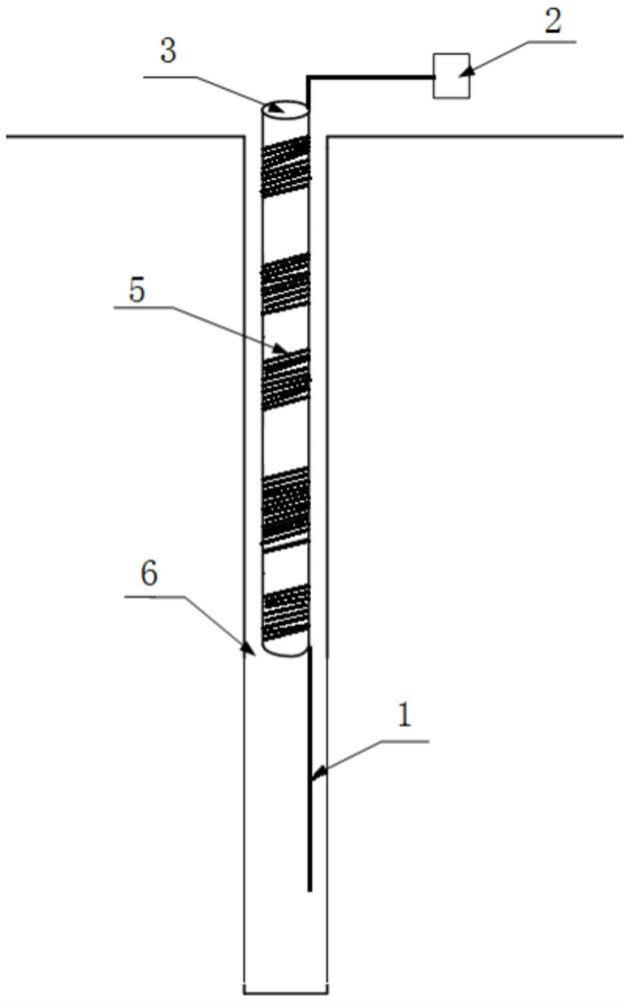

图1为本实用新型井下光缆探测装置结构示意图。

[0038]

图2为探测棒a结构示意图。

[0039]

图3为探测棒b结构示意图。

[0040]

在附图1中:1-光缆,2-分布式光纤振动解调仪,3-探测棒,31-探测棒a, 32-探测棒b,4-探测单元,41-外壳,42-质量块,43-弹性体,5-光缆螺旋型致密缠绕部分,6-待测井。

具体实施方式

[0041]

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。

[0042]

实施例1:

[0043]

如图1所示,一种光纤微测井装置,包括:光缆1、分布式光纤振动解调仪 2和探测棒3;所述探测棒3为圆柱体;所述光缆1首端与分布式光纤振动解调仪2连接,光缆1中间部分螺旋型致密缠绕于探测棒侧面。

[0044]

本实施例探测棒3结构如图2所示,探测棒a31由若干个圆柱体探测单元 4拼接构成;

[0045]

所述圆柱体探测单元由外壳41、质量块42和弹性体43组成,所述质量块 42和弹性体43为圆柱体,质量块42上底和下底各连接一个弹性体43后包裹在外壳41内,所述弹性体43侧面设置有光缆螺旋型致密缠绕部分5。质量块42 与弹性体43之间用粘结剂固定。

[0046]

所述外壳41为薄壳金属、高分子材料、尼龙材料,形状为圆柱形;采用薄壳金属、高分子材料、尼龙材料是为了降低探测单元重量,同时对质量块42及弹性体43起到支撑作用。

[0047]

所述弹性体43为热塑性弹性体,可以为聚氨酯弹性体、丁苯橡胶、硅橡胶等,使弹性体对于相同大小地震波产生更大形变,从而作用于缠绕在弹性体上的光缆上;质量块42为金属材质,材料为铅、铜、铁等。

[0048]

所述质量块42的直径小于弹性体43的直径,质量块42与弹性体43的长度、直径可根据井深及底层结构调整。

[0049]

当地震波信号作用于探测单元上,质量块42由于惯性保持静止,从而迫使一侧弹性体43缩短,另一侧弹性体43拉长,引起缠绕于弹性体43上光缆1沿长度方向变化,形成推挽式结构,将外壳41与质量块42间的相对轴向运动转变为光纤张力,即起到换能元件的作用;光缆螺旋型致密缠绕所述探测单元弹性体上;是为了在特定的区域设置更长长度的光纤,使更长长度光纤拾取到作用于探测棒上的声波信号,更好地接收地震信号。

[0050]

实施例2

[0051]

本实施例探测棒3结构如图3所示,所述探测棒b32由单个圆柱体构成,圆柱体侧面为两种直径相间分布,直径差为光缆1直径的2倍;直径较小的结构表面设置螺旋型致密缠绕光缆。所述探测棒b32采用聚酰胺或者聚乙烯。使用粘接剂填充光缆1与螺旋型凹槽间的空隙。并且,作为本实用新型的最佳实施方案,光缆2采用直径为0.9毫米至2毫米的单模紧套光纤。

[0052]

本实施例中,探测棒b32的材料采用聚酰胺或者聚乙烯是其硬度较大,对光缆1可以起支撑作用;同时还可以降低成本。光缆1螺旋缠绕于直径较小圆柱形结构上,在特定的区域设置更长长度的光缆1,使更长长度光缆1拾取到作用于探测棒上的声波信号,更好地接收地震信号。

[0053]

实施例1:

[0054]

一种光纤微测井方法,包括以下步骤:

[0055]

s1:根据待测井的深度确定所用探测棒类型、光缆的结构和长度,若要求浅表地层高空间分辨率探测,则采用探测棒与光缆的组合方式,若无浅表地层高空间分辨率要求,则只采用光缆垂直下井方式;

[0056]

s2:光缆的首端与分布式光纤振动解调仪相连接,同时将光缆螺旋型紧密缠绕于探测棒上探测单元,并用粘结剂固定光缆与探测单元;

[0057]

s3:安装完成后将光缆及探测棒下放入套管内,使探测棒与待测井壁平行(浅井微测井),使剩余光缆推靠于套管内壁(深井地震勘探);

[0058]

s4:开启分布式光纤传感解调仪,采用低能量激发(重锤等)进行浅表层微测井生产,避免浅层地表产生非弹性形变,采用高能量激发(井炮、震源车等) 进行深井段地震勘探生产,避免地震波能量不足以传至待测井井底;

[0059]

进一步的,若无浅表地层高空间分辨率要求,步骤s2、s3中光缆首端与分布式光纤振动解调仪连接,将光缆下放入套管内壁,使光缆推靠于套管壁上。

[0060]

本实施例通过低能量激发(重锤等)进行浅表层微测井生产与采用高能量激发(井炮、震源车等)进行深井段地震勘探生产相结合的方式,解决了高能量激发导致浅表地层非弹性形变以及低能量激发导致地震波信号无法传导至待测井底部的问题;通过光缆螺旋型设置于探测单元,由于光缆在沿地层方向得到压缩,且分布式光纤振动解调仪在沿光缆轴向的空间分辨率恒定,即分布式光纤振动解调仪对于地层的空间分辨率得到了提高;将探测棒放入待测井中,同时,使探测棒与待测井壁平行,有利于与待测地形相匹配,并且,将剩余光缆推靠至套管壁上使光缆与地层相互耦合,以便更好的接收地震信号;开启分布式光纤振动解调仪,就可以进行近地表微测井生产与深井地震勘探生产。

[0061]

以上仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1