迈克尔逊干涉式远红外光偏振态的转换装置的制作方法

1.本实用新型属于远红外激光技术领域,具体地说,是一种迈克尔逊干涉式远红外光偏振态的转换装置。

背景技术:

2.偏振特性是除了辐射频率、功率和光束质量之外,描述远红外光电场分量随时间和空间变化的重要参数。比如,在成像应用中,电磁辐射的偏振态随目标物体表面的形态变化,在增加相应的偏振探测手段后,可以实现对成像过程中电磁辐射偏振态和幅度的联合探测,实现所谓的全息成像。因此,偏振态的利用和探测在电磁辐射的应用中具有重要作用,发展远红外光的偏振转换技术,可以提高该电磁波频段的应用优势,获得不同的应用效果。

3.然而,在远红外光频段,尤其是30微米以上的波段,电磁辐射产生的手段比较缺乏,当前大多数方法产生的有效辐射以线偏振态为主,在实际应用中受到较大限制。因此,开发一种可以实现远红外光偏振状态转换的手段以满足该频段的实际应用需要具有重要意义。现有偏振转换的手段主要从转换器的材料和微结构上着手,通过设计对入射激光相位的调节作用,实现出射激光偏振态的改变。不过,上述偏振转换的方法可实现的辐射波长范围较小,一个设计结构和材料确定了的偏振转换器,通常只能实现一定波长范围内的偏振转换功能,在针对多波长电磁辐射应用时,需要配置多个偏振转换器,增加了系统的复杂度。为了简化应用系统,有人提出了一种入射偏振光与线偏振片和平面反射镜同时成45度入射角的超宽谱远红外光偏振转换器,获得了较好的偏振转换效果。不过,由于45度入射角的限制,用于调节偏振态的平面反射镜必须离线偏振片非常近,通常在两个波长距离以内,以保证形成干涉的两束光能很好地重合,当平面反射镜距离线偏振片大于两个波长后,由于45度入射角的存在,合束后两束激光的重叠区域变小,使得合束激光的偏振状态不纯,偏振转换效果变差,这一限制对波长小于50微米的远红外光影响较大。因此,亟需开发一种既能实现宽谱远红外光偏振转换,又能在较大范围内调节平面反射镜实现对入射远红外光偏振状态高效转换的装置和方法。

技术实现要素:

4.鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种迈克尔逊干涉式远红外光偏振态的转换装置及其实现方法,该装置及实现方法利用迈克尔逊干涉的光路原理,让动镜和定镜反射的两束线偏振光在45度放置的线偏振片上发生干涉,形成偏振状态受动镜移动调节的合束激光,这种方式形成的两束激光具有高重合性的特点,从原理上实现了对宽谱远红外偏振光的有效调节与偏振转换,为远红外频段的偏振成像、椭偏技术和信号调制提供了一种颇具潜力的手段。

5.为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种迈克尔逊干涉式远红外光偏振态的转换装置,具体包括:第一线偏振片、动镜、定镜、第二线偏振片、透镜以及探测器;

第一线偏振片、动镜、第二线偏振片、透镜、探测器的焦点在同一直线上,依次设置为动镜、第一线偏振片、第二线偏振片、透镜和探测器,定镜与所述第一线偏振片互相垂直。

6.在上述技术方案中,远红外平行光经第一线偏振片后,一部分光形成线偏振光被反射至动镜,另一部分光透过第一线偏振片后形成线偏振光到达定镜;动镜反射回来的线偏振光与定镜反射回来的线偏振光在第一线偏振片上会合后形成合束干涉光,合束干涉光经过第二线偏振片和透镜后到达探测器;第二线偏振片适于检测合束后干涉光的偏振特性;透镜用于对合束后的干涉光进行会聚,使得全部干涉光被探测器探测到。

7.作为本实用新型的一种优选方案,装置的工作激光波长覆盖10 μm至200 μm。

8.作为本实用新型的一种优选方案,第一线偏振片、第二线偏振片,均为聚合物基底,基底其表面为金属线形成的衍射光栅。

9.作为本实用新型的一种优选方案,定镜和动镜均为铝制镀金表面;

10.作为本实用新型的一种优选方案,平面反射镜为玻璃基底的镀金表面。

11.作为本实用新型的一种优选方案,透镜为双面镀膜高阻硅透镜。

12.作为本实用新型的一种优选方案,探测器为热探测器。

13.本实用新型的有益效果为:本实用新型采用迈克尔逊干涉的方式来实现远红外光的偏振转换,既可以实现线偏振光到近圆偏振光再到线偏振光的周期性调节与转换,利用动镜到第一线偏振片的距离可调的原理以及经过线偏振片进行传播时光束重叠度高的特点,突破了偏振状态转换和调节过程受反射镜与线偏振片距离的限制,具有比45度入射情况下更宽的工作波长范围,从原理上实现了对更宽远红外偏振光波长范围的有效调节与偏振转换,为远红外频段的偏振成像、椭偏技术和信号调制提供了一种颇具潜力的偏振调控手段。

附图说明

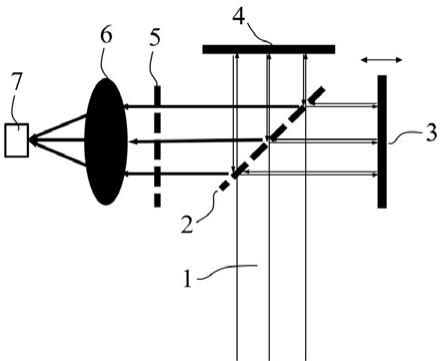

14.图1为本实用新型的结构及光路示意图。

15.图2为采用本实用新型装置实现的合束激光偏振状态随相位的变化,其中相位的改变来源于动镜移动形成的光程差。

16.图3为本实用新型的迈克尔逊干涉式远红外光偏振态转换装置实现方法的流程示意图。

17.图中,1

‑

入射远红外平行光,2

‑

第一线偏振片,3

‑

动镜,4

‑

定镜,5

‑

第二线偏振片,6

‑

透镜,7

‑

探测器。

具体实施方式

18.为了加深对本实用新型的理解,下面将结合附图和实施例对本实用新型做进一步详细描述,该实施例仅用于解释本实用新型,并不对本实用新型的保护范围构成限定。

19.实施例:如图1所示,一种迈克尔逊干涉式远红外光偏振态的转换装置,至少包括第一线偏振片2、动镜3、定镜4、第二线偏振片5、透镜6以及探测器7;所述远红外平行光1经所述第一线偏振片2后,一部分光形成线偏振光被反射至所述动镜3,另一部分光透过第一线偏振片2后形成线偏振光到达所述定镜4;所述动镜3反射回来的线偏振光与所述定镜4反射回来的线偏振光在第一线偏振片2上会合后形成合束干涉光,合束干涉光经过所述第二

线偏振片5和所述透镜6后到达所述探测器7;所述第二线偏振片5适于检测合束后干涉光的偏振特性;所述透镜6用于对合束后的干涉光进行会聚,使得全部干涉光被所述探测器7探测到,通过旋转第二线偏振片5的线偏振角度,同时记录探测器7上的信号幅度,最终完成对合束偏振光偏振态的测量。

20.作为示例,所述远红外平行光的波长范围为10

‑

200 μm,优选的,本实施例中,远红外光的波长为64 μm,光束直径12 mm。

21.作为示例,所述第一线偏振片、第二线偏振片为同一种线偏振片,均采用高密度聚乙烯材料作为基底,基底表面蒸镀铝金属线,线偏振片的工作波长范围覆盖5

‑

1000 μm,优选的,本实施例中,线偏振片的通光孔径均为76.2 mm。

22.作为示例,所述动镜和定镜为玻璃基底镀金表面,对远红外光的反射率大于98%,优选的,本实施例中,动镜和定镜的直径均为76.2 mm。

23.作为示例,所述透镜为双面镀膜高阻硅透镜,优选的,本实施例中,透镜焦距为150 mm,直径为76.2 mm,镀膜材料为聚合物,镀膜厚度为17 μm。

24.作为示例,所述热探测器为热释电探测器,优选的,本实施例中,在远红外光频段的噪声等效功率小于300 pw/hz0.5。

25.本实用新型装置中利用迈克尔逊干涉原理,使得经动镜3和定镜4反射的远红外光在第二线偏振片2上完全重合,与45度入射方式相比,提高了两束光的重叠率和合束干涉效果。

26.请参阅图3,本实用新型还提供一种采用如实施例一中所述的迈克尔逊干涉式远红外光偏振态的转换装置对远红外光进行偏振转换和调节的实现方法,实现方法包括步骤:

27.1)所述第一线偏振片2将入射远红外平行光1转换成水平和垂直方向电场分量相等的远红外线偏振光,转换后的线偏振光一部分被反射后到达所述动镜3,另一部分线偏振光透过第一线偏振片2后到达所述定镜4;

28.2)到达所述动镜3和定镜4的线偏振光被反射后均到达所述第一线偏振片2会合,会合后在所述第一线偏振片2表面形成合束干涉光;

29.3)会合后的干涉光经过所述第二线偏振片5和所述透镜6后到达所述探测器7,所述第二线偏振片5和所述探测器7对会合后的干涉光进行检测后得到干涉光的实际偏振状态;

30.4)调节所述动镜3与所述第一线偏振片2的距离,调节步长为入射远红外平行光1波长的1/16,即4 μm,根据光程差等于动镜3与第一线偏振片2距离的2倍关系得出,每移动一步改变的相位为π/4,图2所示为0、π/2、π、3π/2、2π相位差下合束激光的偏振状态测量结果,分别对应于线偏振光、近圆偏振光、线偏振光、近圆偏振光、线偏振光。使得经所述动镜3反射后到达所述第一线偏振片2表面的偏振光的相位形成周期变化,并与被定镜4反射回来的线偏振光干涉后形成不同偏振状态的合束激光,从而实现对入射偏振光的偏振转换,再通过所述第二线偏振片5和探测器7可以测量出每个状态下合束激光的偏振状态。

31.以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征及优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化

和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1