一种便携式电子舌装置的制作方法

1.本实用新型涉及电子舌装置领域,特别涉及一种便携式电子舌装置。

背景技术:

2.民以食为天,随着中国经济的快速发展,人民对食品味觉的要求越来越高。但目前食品行业对味觉的研究依旧以人工品评为主,测试过程耗费大量人力时间,且测试结果主观,不可重复。为了快速、客观、准确对食品味觉进行鉴定,智能味觉分析系统应运而生。同时,一般家庭也缺乏对食品真假及是否含有有毒有害的快速检测手段。

3.智能味觉分析系统采用传感器阵列采集食品样品的信号,以交叉响应为基本原理,结合人工智能方法对数据进行分析,达到对食品味觉的分析识别。具有自动采集、处理并上传数据的功能,极大地方便了研究人员对食品味觉的监控分析改良等需求。

4.目前市场上成熟的电子舌产品体型巨大,价格昂贵且操作繁琐,不适用于日常生活中的快速检测需求。

技术实现要素:

5.为了解决上述问题,本实用新型提出一种便携式电子舌,其体积较小、检测结果准确。

6.为了实现以上目的,本实用新型采取的一种技术方案是:

7.一种便携式电子舌装置,包括壳体、显示模块、集成电极,所述集成电极包括多个工作电极、1个对电极及电极支架,所述电极支架包含电极固定支架和电极连接支架,所述电极固定支架中间设有通孔ⅰ、四周均匀设有多个通孔ⅱ,所述电极连接支架中间设有和通孔ⅰ位置相对应的通孔ⅲ、四周设有和通孔ⅱ位置相对应的凹槽ⅰ、底部设有多个对称的插销;

8.所述电子舌装置还包括盖帽,所述盖帽顶部中间设有凹槽ⅱ、四周设有和插销位置相对应的通孔

ⅴ

,所述凹槽ⅱ底部设有和通孔ⅲ位置相对应的通孔ⅳ,所述通孔ⅳ位于通孔

ⅴ

的内侧,所述凹槽ⅱ四周设有和凹槽ⅰ位置相对应的容置槽,所述电极连接支架的底部放置于凹槽ⅱ内,所述多个工作电极依次穿过通孔ⅱ、凹槽ⅰ到达容置槽内,所述对电极依次穿过通孔ⅰ、通孔ⅲ、凹槽ⅱ及通孔ⅳ,所述插销和通孔

ⅴ

卡接用于将集成电极和盖帽固定;

9.所述电子舌装置还包括控制器、采集模块、电源模块及无线模块,所述控制器通过采集模块连接集成电极,所述控制器还和显示模块连接用于显示测量结果,所述控制器和无线模块连接用于发送集成电极采集的信号数据至上位机,所述电源模块用于为各部件进行供电;

10.所述控制器、采集模块、无线模块、固定座及电源模块均放置于壳体内部,所述显示模块内嵌于壳体表面,所述集成电极卡接于固定座上,所述固定座和壳体可拆卸连接;

11.进一步地,所述集成电极通过连接座和采集模块连接,所述连接座四周设有和通

孔ⅰ位置相对应的通孔

ⅵ

、四周设有通孔ⅱ位置相对应的通孔

ⅶ

,所述多个工作电极和对电极的一端穿过通孔

ⅵ

及通孔

ⅶ

接入至采集模块中。

12.进一步地,所述集成电极还包括延长支架,所述延长支架套接于电极固定支架顶部,所述延长支架和固定座卡接。

13.进一步地,所述电极成圆柱状,直径在0.5~1.5mm之间、电极接触面积在1.0~3.0mm2之间。

14.进一步地,所述电极内芯采用惰性导电材料,所述惰性导电材料为半金属、金属氧化物、绝缘体、贵金属及不锈钢合金中的任一种;电极表面沉积一层薄膜敏感材料,所述敏感材料为惰性贵金属、金属氧化物、石墨及脂中的任一种。进一步地,所述电极支架材料采用惰性绝缘材料,所述惰性绝缘材料为聚四氟乙烯,树脂,二氧化硅,氧化铝,氮化硅及硅中的任一种。进一步地,所述控制器采用stm32系列单片机,采集模块采用ad5941。

15.本实用新型的有益效果在于:

16.1、利用盖帽的容置槽限制了各工作电极的高度,确保了各工作电极在检测时和液体有一致的接触面积,确保了检测精度;该电子舌装置利用控制器和采集模块将集成电极采集到的信号数据发送至上位机进行分析,大大减少了装置尺寸、满足日常快速检测的需求;

17.2、利用延长支架和固定座卡接,减少了电极固定支架的长度,后期更换电极时方便电极穿过电极固定支架。

附图说明

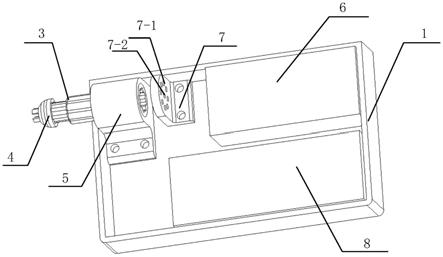

18.图1为本实施例中电子舌装置的整体示意图;

19.图2为本实施例中电子舌装置的内部示意图;

20.图3为本实施例中集成电极和盖帽的示意图;

21.图4为盖帽侧视图及俯视图;

22.图5为本实施例中集成电极、电极和固定座的示意图;

23.图6为本实例中电子舌装置的控制系统图;

24.图中标识:壳体1、显示模块2、集成电极3、电极固定支架3

‑

1、通孔ⅱ3

‑

11、通孔

ⅰꢀ3‑

12、电极连接支架3

‑

2、凹槽ⅰ3

‑

21、插销3

‑

22、延长支架3

‑

3、盖帽4、容置槽4

‑

1、通孔ⅳ4

‑

2、凹槽ⅱ4

‑

3、通孔

ⅴ4‑

4、固定座5、电源模块6、连接座7、通孔

ⅶ7‑

1、通孔

ⅵ7‑

2、电路板8。

具体实施方式

25.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

26.如图1到图5所示,一种便携式电子舌装置,包括壳体1、显示模块2、集成电极3,所述集成电极3包括8个工作电极、1个对电极及电极支架,所述电极成圆柱状,直径在0.5~1.5mm 之间、电极接触面积在1.0~3.0mm2之间;所述电极内芯采用惰性导电材料,所述惰性导电材料为半金属、金属氧化物、绝缘体、贵金属及不锈钢合金中的任一种;电极表面沉积一层薄膜敏感材料,所述敏感材料为惰性贵金属、金属氧化物、石墨及脂中的任一种;所

述电极支架材料采用惰性绝缘材料,所述惰性绝缘材料为聚四氟乙烯,树脂,二氧化硅,氧化铝,氮化硅及硅中的任一种;需要说明的是本实施中所述通孔ⅰ3

‑

12、通孔ⅱ3

‑

11、通孔ⅲ、通孔ⅳ4

‑

2、通孔

ⅵ7‑

2、通孔

ⅶ7‑

1均为圆柱型,凹槽ⅰ3

‑

21为半圆柱型;通孔

ⅴ4‑

4 截面为梯形但是其他实施例中圆形也可以实现;

27.如图3、图4及图5所示,所述电极支架一体成型可使用3d打印机直接打印,所示电极支架包含电极固定支架3

‑

1和电极连接支架3

‑

2,所述电极固定支架3

‑

1中间设有通孔ⅰ3

‑

12、四周均匀设有多个通孔ⅱ3

‑

11,所述电极连接支架3

‑

2中间设有和通孔ⅰ3

‑

12位置相对应的通孔ⅲ(图中未体现)、四周设有和通孔ⅱ3

‑

11位置相对应的凹槽ⅰ3

‑

21、底部设有4个对称的插销3

‑

22,所述电子舌装置还包括盖帽4,所述盖帽4顶部中间设有凹槽ⅱ4

‑

3、四周设有和插销3

‑

22位置相对应的通孔

ⅴ4‑

4,所述凹槽ⅱ4

‑

3底部设有和通孔ⅲ位置相对应的通孔ⅳ4

‑

2,所述通孔ⅳ4

‑

2位于通孔

ⅴ4‑

4的内侧,所述凹槽ⅱ4

‑

3四周设有和凹槽ⅰ3

‑

21位置相对应的容置槽4

‑

1,所述电极连接支架3

‑

2的底部放置于凹槽ⅱ4

‑

3内,所述8个工作电极依次穿过通孔ⅱ3

‑

11、凹槽ⅰ3

‑

21到达容置槽4

‑

1内,将所述对电极依次穿过通孔ⅰ3

‑

12、通孔ⅲ、凹槽ⅱ4

‑

3及通孔ⅳ4

‑

2,所述插销3

‑

22和通孔

ⅴ4‑

4卡接用于将集成电极3和盖帽4 固定;

28.此时工作电极仅在电极连接支架3

‑

2凹槽ⅰ3

‑

21段露在外面,测量时将盖帽4完全浸入检测液体保证了对电极完全接触液体,将电极连接支架3

‑

2部分浸入检测液体保证各工作电极和液体接触,利用盖帽4的容置槽4

‑

1限制了各工作电极的高度,确保了各工作电极在检测时和液体的接触面积一样,确保了检测精度;该电子舌装置利用控制器和采集模块将集成电极3采集到的信号数据发送至上位机进行分析,大大减少了装置尺寸、满足日常快速检测的需求;

29.如图5所示,所述集成电极3还包括延长支架3

‑

3,所述延长支架3

‑

3套接于电极固定支架3

‑

1顶部也是一体成型,所述延长支架3

‑

3和固定座5卡接,所述延长支架3

‑

3顶部开口便于各电极接入至采集模块,将集成电极3和盖帽4通过插销3

‑

22固定连接,接着将集成电极3从右往左插入固定座5中,此时延长支架3

‑

3和固定座5正好卡接,接着将底座和壳体1用螺丝固定起来;当需要更换电极时,将底座拆离壳体1,向右推出集成电极3 最后进行电极更换,利用延长支架3

‑

3和固定座5卡接,减少了电极固定支架3

‑

1的长度,后期更换电极时方便电极穿过电极固定支架3

‑

1;

30.如图2所示,为了更好的将集成电极3和采集模连接,所述集成电极3通过连接座7和采集模块连接,所述连接座7四周设有和通孔ⅰ3

‑

12位置相对应的通孔

ⅵ7‑

2、四周设有通孔ⅱ3

‑

11位置相对应的通孔

ⅶ7‑

1,所述多个工作电极和对电极的一端穿过通孔

ⅵ7‑

2及通孔

ⅶ7‑

1接入至采集模块中。

31.所述电子舌装置还包括控制器、采集模块、电源模块6及无线模块,所述控制器通过采集模块连接集成电极3,所述控制器还和显示模块2连接用于显示测量结果,所述控制器和无线模块连接用于发送集成电极3采集的信号数据至上位机,所述电源模块6用于为各部件进行供电;所述控制器、采集模块、无线模块集成为一个电路板8,所述电路板8、固定座5 及电源模块6均放置于壳体1内部,所述显示模块2内嵌于壳体1表面。

32.所述控制器采用stm32系列单片机,采集模块采用ad5941。

33.本实施例中的电子舌装置工作过程如下:如图6所示为电子舌装置的控制系统图,

控制器控制采集模块对集成电极3发出大频脉冲信号进行样品检测,脉冲电压范围为

‑

1v~1v,脉冲阶梯为20~200mv,脉冲时间为0.01s~1s;采集模块同时采集集成电极3输出的信号数据并发送至控制器中,所述控制器将信号数据发送至计算机中运行相关算法进行检测,其中计算机处理信号数据流程如下:计算机采用算法首先提取极值、积分面积或平均值等参数组成特征图谱,即进行了数据压缩;接着采用pca、lda随机森林等算法,对压缩后的特征图谱分析,实现对液体的检测。

34.以上所述仅为本技术的部分优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1