一种导电塑料传感器的制作方法

1.本发明属于传感器设备技术领域,更具体地说,特别涉及一种导电塑料传感器。

背景技术:

2.导电塑料角位移传感器是一种以电压输出与旋转角度呈线性关系的高精度位移传感器。它利用导电塑料在电气性能、工艺性能和机械性能等各方面的优异性能,替代原理的碳膜和金属膜电阻,使传感器在精度、寿命、输出平滑性及分辨率等各方面的性能都大大提高。导电塑料角位移传感器早期主要用于军事领域,现在随着技术的成熟已经被广泛应用于民用领域的位置反馈、位置检测及位移测量等各种场合。

3.例如申请号:cn201110131570.0本发明公开了一种导电塑料脉冲计数传感器,由导电塑料信号源部件及信号处理微电路模块两部份组成。将导电塑料条形码盘作为传感器的核心零件,利用导电塑料条形码盘与动触点电刷的滑动产生的两组信号源,两组脉冲信号分别通过导电塑料条形码盘、壳体、同步联在内部结构中用导线与微电路模块连接,完成内部通讯。两组信号源同时输送到传感器的微电路模块中,一组信号源处理为脉冲计数,并通过多圈可以产生累加计数功能,另一组信号源处理为相位检测信号,实现可逆计数功能。本发明的结构简单牢固,安装灵活方便,耐磨寿命高达上亿次,可靠性能高,具有高精度、抗干扰能力强等特点,又直接能输出数字信号满足现代智能型的光机电一体化领域测控系统的需求。

4.基于上述专利的检索,以及结合现有技术中的设备发现,上述设备在应用时,虽然结构简单牢固,安装灵活方便,但是导电塑料传感器工作时会产生过热情况,以及烧坏导电塑料传感器,影响到正常的使用,在这就是导电塑料传感器无外观防护极易受到外力的磕碰。

技术实现要素:

5.为了解决上述技术问题,本发明提供一种导电塑料传感器,以解决现有的导电塑料传感器工作时会产生过热情况,以及烧坏导电塑料传感器,影响到正常的使用,在这就是导电塑料传感器无外观防护极易受到外力的磕碰的问题。

6.本发明一种导电塑料传感器的目的与功效,由以下具体技术手段所达成:一种导电塑料传感器,包括设备主体、前挡机构、上连机构和后连机构,所述设备主体前端下方位置与前连机构后端固定连接;所述前挡机构固定连接在设备主体前端位置,且前挡机构位于前连机构上方;所述上连机构固定连接在设备主体顶部位置;所述后连机构前端下方位置与设备主体中间下方位置固定连接,且后连机构位于前连机构正后方位置;所述后连机构包括有后连板、风机和挡护网,后连板为凵字形状,后连板后端与风机底端面固定连接,风机内部设有电机与风扇,风机前后两端均固定连接有挡护网。

7.进一步的,所述设备主体包括有传感器本体、传感器杆体、圆柱扣和接线桩,传感器本体后端设有散热孔,传感器本体前端中间位置设有传感器杆体,传感器杆体前端开设

有凹槽,传感器本体侧面前端位置固定连接有三处圆柱扣,每处圆柱扣均开设有螺纹孔,传感器本体前端上方位置固定连接有接线桩;进一步的,所述前连机构包括有前连板和位距孔,前连板为l形状,前连板底端面开设有七处通孔,前连板上方位置开设有半圆形凹槽,且前连板后方前端面开设有五处位距孔,五处位距孔为弧形排列,前连机构安装状态下,前连板通过位距孔与圆柱扣前端的配合固定连接在传感器本体前端下方位置;进一步的,所述前挡机构包括有前挡板、爪板和穿槽,前挡板后端两侧对称固定连接有一处爪板,前挡板前端中间位置开设有穿槽,前挡机构安装状态下,前挡板通过爪板与圆柱扣的配合固定连接在传感器本体前端上方位置,传感器杆体位于穿槽内;进一步的,所述上连机构包括有上连板和侧腿板,上连板顶端面中间位置开设有通孔,且上连板通孔左右两侧对称开设有凸形槽,上连板下方前端位置与侧腿板顶部固定连接;进一步的,所述侧腿板下方中间位置开设有半圆形凹槽,且侧腿板两侧均开设有通孔,上连机构安装状态下,侧腿板与传感器本体上端的圆柱扣固定连接;进一步的,所述后连板前端开设有五处通孔,且后连板前端五处通孔为圆弧形阵列,后连机构安装状态下,后连板前端固定连接在传感器本体下端的圆柱扣后方位置,后连板位于前连板正后方位置,风机位于传感器本体正后方位置。

8.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:当传感器本体处于运作的时候,工作人员可将风机接入电源,对传感器本体进行降温处理防止传感器本体过热损坏,风机前后两端均固定连接有挡护网,防止风机内部进入过大的灰尘与杂物,影响到风机的正常使用,增减风机的使用寿命,前连板的作用是可便于传感器本体固定连接在下方的物体上。

9.前挡板的作用是防止传感器本体前端的传感器杆体位置积攒过多的灰尘,影响到传感器杆体正常的运转,上连板的作用是便于传感器本体固定连接在上方的物体上,便于传感器本体多位置连接放置。

附图说明

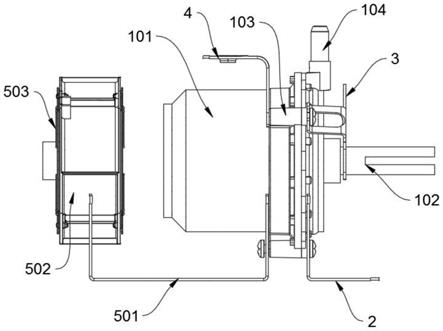

10.图1是本发明的左视状态结构示意图。

11.图2是本发明的侧视状态结构示意图。

12.图3是本发明的设备主体侧视结构示意图。

13.图4是本发明的前连机构侧视结构示意图。

14.图5是本发明的前挡机构侧视结构示意图。

15.图6是本发明的上连机构侧视结构示意图。

16.图7是本发明的后连机构侧视结构示意图。

17.图中,部件名称与附图编号的对应关系为:1、设备主体;101、传感器本体;102、传感器杆体;103、圆柱扣;104、接线桩;2、前连机构;201、前连板;202、位距孔;3、前挡机构;301、前挡板;302、爪板;303、穿槽;4、上连机构;401、上连板;402、侧腿板;5、后连机构;501、后连板;502、风机;503、挡护网。

具体实施方式

18.下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的范围。

19.实施例:如附图1至附图6所示:本发明提供一种导电塑料传感器,包括有:设备主体1、前挡机构3、上连机构4和后连机构5,设备主体1前端下方位置与前连机构2后端固定连接;前挡机构3固定连接在设备主体1前端位置,且前挡机构3位于前连机构2上方;上连机构4固定连接在设备主体1顶部位置;后连机构5前端下方位置与设备主体1中间下方位置固定连接,且后连机构5位于前连机构2正后方位置;后连机构5包括有后连板501、风机502和挡护网503,后连板501为凵字形状,后连板501后端与风机502底端面固定连接,风机502内部设有电机与风扇,风机502前后两端均固定连接有挡护网503。

20.其中,设备主体1包括有传感器本体101、传感器杆体102、圆柱扣103和接线桩104,传感器本体101后端设有散热孔,传感器本体101前端中间位置设有传感器杆体102,传感器杆体102前端开设有凹槽,传感器本体101侧面前端位置固定连接有三处圆柱扣103,每处圆柱扣103均开设有螺纹孔,传感器本体101前端上方位置固定连接有接线桩104。

21.其中,前连机构2包括有前连板201和位距孔202,前连板201为l形状,前连板201底端面开设有七处通孔,前连板201上方位置开设有半圆形凹槽,且前连板201后方前端面开设有五处位距孔202,五处位距孔202为弧形排列,前连机构2安装状态下,前连板201通过位距孔202与圆柱扣103前端的配合固定连接在传感器本体101前端下方位置。

22.其中,前挡机构3包括有前挡板301、爪板302和穿槽303,前挡板301后端两侧对称固定连接有一处爪板302,前挡板301前端中间位置开设有穿槽303,前挡机构3安装状态下,前挡板301通过爪板302与圆柱扣103的配合固定连接在传感器本体101前端上方位置,传感器杆体102位于穿槽303内。

23.其中,上连机构4包括有上连板401和侧腿板402,上连板401顶端面中间位置开设有通孔,且上连板401通孔左右两侧对称开设有凸形槽,上连板401下方前端位置与侧腿板402顶部固定连接。

24.其中,侧腿板402下方中间位置开设有半圆形凹槽,且侧腿板402两侧均开设有通孔,上连机构4安装状态下,侧腿板402与传感器本体101上端的圆柱扣103固定连接。

25.其中,后连板501前端开设有五处通孔,且后连板501前端五处通孔为圆弧形阵列,后连机构5安装状态下,后连板501前端固定连接在传感器本体101下端的圆柱扣103后方位置,后连板501位于前连板201正后方位置,风机502位于传感器本体101正后方位置。

26.使用时:首先将本装置进行组装,第一步先将前连板201通过位距孔202与圆柱扣103前端的配合固定连接在传感器本体101前端下方位置,完成前连机构2的安装过程,下一步将前挡板301通过爪板302与圆柱扣103的配合固定连接在传感器本体101前端上方位置,传感器杆体102位于穿槽303内,完成前挡机构3的安装过程,下一步将侧腿板402与传感器本体101上端的圆柱扣103固定连接,完成上连机构4的安装过程,最后将后连板501前端固定连接在传感器本体101下端的圆柱扣103后方位置,后连板501位于前连板201正后方位置,风机502位于传感器本体101正后方位置,完成后连机构5的安装过程。

27.当传感器本体101处于运作的时候,工作人员可将风机502接入电源,对传感器本体101进行降温处理防止传感器本体101过热损坏,风机502前后两端均固定连接有挡护网503,防止风机502内部进入过大的灰尘与杂物,影响到风机502的正常使用,增减风机502的使用寿命,前连板201的作用是可便于传感器本体101固定连接在下方的物体上,前挡板301的作用是防止传感器本体101前端的传感器杆体102位置积攒过多的灰尘,影响到传感器杆体102正常的运转,上连板401的作用是便于传感器本体101固定连接在上方的物体上,便于传感器本体101多位置连接放置。

28.本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1