一种双墙套管同轴度检测调整方法与流程

1.本发明涉及核电站施工技术领域,尤其涉及一种双墙套管同轴度检测调整方法。

背景技术:

2.随着国家经济的发展,对能源的需求量越来越高,使得核电建设在我国有了广阔的发展空间和发展规模。内外壳贯穿件套管作为连接核电站内外的通道,由于密封要求,对于其同轴度要求较高;但是目前的状况是双壳结构施工不同步,使得内外壳贯穿件套管检查成了难题,贯穿件套管在核电施工中数量多,空间位置状态多样,仅通过全站仪测量对贯穿件套管的中心很难定位, 目前只能通过测量贯穿件套管外壁,通过壁厚、内径尺寸反算贯穿件套管中心位置的相似测量方法,但是这种方法精度较差,而且费时费力,安全性差,影响了施工的质量和进度。

技术实现要素:

3.本发明的目的是为了解决背景技术中提及的问题,提供一种双墙套管同轴度检测调整方法,该检测调整方法具有检测不同墙体之间的套管同轴度时的精度高并且对套管调整定位方式简单、施工便捷的优点。

4.为实现上述技术目的,本发明采取的技术方案为:本发明提供一种双墙套管同轴度检测调整方法,包括如下步骤:步骤s1:准备待测套管ⅰ、套管ⅱ并制作套管同轴度检测装置,所述同轴度检测装置包括套管配合检测工具以及全站仪,所述套管配合检测工具为十字板尺状,所述十字板尺上设有关于十字中心对称的圆弧凸条,所述圆弧凸条的外径与对应的待检测套管内壁直径相匹配,并且通过所述圆弧凸条能够将套管配合检测工具卡装固定于相应的待检测套管的两端;步骤s2:利用全站仪放样出套管ⅰ在钢筋墙体上的位置,按照设计位置调整套管ⅰ直到满足套管ⅰ同设计位置误差不大于1mm,安装固定并浇注混凝土;利用全站仪放样出套管ⅱ的设计位置,按照设计位置调整套管ⅱ直到满足套管ⅱ同设计位置误差不大于1mm,调整合格后,将套管ⅱ简易固定;步骤s3:将套管ⅰ与套管ⅱ的两端分别卡装固定套管配合检测工具,每个套管检测检查工具的十字中心点即为对应套管端部的中心点,标记套管ⅰ两端的中心点位为a、b,标记套管ⅱ两端的中心点位为c、d,其中点位b、c为相邻点位;步骤s4:在套管ⅰ或套管ⅱ的一端架设全站仪并保证在架设位置处仪器能同时观测到a、b、c、d点位;仪器瞄准a点并调平,测站数据假定;利用全站仪分别测量出各点位的三维坐标(x

i

;y

i

;z

i

),其中i点为a、b、c、d点;步骤s5:计算偏差;首先以a、d两端点三维坐标为基准,由平面坐标代入如下公式(1)反算方位角α:α=arctan(y

d

‑

y

a

)/(x

d

‑

x

a

)(1),其中x

a

、y

a

分别为点位a平面x、y方向的坐标,x

d

、y

d

分别为点位d平面x、y方向的坐标;然后根据如下公式(2)计算平面中心位置偏差:

δt

i

=

‑

(x

i

-x

a

)

×

sinα+(y

i

-y

a

)

×

cosα(2),其中δt

i

为i点的平面中心位置偏差值,x

i 、y

i

分别为点位i平面x、y方向的坐标,α为根据公式(1)计算所得方位角;将i点换成b、c点代入公式(2)对应得到b点中心位置偏差δt

b

、c点中心位置偏差δt

c

;再者,根据如下公式(3)和(4)计算立面中心标高偏差:δz

ad

= z

d

ꢀ‑

z

a

(3),z

a 、z

d

分别为a、d点的标高值;z

i基

=z

a

+δz

ad

×

s

ai

/s

ad

,δz

i

=z

i

‑ꢀ

z

i基

(4),其中δz

i

为i点的标高偏差值,z

i

为i点的标高值,z

i基

为ad连线上与i点相对应的基准线标高值;s

ai 、s

ad

分别为ai两点之间的距离、ad两点之间的距离;将i点换成b、c点代入公式(3)和(4)对应得到b点标高偏差δz

b

、c点标高偏差δz

c

;步骤s6:判断上述步骤s5中的点位b、c处的平面中心位置偏差是否符合误差要求;若否,则根据以下情况调整c、d点位的平面位置以使得点位b、c处的平面中心位置偏差均符合误差要求;情况1:即当b点中心位置偏差符合要求且c点中心位置偏差不符合要求时,以a点为圆心且以ac为半径调整c点位置,调整量为δt

c

;情况2:即当b点中心位置偏差不符合要求时,整体调整套管ⅱ上的c、d两点平面位置,即以a点为圆心且以ac为半径调整c点位置,c点的调整量为δc=

‑

δt

b

×

s

ac

/s

ab

+δt

c

;以a点为圆心且以ad为半径调整d点位置,d点的调整量为δd =

‑

δt

b

×

s

ad

/s

ab

;其中 s

ac 、s

ab 、s

ad

分别表示点位ac、ab、ad之间的距离;步骤s7:判断上述步骤s5中的点位b、c处的标高偏差是否符合误差要求;若否,首先调整d点的标高位置以使得b点的标高偏差符合误差要求;再对c点的标高位置进行调整以使得c点的标高偏差也符合误差要求。

5.进一步地,在所述步骤s1中,所述套管配合检测工具十字板尺上的多个圆弧凸条均以十字板尺上的十字中心为圆心,多个所述圆弧凸条根据其外径大小分为若干组,每组所述圆弧凸条的个数为四个并且同组四个圆弧凸条之间呈两两中心对称布置于十字板尺的两个尺条上,所述圆弧凸条的厚度为5mm,宽度15 mm,所述套管配合检测工具十字板尺中心设置有标识。

6.进一步地,在所述步骤s1中的套管ⅰ、套管ⅱ分时分段对应安装于两层墙体上并且根据施工需要设置不同管径,所述套管配合检测工具十字板尺上分别设置有与套管ⅰ、套管ⅱ内径相匹配的圆弧凸条组。

7.进一步地,所述步骤s6的情况2中,若b点中心位置偏差不符合要求而c点中心位置偏差符合要求,此时对c点的调整方式为:以a点为圆心且以ac为半径调整c点位置,c点的调整量为δc=

‑

δt

b

×

s

ac

/s

ab

。

8.进一步地,在执行步骤s6~s7调整c、d点位之后,将套管ⅱ简易固定。

9.进一步地,在执行步骤s7后增加步骤s8:即复查调整后的点位坐标,将上述步骤s7中调整后的c、d点的三维坐标以及未作调整的a、b点的三维坐标代入上述步骤s5中的偏差计算公式(1)~(4)中再次计算δt

b

、δt

c

及δz

b

、δz

c

,并根据再次计算的δt

b

、δt

c

及δz

b

、δz

c

执行步骤s6至s8,直到b点中心位置偏差以及标高偏差均符合误差要求且c点中心位置偏差以及标高偏差均符合误差要求为止。

10.进一步地,在步骤s2中所述套管ⅰ同套管ⅱ相邻端之间的距离为1~3m。

11.本发明具有以下优点:1、上述检测调整方法中套管配合检测工具与相应套管同轴配合,通过全站仪可精

确测量各墙体套管端部中心点位的位置坐标从而计算出各点位的平面中心位置偏差及标高偏差,即检测出两套管空间同轴度,检测精度较高。

12.2、上述检测调整方法中通过计算出的各点偏差,分开调整套管的平面位置及标高位置,从而使得套管能精确定位,满足相应的同轴度误差要求;定位方式简单,优化了施工进度,能够解决不同墙体套管的空间同轴度立体定位难题。

13.3、上述检测调整方法中套管配合检测工具卡装固定于相应套管的端部,安装拆卸方便;在测量两套管之间的同轴度时不受套管位置状态的影响,并且套管配合检测工具结构简单,加工便捷,在需要时利用木结构即能加工成型。

附图说明

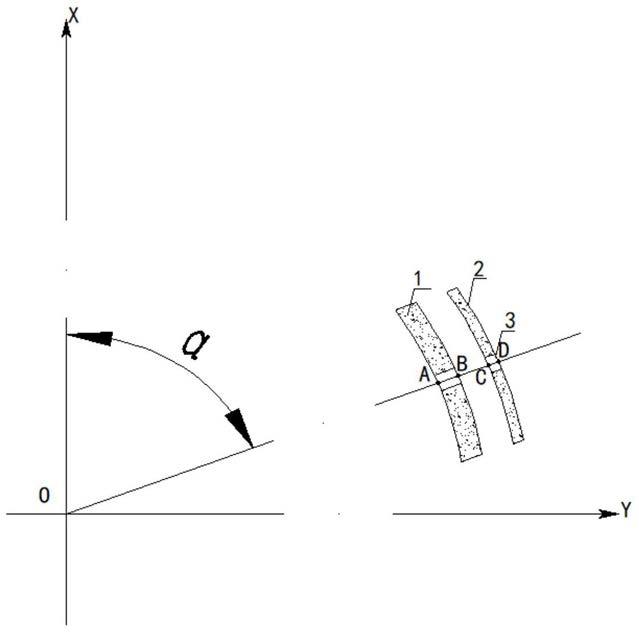

14.图1是本发明中第一实施例的检测平面示意图;图1中标记名称:墙ⅰ1、墙ⅱ2、套管3;图2是本发明中第一实施例的检测整体示意图;图2中标记名称:套管ⅰ5、套管ⅱ6、全站仪7、套管配合检测工具8;图3是本发明中第一实施例的检测原理示意图;图3中标记名称:套管ⅰ5、套管ⅱ6、a~d点位为相应套管端部中心点位;图4是图3中的套管配合检测工具的结构示意图。

15.图4中标记名称:套管配合检测工具8、圆弧凸条81。

具体实施方式

16.以下结合附图对本发明的实施例作进一步详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。

17.参考图1所示,墙ⅰ1、墙ⅱ2为环绕核电站设置的钢板混凝土组合墙体,其中墙ⅰ1为内层墙体,墙ⅱ2为外层墙体,墙ⅰ1与墙ⅱ2之间预留出施工间隙。

18.第一实施例:本实施例的一种双墙套管同轴度检测调整方法,具体实施步骤如下:步骤一:准备待测套管ⅰ、套管ⅱ并制作套管同轴度检测装置,同轴度检测装置包括套管配合检测工具以及全站仪,套管配合检测工具为十字板尺状,十字板尺上设有关于十字中心对称的圆弧凸条,圆弧凸条的外径与对应的待检测套管内壁直径相匹配,并且通过圆弧凸条能够将套管配合检测工具卡装固定于相应的待检测套管的两端;优选地,在步骤一中,套管配合检测工具十字板尺上的多个圆弧凸条均以十字板尺上的十字中心为圆心,多个圆弧凸条根据其外径大小分为若干组,每组圆弧凸条的个数为四个并且同组四个圆弧凸条之间呈两两中心对称布置于十字板尺的两个尺条上,圆弧凸条的厚度为5mm,宽度15 mm,套管配合检测工具十字板尺中心设置有标识。

19.步骤二:利用全站仪放样出套管ⅰ在钢筋墙体上的位置,按照设计位置调整套管ⅰ直到满足套管ⅰ同设计位置误差不大于1mm,安装固定,并浇注混凝土,利用全站仪放样出套管ⅱ的设计位置,按照设计位置调整套管ⅱ直到满足套管ⅱ同设计位置误差不大于1mm,调整合格后,将套管ⅱ简易固定;步骤三:将套管ⅰ与套管ⅱ的两端分别卡装固定套管配合检查工具,每个套管配合

检查工具的十字中心点即为对应套管端部的中心点,标记套管ⅰ两端的点位为a、b,标记套管ⅱ两端的点位为c、d,其中点位b、c为相邻点位;步骤四:在两个套管的任意一端架设全站仪并保证在架设位置处仪器同时能观测到a、b、c、d点位;仪器瞄准a点并调平,测站数据假定;利用全站仪分别测量出各中心的三维坐标a(x3008.0630,y7020.4692,h12.6002),b(x3008.5028,y7021.5827,h12.6012),c(x3009.1625,y7023.2604,h12.6056),d(x3009.3824,y7023.8287,h12.6006);其中,x、 y方向的坐标为平面坐标值,h坐标为标高值;步骤五:计算偏差;首先以a、d两端点三维坐标为基准,由平面坐标反算方位角α:α=arctan(7023.8287

‑

7020.4692)/(3009.3824

‑

3008.0630)=68

°

33

´

29.6";然后计算平面中心位置偏差;δt

b

=

‑

(3008.5828-3008.0630)

×

sin68

°

33

´

29.6"+(7021.5827

‑

7020.4692)

×

cos68

°

33

´

29.6"=

‑

0.0023m,其中,δt

b

为b点的平面中心位置偏差值;δt

c

=

‑

(3009.1625-3008.0630)

×

sin68

°

33

´

29.6"+(7023.2604

‑

7020.4692)

×

cos68

°

33

´

29.6"=

‑

0.0031 m,其中,δt

c

为c点的平面中心位置偏差值;再者,计算立面中心标高偏差;s

ab

=sqrt((3008.5028

‑

3008.0630)

²

+(7021.5827

‑

7020.4692)

²

)=1.197m;s

ac

=sqrt((3009.1625

‑

3008.0630)

²

+(7023.2640

‑

7020.4692)

²

)=3.003m;s

ad

=sqrt((3009.3824

‑

3008.0630)

²

+(7023.8287

‑

7020.4692)

²

)=3.609m;δz

ad

= z

d

ꢀ‑

z

a =12.6006

‑

12.6002=0.0004m,z

b基

=z

a

+δz

ad

×

s

ab

/s

ad

=12.6002+0.0004

×

1.197/3.609=12.6003m,z

c基

=z

a

+δz

ad

×

s

ac

/s

ad

=12.6002+0.0004

×

3.003/3.609=12.6005m,δz

b

=12.6012

‑

12.6003=0.0009m,其中δz

b

是b点的标高偏差值;δz

c

=12.6056

‑

12.6005=0.0053m,其中δz

c

是c点的标高偏差值;步骤六:判断上述步骤五中的点位b、c处的平面中心位置偏差是否符合误差要求;若否,则根据以下情况调整c、d点位的平面位置以使得点位b、c处的平面中心位置偏差均符合误差要求;情况1:即当b点中心位置偏差符合要求且c点中心位置偏差不符合要求时,以a点为圆心且以ac为半径调整c点位置,调整量为δt

c

;情况2:即当b点中心位置偏差不符合要求时,整体调整套管ⅱ上的c、d两点平面位置,即以a点为圆心且以ac为半径调整c点位置,c点的调整量为δc=

‑

δt

b

×

s

ac

/s

ab

+δt

c

;以a点为圆心且以ad为半径调整d点位置,d点的调整量为δd =

‑

δt

b

×

s

ad

/s

ab

;其中 s

ac 、s

ab 、s

ad

分别表示点位ac、ab、ad之间的距离;步骤七:判断上述步骤s5中的点位b、c处的标高偏差是否符合误差要求;若否,首先调整d点的标高位置以使得b点的标高偏差符合误差要求;再对c点的标高位置进行调整以使得c点的标高偏差也符合误差要求;步骤八:复查调整后的点位坐标,将上述步骤七中调整后的c、d点的三维坐标以及未作调整的a、b点的三维坐标代入上述步骤五中的偏差计算公式(1)~(4)中再次计算δt

b

、δt

c

及δz

b

、δz

c

,并根据再次计算的δt

b

、δt

c

及δz

b

、δz

c

执行步骤六至八,直到b点中心位置偏差以及标高偏差均符合误差要求且c点中心位置偏差以及标高偏差均符合误差要求为止。

20.以上述步骤五中计算的b、c两点的平面中心位置偏差为例具体说明执行步骤六至

七的情况:由于b、c点中心位置偏差均大于2mm,属于步骤六中的情况2;

①

调整量计算δc=

‑

δt

b

×

s

ac

/s

ab

+δt

c =0.0023

×

3.003/1.197

‑

0.0031=0.0027m;δd=

‑

δt

b

×

s

ad

/s

ab

,=0.0023

×

3.609/1.197=0.0069m;

②

根据调整量对c、d两点位置进行调整首先以a点为圆心,以ad为半径逆时针移动d点6.9mm,以ac为半径逆时针移动c点2.7mm;将c点标高降低5mm,简易固定;

③

复查c、d点的坐标并重新计算调整后的偏差值测量c、d点三维坐标,c(x3009.1644,7023.2610,h12.6006),d(x3009.3892,y7023.8276,h12.6008),a、b值不变;计算方位角α=arctan(7023.8276

‑

7020.4692)/(3009.3852

‑

3008.0630)=68

°

27

´

05.1";平面中心位置偏差δt

b

=

‑

(3008.5028-3008.0630)

×

sin68

°

27

´

05.1"+(7021.5827

‑

7020.4692)

×

cos68

°

27

´

05.1"=

‑

0.0001m;δt

c

=

‑

(3009.1644-3008.0630)

×

sin68

°

27

´

05.1"+(7023.2610

‑

7020.4692)

×

cos68

°

27

´

05.1"=

‑

0.0010m;立面中心标高偏差δz

ad

= z

d

ꢀ‑

z

a =12.6008

‑

12.6002=0.0006m,z

b基

=z

a

+δz

ad

×

s

ab

/s

ad

=12.6002+0.0006

×

1.197/3.609=12.6004m,z

c基

=z

a

+δz

ad

×

s

ac

/s

ad

=12.6002+0.0006

×

3.003/3.609=12.6007m,δz

b

=12.6012

‑

12.6004=0.0008m;δz

c

=12.6006

‑

12.6007=

‑

0.0001m;

④

调整后b、c点中心位置偏差以及标高偏差均符合误差要求。

21.以上仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1