一种油气成藏模式确定方法与流程

1.本发明属于石油勘探开发技术领域,具体涉及一种油气成藏模式确定方法。

背景技术:

2.油气勘探中,随着勘探程度的加深导致剩余油气的寻找难度日益加大,待发现油藏日趋隐蔽。其中一种有效手段是对油气成藏进行分析,确定油气运移。油气成藏规律研究是研究油气成藏作用在含油气盆地的油气系统及其子系统中发生的规律,分析油气运移聚集成藏的全过程,该过程不仅有空间位置的运动,烃体系还会发生一系列物理、化学的变化,为勘探部署决策、提高勘探效率做出重大贡献。现有技术中常用的手段为单纯的依靠构造解释寻找高点或者依靠储层展布研究寻找有利相带,由于如今勘探形式日益复杂,该种方法已经不能满足寻找规模储量的需求。

3.授权公告号为cn107390289b的中国发明专利公开了一种基于断裂结构的油气成藏分析方法,主要着眼于断裂,从断裂的结构以及野外露头及样品分析来明确油气的运移路径。但影响油气运移路径的因素很多,若仅从该方法着手处理将导致确定的油气运移路径不准确,进而绘制的油气成藏模式图也不准确,影响油气藏的勘探。

技术实现要素:

4.本发明提供了一种油气成藏模式确定方法,用以解决仅着眼于断裂确定的油气运移路径不准确导致绘制的油气成藏模式图不准确的问题。

5.为解决上述技术问题,本发明的技术方案包括:

6.本发明提供了一种油气成藏模式确定方法,包括如下步骤:

7.1)根据工区的三维地震资料确定工区构造形态;根据工区构造形态确定同沉积断层的分布位置;

8.2)根据同沉积断层的分布位置确定同沉积断层的形成发育时期;根据同沉积断层的形成发育时期确定砂体厚度分布情况,结合同沉积断层的分布情况,确定同沉积断层的控砂模式,以确定物源方向;

9.3)根据烃源岩样品的有机质含量和/或成熟度确定主力生烃范围,以确定生油中心;

10.4)获取各已钻井的油气显示情况和/或各出油井产量,分析得到油气富集区和油气贫瘠区,以确定储油区;

11.5)在工区构造图上编制一条横切油气富集区到油气贫瘠区的辅助油藏剖面,统计剖面上各井的油气情况,确定油气运移特点,所述油气运移特点包括各断阶的油气富集程度;

12.6)根据生油中心、物源方向以及油气运移特点,确定油气运移路径,并结合确定的生油中心以及储油区,确定油气成藏模式。

13.上述技术方案的有益效果为:本发明的油气成藏模式确定方法,从同沉积断层对

地层厚度的影响、烃源岩的分布以及砂体展布的控制作用入手,综合分析确定了生油中心、油气运移路径及储油区,以确定油气成藏模式,能够有效地指导类似同沉积断裂主控次凹的剩余油气资源勘探,为实现该凹陷下一步勘探做出突破性的贡献,以便提高凹陷的勘探效益。

14.进一步的,步骤1)中,所述根据工区构造形态确定同沉积断层的分布位置包括:根据工区构造形态,建立三维构造模型,以断层下降盘地层增厚程度大于设定厚度值为依据确定同沉积断层的分布位置。

15.进一步的,步骤2)中,所述根据同沉积断层的分布位置确定同沉积断层的形成发育时期包括:根据同沉积断裂的分布位置划分断阶,统计不同时期分布于同沉积断层两侧的不同断阶的地层增厚程度,所有断阶的地层增厚程度均大于设定厚度值的时期为同沉积断层的形成发育时期。

16.进一步的,步骤3)中,所述根据烃源岩样品的有机质含量和/或成熟度确定主力生烃范围包括:根据烃源岩样品的机质含量和/或成熟度、以及对应的构造埋深,根据生油门限深度值;统计不同时期分布于同沉积断层两侧的不同断阶的构造埋深,并结合生油门限深度值,确定主力生烃范围。

17.进一步的,步骤6)中,还包括利用三维模型将油气成藏模式进行展示的方法。

附图说明

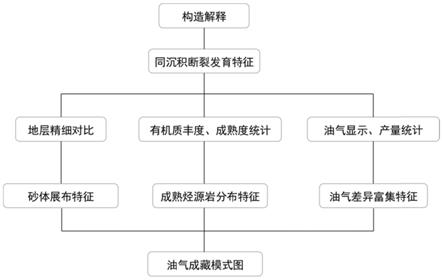

18.图1是本发明的油气成藏模式确定方法的流程图;

19.图2是某地区h2ⅲ砂组底面构造图;

20.图3是某地区受同沉积断层分隔的四个断阶位置图;

21.图4是某地区各小层显示级别及层数堆积图;

22.图5是某地区主要探井显示按层位统计平面分布图;

23.图6是横切含油主体nw

‑

se向油藏剖面及探井显示统计图;

24.图7

‑

1是某地区f1号断层及沿长线北部各井油气显示堆积图;

25.图7

‑

2是某地区f1号断层及沿长线南部各井油气显示堆积图;

26.图8是某凹陷ro与埋深关系图;

27.图9是h31砂组深湖区大致范围及toc、ro数据分布图;

28.图10是h22砂组深湖区大致范围及toc、ro数据分布图;

29.图11是大致顺物源方向h22段地层对比图;

30.图12是大致垂直物源方向h22段地层对比图;

31.图13是斜交物源方向h22段地层对比图;

32.图14是h2ⅱ53小层砂厚等值线图;

33.图15是同沉积发育时期断层对砂体的控制模式图;

34.图16是叠合构造立体图、砂体展布、油气分布的示意图;

35.图17是叠合构造立体图、砂体展布、油气分布及运移轨迹的示意图。

具体实施方式

36.本发明针对同沉积断层主控的含油气盆地(或次级凹陷)提供了一种油气成藏模

式确定方法,该方法从同沉积断层对地层厚度及埋深的影响、烃源岩分布以及砂体展布的控制作用入手综合分析油气成藏模式,并最终通过三维展示的方式描述这一过程,整体流程如图1所示。

37.步骤一,利用高精度三维地震资料,完成次级凹陷各个砂组底界的构造解释,明确工区构造形态,利用构造建模软件,建立各层界面三维构造模型,并根据断层下降盘地层明显增厚为依据确定同沉积断层的分布位置。需说明的是,判断两盘地层的厚度差至少要大于30cm,在地震剖面上解释时可以肉眼看出两盘厚度明显有厚薄之分。

38.步骤二,根据同沉积断层的分布将次凹划分为多个断阶,统计不同时期分布于同沉积断层两侧的不同断阶的厚度、构造埋深以及地层增厚,以断层两侧地层厚度明显增加为依据确定同沉积断层的形成发育时期。

39.步骤三,统计次凹内烃源岩样品的成熟度ro以及对应的构造埋深,绘制成熟度ro和构造埋深的关系图,根据该图确定烃源岩生油门限深度和生油高峰深度,且生油高峰深度大于生油门限深度,以确定主力生烃范围,从而确定生油中心。并编制不同层段烃源岩成熟度、有机质含量平面分布图。

40.步骤四,统计次凹内各已钻井的显示情况,明确各井显示的层数、小层号、深度段、岩性及显示级别,总结工区勘探潜力目的小层,同时结合各井平面位置及显示层数及级别,分析出显示的油气富集区及油气贫瘠区,以确定储油区。

41.步骤五,统计次凹内各油井产量,结合井位分布,明确已发现油气富集区及油气贫瘠区。理论上与步骤四方法确定的油气富集区和油气贫瘠区应该一致。

42.步骤六,编制一条横切油气富集区到油气贫瘠区的辅助油藏剖面,统计剖面上各井的油气显示层数、级别、层位,明确主力烃源岩范围及油气运移特点。需说明的是,显示级别高(油斑级别及以上)、层数多的地区处于主力烃源岩区或者紧邻烃源岩区,结合步骤三中的toc和ro的分布可以判别。

43.步骤七,根据步骤二中确定的同沉积断层的形成发育时期,完成工区各井该时期沉积砂体的精细对比,明确从沉积早期到沉积晚期砂体的横向展布与纵向演化规律,编制砂体厚度等值线图,结合同沉积主控断层的分布情况及地层的高低起伏状态,理清同沉积断层的控砂模式,以确定物源方向。

44.步骤八,根据步骤三中确定的生油中心、步骤四和步骤五确定的储油区、步骤六确定的油气运移特点、以及步骤七确定的物源方向,确定油气运移路径,并结合生油中心以及储油区,确定油气成藏模式,并用三维构造模型进行展示。

45.下面以某盆地某凹陷西部的某地区为例来对本发明的油气成藏模式确定方法进行说明,该工区三维地震资料面积约100km2,具体过程如下:

46.步骤一,利用高精度三维地震资料,完成次级凹陷各个砂组底界的构造解释,明确工区构造形态,利用构造建模软件,建立各层界面三维构造模型,并根据断层下降盘地层明显增厚为依据确定同沉积断层的分布位置。具体的:

47.1.1、构造图编制。根据已有生产、试油资料已经知道主力含油层段是h2ⅱ和h2ⅲ,h3ⅰ也存在局部含油情况,故地震解释目的层段为h2ⅱ、h2ⅲ、h3ⅰ砂组底界面及h2ⅱ砂组顶界面,解释并编制4张发射层面构造图(分别对应t41、t42、t4、t51),其中,t4对应的构造图如图2所示。

48.1.2、三维构造层面建模。利用构造建模软件建立构造层面三维模型,如图16所示。

49.1.3、构造特征分析。根据步骤1.1和步骤1.2的分析结果,分析构造埋深变化及构造轴线方向,可以看出构造整体由西南向东北抬升,且向北埋藏变浅,在a65井以南地图构造轴向ne

‑

sw,再往北构造高点转向了a65西北,轴向向西北偏转。

50.步骤二,根据同沉积断层的分布将次凹划分为多个断阶,统计不同时期分布于同沉积断层两侧的不同断阶的地层厚度、地层增厚以及构造埋深,确定同沉积断层的形成发育时期。

51.具体的:

52.如图3的某地区受同沉积断层分隔的四个断阶位置图所示,可以观察到工区明显存在四条同沉积断层,分别命名为f1、f2、f3、f4。从f4往南,可以将工区划分为四个断阶,f4以北地区地层基本保持水平。结合步骤一结果中四张层面构造图以及分别抽取垂直四条同沉积断层最大落差处的地震剖面,统计不同断阶的最大地层厚度、相对于上升盘地层增厚、构造最大深埋,统计结果如下表1所示。从该表中可以看出,h22时期f1、f2、f4号断层两侧地层厚度不同程度明显增加,因此可以确定同沉积断层的形成发育时期为h22时期。

53.表1某地区不同断阶厚度与埋深统计表

[0054][0055]

步骤三,统计次凹内烃源岩样品的有机质含量和成熟度,依据统计结果确定烃源岩生油门限深度和生油高峰深度,且生油高峰深度大于生油门限深度,以确定主力生烃范围,从而确定生油中心,并编制不同层段烃源岩成熟度、有机质含量平面分布图。具体的:

[0056]

3.1、确定生油门限深度及生油高峰深度。整个某凹陷共有121个ro测点数据,以此为基础绘制ro与构造埋深关系图,如图8所示,生油门限深度在1900m左右(ro=0.5%),同时进行该区成烃成藏分析,在ro≥1%时为生烃高峰期,对应的生油高峰深度(构造埋深)在2800m左右。

[0057]

3.2、确定主力生油/生烃范围。结合表1的统计结果,可以发现第三断阶、第四断阶构造埋深普遍在2800m以上,第二断阶在h31段部分地区构造埋深能达到3000m,结合步骤3.1,可以明确第三断阶、第四断阶为主力生烃范围。

[0058]

3.3、编制不同层段烃源岩成熟度、有机质含量平面分布图。

[0059]

本实施例中主力生烃层位分别为h22、h23,首先以氧化色泥岩厚度<10为依据圈定出深湖区大致范围,然后按照地质分层统计层段内样品toc、ro平均值,并标注到平面图上,分别如图9、10所示,最后叠合几条主干同沉积断层。根据深湖区大致范围及toc、ro值分析出优质烃源岩(toc>0.8%,ro>0.7)发育地区集中在工区偏东的位置,主要分布在第三断

阶、第四断阶,进一步印证步骤3.2的分析结果。

[0060]

步骤四,统计次凹内各已钻井的显示情况,明确各井显示的层数、小层号、深度段、厚度、岩性及显示级别,总结工区勘探主力目的小层,同时结合各井平面位置、显示层数及级别,分析出显示的油气富集区及油气贫瘠区。其中,油气富集区是储油区。富集区确定的具体步骤如下:

[0061]

4.1、按照小层统计各层油气显示情况,明确主力小层。h22主要分为16个小层,h23主要分为14个小层,h31分为13个小层,将有显示的小层按照不同级别统计,编制显示堆积图,如图4所示,可以明确油气富集区小层为h22

‑

8~h22

‑

16、h23

‑

3~h23

‑

11。

[0062]

4.2、按照井位置统计各井不同砂组显示情况,明确不同断阶油气富集差异。本实施例中25口主要探井不同层位显示情况,并按照层位编制单井不同级别显示(富含油、微含油、油浸、油斑、油迹、荧光、荧光条带)层数堆积图,标注到井位图上,如图5所示。可以看出,第四断阶南部地区显示明显高于北部地区,而且南部地区特别是靠近第四断阶位置处显示多数集中在h22段。

[0063]

4.3、根据分区统计各井油气显示情况,进一步确定油气富集差异。步骤4.2中图幅较小看不清各井显示总层数,故在步骤4.2结论基础上分南北两区统计显示情况,可以看出北边一口井平均显示3层,而南部各井平均显示11层,且南部显示级别较高,以油迹及以上级别显示为主。

[0064]

步骤五,统计次凹内各出油井产量,结合井位分布,明确已发现油气富集区与贫瘠区,以进一步验证步骤四中得到的结论。具体的:

[0065]

本实施例中该工区共有43口井出油,累计产油16.28万吨,其中北部地区仅3口井出油,累计产油1.18万吨,南部累产油15.1万吨,占绝对优势,与步骤四中的结论相互印证。

[0066]

步骤六,在工区构造图上编制一条横切油气富集区到油气贫瘠区的辅助油藏剖面,统计剖面上各井的油气显示层数、级别、层位,明确主力烃源岩范围及油气运移特点。具体的:

[0067]

本实施例中选取了靠近东侧的一条连井剖面(a69、x9、x1707、x10、a61、a65、a29井),如图6所示,该剖面既垂直切过同沉积断层,又切过第三、第四断阶主力含油区,统计出剖面上各井显示的厚度、层数,如图7

‑

1、7

‑

2所示,分析不同断阶的油气富集程度。x10井是北部各井产量的最大贡献者,累产1.05万吨,其油气显示是北部最富集的,越往北显示越少,但到了第一断阶北部的a29井其h3段有2层荧光及5层荧光条带,而处于第四断阶的x1707显示比x10更加丰富,再往南显示也是越来越少。

[0068]

步骤七,根据步骤二中明确的同沉积断层的形成发育时期,完成工区各井该时期沉积砂体的精细对比,明确从沉积早起到沉积晚期砂体的横向展布与纵向演化规律,编制砂体厚度等值线图,结合同沉积主控断层的分布情况及地层的高低起伏形态,理清同沉积断层的控砂模式,以确定物源方向。具体的:

[0069]

本实施例中编制了三条对比剖面,分别如图11、12、13所示,通过分析砂体发育小层及平面位置,明确物源方向为西北,以对比结果编制小层平面图,如图14所示,物源方向为西北向东南,遇到断层直接继续向前,砂体在两同沉积断裂之间斜坡区域可能顺斜坡分支,但整体顺物源方向继续运移,如图15所示。

[0070]

步骤八,根据步骤三中确定的生油中心、步骤四和步骤五确定的储油区、步骤六确

定的油气运移特点、以及步骤七确定的物源方向,确定油气运移路径,并结合生油中心以及储油区,确定油气成藏模式,并用三维构造模型进行展示。

[0071]

利用三维模型进行展示时刻用幻灯片展示,如图17所示,标注油气、生油区以及储油区,根据前面的分析油气由第三、第四断阶向高部位运移,主要向南部运移,其次向北,由于北部第一断阶地区构造破碎,继续向第一断阶西北部构造运移,最后利用幻灯片,结合构造形态编制油气动态轨迹表示油气从源到圈闭的运移过程,经过分析认为工区西北及南部地区是油气聚集有利场所,空白区值得探索。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1