一种比阿培南中亚硝胺类杂质的检测方法与流程

1.本技术属于药物分析技术领域,尤其涉及一种比阿培南中亚硝胺类杂质的检测方法。

背景技术:

2.比阿培南是一种碳青霉烯类合成抗生素,在生产过程中会产生亚硝胺类副产物,如n

‑

亚硝基二乙胺、n

‑

亚硝基乙基异丙胺和n

‑

亚硝基二异丙胺。亚硝胺是强致癌物,不但长期小剂量可以使动物或人致癌,而且只要一次较高剂量的“冲击”就可引起癌症发生。

3.目前,亚硝胺类杂质的检测方法主要为气相色谱热能分析法、分光光度法、气质法以及液质法,然而现有的检测方法中缺少针对n

‑

亚硝基乙基异丙胺和n

‑

亚硝基二异丙胺的检测方法。同时,比阿培南中亚硝胺类杂质的限度(0.022ppm)极低,对检测灵敏度的要求高,现有的检测方法难以在比阿培南中实现亚硝胺类杂质定量监控的要求。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本技术提供了一种比阿培南中亚硝胺类杂质的检测方法,可实现n

‑

亚硝基二乙胺、n

‑

亚硝基乙基异丙胺和n

‑

亚硝基二异丙胺的同步测定,且具有优异的灵敏度。

5.本技术的具体技术方案如下:一种比阿培南中亚硝胺类杂质的检测方法,其特征在于, 包括如下步骤:s1:取供试品加入内标物的甲醇溶液溶解,再加入混合溶剂混合均匀,得到样品溶液;s2:将所述样品溶液和对照品溶液分别注入液相色谱串联质谱联用仪,按内标法检测亚硝胺类杂质的含量;其中,所述混合溶剂的组成包括甲醇、甲酸和水。

6.优选地,所述甲醇溶液中甲醇的含量为50~80%。

7.优选地,所述混合溶剂中,甲酸、甲醇和水的体积比为5:10:85。

8.优选地,所述内标物在所述甲醇溶液中的浓度为30~60ng/ml。

9.优选地,所述甲醇溶液与所述混合溶剂的体积比为1:20~30。

10.优选地,所述样品溶液中供试品的浓度为40~80mg/ml,所述对照品溶液的浓度为3~130ng/ml。

11.优选地,所述亚硝胺类杂质包括n

‑

亚硝基二乙胺、n

‑

亚硝基乙基异丙胺和/或n

‑

亚硝基二异丙胺。

12.优选地,所述液相色谱条件为:色谱柱:c18色谱柱;流动相a:0.1%甲酸,流动相b:甲醇;柱温38~42℃;流速0.27~0.33ml/min。

13.优选地,所述液相色谱的洗脱程序为:0~3min,a 95%,b 5%;3.5~4.5min,a 90%,b 10%;5.5~6.5min,a60%,b 40%;7~8min,a 20%,b 80%;8.1~9.5min,a 0%,b 100%;9.6~12min,a 95%,b 5%。

14.优选地,所述质谱条件为:离子源apci源,扫描模式mrm,离子对包括:117.1/75.1、131.1/89.1和/或103.1/47.0,碰撞能量15~29v。

15.综上所述,本技术提供了一种比阿培南中亚硝胺类杂质的检测方法,包括:取供试品加入内标物的甲醇溶液溶解,再加入混合溶剂混合均匀,得到样品溶液;将样品溶液和对照品溶液分别注入液相色谱串联质谱联用仪,按内标法检测亚硝胺类杂质的含量;其中,混合溶剂的组成包括甲醇、甲酸和水。本技术根据亚硝胺类化合物特点进行方法开发,能够有效降低基质效应的影响,且避免待测物被抑制。本技术的检测方法从专属性、线性及范围、检测限、定量限、准确度、和稳定性等方面进行验证,确认该方法适用于同时测定比阿培南中ndea、eipna、dipna的含量。

附图说明

16.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

17.图1为本技术实施例2对照品溶液中eipna的专属性色谱图;图2为本技术实施例2对照品溶液中dipna的专属性色谱图;图3为本技术实施例2对照品溶液中ndea的专属性色谱图;图4为本技术实施例2加标溶液中eipna的专属性色谱图;图5为本技术实施例2加标溶液中dipna的专属性色谱图;图6为本技术实施例2加标溶液中ndea的专属性色谱图;图7为本技术对比例1中eipna的色谱图;图8为本技术对比例1中dipna的色谱图;图9为本技术对比例1中ndea的色谱图;图10为本技术对比例4中eipna的色谱图;图11为本技术对比例4中dipna的色谱图;图12为本技术对比例4中ndea的色谱图;图13为本技术对比例6中eipna的色谱图;图14为本技术对比例6中dipna的色谱图;图15为本技术对比例6中ndea的色谱图;图16为本技术对比例8中eipna的色谱图;图17为本技术对比例8中dipna的色谱图;图18为本技术对比例8中ndea的色谱图。

具体实施方式

18.为使得本技术的目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而非全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。

19.本技术实施例所使用的试剂和原料均为市售或自制。

20.实施例11、液相色谱条件:色谱柱:waters acquity uplc hss t3柱(1.8μm,2.1mm

×

100mm);流动相a:0.1%甲酸

‑

水,流动相b:甲醇;柱温40 ℃;流速0.3ml/min;洗脱程序为:0~3min,a 95%,b 5%;3.5~4.5min,a 90%,b 10%;5.5~6.5min,a60%,b 40%;7~8min,a 20%,b 80%;8.1~9.5min,a 0%,b 100%;9.6~12min,a 95%,b 5%。

21.2、质谱条件:离子源apci源,扫描模式mrm,离子对: n

‑

亚硝基乙基异丙胺(eipna) 117.1/75.1,碰撞能15v;n

‑

亚硝基二异丙胺(dipna) 131.1/89.1,碰撞能15v;n

‑

亚硝基二乙胺(ndea) 103.1/47.0,碰撞能29v;内标物ndea

‑

d4 107.0/77.0,碰撞能16v;内标物ndpa

‑

d14 145.0/50.0,碰撞能19v。

22.3、混合溶剂配制:取20ml甲醇置于试剂瓶中,加入170ml水,再加入10ml甲酸,摇匀。

23.4、对照品溶液:分别取eipna、dipna、ndea标准品先以70%甲醇为溶剂溶解,再以混合溶剂为稀释剂进行梯度稀释后,配制浓度为0.066~2.639 ng/ml的标准曲线溶液。

24.5、内标溶液:取ndea

‑

d4和ndpa

‑

d14内标物,以70%甲醇为溶剂配制浓度为33 ng/ml的混合内标溶液。

25.6、供试品溶液:取比阿培南原料药粉末约0.3g,置于5ml容量瓶中,加入0.2ml的内标溶液,再加入混合溶剂定容至刻度,混合均匀,摇匀。

26.7、加标溶液:取比阿培南原料药粉末约0.3g,置于5ml容量瓶中,加入0.2ml的内标溶液,再加入0.1ml浓度为66 ng/ml的对照品溶液,用混合溶剂定容至刻度,混合均匀,摇匀。

27.采用内标法进行分析检测,即分析物(eipna、dipna、ndea)和内标物(ndpa

‑

d14、ndea

‑

d4)的峰面积比值进行计算,记录色谱图和回收率。

28.实施例2参照实施例1的检测方法,检测结果如下:1、专属性分别取浓度为1.319 ng/ml的对照品溶液和加标溶液上样测试,记录色谱图见图1~6所示。图中表明,100%限度浓度加标供试品溶液中目标峰出峰位置无其他杂质干扰,且与100%限度浓度对照品溶液峰形相似,说明检测方法具有良好的专属性。

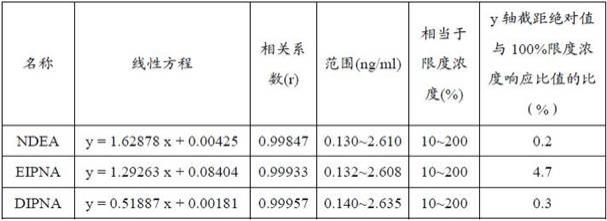

29.2、线性取标准曲线溶液上样测试,通过峰面积和浓度的关系得到线性拟合方程见下表1所示。各杂质在各浓度范围内,峰面积比与浓度呈良好的线性关系,相关系数r均不小于0.995,满足要求。

30.表1

3、检测限和定量限取浓度为0.066 ng/ml的对照品溶液进样检测3次。ndea的检测限为0.066ng/ml,相当于限度浓度的5%可检出(即检测限为0.0011ppm),信噪比在18.1~23.8之间;eipna的检测限浓度为0.066ng/ml,相当于限度浓度的5%可检出(即检测限为0.0011ppm),信噪比在62.8~65.2之间;dipna的检测限浓度为0.066ng/ml,相当于限度浓度的5%可检出(即检测限为0.0011ppm),信噪比在23.2~28.8之间。

31.取0.132 ng/ml的对照品溶液进样检测6次。ndea的定量限浓度为0.132ng/ml,相当于限度浓度的10%(即定量限为0.0022ppm),信噪比在32.5~41.4之间,连续6针定量限溶液的峰面积比的rsd值为6.6%;eipna的定量限浓度为0.132ng/ml,相当于限度浓度的10%(即定量限为0.0022ppm),信噪比在81.3~120.5之间,连续6针定量限溶液的峰面积比的rsd值为6.0%;dipna的定量限浓度为0.132ng/ml,相当于限度浓度的10%(即定量限为0.0022ppm),信噪比在32.4~48.6之间,连续6针定量限溶液的峰面积比的rsd值为6.5%,满足要求。

32.4、准确度取不同的加标溶液(相当于各杂质限度浓度的50%、100%和150%的加标供试品溶液)各3份,分别进样1次,记录色谱图并计算回收率结果如下表2~4所示。9份准确度溶液中ndea、eipna和dipna的回收率分别在74.7%~97.4%、72.6%~91.2%和75.0%~99.2%范围内,rsd值分别为10.2%、8.1%和7.3%,准确度结果符合规定。

33.表2

表3表4

5、稳定性分别取浓度为1.319 ng/ml的对照品溶液和加标溶液,分别于室温(10℃~30℃)避光条件下放置至少24h,于不同时间点进样分析,记录色谱图和回收率,结果如下表5~6所示。100%限度浓度对照品溶液中ndea、eipna和dipna在不同时间的测定浓度分别在初始浓度的94.3%~107.9%、85.0%~99.0%和85.8%~109.7%之间。100%限度浓度加标供试品溶液中ndea、eipna和dipna的测定浓度分别在初始浓度的82.5%~96.7%、79.1%~93.8%和92.8%~104.1%之间。结果表明,杂质ndea、eipna和dipna在100%限度浓度对照品溶液和100%限度浓度加标供试品溶液中至少48h内稳定。

34.表5表6

对比例1参照实施例1的检测方法,区别仅在于,加标溶液中不添加内标溶液,并采用外标法检测加标溶液,即采用分析物(eipna、dipna、ndea)的回收率溶液和对照品溶液的峰面积进行计算,重复测定3次取平均值,记录色谱图和回收率。

35.加标溶液中eipna、dipna、ndea的色谱图如图7~9所示,回收率测定结果分别为77.2%、81.5%、38.9%。回收率溶液中,在临近ndea出峰前有其他成分洗脱出来,图谱上呈现裂峰,对ndea有基质抑制效应,因此外标法不适用于比阿培南中亚硝胺类杂质的检测。

36.对比例2参照实施例1的检测方法,区别仅在于,对照品溶液和加标溶液中的混合溶剂均替换为70%甲醇,观察到样品粉末未完全溶解,加标溶液的溶解性差、回收率不符合要求。

37.对比例3参照实施例1的检测方法,区别仅在于,对照品溶液和加标溶液中的混合溶剂均替换为70%甲醇,且加入0.5ml dmso,重复测定3次,记录加标溶液的回收率。

38.加标溶液中eipna、dipna、ndea的回收率分别为90.7~96.5%、90.7~96.5%、85.3~101.3%,回收率合格,但放置4h后加标溶液有沉淀析出,会影响进样重复性和检测稳定性,不符合要求。

39.对比例4参照实施例1的检测方法,区别仅在于,对照品溶液和加标溶液中的混合溶剂均替换为10%甲醇

‑

2%甲酸溶液,重复测定3次取平均值,记录加标溶液的回收率。

40.加标溶液中eipna、dipna、ndea的色谱图如图10~12所示,加标溶液的溶解性较好,加标溶液中eipna、dipna、ndea三个化合物的回收率分别为98.2%、81.6%、86.5%,回收率基本符合要求,其中dipna的回收率偏低。另外,将加标溶液放于冷藏条件,会有沉淀析出,会影响进样重复性和检测稳定性。

41.对比例5参照实施例1的检测方法,区别仅在于,对照品溶液和加标溶液中的混合溶剂均替换为10%甲醇

‑

2%甲酸溶液,且添加0.5ml氨水中和,重复测定3次,记录加标溶液的回收率。

42.实验结果发现,对照品溶液的峰形不受影响,但在加标溶液中待测物被抑制,其中

ndea回收率为0。

43.对比例6参照实施例1的检测方法,区别仅在于,对照品溶液和加标溶液中的混合溶剂均替换为10%甲醇

‑

2%甲酸溶液,同时调整洗脱程序为:0~1min,a 95%,b 5%;5~7min,a 90%,b 10%;7.7~10min,a60%,b 40%。重复测定3次,记录加标溶液的回收率。

44.实验结果表明,加标溶液中eipna、dipna、ndea三个化合物被基质严重抑制(见图13~15),即待测物与主药混合流出,回收率很差。

45.对比例7参照实施例1的检测方法,区别仅在于,将调整洗脱程序为:0~1min,a 95%,b 5%;5~7min,a 90%,b 10%;7.7~10min,a60%,b 40%。重复测定3次,记录加标溶液的回收率。

46.实验结果显示,加标溶液中三个杂质仍被抑制,回收率偏低,不能达到检测要求。

47.对比例8参照实施例1的检测方法,区别仅在于,将调整洗脱程序为:0~4min,a 90%,b10%;5~7min,a 5%,b 95%;7.1~10min,a90%,b 10%。重复测定3次,记录加标溶液的回收率。

48.实验结果显示,延长初始平衡比例后,加标溶液中三个杂质被抑制,回收率差(见图16~18),不能达到检测要求。

49.以上所述,以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1