生物传感器的制作方法

1.本实用新型涉及电分析化学检测领域,特别涉及一种生物传感器。

背景技术:

2.带有电极系统的电化学测试条已被广泛运用于生物样本的快速检测,例如用于检测血液样本中的葡萄糖、胆固醇、血酮等各种生理指标。电化学测试条的基本结构包括一个绝缘基板,位于绝缘基板上的电极系统,通道形成层和上盖,电极系统至少包括工作电极和对电极,反应试剂覆盖在至少一个工作电极上。检测样品经过通道形成层上的通道形成区与反应试剂反应并产生可以可检测的信号。与电化学测试条连接的分析仪根据该信号,得出检测结果。

3.目前已有的电化学测试条只能检测单一的样品指标,若要检测多项指标,只能采用不同的电化学测试条分别对不同的生理指标进行检测。若要完成多个生理指标的检测,患者须采集多次血样。多次采样不仅给患者带来痛苦,还会花费较长的检测时间,且检测步骤繁琐。

4.慢性肾脏病及其引起的终末期肾病是一组严重威胁人类生命和健康的常见慢性进展性疾病,具有高患病率、高病死率、高医疗卫生支出,及低知晓率等特点。在慢性肾病患者的肾功能指标诊断中,常需要同时获得血液中肌酐、尿素和尿酸三种生理指标。通过这三种指标的检测可以有效地对检测患者肾病的患病程度,并做出相应的判断,作为进一步治疗方案的选择依据。目前,市场上的肾功能指标检测主要为应用于大型生化仪上的单项检测试剂盒,价格昂贵,测试时间较长,测试步骤繁琐,不适合在乡镇以及社区卫生院普及。

技术实现要素:

5.针对现有技术检测不足,本实用新型提供了一种生物传感器,包括绝缘基板和设置在绝缘基板上的电极系统,生物传感器设有加样口,电极系统包括工作电极和对电极,在绝缘基板上还设有至少一个导电的辅助扩散组件,辅助扩散组件离加样口的距离大于工作电极和对电极离加样口的距离,辅助扩散组件通过一个导电基线与位于生物传感器电连接端的触点连接。

6.进一步的,工作电极的一侧或两侧均设有一个辅助扩散组件。

7.进一步的,对电极的一侧或两侧设有一个辅助扩散组件。

8.进一步的,工作电极的两侧和对电极的两侧分别设有辅助扩散组件。

9.进一步的,包括三个辅助扩散组件,辅助扩散组件、工作电极和对电极为间隔设置。

10.进一步的,包括四个辅助扩散组件,其中两个辅助扩散组件位于工作电极和对电极之间。

11.进一步的,包括两个辅助扩散组件,工作电极和对电极位于所述两个辅助扩散组件之间。

12.进一步的,所述两个辅助扩散组件分别通过导电基线与位于生物传感器的电连接端的触点连接。

13.进一步的,工作电极和对电极分别位于加样口的两侧,工作电极远离加样口侧设有辅助扩散组件,所述辅助扩散组件通过导电基线与位于生物传感器的电连接端的触点连接,对电极远离加样口侧设有辅助扩散组件,所述辅助扩散组件通过导电基线与位于生物传感器的电连接端的触点连接。

14.进一步的,所述辅助扩散组件为多孔性材料或碳油墨。

15.本实用新型将相比于工作电极和对电极更远离加样口端的辅助扩散组件与导电极限和触点连接,即可以发挥扩散组件的功能,又可以用于判断加样量是否充足的判断。这样的设计可以有效减少生物传感器上电极的数量,更有利于电极的设计。

附图说明

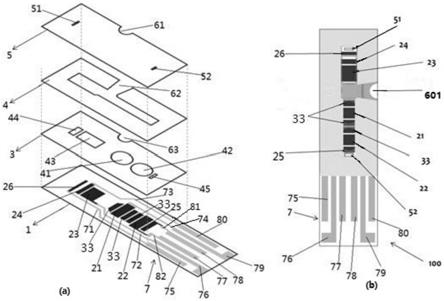

16.图1为第一种电化学测试条的第一生物传感器的分解图,第一绝缘基板不设有缺口。

17.图2为图1中的第一生物传感器组装在一起时的示意图。

18.图3为第一种电化学测试条的第二生物传感器的分解图,第二绝缘基板不设有缺口。

19.图4为图3中的第二生物传感器组装在一起时的示意图。

20.图5为第二种电化学测试条的分解图。

21.图6为图5中的电化学测试条组装在一起时的示意图。

22.图7为电化学测试条侧面示意图,第一生物传感器和第二生物传感器不共用同一个绝缘基板。

23.图8为电化学测试条侧面示意图,第一生物传感器和第二生物传感器共用同一个绝缘基板。

24.图9为第三种电化学测试条的第一生物传感器的分解图,第一绝缘基板的一侧设有缺口。

25.图10为第三种电化学测试条的第二生物传感器的分解图,第二绝缘基板的一侧设有缺口。

26.图11.(a)为图9中的第一生物传感器组装在一起时的示意图,(b)为图10中的第二生物传感器组装在一起时的示意图,位于第一上盖层一侧的缺口尺寸大于位于第二上盖层一侧的缺口。

27.图12.(a)为图9中的第一生物传感器组装在一起时的示意图,(b)相比于图11(b)的差别在于位于第一上盖层一侧的缺口尺寸等于位于第二上盖层一侧的缺口。

28.图13.(a)第四种电化学测试条的第一生物传感器的分解图,(b)为(a)中的第一生物传感器组装在一起时的示意图。

29.图14.含有亲水元件的第一生物传感器组装在一起时的示意图。

30.图15.含有亲水元件的第二生物传感器组装在一起时的示意图。

31.图16.含有自动开机触点的第二生物传感器组装在一起时的示意图。

32.图17.尿素线性实验评估图。

33.图18.肌酐线性实验评估图。

34.图19.尿酸线性实验评估图。

具体实施方式

35.在本实用新型的第一个实施例中,如图1~7所示,电化学测试条200包括第一生物传感器100和第二生物传感器101,第一生物传感器100和第二生物传感器101不共用同一个绝缘基板。第一生物传感器100具有第一电连接端7和第二生物传感器101具有第二电连接端13。所述电化学测试条200通过第一电连接端7和第二电连接端13位于电化学测试条200的同一端,可与检测仪器的电连接器连接在一起。所述电化学测试条200的加样口包括一个位于第一生物传感器100侧面的第一加样口601和一个位于第二生物传感器101侧面的第二加样口602。

36.第一生物传感器100依次设有第一绝缘基板1、设置在第一绝缘基板1上的第一电极系统、第一反应区域形成层3、第一通道形成层4和第一上盖层5。第一绝缘基板1、第一反应区域形成层3、第一通道形成层4和第一上盖层5都是由绝缘材料制作成的。

37.第一电极系统包括第一指标参比电极21、第一指标工作电极22、第二指标工作电极23、第二指标对电极24、位于第一电连接端7的能够导电的第一触点79、第二触点77、第三触点 76和第四触点80以及将第一指标参比电极21与第一触点79连接在一起的第一导电迹线74、将第一指标工作电极22与第二触点77连接在一起的第二导电迹线82、将第二指标工作电极 23与第三触点76连接在一起的第三导电迹线72和将第二指标对电极24与第四触点80连接在一起的第四导电迹线73。第一指标参比电极21、第一指标工作电极22和第二指标工作电极 23、第二指标对电极24位于第一加样口601的两边。

38.第一反应区域形成层3覆盖在第一电极系统上。第一反应区域形成层3具有三个分隔开的反应区域:第一反应区域42、第二反应区域41和第三反应区域43,这些反应区域的形状可选自矩形、椭圆形、圆形、切角矩形等几何形状。第二反应区域41含有第一指标第一反应试剂, 第一反应区域42含有第一指标第二反应试剂,第三反应区域43含有第二指标反应试剂。第三反应区域43至少部分暴露第二指标工作电极23和第二指标对电极24,第二反应区域41至少部分暴露第一指标参比电极21,第一反应区域42至少部分暴露第一指标工作电极22。

39.第一通道形成层4设置在第一反应区域形成层3上,第一通道形成层4具有一个第一通道形成区55,一个缺口62设置在第一通道形成层4的一侧上,缺口62与第一通道形成区55相连通。优选地,第一通道形成区55位于第一通道形成层4的中间区域,缺口62位于第一通道形成层4的一侧的中间部分。缺口62将第一通道形成区55分为两个部分。当从第一加样口 601加入样品后,样品进入第一生物传感器100,当样品通过缺口62进入第一通道形成层4 中时,这时样品发生分流,一部分样品流入第一通道形成区55的第一部分,另一部分样品流入第一通道形成区55的第二部分。流入第一通道形成区55的第一部分的样品通过第三反应区域43最终流到第二指标工作电极23和第二指标对电极24,流入第一通道形成区55的第二部分的样品通过第二反应区域41和第一反应区域42最终流到第一指标参比电极21和第一指标工作电极22。

40.第一通道形成区55的第一部分至少部分暴露着第三反应区域43。第一通道形成区

55的第二部分至少部分暴露着第二反应区域41和第一反应区域42。第一通道形成区55的第一部分的宽度可以小于、等于或大于第一通道形成区55的第二部分的宽度。例如,当检测的第一指标是尿素和检测的第二指标是肌酐时,第一通道形成区55的第一部分的宽度大于第一通道形成区55的第二部分的宽度,可将第三反应区域43全部暴露出来,这样做的好处在于:当用电流法检测样品中的肌酐等指标浓度时,检测到的电流信号与第三反应区域43的面积有关,当第三反应区域43被第一通道形成区55的第一部分全部暴露时,第三反应区域43都是有效面积,都可产生有效信号,这样就可减少反应试剂用量;当用电势法检测样品中的尿素等指标浓度时,检测到的电势信号与第二反应区域41和第一反应区域42的面积相关性不大,因此,降低第一通道形成区55的第二部分的宽度可减少样品用量。

41.第一上盖层5设置在第一通道形成层4上。第一上盖层5与第一通道形成区55、第二反应区域41、第一反应区域42和第三反应区域43一起形成第一样品通道。

42.第一上盖层5设有第一气孔51和第二气孔52,用于加样时排出第一样品通道中的空气。第一气孔51位于第一通道形成区55的第一部分的上方,与第一通道形成区55的第一部分在气路上相连通。第二气孔52位于第一通道形成区55的第二部分的上方,与第一通道形成区 55的第二部分在气路上相连通。

43.第二生物传感器101依次设有第二绝缘基板8、设置在第二绝缘基板8上的第二电极系统、第二反应区域形成层10、第二通道形成层11和第二上盖层12。第二绝缘基板8、第二反应区域形成层10、第二通道形成层11和第二上盖层12都是由绝缘材料制作成的。

44.第二电极系统包括第三指标对电极29、第三指标工作电极30、位于第二电连接端13的能够导电的第五触点86和第六触点84以及将第三指标对电极29与第五触点86连接在一起的第五导电迹线91和将第三指标工作电极30与第六触点84连接在一起的第六导电迹线89。还可根据需要在第二绝缘基板8上设置更多的导电迹线或触点。

45.第二反应区域形成层10覆盖在第二电极系统上。第二反应区域形成层10具有第四反应区域46,第四反应区域46的形状可选自矩形、椭圆形、圆形、切角矩形等几何形状。第四反应区域46含有第三指标反应试剂。优选地,第四反应区域46部分暴露在第三指标对电极29和第三指标工作电极30上。

46.第二通道形成层11设置在第二反应区域形成层10上,第二通道形成层11具有一个第二通道形成区56,一个缺口66设置在第二通道形成层11的一侧上,缺口66与第二通道形成区 56的一端或中间部分相连通。当从第二加样口602加入样品后,样品进入第二生物传感器101,随后通过缺口66进入第二通道形成区56,最终流到第三指标对电极29和第三指标工作电极 30。

47.第二上盖层12设置在第二通道形成层11上。第二上盖层12与第二通道形成区56和第四反应区域46一起形成第二样品通道。第二上盖层12含有第三气孔53。第二样品通道用于给第三指标对电极29和第三指标工作电极30和提供样品,溶解第四反应区域46中的反应试剂,并发生反应,从而产生电信号。第三气孔53位于第二样品通道的上方,与第二样品通道在气路上相连通,用于加样时排出第二样品通道中的空气。

48.在第一生物传感器100上,第一上盖层5的一侧设有缺口61,第一通道形成层4的一侧设有缺口62,第一反应区域形成层3的一侧设有缺口63。第一绝缘基板1未设有缺口。缺口 61、缺口62和缺口63设于第一生物传感器100的同一侧,并且在位置上对齐。在本文中提到

的“对齐”指的是,当两个缺口对齐时,如果这两个缺口的尺寸(即大小和/或形状)一致,其中的一个缺口与另一个缺口的投影区域完全重叠,如果这两个缺口的尺寸不一致,其中的一个缺口位于另一个缺口的投影区域的内部。当将第一生物传感器100的第一绝缘基板1、第一反应区域形成层3、第一通道形成层4和第一上盖层5组装在一起时,缺口61、缺口62和缺口63一起形成第一加样口601。在第二生物传感器101上,第二上盖层12的一侧设有缺口65,第二通道形成层11的一侧设有缺口66,第二反应区域形成层10的一侧设有缺口67。第二绝缘基板8未设有缺口。缺口65、缺口66和缺口67设于第二生物传感器101的同一侧,并且在位置上对齐。当将第二生物传感器101的第二绝缘基板8、第二反应区域形成层10、第二通道形成层11和第二上盖层12组装在一起时,缺口65、缺口66和缺口67一起形成第二加样口602。由于第一绝缘基板1和第二绝缘基板8均未设置缺口,因此第一加样口601和第二加样口602并未构成一个整体。当将第一生物传感器100和第二生物传感器101组装在一起时,第一加样口601和第二加样口602位于电化学测试条200的同一侧,并且在位置上对齐。第一加样口601和第二加样口602也可位于电化学测试条200的同一侧,但在位置上并不对齐,此外,第一加样口601和第二加样口602也可位于电化学测试条200的不同侧面。

49.当第一生物传感器100和第二生物传感器101组装在一起时,通过第一加样口601加入样品后,样品流入第一生物传感器100,通过缺口61和缺口62进入第一通道形成区55,缺口 62将第一通道形成区55分为两个部分,因此,这时进入第一通道形成区55的样品发生分流,一部分样品流入第一通道形成区55的第一部分,另一部分样品流入第一通道形成区55的第二部分。流入第一通道形成区55的第一部分的样品通过第三反应区域43最终流到第二指标工作电极23和第二指标对电极24,流入第一通道形成区55的第二部分的样品通过第二反应区域 41和第一反应区域42最终流到第一指标参比电极21和第一指标工作电极22。通过第二加样口602加入样品后,样品流入第二生物传感器101,并通过缺口65和缺口66进入第二通道形成区56,流入第二指标通道形成区56的样品通过第四反应区域46,最终流到第三指标对电极 29和第三指标工作电极30。

50.在本实用新型的电化学测试条中,第一指标参比电极21和第一指标工作电极22用于检测样品中的第一指标,第二指标工作电极23和第二指标对电极24用于检测样品中的第二指标,第三指标对电极29和第三指标工作电极30用于检测样品中的第三指标。第一指标、第二指标和第三指标可以是样品中葡萄糖、胆固醇、血红蛋白、糖化血红蛋白、尿酸、尿素、肌酐、胆红素和酮体等分析物的水平,也可以是样品的物理化学特性,比如ph值和hct等,还可以是样品加样量是否充足。在检测时,可根据需要检测样品加入后产生的电流、电势、电量、电导和电阻等电化学参数,然后根据所检测的电化学参数,确定待测量的不同指标的水平或存在与否。

51.第二反应区域41含有第一指标第一反应试剂,第一反应区域42含有第一指标第二反应试剂,第三反应区域43含有第二指标反应试剂,第四反应区域46含有第三指标反应试剂。这四种反应试剂可通过点液或丝网印刷等方法分别添加到对应的反应区域上。本实用新型结合点液和溶液丝网印刷方法将这四种反应试剂分别添加到对应的四个反应区域上。

52.为了便于说明,这里以第一指标参比电极21和第一指标工作电极22通过电势测量法检测样品中的尿素,第二指标工作电极23和第二指标对电极24通过电流测量法检测样品中的肌酐,第三指标对电极29和第三指标工作电极30通过电流测量法检测样品中的尿酸。

为了检测尿素,第一指标第一反应试剂含有缓冲剂,如pbs;聚合物粘合剂,如甲基纤维素;表面活性剂,如 triton x

‑

100;脲酶。第一指标第二反应试剂含有缓冲剂,如pbs;聚合物粘合剂,如甲基纤维素;表面活性剂,如triton x

‑

100;电子传递体,如钌化合物(比如三氯化六铵合钌)、铁氰化钾或亚铁氰化钾。为了检测肌酐,第二指标反应试剂含有缓冲剂,如pbs;聚合物粘合剂,如甲基纤维素;稳定剂,如蔗糖;表面活性剂,如triton x

‑

100;肌酐酶,肌酸酶,肌氨酸氧化酶;电子传递体,如钌化合物、铁氰化钾或亚铁氰化钾。为了检测尿酸,第三指标反应试剂含有缓冲剂,如pbs;聚合物粘合剂,如甲基纤维素;稳定剂,如海藻糖;表面活性剂,如tritonx

‑

100;电子传递体,如钌化合物、铁氰化钾或亚铁氰化钾。用于检测尿素的第一指标第一反应试剂、第一指标第二反应试剂和用于检测肌酐的第二指标反应试剂可通过溶液点液等方式分别添加到第二反应区域41、第一反应区域42和第三反应区域43上,用于检测尿酸的第三指标反应试剂通过丝网印刷方式添加到第四反应区域46上。

53.在制备本实用新型的电化学测试条的方法有很多种,这里选择其中的一种加以介绍。这种方法可分为5个工序:丝网印刷工序、第一大卡溶液固定工序、第二大卡溶液固定工序、套贴工序和切割工序。

54.在丝网印刷工序中,通过丝网印刷银油墨在第一绝缘基板1上形成的第一电极系统中的每个电极,通过丝网印刷碳油墨在第一绝缘基板1上形成的第一电极系统中的每个导电迹线和触点,至于是先印刷电极,还是先印刷导电迹线和触点,没有特别的顺序要求,也可同时进行。通过丝网印刷银油墨在第二绝缘基板8上形成第二电极系统中的每个电极,通过丝网印刷碳油墨在第二绝缘基板8上形成第二电极系统中的每个导电迹线和触点,至于是先印刷电极,还是先印刷导电迹线和触点,没有特别的顺序要求,也可同时进行。此外,至于是先印刷第一电极系统,还是先印刷第二电极系统,没有特别的顺序要求,也可同时进行。

55.然后通过丝网印刷绝缘碳油墨分别形成覆盖在第一电极系统上的第一反应区域形成层3 和覆盖在第二电极系统上的第二反应区域形成层10,其中不论是在第一电极系统还是在第二电极系统中,每个电极是通过丝网印刷银油墨形成的,而每个导电迹线和触点是通过丝网印刷碳油墨形成的。

56.在第一大卡溶液固定工序中,在完成丝网印刷的第一绝缘基板1和第一反应区域形成层3 上将用于检测第一指标的第一指标第一反应试剂、第二指标第一反应试剂溶液和用于检测第二指标的第二指标反应试剂溶液分别固定在反应区域形成层3的第二反应区域41、第一反应区域42和第三反应区域43上。将第一通道形成层4贴在第一反应区域形成层3上,形成的第三反应区域的宽度为1.0~3.0mm,第二反应区域41和第一反应区域42的宽度为0.5~2.0mm,再将第一上盖层5覆盖在第一通道形成层4上,然后进行滚压以使第一通道形成层4和第一上盖层5贴合紧密,完成电化学测试大卡的生产。其中在丝网印刷第一反应区域形成层3时,可通过丝网印刷方法将疏水性的绝缘材料(如绝缘性的油墨)印在第一绝缘基板1上形成,然后通过激光切割等方式在第一反应区域形成层3上切出分隔开的第一反应区域42、第二反应区域41和第三反应区域43;也可在丝网印刷时,第一绝缘基板1和第二绝缘基板8的部分区域不印刷绝缘材料,从而使得在第一反应区域形成层3上产生分隔开的第二反应区域41、第一反应区域42和第三反应区域43,并且使得在第二反应区域形成层10上产生第四反应区域46。

57.在第二大卡溶液固定工序中,在完成印刷的第二电极系统和第二反应区域形成层10上进行溶液固定工序,将用于检测第三指标的第二指标反应试剂溶液固定在第二反应区域形成层 10的第四反应区域46上。将第二通道形成层11贴在第二反应区域形成层10上,形成的第四反应区域46的宽度为1.0~3.0mm,再将第二上盖层12覆盖在第二通道形成层11上,然后进行滚压以使第二通道形成层11和第二上盖层12贴合紧密,完成第二大卡的生产。其中在丝网印刷第二反应区域形成层10时,可通过丝网印刷方法将疏水性的绝缘材料(如绝缘性的油墨) 第二绝缘基板8上形成,然后通过激光切割等方式在第二反应区域形成层10上切出第四反应区域46;也可在丝网印刷时,第二绝缘基板8的部分区域不印刷绝缘材料,从而使得在第二反应区域形成层10上产生第四反应区域46。

58.在套贴工序中,通过双面胶等粘合剂将第一大卡的第一绝缘基板1与第二大卡的第二绝缘基板8粘贴在一起,然后进行滚压使第一大卡与第二大卡紧密贴合在一起,形成电化学测试大卡。在切割工序中,将电化学测试大卡切割成许多根电化学测试条。

59.此外,第一反应区域形成层3和第二反应区域形成层10可选为双面胶带或者单面胶带,从而将第一反应区域形成层3和第二反应区域形成层10粘在第一绝缘基板1和第二绝缘基板 8上。此外,不论是第一反应区域形成层3,还是第二反应区域形成层10也可由塑料片材支撑,然后在它的一边包被上压敏型粘合剂或者光敏聚合物,其中在超声波的作用下,光敏聚合物结合到绝缘基板上。

60.在本实用新型的第二个实施例中,利用一种电化学测试条检测样品中多种指标,其与第一个实施例的差别在于,如图1、图2、图5和图6所示,第一电极系统还包括一对用于检测加入的样品是否充足的电极:第一样品填充电极25和第二样品填充电极26,以及第一反应区域形成层3还具有第一暴露孔44和第二暴露孔45。第一指标参比电极21、第一指标工作电极 22、第二指标工作电极23和第二指标对电极24位于第一样品填充电极25和第二样品填充电极26之间,第一样品填充电极25和第二样品填充电极26分别通过第七导电迹线81和第八导电迹线71与设置在第一电连接端7的第七触点78和第八触点75连接在一起。第一样品填充电极25离第一电连接端7的距离最近,第二样品填充电极26离第一电连接端7的距离最远。也可调整第一样品填充电极25和第二样品填充电极26的位置,使得第二样品填充电极26离第一电连接端7的距离最近,第一样品填充电极25离第一电连接端7的距离最远。第一样品填充电极25和第二样品填充电极26由导电材料制成,可通过丝网印刷形成在第一绝缘基板上。

61.当通过第一加样口601加样时,样品在第一生物传感器100一分为二,向两个相反的方向流动:一部分样品向第一电连接端7流动,流到第一指标参比电极21和第一指标工作电极22;另一部分样品相反的方向流动,流到第二指标工作电极23和第二指标对电极24。当样品加入后,通过检测第一样品填充电极25和第二样品填充电极26之间的诸如电流、电压或阻抗之类的电信号就可以判断流到第一指标参比电极21和第一指标工作电极22的样品和流到第二指标工作电极23和第二指标对电极24的样品是否充足。

62.第一暴露孔44至少部分暴露第一样品填充电极25,第二暴露孔45至少部分暴露第二样品填充电极26。第一暴露孔44与设置在第一生物传感器100上的第一气孔51在气路上连通,从而促进样品流到第二指标工作电极23和第二指标对电极24。第二暴露孔45与设置在第一生物传感器100上的第二气孔52在气路上连通,从而促进样品流到第一指标参比电

极21和第一指标工作电极22。第一通道形成区55的第一部分至少部分暴露着第三反应区域43和第一暴露孔44。第一通道形成区55的第二部分至少部分暴露着第二反应区域41、第一反应区域 42和第二暴露孔45。当然,第三反应区域43和第一暴露孔44可以合二为一。此外,第二反应区域41和第一反应区域42也可合二为一,或者仅保留这两者中的一个。

63.在本实用新型的第三个实施例中,利用一种电化学测试条检测样品中多种指标,其与第一个实施例的差别在于,如图3~4所示,第二电极系统还设置一个用于检测加入的样品是否充足的第三样品填充电极27;第二反应区域形成层10具有第三暴露孔47。第三样品填充电极 27通过第九导电迹线90与第九触点85连接在一起。第三样品填充电极27离第二电连接端13 的距离小于第三指标对电极29和第三指标工作电极30离第二电连接端13的距离。第三暴露孔47至少部分暴露第三样品填充电极27。第三暴露孔47在气路上与设置在第二生物传感器 101上的第三气孔53在气路上连通。

64.当通过第二加样口602加入样品时,样品流入第二生物传感器101,可通过检测第三样品填充电极27与第三指标对电极29或第三指标工作电极30之间的信号判断流到第三指标对电极29和第三指标工作电极30的样品是否充足。

65.在本实用新型的第四个实施例中,如图3~5所示,利用一种电化学测试条检测样品中多种指标,其与第一个实施例的差别在于,第二生物传感器的第二电极系统还设置有一对专用的 hct电极28,用于检测样品中的指标:hct,以校正由于血液样品hct不同引起的测试差异;设置在第二通道形成层11的一侧上的缺口66与第二通道形成区56的中间部分相连通;第二反应区域形成层10具有第四暴露孔48、第五暴露孔49和第六暴露孔50;第二上盖层12含有第三气孔53和第四气孔54。在所述的一对hct电极28中,其中的一个hct电极通过第十导电迹线88与第十触点83连接在一起,另一个hct电极通过第十一导电迹线92与第十一触点 87连接在一起。一对专用的hct电极28与第三指标对电极29和第三指标工作电极30位于第二加样口602的两边。当然,一对专用的hct电极28与第三指标对电极29和第三指标工作电极30也可位于第二加样口602的同一边,这时设置在第二通道形成层11的一侧上的缺口 66与第二通道形成区56的一端相连通,当然也可与第二通道形成区56的中间部分相连通。

66.第四暴露孔48和第五暴露孔49各自至少部分暴露一对hct电极28中的一个。在这个三个暴露孔中,第六暴露孔50与第二电连接端13之间的距离最大,其次为第五暴露孔49,第四暴露孔48与背面电连接端13之间的距离最小。第六暴露孔50位于第三暴露孔49附近,暴露第二绝缘基板8的部分绝缘区域。设置第六暴露孔50的目的在于第六暴露孔50与设置在第二生物传感器101上的第四气孔54在气路上连通,从而促进样品充分覆盖一对hct电极28。

67.在制造每个hct电极28时,每个hct电极28的中间区域的导电材料分布更为均匀,由此测量到的电信号也更好,因此第五暴露孔49和第六暴露孔50优选地各自暴露每个hct电极28的中间区域,此外,在组装电化学生物传感器200时,即便第二反应区域形成层10和第二绝缘基板8之间发生相对偏移,也可确保第五暴露孔49和第六暴露孔50暴露的hct电极面积保持不变,从而确保不同批次的电化学生物传感器200产生的电信号保持一致性。当然,第四暴露孔48、第五暴露孔49和第六暴露孔50可以部分合并在一起,比如第四暴露孔48和第五暴露孔49可以合并在一起,第五暴露孔49和第六暴露孔50也可以合并在一起,甚至

第四暴露孔48、第五暴露孔49和第六暴露孔50也可以合并在一起,此外,第四暴露孔48、第五暴露孔49和第六暴露孔50也可与第四反应区域46合并在一起。

68.缺口66与第二通道形成区56的中间部分相连通,这将会第二通道形成区56分为两个部分,因此当从第二加样口602加入样品后,样品通过缺口66进入第二通道形成层11中时,样品发生分流,一部分流入第二通道形成区56的第一部分,另一部分流入第二通道形成区56 的第二部分。流入第二通道形成区56的第一部分的样品通过第四暴露孔48和第五暴露孔49 最终流到一对hct电极28用于检测样品的hct值,流入第二通道形成区56的第二部分的样品通过第四反应区域46最终流到第三指标对电极29和第三指标工作电极30用于检测第三指标。

69.第四气孔54位于第二通道形成区56的第一部分的上方,与第二通道形成区56的第一部分和第六暴露孔50在气路上相连通,用于加样时排出第二样品通道中的空气。第三气孔53 位于第二通道形成区56的第二部分的上方,与第二通道形成区56的第二部分在气路上相连通,用于加样时排出第二样品通道中的空气。

70.本实施例的电化学测试条可测量四种指标:第一指标(比如尿素),由位于第一生物传感器100的第一指标参比电极21和第一指标工作电极22测量;第二指标(比如肌酐),由位于第一生物传感器100的第二指标工作电极23和第二指标对电极24测量;第三指标(比如尿酸),由位于第二生物传感器101的第三指标对电极29和第三指标工作电极30测量;hct,由位于第二生物传感器101的一对hct电极28测量。这些用于检测尿素、肌酐、尿素和hct这四种指标的电极在第一生物传感器100和第二生物传感器101的布局还可以根据需要加以调整,比如可让用于检测其中三种指标的电极同时位于第一生物传感器100或第二生物传感器101,让用于检测剩下的一种指标的电极位于第二生物传感器101或第一生物传感器100。此外,本实施例中的一对hct电极28也可替换为一对检测样品中葡萄糖等分析物的电极。

71.在本实用新型的第五个实施例中,利用一种电化学测试条检测样品中多种指标,其与第一个实施例的差别在于,如图8所示,第一生物传感器100和第二生物传感器101共用同一个绝缘基板,即共用第一绝缘基板1,这样做可降低电化学生物传感器200的厚度和制造成本。此外,制备本实施例中的电化学测试条时,大体上如第一实施例中的相同,差别在于在丝网印刷工序中,在第一绝缘基板1的正面和背面分别完成第一电极系统、第一反应区域形成层以及第二电极系统和第二反应区域形成层的印刷。随后再按照第一实施例中的那样进行第一大卡溶液固定工序、第二大卡溶液固定工序、套贴工序和切割工序,从而制备出本实施例中的电化学测试条。

72.在本实用新型的第六个实施例中,利用一种电化学测试条检测样品中多种指标,其与第一个实施例的差别在于,如图5和12所示,在第一生物传感器100上,第一绝缘基板1的一侧也设置缺口64,缺口64与缺口61、缺口62和缺口63设于第一生物传感器100的同一侧,并且在位置上对齐,并一起构成第一加样口601;在第二生物传感器101上,第二绝缘基板8的一侧也设置缺口68,缺口68与缺口65、缺口66和缺口67设于第二生物传感器101的同一侧,并且在位置上对齐,并一起构成第二加样口602。第一加样口601和第二加样口602共同构成电化学测试条的加样口6。缺口65的尺寸和缺口61的尺寸相同。

73.在本实用新型的第七个实施例中,利用一种电化学测试条检测样品中多种指标,

其与第六个实施例的差别在于,如图5和图9~11所示,缺口65的尺寸小于缺口61的尺寸,这有利于样品在第二生物传感器101(特别是第二上盖层12)上的承载,这有利于样品快速流进第一生物传感器100和第二传感器101。当然,缺口65的尺寸也可小于缺口61的尺寸。

74.当然,针对第一生物传感器100而言,第一上盖层5和第一绝缘基板1均可不设有缺口,或者仅第一上盖层5或第一绝缘基板1设有缺口,或者第一上盖层5和第一绝缘基板1都设有缺口。针对第二生物传感器101而言,第二绝缘基板8和第二上盖层12均可不有置缺口,或者仅第二绝缘基板8或第二上盖层12设有缺口,或者第二绝缘基板8和第二上盖层12都设有缺口。

75.在本实用新型的第八个实施例中,利用一种电化学测试条检测样品中多种指标,其与第二个实施例的差别在于,如图13~14所示,在第一生物传感器100的第一绝缘基板1上设置多个扩散组件,其中在第一指标参比电极21的两侧各设置一个扩散组件33,在第一指标工作电极22的一侧设置一个扩散组件33,第一指标工作电极22的另一侧为第一样品填充电极25。优选地,第一样品填充电极25由导电油墨制成,这样第一样品填充电极25还可充当扩散组件的作用。在正面绝缘基板1上设置多个扩散组件的目的在于当将第一指标第一反应试剂溶液添加第二反应区域41和将第一指标第二反应试剂溶液添加到第一反应区域42上时,促进这些反应试剂溶液在这些反应区域上快速而又均匀地扩散。

76.也可根据需要仅在第一指标工作电极22和/或第一指标参比电极21的一侧放置至少一个扩散组件。第一反应区域42覆盖着设于第一指标参比电极21两侧或一侧的每个扩散组件的至少一部分。

77.类似地,也可根据需要在第二指标工作电极23和第二指标对电极24的一侧或两侧设置至少一个扩散组件。类似地,也可根据在第二绝缘基板8上的第三指标对电极29和第三指标工作电极30的一侧或两侧设置至少一个扩散组件。鉴于第三样品填充电极27位于第三指标对电极29的一侧,因此当第三样品填充电极27由导电油墨制成时,第三样品填充电极27也可充当扩散组件的作用。

78.在本实用新型的第九个实施例中,利用一种电化学测试条检测样品中多种指标,其与第一个实施例的差别在于,如图5所示,在第一个实施例的基础上,电化学测试条还包括第二个实施例中的第一样品填充电极25、第二样品填充电极26、第一暴露孔44和第二暴露孔45,第三个实施例中的第三样品填充电极27和第三暴露孔47,第四个实施例中的一对专用的hct电极28、第四暴露孔48、第五暴露孔49和第六暴露孔50,第八个实施例中的辅助扩散组件;第一绝缘基板1的一侧也设置缺口64和第二绝缘基板8的一侧也设置缺口68,缺口65的尺寸小于缺口61的尺寸。第二通道形成区56的第一部分至少部分暴露着第四反应区域46和第三暴露孔47。第二通道形成区56的第二部分至少部分暴露着第四暴露孔48、第五暴露孔49 和第六暴露孔50。

79.缺口66将第二通道形成区56分为两部分,第二样品通道也相应地分为两部分,第二样品通道的第一部分用于给一对hct电极28提供样品,可用于检测样品的hct值;第二样品通道的第二部分用于给第三指标对电极29和第三指标工作电极30提供样品,溶解第四反应区域46中的反应试剂,并发生反应,从而产生电信号。第四气孔54位于第二样品通道的第一部分的上方,与第二样品通道的第一部分和第六暴露孔50在气路上相连通,用于加样时排出第二样品通道的第一部分中的空气。第三气孔53位于第二样品通道的第二部分的上

方,与第二样品通道的第二部分和第三暴露孔47在气路上相连通,用于加样时排出第二样品通道的第二部分中的空气。

80.在本实用新型的第十个实施例中,利用一种电化学测试条检测样品中多种指标,其与第八个实施例的差别在于,如图14和15所示,电化学测试条还含有亲水元件。当样品流到第一通道形成区上,样品会发生分流,发生分流的位置为分流点。在分流点处,一部分样品流向第二指标工作电极23、第二指标对电极24和第一样品填充电极26,还有一部分样品流向第一指标参比电极21、第一指标工作电极22和第二样品填充电极25,在第一绝缘基板1上设置位于样品分流点或附近的第一亲水元件31和第二亲水元件32,第一亲水元件31和第二亲水元件32 可由亲水性材料制成。第二指标工作电极23、第二指标对电极24和第一指标参比电极21、第一指标工作电极22位于样品分流点的两边,并且第二指标工作电极23、第二指标对电极24 和第一指标参比电极21、第一指标工作电极22距离样品分流点的距离大于第一亲水元件31 和第二亲水元件32距离样品分流点的距离。第一亲水元件31和第二亲水元件32之间、第一亲水元件31与第二指标工作电极23或第二指标对电极24以及第二亲水元件32与第二指标对电极24或第二指标工作电极23之间均用疏水性的绝缘区域隔开,这样的设计可避免分流后的样品之间相互干扰,同时第一亲水元件31和第二亲水元件32的设计有助于样品更快速流入第一生物传感器100的第三反应区域43、第二反应区域41和第一反应区域42及其暴露的电极。也可设置更多个亲水元件,也可仅设置一个亲水元件。

81.就第二生物传感器101而言,当样品流到第二绝缘基板8上,样品会发生分流,一部分样品流向一对hct电极28,还有一部分样品流向第三指标对电极29、第三指标工作电极30和第三样品填充电极27,优选地,如图15所示,也可在背面绝缘基板8的样品分流点或附近设置相应的一个或多个亲水元件,比如设置两个亲水元件:第三亲水元件34和第四亲水元件35,第三亲水元件34和第四亲水元件35的材料和位置设置与第一绝缘基板1上的第一亲水元件 31和第二亲水元件32相类似。

82.在本实用新型的第十一个实施例中,利用一种电化学测试条检测样品中多种指标,其与第一个实施例的差别在于,如图16所示,在第二绝缘基板8上还设置可导电的自动开机触点93,自动开机触点93位于第二电连接端13,当电化学测试条以正确的方向插入检测仪器的电连接器时,自动开机触点93可与检测仪器之间形成一个闭合电路,从而让检测仪器自动开机;当电化学测试条反向插入时,自动开机触点93不能与检测仪器之间形成一个闭合电路,就不能让检测仪器自动开机,这样也就不能对电化学测试条进行检测,因此设置自动开机触点93可帮助检测仪器识别电化学测试条的正反面,防止插错,以及防止其他不配套的电化学测试条的插入。也可在第一绝缘基板1上设置一个位于第一电连接端7的自动开机触点,或者同时第一绝缘基板1和第二绝缘基板8上各设置一个这样的自动开机触点,只有当电化学测试条与之配套的检测仪器配套使用时,检测仪器才能自动开机。

83.在本实用新型的第十二个实施例中,其与第一个实施例的相同点在于第一上盖层和第二上盖层都是透明的,这样即便在电化学测试条组装完成后,也可以观察到第一绝缘基板1和第二绝缘基板8的颜色,其与第一个实施例的差别在于,可通过让第一绝缘基板1和第二绝缘基板 8用不同颜色的绝缘材料制成,这样可通过观察第一绝缘基板1和第二绝缘基板8的颜色区分电化学测试条的正反面,也就是可以区分第一生物传感器100和第二生物传感器101,从而防止将电化学测试条反向插入到检测仪器中。第一上盖层和第二上盖层也

可以是不透明的,这时可通过让第一上盖层和第二上盖层用不同颜色的绝缘材料制成,这样可通过观察第一上盖层和第二上盖层的颜色区分电化学测试条的正反面,也就是可以区分第一生物传感器和第二生物传感器,从而防止将电化学测试条反向插入到检测仪器中。

84.在本实用新型中,每一种电极系统由任何导电材料制成,如碳膜、金、银、锡氧化物/金、铂、其他的贵金属或它们的氧化物。第一上盖层面向第一通道形成层的表面和第二上盖层面向第二通道形成层的表面涂布上一层亲水性材料。亲水组件由亲水性材料制成。本实用新型所提及的亲水性材料可选自淀粉、多糖、纤维素类分子、聚丙烯酸、聚丙烯酞胺、聚乙烯醇、聚氨酷、聚酞胺和碳油墨。亲水组件优选为碳油墨。

85.在电化学测试条上设有用于区分电化学测试条的正反面的标识物,标识物为可导电的自动开机触点、带颜色的绝缘材料、文字、字母和图形等。可以合理推导的是,根据本实用新型的十二个实施例,可以将本实用新型的第二个实施例、第三个实施例、第四个实施例、第五个实施例、第六个实施例、第七个实施例、第八个实施例、第十个实施例、第十一个实施例和第十二个实施例中的至少一种与本实用新型的第一个实施例结合在一起。

86.根据测试需要,本实用新型的电化学测试条也可用于检测样品中的两种或两种以上的指标,所述两种或两种以上的指标选自葡萄糖、胆固醇、血红蛋白、糖化血红蛋白、尿酸、尿素、肌酐、胆红素、酮体、hct和ph值等。比如,第一生物传感器可检测血糖的电极系统和检测尿素的电极系统,第一生物传感器可检测胆固醇的电极系统和检测酮体的电极系统。

87.实施例1反应试剂

88.以第九实施例的电化学测试条为例进行说明,电化学测试条以第一指标参比电极21和第一指标工作电极22通过电势测量法检测样品中的尿素,第二指标工作电极23和第二指标对电极24通过电流测量法检测样品中的肌酐,第三指标对电极29和第三指标工作电极30通过电流测量法检测样品中的尿酸进行说明。

89.为了检测尿素,第一反应区域形成层3的第二反应区域41含有的第一指标第一反应试剂包括0.05~0.5m pbs(ph 5.8~8.0),甲基纤维素0.1~10%(w/w),triton x

‑

100 0.1%~1.0% (v/v),脲酶(2280~8712u/ml),第一反应区域形成层3的第一反应区域42含有的第一指标第二反应试剂包括0.05

‑

0.5m pbs(ph 5.8~8.0),甲基纤维素0.1~10%(w/w),triton x

‑

100 0.1%~1.0%(v/v),钌化合物、铁氰化钾或亚铁氰化钾1.0~4.5%(w/w)。

90.为了检测肌酐,第一反应区域形成层3的第三反应区域43含有的第二指标反应试剂包括 0.05~0.5m pbs(ph 5.8~8.0),聚合物粘合剂如甲基纤维素0.1~10%(w/w),蔗糖0.25%~ 1%(w/w),triton x

‑

100 0.1%~1%(v/v),肌酐酶(500~5000u/ml),肌酸酶(500~5000u/ml),肌氨酸氧化酶(500~5000u/ml),钌化合物、铁氰化钾或亚铁氰化钾1.0~4.5%(w/w)。

91.为了检测尿酸,第二反应区域形成层3的第四反应区域46含有的第三指标反应试剂包括 0.05~0.5m pbs(ph 5.8~8.0),聚合物粘合剂如甲基纤维素0.1~10%(w/w),海藻糖0.25%~ 1%(w/w),triton x

‑

100 0.1%~1.0%(v/v),钌化合物、铁氰化钾或亚铁氰化钾2.0~10%(w/w)。

92.实施例2临床样品检测

93.以实施例1中的电化学测试条检测临床血液样品中的尿素、肌酐和尿酸水平。

94.当第一生物传感器100和第二生物传感器101组装在一起时,通过加样口6加入样品后,一部分样品流入第一生物传感器100,通过缺口61和缺口62进入第一通道形成区55,缺口 62将第一通道形成区55分为两个部分,因此,这时进入第一通道形成区55的样品发生分流,一部分样品流入第一通道形成区55的第一部分,另一部分样品流入第一通道形成区55的第二部分。流入第一通道形成区55的第一部分的样品通过第三反应区域43最终流到第二指标工作电极23和第二指标对电极24,流入第一通道形成区55的第二部分的样品通过第二反应区域 41和第一反应区域42最终流到第一指标参比电极21和第一指标工作电极22。流入第二生物传感器101的那一部分样品,通过缺口65和缺口66进入第二通道形成区56,缺口66将第二通道形成区56分为两个部分,流入第二通道形成区56的样品一部分流入第二通道形成区56 的第一部分,另一部分流入第二通道形成区56的第二部分。流入第二通道形成区56的第一部分的样品通过第四暴露孔48和第五暴露孔49最终流到一对hct电极28,流入第二通道形成区56的第二部分的样品通过第四反应区域46最终流到第三指标对电极29和第三指标工作电极30。

95.在测试之前,将让电化学测试条插入到一种检测仪器的电连接器中,让电化学测试条的第一生物传感器和第二生物传感器和这种检测仪器的电连接器进行电连接,然而在加入样品一段时间后,检测样品中的尿素、肌酐和尿酸。

96.加入血液样品后,样品中的尿素与第一指标第一反应试剂、第一指标第二反应试剂发生反应,第一指标参比电极和第一指标工作电极之间所产生的电势信号与样品中的尿素浓度成正比,因此采用电位法测量尿素浓度,测试时间为3s~100s,这种检测仪器可将检测到的电位信号转换为相应的尿素浓度值。加入血液样品后,样品中的肌酐与第二指标反应试剂发生反应,施加电压后产生的电流信号与样品中的肌酐浓度成正比,因此采用安培电流法测量,测试时间为3s~100s,这种检测仪器可将检测到的电流信号转换为相应的肌酐浓度值。加入血液样品后,样品中的尿酸与第三指标反应试剂发生反应,施加电压后产生的电流信号与样品中的尿酸浓度成正比,因此采用安培电流法测量,测试时间为2s~100s,这种检测仪器可将检测到的电流信号转换为相应的尿酸浓度值。

97.另外,电化学测试条还含有一对专用的hct电极,可用于测量血液样品的hct值,而且所测量的hct值可同时用于对测量的尿素、肌酐和尿酸浓度进行校正,使得测量结果更准确性。

98.取临床血液样品,利用本实用新型的电化学测试条和利用迈瑞bs

‑

350e型全自动生化分析仪检测的血浆进行检测,尿素检测结果如表1和图17所示,肌酐检测结果如表2和图18所示,尿酸检测结果如表3和图19所示。

99.表1.尿素线性研究结果

100.101.如表1和图17所示,尿素线性研究结果得出,线性相关系数r2=0.99549,r=0.99774,线性方程斜率也均在0.90至1.10之间,表明肌酐在3~43mmol/l浓度范围内具较好的线性相关性,且在此浓度区间具有很好的检测准确度,与血浆尿素生化值的偏差均在10%以内。

102.表2.肌酐线性研究结果

[0103][0104]

如表2和图18所示,肌酐线性研究结果得出,线性相关系数r2=0.99722,r=0.99861,线性方程斜率也均在0.90至1.10之间,表明肌酐在35

‑

995μmol/l浓度范围内具较好的线性相关性,且在此浓度区间具有很好的检测准确度,与血浆肌酐生化值的偏差均在10%以内。

[0105]

表3.尿酸线性研究结果

[0106][0107]

如表3和图19所示,尿酸线性研究结果得出,线性相关系数r2=0.99939,r=0.99969,线性方程斜率也均在0.90至1.10之间,表明尿酸在120~1313μmol/l浓度范围内具较好的线性相关性,且在此浓度区间具有很好的检测准确度,与血浆尿酸生化值的偏差均在10%以内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1