一种接触轨检测监测专用红外LED补光灯的制作方法

一种接触轨检测监测专用红外led补光灯

技术领域

1.本实用新型属于城市轨道交通靴轨状态检测监测技术领域,尤其涉及一种接触轨检测监测专用红外led补光灯。

背景技术:

2.城市轨道交通的持续高速发展对车辆运行安全带来了巨大考验,而车辆的供电系统更是重中之重。集电靴通过其碳滑板与接触轨摩擦接触,为列车提供电力驱动车辆,因而对集电靴与接触轨(简称轨靴)关系的实时在线监测以及关键技术参数的检测是保证车辆供电系统安全的重要一环。城市轨道交通轨靴状态检测监测装置(以下统称检测设备)用于对轨靴运行状态(如:燃弧、集电靴缺陷和接触轨缺陷等)进行实时在线监测,期间,需要对轨靴进行高清成像。尤其在隧道的黑暗环境中,补光灯正是轨靴检测系统的关键组成部件,直接决定了成像质量的优劣。而城市轨道交通运营车辆由于车下设备繁多,设计紧凑,且安装空间非常有限,所以补光灯必须满足车辆总体尺寸要求,即,需要满足光照强度的同时,尽量小型化。

3.目前接触轨检测监测中,普遍采用的是人眼可见光的led灯;为了达到成像质量,往往需要采用高亮度的光源。由于轨靴接触过程中会产生燃弧(因电弧产生的火花)现象,该现象在城市轨道交通中视为轨靴故障,是评价轨靴接触状态优劣的主要依据;燃弧现象越多表示轨靴关系越差。由于可见光补光灯产生的光照,这样会影响司机的判断;司机会误以为产生了燃弧的故障现象。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于根据目前城市轨道交通的发展需要,提供一种接触轨检测监测专用红外led补光灯,其发出的光为780nm~1100nm波段的人眼不可见光,可有效司机将传统补光灯产生的可见光误判为燃弧现象。

5.具体通过以下技术方案实现:

6.一种接触轨检测监测专用红外led补光灯,包括封装外壳、固定组件、发光单元和用于控制所述发光单元发出红外光的控制电路;所述封装外壳前侧设置有至少一个带有穿孔的聚光槽,且每一个聚光槽对应设置一个发光单元,即聚光槽的作用即用于配合安装发光单元,而聚光槽的数量根据实际补光需求来设置,在本技术方案中,为满足轨道交通领域检测设备高清成像所需的实际补光需求,所述封装外壳上设置有两个带有穿孔的聚光槽,即,本技术方案中设置有两个发光单元。所述控制电路设置于封装外壳内部,其通过发出控制信号控制所述发光单元发出波长为780nm~1100nm的红外光,其中,为了匹配相机,经实验得出,840nm的红外光补光条件下的检测设备成像效果是最好的,因此,可通过设置控制电路发出的控制信号,使所述发光单元发出840nm的红外光。所述发光单元包括发光芯片、聚光杯和凸面镜;发光芯片设置于聚光槽中,并通过穿孔与控制电路电性连接;所述固定组件包括固定架;固定架与封装外壳可拆卸连接,用于将聚光杯固定于聚光槽中;固定架上设置

有若干与聚光槽一一对应的穿光孔,穿光孔中设置有固定圈;固定圈与固定架可拆卸连接,用于将凸面镜固定于穿光孔中。

7.优选的,所述封装外壳包括壳体和封装盖板,且封装盖板与壳体可拆卸连接,如此一来,可方便对控制电路进行检查和维修。

8.优选的,还包括散热单元,且散热单元包括导热硅脂和设置于所述封装盖板上的散热鳍片;发光芯片通过导热硅脂与封装外壳紧密贴合。发光芯片在工作过程中产生的热,可通过导热硅脂传导至封装外壳上,封装盖板上的散热鳍片用于增大与空气的接触面积,即增加了散热面积,使封装外壳上的热量能高效的传导释放出去,从而增加了发光芯片的使用寿命。进一步的,所述封装外壳由铝合金制成,铝合金作为热的良导体,可确保封装外壳的导热效果。

9.优选的,所述固定架包括凸台座和连接板,凸台座设置于连接板的前侧,用于安装凸面镜和固定环。其在尽可能的限制固定架体积和重量的条件下,通过设置凸台座满足了安装凸面镜和固定环所需要的厚度要求,并通过设置连接板创造足够的空间与封装外壳进行连接。

10.优选的,所述封装外壳的前侧设置有安装槽,所述连接板嵌入设置于安装槽中,提高了本技术方案的整体性,使本技术方案的结构更加稳定可靠。

11.优选的,所述封装外壳上设置有用于连接外部线缆的防水接头,使本技术方案的使用不受雨天的限制。

12.本技术方案带来的有益效果:

13.1)本技术方案结构简单、体积小巧,可满足轨道交通靴轨所有需要成像的检测设备的使用条件,具有较强的通用性,且其可产生波长为780nm~1100nm的人眼不可见红外光,有效避免司机将传统补光灯产生的可见光误判为燃弧;

14.2)本技术方案利用聚光杯与凸面镜的配合结构对发光芯片发出的光束进行汇聚,使本技术方案产生的亮度更加集中,进一步使检测设备的成像效果更优;

15.3)本技术方案通过设置散热单元,使发光芯片在工作过程中产生的热,能高效的传导释放出去,从而增加了发光芯片的使用寿命。

附图说明

16.本实用新型的前述和下文具体描述在结合以下附图阅读时变得更清楚,其中:

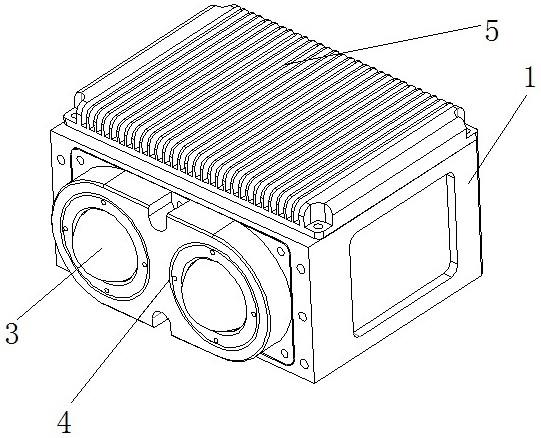

17.图1为本技术方案的整体结构示意图;

18.图2为本技术方案的爆炸图;

19.图3为本技术方案的正面结构示意图;

20.图4为本技术方案的俯视结构示意图;

21.图5为本技术方案的侧式结构示意图;

22.图中:

23.1、封装外壳;1.1、壳体;1.2、封装盖板;1.3、聚光槽;1.4、穿孔;2、控制电路;3、发光单元;3.1、发光芯片;3.2、聚光杯;3.3、凸面镜;4、固定组件;4.1、固定架;4.1.1、凸台座;4.1.2、连接板;4.2、固定圈;4.3、穿光孔;5、散热单元;5.1、导热硅脂;5.2、散热鳍片;6、防水接头。

具体实施方式

24.下面通过几个具体的实施例来进一步说明实现本实用新型目的技术方案,需要说明的是,本实用新型要求保护的技术方案包括但不限于以下实施例。

25.实施例1

26.本实施例公开了一种接触轨检测监测专用红外led补光灯,作为本实用新型一种基本的实施方案,包括封装外壳1、固定组件4、发光单元3和用于通过发出控制信号控制发光单元3发出红外光的控制电路2;封装外壳1前侧设置有至少一个带有穿孔1.4的聚光槽1.3,且每一个聚光槽1.3对应设置一个发光单元3;控制电路2设置于封装外壳1内部发光单元3包括发光芯片3.1、聚光杯3.2和凸面镜3.3;发光芯片3.1设置于聚光槽1.3中,并通过穿孔1.4与控制电路2电性连接;固定组件4包括固定架4.1;固定架4.1与封装外壳1可拆卸连接,用于将聚光杯3.2固定于聚光槽1.3中;固定架4.1上设置有若干与聚光槽1.3一一对应的穿光孔4.3,穿光孔4.3中设置有固定圈4.2;固定圈4.2与固定架4.1可拆卸连接,用于将凸面镜3.3固定于穿光孔4.3中。

27.在实际使用中,根据检测设备的实际补光需求设置聚光槽1.3的数量,并对应设置对应数量的补光单元,根据检测设备的安装位置,将补光灯安装于现场最佳补光位置,由于本技术方案是基于封装外壳1条件下的结构总体,具有较强的整体性,结构简单、体积小巧,因此,其安装位置不受空间大小限制,可满足轨道交通靴轨所有需要成像的检测设备的使用条件,具有较强的通用性;另外,本技术方案利用聚光杯3.2使发光芯片3.1照射出去的光更亮更集中,使光束照射的更远,从而降低了本技术方案相对检测设备的安装距离要求,利用凸面镜3.3配合聚光杯3.2,可进一步使检测设备的成像效果更优。且发光单元3可产生波长为780nm~1100nm的人眼不可见红外光,有效避免司机将传统补光灯产生的可见光误判为燃弧。

28.实施例2

29.本实施例公开了一种接触轨检测监测专用红外led补光灯,作为本实用新型一种基本的实施方案,即实施例1中,封装外壳1包括壳体1.1和封装盖板1.2,且封装盖板1.2与壳体1.1可拆卸连接;封装外壳1上设置有用于连接外部线缆的防水接头6;另外,还包括散热单元5,且散热单元5包括导热硅脂5.1和设置于封装盖板1.2上的散热鳍片5.2;发光芯片3.1通过导热硅脂5.1与封装外壳1紧密贴合;封装外壳1由铝合金制成。

30.本实施例提出了一种优选结构的封装外壳1,有利于封装外壳1内部控制电路2的检查和维修工作,以确保本技术方案工作时的可靠性和稳定性;防水接头6的设置,为本技术方案连接外部线缆提供了条件,使本技术方案在雨天和水域环境也适用。另外,本技术方案通过设置散热单元5为发光芯片3.1提供散热条件,并采用铝合金支撑的风光外壳以增加热导率,使发光芯片3.1在工作过程中产生的热,能高效的传导释放出去,从而增加了发光芯片3.1的使用寿命。

31.实施例3

32.本实施例公开了一种接触轨检测监测专用红外led补光灯,作为本实用新型一种基本的实施方案,即实施例1中,所述封装外壳1上设置有两个带有穿孔1.4的聚光槽1.3;固定架4.1包括凸台座4.1.1和连接板4.1.2,凸台座4.1.1设置于连接板4.1.2的前侧,用于安装凸面镜3.3和固定环;封装外壳1.1的前侧设置有安装槽,连接板4.1.2嵌入设置于安装槽

中。

33.本实施例提出了一个设置有两个聚光槽1.3的封装外壳1,即存在设置有两个发光单元3,可满足目前轨道交通领域检测设备高清成像所需的实际补光需求。另外,本实施例还提出了一种优选结构的固定架4.1,其在尽可能的限制固定架体积和重量的条件下,通过设置凸台座4.1.1满足了安装凸面镜3.3和固定环所需要的厚度要求,并通过设置连接板4.1.2创造足够的空间与封装外壳1进行连接。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1