变形量检测装置的制作方法

1.本发明涉及变形量检测装置。

背景技术:

2.作为与以往的变形量检测装置相关的发明,例如,已知有专利文献1所记载的旋转编码器、专利文献2所记载的陀螺传感器等。专利文献1所记载的旋转编码器以及专利文献2所记载的陀螺传感器例如能够应用于能够折叠第一画面和第二画面的折叠式智能手机。即,能够通过专利文献1所记载的旋转编码器以及专利文献2所记载的陀螺传感器,来检测第一画面与第二画面之间的角度。

3.专利文献1:日本专利第6578499号

4.专利文献2:日本特开2018-80958号公报

5.这样,需要一种能够检测如第一画面和第二画面那样的两个部件的位置关系的检测装置。

技术实现要素:

6.因此,本发明的目的在于提供一种能够检测两个部件的位置关系的新的变形量检测装置。

7.本发明的一个方式的变形量检测装置具备:

8.输入部,包含第一电极和第一变形部;

9.输出部,包含第二电极和第二变形部;

10.传递部,能够将弹性波从上述第一变形部传递到传递部,并且能够将弹性波从上述传递部传递到上述第二变形部,由于上述传递部具有挠性,所以能够从基准状态变形;以及

11.检测部,

12.向上述第一电极输入输入信号,

13.上述第一变形部根据上述输入信号而变形,从而产生弹性波,

14.上述传递部将上述弹性波从上述第一变形部传递到上述第二变形部,

15.上述第二变形部根据上述弹性波而变形,从而在上述第二电极产生输出信号,

16.上述检测部基于上述输出信号,来检测上述传递部从上述基准状态的变形量。

17.本发明的一个方式的变形量检测装置具备:

18.输入部,包含第一电极和第一变形部;

19.传递部,能够将弹性波从上述第一变形部传递到传递部,并且能够从上述传递部向上述第一变形部传递上述弹性波的反射波,由于上述传递部具有挠性,所以能够从基准状态变形;以及

20.检测部,

21.向上述第一电极输入输入信号,

22.上述第一变形部根据上述输入信号而变形,从而产生弹性波,

23.上述传递部将来自上述第一变形部的上述弹性波作为上述反射波传递到上述第一变形部,

24.上述第一变形部根据上述反射波而变形,从而在上述第一电极产生输出信号,

25.上述检测部基于上述输出信号,来检测上述传递部从上述基准状态的变形量。

26.根据本发明,能够检测两个部件的位置关系。

附图说明

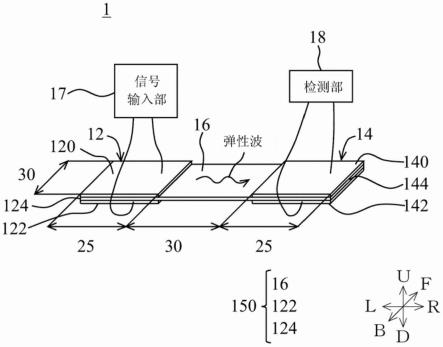

27.图1是变形量检测装置1的外观立体图。

28.图2是变形量检测装置1的外观立体图。

29.图3是表示用于第一计算机模拟的模型的图。

30.图4是表示模拟结果的图表。

31.图5是表示模拟结果的图表。

32.图6是表示模拟结果的图表。

具体实施方式

33.以下,参照附图对本发明的一个实施方式的变形量检测装置1进行说明。图1和图2是变形量检测装置1的外观立体图。在图1中,变形量检测装置1的传递部16具有平坦形状。将图1那样的传递部16的状态称为基准状态。在图2中,传递部16从基准状态向下方弯曲。

34.以下,如以下那样定义方向。将作为基准状态的传递部16的法线方向定义为上下方向。在上下方向上观察,将变形量检测装置1的长边所延伸的方向定义为左右方向。在上下方向上观察,将变形量检测装置1的短边所延伸的方向定义为前后方向。上下方向、左右方向以及前后方向相互正交。此外,本说明书的方向也可以与使用变形量检测装置1时的方向不一致。

35.变形量检测装置1检测传递部16从基准状态的变形量。在本实施方式中,如图2所示,变形量检测装置1检测传递部16弯曲时的角度θ。角度θ例如是后述的输入部12的上主面与输出部14的上主面所形成的角度。这样的变形量检测装置1例如能够应用于能够折叠第一画面和第二画面的折叠式智能手机。即,变形量检测装置1能够检测第一画面与第二画面所形成的角度θ。另外,变形量检测装置1也能够应用于游戏用的控制器、机械臂的关节等。在变形量检测装置1被应用于游戏用的控制器的情况下,变形量检测装置1检测由用户进行的控制器的操作量。另外,在变形量检测装置1被应用于机械臂的关节的情况下,变形量检测装置1检测机械臂的关节的弯曲量。

36.如图1所示,变形量检测装置1具备输入部12、输出部14、传递部16、信号输入部17以及检测部18。输入部12包含第一电极120、第三电极122以及第一变形部124。在上下方向上观察,第一电极120以及第三电极122是具有长方形形状的导体层。在上下方向上观察,第一电极120的外缘以及第三电极122的外缘相互一致。第一电极120以及第三电极122例如是ito(氧化铟锡)、zno(氧化锌)等无机电极、pedot、导电聚苯胺等有机电极、通过蒸镀、镀覆形成的金属膜、由银浆形成的印刷电极膜。

37.第一变形部124设置在第一电极120与第三电极122之间。更详细而言,在上下方向

上观察,第一变形部124是具有长方形形状的层。第一变形部124具有上主面以及下主面。第一电极120设置在第一变形部124的上主面。第三电极122设置在第一变形部124的下主面。对于第一变形部124的材料后述。

38.输出部14包含第二电极140、第四电极142以及第二变形部144。在上下方向上观察,第二电极140以及第四电极142是具有长方形形状的导体层。在上下方向上观察,第二电极140的外缘以及第四电极142的外缘相互一致。第二电极140以及第四电极142例如是ito(氧化铟锡)、zno(氧化锌)等无机电极、pedot、导电聚苯胺等有机电极、通过蒸镀、镀覆形成的金属膜、由银浆形成的印刷电极膜。

39.第二变形部144设置在第二电极140与第四电极142之间。更详细而言,在上下方向上观察,第二变形部144是具有长方形形状的层。第二变形部144具有上主面以及下主面。第二电极140设置在第二变形部144的上主面。第四电极142设置在第二变形部144的下主面。对于第二变形部144的材料后述。

40.传递部16能够将弹性波从第一变形部124传递到传递部16,并且能够将弹性波从传递部16传递到第二变形部144。因此,传递部16与第一变形部124以及第二变形部144连接。在本实施方式中,第一变形部124、第二变形部144以及传递部16是一张薄膜150。薄膜150的材料(第一变形部124的材料、第二变形部144的材料以及传递部16的材料)例如是压电材料。以下,对薄膜150更详细地进行说明。

41.薄膜150具有如下特性:当薄膜150在左右方向上被拉伸时所产生的输出电压的极性与当薄膜150在前后方向上被拉伸时所产生的输出电压的极性为相反极性。具体而言,薄膜150的材料是手性高分子。所谓的手性高分子,例如是聚乳酸(pla),特别是l型聚乳酸(plla)。由手性高分子构成的plla的主链具有螺旋结构。plla具有单轴拉伸而分子取向的压电性。薄膜150具有d

14

的压电常数。薄膜150的单轴拉伸方向(取向方向)优选根据变形量检测装置1的构成材料、变形量检测的对象来设定,并设定为输出信号的电参数对变形量的响应性良好。

42.传递部16因具有挠性,所以能够从基准状态变形。如图1那样,基准状态的传递部16具有平坦形状。而且,传递部16能够向上方弯曲或者向下方弯曲。另外,传递部16也能够绕在左右方向上延伸的直线扭转。

43.信号输入部17生成电压周期性地变化的输入信号(即,声音信号)。该输入信号具有在设计时由设计者设定的振幅以及频率。输入信号的频率例如是从可听范围到超声波。信号输入部17将输入信号施加给第一电极120以及第三电极122。由此,在第一电极120与第三电极122之间输入电压周期性地变化的输入信号。

44.第一变形部124根据输入信号而变形,从而产生弹性波。更详细而言,输入信号是电压周期性地变化的信号。由此,第一变形部124反复左右方向的拉伸以及压缩。其结果是,第一变形部124产生弹性波。传递部16将弹性波从第一变形部124传递到第二变形部144。

45.第二变形部144根据弹性波而变形,从而在第二电极140与第四电极142之间产生输出信号。更详细而言,第二变形部144由于弹性波而反复进行左右方向的拉伸以及压缩。由此,第二变形部144产生电压周期性地变化的输出信号。

46.存在根据变形量检测装置1的外形,通过输入信号产生激励的情况。因此,第二电极140以及第四电极142的左右方向的大小被设定在激励波长附近。由此,能够增大输出信

号的振幅。若输出信号的振幅增大,则改善s/n,后述的角度θ的检测的精度升高。

47.检测部18基于输出信号,来检测传递部16从基准状态的变形量。在本实施方式中,检测部18基于输出信号的振幅,来检测传递部16弯曲时的角度θ(参照图2)。检测部18例如是cpu(central processing unit:中央处理器)。以下进行详细说明。

48.从如图2那样弯曲的状态下的传递部16向第二变形部144输出的特定频率的弹性波的振幅与从基准状态下的传递部16向第二变形部144输出的特定频率的弹性波的振幅不同。对于该理由,以音乐锯举例进行说明。在音乐锯中,表演者能够通过使音乐锯的弯曲量变化,来使音乐锯产生的声音的音程变化。这是因为通过使音乐锯弯曲,在音乐锯中振动的区域的长度变化,音乐锯的谐振频率变化。即,若音乐锯的弯曲量发生变化,则音乐锯产生的声音的频率偏移。换言之,若着眼于特定频率的声音的振幅,则当音乐锯弯曲时,特定频率的声音的振幅发生变动。即,在特定频率的声音的振幅与音乐锯的弯曲量之间相关关系成立。本技术发明人着眼于该相关关系。而且,本技术发明人想到了从基准状态下的传递部16向第二变形部144输出的特定频率的弹性波的振幅与从如图2那样弯曲的状态下的传递部16向第二变形部144输出的特定频率的弹性波的振幅不同。而且,本技术发明人认为如果比较这两个振幅,则能够求出传递部16从基准状态的变形量。

49.因此,本技术发明人利用以下说明的有限单元法进行了第一计算机模拟。图3是表示用于第一计算机模拟的模型的图。用于第一计算机模拟的模型也具备第三电极122以及第四电极142。但是,省略了第三电极122以及第四电极142的图示。另外,在第一计算机模拟中,将基材160贴合在薄膜150上。虽然省略了图示,但第一电极120以及第二电极140位于薄膜150与基材160之间。第一计算机模拟的条件如下。

50.薄膜150的材料:压电性l型聚乳酸

51.薄膜150的厚度:50μm

52.薄膜150的分子的取向方向:相对于左右方向22.5

°

53.基材160的材料:pet

54.基材160的厚度:100μm

55.输入信号的频率:100khz

56.输入信号的振幅:5v

57.本技术发明人调查了在上述的条件下,100khz下的输出信号的振幅与角度θ的关系。图4是表示模拟结果的图表。在图4中,示出了输出信号的振幅与角度θ的关系。图4的横轴表示角度。图4的纵轴表示振幅。

58.如图4所示,可知随着角度θ增大,100khz下的输出信号的振幅减少。因此,检测部18能够基于输出信号的振幅,来检测角度θ。具体而言,检测部18存储相当于图4的图表的表。表示出输出信号的振幅与角度θ的关系。检测部18若获取输出信号,则参照表,来确定角度θ。由此,变形量检测装置1例如能够检测连接于输入部12的部件和连接于输出部14的部件的位置关系。

59.在变形量检测装置1中,信号输入部17仅在想要检测传递部16从基准状态的变形量时将输入信号施加到输入部12即可。因此,在变形量检测装置1中,实现功率消耗的降低。

60.另外,输出信号的值是绝对量,不是相对值。因此,可抑制由于变形量检测装置1的反复使用而在输出信号中产生漂移。

61.另外,由于由输入部12、输出部14以及传递部16构成的传感器使用薄膜150,因此是薄型的。

62.由于薄膜150的材料是聚乳酸,因此环境负荷较少。

63.此外,检测部18检测角度θ,作为传递部16从基准状态的变形量。然而,传递部16从基准状态的变形量并不限于角度θ。传递部16从基准状态的变形量例如也可以是传递部16的扭转角。另外,传递部16从基准状态的变形量也可以是传递部16的左右方向的拉伸量。另外,传递部16从基准状态的变形量也可以是传递部16的前后方向的拉伸量。

64.此外,检测部18基于输出信号的振幅,来检测传递部16从基准状态的变形量。然而,检测部18也可以基于输出信号的振幅以外的输出信号所具有的电参数,来检测传递部16从基准状态的变形量。输出信号所具有的电参数例如是输出信号的频率。若传递部16从基准状态的变形量变化,则传递部16的谐振频率变化。在该情况下,输出信号的频率发生变化。因此,检测部18能够基于输出信号的频率,来检测传递部16从基准状态的变形量。检测部18例如通过扫描输出信号,来确定输出信号中的强度最大的频率即可。以下进行说明。

65.本技术发明人利用以下说明的有限单元法进行了第二计算机模拟。在第二计算机模拟中,使用与第一计算机模拟所使用的模型相同的模型。但是,在第二计算机模拟中,扫描输入信号的频率。另外,在第二计算机模拟中,将薄膜150的取向方向设为45度。第二模拟的条件如下。

66.薄膜150的材料:压电性l型聚乳酸

67.薄膜150的厚度:50μm

68.薄膜150的分子的取向方向:相对于左右方向45

°

69.基材160的材料:pet

70.基材160的厚度:100μm

71.输入信号的频率:13khz~20khz

72.输入信号的振幅:5v

73.本技术发明人在上述的条件下,在多个角度θ的变形量检测装置1中,扫描输入信号。而且,本技术发明人按每个角度θ测定了输出信号的振幅。图5和图6是表示模拟结果的图表。图5是表示输入信号的频率和输出信号的振幅的关系的图表。图5的横轴表示频率。图5的纵轴表示振幅。图6是表示角度θ和谐振频率的关系的图表。图6的横轴表示角度θ。图6的纵轴表示谐振频率。

74.如图5所示,可知随着角度θ增大,谐振频率发生变化。检测部18能够基于输出信号的谐振频率,来检测角度θ。具体而言,检测部18存储有相当于图6的图表的表。表示出输出信号的谐振频率和角度θ的关系。检测部18若获取输出信号的谐振频率,则参照表,来确定角度θ。由此,变形量检测装置1例如能够检测连接于输入部12的部件和连接于输出部14的部件的位置关系。

75.另外,输出信号所具有的电参数例如是输出信号的q值。输出信号的q值是将谐振频率下的输出信号的振幅除以半值宽度所得的值。若传递部16从基准状态的变形量发生变化,则输出信号的谐振频率发生变化。在该情况下,输出信号的q值发生变化。因此,检测部18能够基于输出信号的q值,来检测传递部16从基准状态的变形量。此外,检测部18也可以基于输出信号的多个电参数,来检测传递部16从基准状态的变形量。

76.然而,若传递部16从基准状态的变形量发生变化,则弹性波的传递速度发生变化。因此,检测部18也可以基于从输入输入信号到输出输出信号的时间,来检测传递部16从基准状态的变形量。

77.此外,薄膜150的材料(第一变形部124的材料、第二变形部144的材料以及传递部16的材料)也可以是聚偏二氟乙烯。另外,薄膜150也可以通过对非压电膜溅射无机类的压电材料(例如,氮化铝)来制作。

78.此外,第一变形部124、第二变形部144以及传递部16也可以不是一张薄膜150。传递部16只要能够传递弹性波即可,也可以不能根据电信号而变形。在该情况下,传递部16也可以是不锈钢、铝系合金、铜系合金等薄板金属。或者,也可以使用pet膜、由聚碳酸酯(pc)、丙烯酸(pmma)构成的膜。在该情况下,由于传递部16不具有压电性,因此第一变形部124以及第二变形部144还具备由plla、聚偏二氟乙烯、或者pzt等陶瓷系压电材料构成的弹性波的输入输出部件。例如,在传递部16是pet膜的情况下,在传递部16的上主面的左端部粘贴有输入部12。在传递部16的上主面的右端部粘贴有输出部14。在这样的变形量检测装置1中,在输入部12产生的弹性波也经由传递部16传递到输出部14。另外,传递部16也可以是柔性显示器的基材。在该情况下,输入部12以及输出部14粘贴于柔性显示器的基材。

79.此外,所谓的“传递部16能够将弹性波从第一变形部124传递到传递部16,并能够将弹性波从传递部16传递到第二变形部144”,不限于由一张片材制作传递部16、第一变形部124以及第二变形部144的情况。例如,传递部16也可以与第一变形部124以及第二变形部144接触。另外,传递部16也可以经由其他部件固定于第一变形部124,并经由其他部件固定于第二变形部144。在该情况下,传递部16不与第一变形部124以及第二变形部144直接接触。

80.此外,由输入部12、输出部14以及传递部16构成的传感器的形状不限于在上下方向上观察为长方形。由输入部12、输出部14以及传递部16构成的传感器的形状也可以在上下方向上观察,是正方形、菱形、圆形、椭圆形等。

81.此外,基准状态的传递部16具有平坦形状。然而,基准状态的传递部16也可以向上方弯曲或者向下方弯曲,也可以扭转。

82.此外,在变形量检测装置1中,也可以在传递部16粘贴保护膜。通过调整保护膜的尺寸、材料,能够调整传递部16从基准状态的变形量与输出信号的关系。另外,也可以在被弯曲的状态的传递部16的内周面粘贴保护膜。优选该保护膜由pet、聚碳酸酯等硬的树脂来制作。另外,也可以在被弯曲的状态的传递部16的外周面粘贴保护膜。优选该保护膜由聚氨酯等软的树脂来制作。由此,在传递部16被弯曲时,拉伸应力作用在传递部16上。

83.此外,变形量检测装置1也可以用于以下说明的电池的膨胀的检测。电池存在在数月到数年的长时间内膨胀变形的情况。一般的传感器难以检测经过这样长时间的变形。因此,只要将变形量检测装置1的传递部16粘贴在电池的表面即可。而且,信号输入部17只要定期地将输入信号施加到输入部12即可。

84.此外,在变形量检测装置1中,在使输入信号的输入定时和输出信号的输出定时不同的情况(即,分时的情况)下,第二电极140以及第四电极142不是必需的结构。也可以将具有第一电极120以及第三电极122的输入部12用作输出部。即,从输入部12输入的弹性波在传递部16中传递,再次由输入部12捕捉到达端部的弹性波反射而返回的弹性波。因此,传递

部16能够将弹性波从第一变形部124传递到传递部16,并且能够将弹性波的反射波从传递部16传递到第一变形部124。具体而言,传递部16将来自第一变形部124的弹性波作为反射波传递到第一变形部124。第一变形部124根据反射波而变形,从而在第一电极120产生输出信号。这样,输入部12作为输出部进行动作。

85.此外,在变形量检测装置1中,薄膜150的单轴拉伸方向(取向方向)也可以相对于左右方向分别形成45度以外的角度。薄膜150的单轴拉伸方向(取向方向)也可以与左右方向平行。

86.附图标记说明

[0087]1…

变形量检测装置;12

…

输入部;14

…

输出部;16

…

传递部;17

…

信号输入部;18

…

检测部;120

…

第一电极;122

…

第三电极;124

…

第一变形部;140

…

第二电极;142

…

第四电极;144

…

第二变形部;150

…

薄膜。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1