一种拾振器的双磁体磁路结构的制作方法

1.本发明涉及一种拾振器的零部件,尤其是涉及一种拾振器的双磁体磁路结构。

背景技术:

2.目前,在工程振动测量中,绝大多数拾振器的磁路结构采用单磁体磁路机构,杨学山的专利加加速度计采用了两个相同单磁体磁路对接形成的双磁路结构,但是动圈的安装比较麻烦,体积也相对较大;杨巧玉等人的专利一种双磁路传感器采用背靠背对称的双磁路结构,需要两个同步的动圈连杆结构,也存在体积较大,装配繁琐等不足。

3.传统拾振器的磁路结构如图2所示,其磁缝隙的磁感应强度为:

[0004][0005]

式中sm为永磁体的截面积;s

δ

为磁缝隙的截面积;ka为漏磁系数。

[0006]

因此,传统拾振器的磁缝隙的磁感应强度受到永磁体的截面积影响,做大成本较高;

[0007]

而且传统拾振器磁路结构磁缝隙磁感应强度的分布存在非线性,如图3所示,从图3可以看出,磁缝隙的0点见图2处磁感应强度最大,0点上下的磁感应强度逐步减小。

技术实现要素:

[0008]

本发明为了解决上述现有技术中存在的缺陷和不足,提供了一种结构简单、设计合理、体积小、安装方便;磁缝隙的磁感应强度可达到同体积单磁体磁路结构磁感应强度的2倍,且磁路的磁力线在磁缝隙内分布的比传统磁路更均匀的拾振器的双磁体磁路结构。

[0009]

本发明的技术方案:一种拾振器的双磁体磁路结构,包括杯状软铁、定位套、下永磁体、轭铁、衔铁、磁缝隙和上永磁体,所述定位套、下永磁体、轭铁、衔铁和上永磁体均装在杯状软铁内,所述上永磁体和下永磁体上下对称且磁极相对,由轭铁和衔铁之间构成磁缝隙,上永磁体和下永磁体通过衔铁和杯状软铁形成磁回路。

[0010]

优选地,所述下永磁体和上永磁体均为圆柱形永磁体,所述轭铁为圆环状轭铁,所述衔铁为双u型衔铁,所述定位套为圆环状定位套。

[0011]

优选地,所述定位套装在杯状软铁的底部,定位套的下端面与杯状软铁的底部上侧面相连,定位套的外侧面和杯状软铁的内侧面相连。

[0012]

优选地,所述轭铁装在定位套外侧上端面,轭铁的外侧面与杯状软铁的内侧面相连,轭铁的内侧面与衔铁的外侧面相对。

[0013]

优选地,所述衔铁的上端设有配合上永磁体的上u型凹槽,衔铁的下端设有配合下永磁体的下u型凹槽。

[0014]

优选地,所述下永磁体装在定位套的中空部位,且下永磁体的下端面和杯状软铁的底部上侧面相连,下永磁体的上端面和衔铁的下u型凹槽底面相连,衔铁的上u型凹槽底面和上永磁体的下端面相连。

[0015]

优选地,所述轭铁的上端面高度与杯状软铁的上端面高度相匹配,所述上永磁体的上端面高度高于杯状软铁的上端面高度,上永磁体的下端高度低于杯状软铁的上端面高度。

[0016]

优选地,所述衔铁的外侧面和轭铁的内侧面之间形成磁缝隙,下永磁体的磁力线从n极出发,经过衔铁、磁缝隙和轭铁流向杯状软铁和下永磁体的s极形成闭合磁路,上永磁体的磁力线从n极出发,经过衔铁、磁缝隙和轭铁流向杯状软铁和上永磁体的s极形成闭合磁路。

[0017]

优选地,所述磁缝隙的磁感应强度为:

[0018][0019]

式中sm为永磁体的截面积;s

δ

为磁缝隙的截面积,kb为双磁体结构磁路的漏磁系数。

[0020]

优选地,所述上永磁体和下永磁体的磁力线均通过流向轭铁、衔铁和杯状软铁形成磁力线回路,从而增加了磁缝隙的磁感应强度和磁缝隙的磁感应强度分布的均匀性。

[0021]

本发明结构简单、设计合理、体积小、安装方便;磁缝隙的磁感应强度可达到同体积单磁体磁路结构磁感应强度的2倍,且磁路的磁力线在磁缝隙内分布的比传统磁路更均匀,可研制更高性能的振动传感器。

附图说明

[0022]

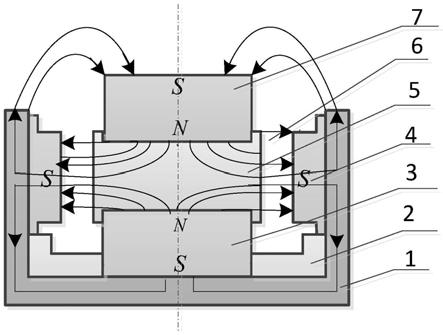

图1为本发明带磁力线剖面示意图;

[0023]

图2为背景技术中传统拾振器的磁路结构磁力线图;

[0024]

图3背景技术中传统拾振器磁路磁缝隙磁感应强度分布曲线;

[0025]

图4本发明的磁路磁力线仿真图;

[0026]

图5为本发明的磁路磁缝隙磁感应强度分布曲线图;

[0027]

图中1.杯状软铁,2.定位套,3.下永磁体,4.轭铁,5.衔铁,6.磁缝隙,7.上永磁体。

具体实施方式

[0028]

下面结合附图对本发明作进一步详细的说明,但并不是对本发明保护范围的限制。

[0029]

如图1所示,一种拾振器的双磁体磁路结构,包括杯状软铁1、定位套2、下永磁体3、轭铁4、衔铁5、磁缝隙6、上永磁体7;定位套2、下永磁体3、轭铁4、衔铁5和上永磁体7均装在杯状软铁1内,上永磁体7和下永磁体3上下对称且磁极相对,由轭铁4和衔铁5之间构成磁缝隙6,上永磁体7和下永磁体3通过衔铁5和杯状软铁1形成磁回路。

[0030]

本发明的下永磁体3和上永磁体7均为圆柱形永磁体,轭铁4为圆环状轭铁,衔铁5为双u型衔铁,定位套2为圆环状定位套。

[0031]

衔铁5的上端设有配合上永磁体7的上u型凹槽,衔铁5的下端设有配合下永磁体3的下u型凹槽。

[0032]

具体结构布置如下:

[0033]

在杯状软铁1的底部装有定位套2,定位套2的下端面坐落在杯状软铁1的底部,定

位套2的外侧和杯状软铁1内侧相连,在定位套2外侧上端面装有轭铁4,在衔铁5的上下端面装有两个上下对称磁极相对的永磁体,在定位套2中空部位装有下永磁体3,下永磁体3的下端面和杯状软铁1的底部相连,下永磁体3的上端面和衔铁5的下端面相连,衔铁5的上端面和上永磁体7的下端面相连。衔铁5的外侧和轭铁4的内侧之间形成磁缝隙6,下永磁体3的磁力线从n极出发,经过衔铁5、磁缝隙6和轭铁4流向杯状软铁1和下永磁体3的s极形成闭合磁路;上永磁体7的磁力线从n极出发,经过衔铁5、磁缝隙6和轭铁4流向杯状软铁1和上永磁体7的s极形成闭合磁路。

[0034]

本发明的优点说明:

[0035]

本发明由于采用双磁体对接的磁路结构,如图1所示,双磁体磁缝隙的磁感应强度近似为:

[0036][0037]

式中sm为永磁体的截面积;s

δ

为磁缝隙的截面积;kb为双磁体结构磁路的漏磁系数。

[0038]

对比公式1和2可以看出,如果优化设计双磁体磁路结构,减少其漏磁,当kb=ka时,本发明的磁路结构的磁缝隙磁感应强度是传统拾振器磁路结构磁缝隙磁感应强度的2倍。

[0039]

进一步说明本发明的优点:

[0040]

从图4可以看出,上下永磁体的磁力线均通过流向轭铁、衔铁和杯状软铁形成磁力线回路,从而增加了磁缝隙的磁感应强度和其磁缝隙磁感应强度分布的均匀性。

[0041]

从图5可以看出,双磁体磁缝隙磁感应强度分布是均匀的,不存在非线性。对比图3和图5可以看出,本发明克服了的传统单磁体磁路磁感应强度的非线性。

[0042]

本发明的磁路的磁感应强度是同等体积传统拾振器磁路磁感应强度的两倍,本发明的磁路的磁力线在磁缝隙内分布的比传统拾振器磁路更均匀,可研制更高性能的振动传感器。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1