一种制冷式超低弱光光度计的制作方法

1.本发明属于光学测试与计量技术领域,涉及一种制冷式超低弱光光度计。

背景技术:

2.近年来,随着国防科技工业的飞速发展,在空间天文探测、荧光探测、军用夜视侦察和微光技术等领域对于弱光测量的要求越来越高,尤其对低照度夜视眼镜、微光像增强器、微光iccd相机等夜视装备的性能评估测试;夜战环境微弱光辐射目标超低亮度、对比度等光学特性指标测试;高动态范围液晶lcd、led显示器等光度参数测试;仪表盘、操作面板、导光板等细微面的nvis夜视兼容照明参数测试等。亮度是常常要测量的发光体光度特性之一。发光体表面的亮度与其表面状况、发光特性的均匀性、观察方向等有关,因而亮度的测量颇为复杂,且测量的往往是一个小发光面积内亮度的平均值。

3.实用新型专利201320104886.5“一种便携式彩色亮度计”,涉及光电放大模块和数据处理模块,但该亮度计的探测器为硅光电池,且没有制冷系统;实用新型专利201721079375.7“一种新型色彩亮度计”中,涉及中央控制器、光电倍增管和a/d转换模块,但是探测器光电倍增管无制冷系统;在实用新型专利201720866881.4“一种光电倍增管的冷却结构”中,涉及光电倍增管和制冷片,但该光电倍增管位于制冷腔体中,制冷片位于制冷腔的底部,光电倍增管制冷效果不佳,制约光电倍增管探测下限的发挥,亮度探测范围变小。

技术实现要素:

4.(一)发明目的

5.本发明的目的是:提供一种制冷式超低弱光光度计,可测量更大范围的亮度。

6.(二)技术方案

7.为了解决上述技术问题,本发明提供一种制冷式超低弱光光度计,包括外壳体、沿同一水平线依次布置的变焦物镜系统2、多视场反射镜系统、准直透镜9、衰减片转轮单元、光电倍增管制冷系统,以及布置在多视场反射镜系统一侧的瞄准目镜系统;多视场反射镜驱动系统和衰减片转轮单元分别与嵌入式信号处理系统连接;待测光源发出的光透过变焦物镜系统2汇聚到多视场反射镜系统,分为两路:一路被反射,经瞄准目镜系统入射到人眼,用以瞄准目标、调节光路;另一路被透射,经准直透镜9汇聚,变成平行光,透过衰减片转轮单元衰减后入射到光电倍增管制冷系统的光电倍增管17光电阴极靶面上,入射到光电倍增管17光电阴极靶面上的待测光源光辐射转换为电信号,由嵌入式信号处理系统中放信号大电路采集、放大和处理后,计算得到待测亮度参数,在显示屏上予以显示。

8.(三)有益效果

9.上述技术方案所提供的制冷式超低弱光光度计,具有以下有益效果:

10.(1)制冷式超低弱光光度计具有4个视场角,需要设计多视场带孔反射镜,有四个小孔,分别对应1/8

°

、1/4

°

、1

°

、3

°

;使用时由电机驱动把需要的视场角对应小孔自动旋转到

光路中,并准确卡位;小孔位于物镜系统的像平面上,待测光源的会聚光按特定的视场角透过小孔入射到准直透镜上,变成平行光入射到光电倍增管阴极靶面上;多视场带孔反射镜的高精度加工技术精度直接影响到探测器的测量精度。

11.(2)热噪声作为光电倍增管主要噪声源,是暗脉冲产生的主要因素。暗脉冲的产生严重降低了光电倍增管的信噪比,在测量极微弱光时,甚至成为限制最小探测量的一个关键因素。散热片及散热扇的作用是降低光电倍增管的工作温度,其优点在于采用热电制冷温控系统降低光电倍增管噪声,使其工作在-15℃下,大大降低暗噪脉冲。有效提高光电倍增管探测的信噪比,可以实现极低弱光的亮度探测,保证弱光测量精度。

12.(3)第一tec用于光电倍增管阴极端制冷,提高光电转换效率,第二tec用于光电倍增管管座制冷,为第一tec制冷提供基础制冷,空气阀用于当滤光片光窗或光电倍增管阴极面所在前舱结霜时,空气阀会因为前形成负压自动开启,消除结霜,而后自动关闭。

附图说明

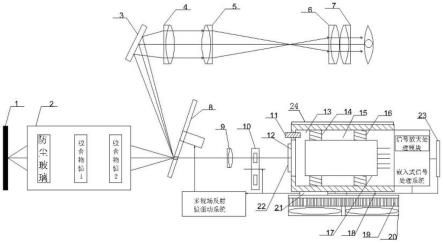

13.图1为本发明制冷式超低弱光光度计整体结构示意图。

14.图中:1.被测物体,2.变焦物镜系统,3.反射镜,4.中继胶合镜i,5.中继胶合镜ii,6.胶合目镜i,7.胶合目镜ii,8.多视场反射镜,9.准直透镜,10.衰减片转轮,11.空气阀,12.滤光片窗口,13.前舱,14.前脚支撑,15.后舱,16.后脚支撑,17.光电倍增管,18.第一tec,19.散热翅片,20.散热扇,21.第二tec,22.矫正滤光片,23.触摸屏,24保温层。

具体实施方式

15.为使本发明的目的、内容和优点更加清楚,下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。

16.如图1所示,本实施例制冷式超低弱光光度计包括外壳体,以及沿同一水平线依次布置的变焦物镜系统2、多视场反射镜系统、准直透镜9、衰减片转轮单元、光电倍增管制冷系统,所述多视场反射镜驱动系统和衰减片转轮单元分别与嵌入式信号处理系统连接;还包括瞄准目镜系统。

17.变焦物镜系统2包括外层的防尘玻璃,以及内部连续设置的两片胶合物镜:胶合物镜i和胶合物镜ii。

18.多视场反射镜系统包括多视场反射镜8和驱动电机,多视场反射镜8与驱动电机输出轴连接;所述多视场反射镜8沿圆周设置多组不同大小的透光孔,嵌入式信号处理系统控制驱动电机转动。不同大小的透光孔对应的视场角为:1/8

°

、1/4

°

、1

°

、3

°

。

19.衰减片转轮单元包括衰减片转轮10和转轮电机;所述衰减片转轮10与转轮电机输出轴连接;衰减片转轮10上安装有不同透光度的衰减片。

20.光电倍增管制冷系统包括安装有光电倍增管17的制冷舱和制冷舱外部的制冷组件。制冷舱包括独立密封的前舱13和后舱15;所述前舱13设置前脚支撑14固定光电倍增管17阴极端,后舱15设置后脚支撑16固定光电倍增管17后座;所述制冷舱前部带有滤光片窗口12,滤光片窗口12外设置矫正滤光片22;所述制冷舱前部还安装有空气阀11,所述空气阀11在前舱13内的滤光片窗口12内侧表面临近结霜状态时开启除霜。

21.制冷舱外部的制冷组件包括设置在前舱13外侧的第二tec21,和设置在后舱15外

侧的第一tec18以及保温层24;所述第二tec21和第一tec18连接散热翅片19,散热翅片19外设置散热扇20。所述保温层24将除第二tec21和第一tec18所在位置以外的制冷舱外部全部包覆,降低制冷舱与外界的换热。

22.瞄准目镜系统包括设置在多视场反射镜驱动系统反射光路上的反射镜3,反射镜后3依次设置两中继胶合镜和两胶合目镜;经中继胶合镜光路汇聚处还设置有观测视场光圈。

23.嵌入式信号处理系统内置信号放大处理模块,测量(1

×

10-6

~1

×

105)cd/m2的亮度,嵌入式信号处理系统还连接有触摸屏23。

24.本实施例制冷式超低弱光光度计的工作过程为:

25.待测光源(被测物体1)发出的光透过变焦物镜系统2的防尘玻璃,被胶合物镜组(胶合物镜i、胶合物镜ii)汇聚到多视场反射镜8后,分为两路:一路是被多视场反射镜8反射的光,经瞄准目镜系统入射到人眼,用以瞄准目标、调节光路;另一路是穿过多视场反射镜8的光经准直透镜9汇聚,变成平行光,透过衰减片、校正滤光片22入射到光电倍增管17光电阴极靶面上。入射到光电倍增管17光电阴极靶面上的待测光源光辐射转换为电信号,由嵌入式信号处理系统中放信号大电路采集、放大和处理后,计算得到待测亮度参数,在显示屏上予以显示。

26.其中,经过多视场反射镜驱动系统待测光,在准直透镜9汇聚之前,先穿过多视场反射镜8(1/8

°

、1/4

°

、1

°

、3

°

),多视场反射镜8的视场角由用户手动旋转旋钮进行选择,四个视场角精准位置都带有自锁机构,到位后转动结构会对多视场反射镜8进行自锁,保证待测光斑精准覆盖孔位。同时,到位后多视场反射镜驱动系统的两组位置检测开关会及时反馈当前所选视场角,嵌入式信号处理系统可以对当前位置进行实时检测并显示在触摸屏23。

27.待测光通过多视场反射镜8后到达衰减片转轮10,衰减片转轮10有四种衰减片可以进行选择(1/1000倍,1/100倍,1/10倍,通孔),用户在触摸屏23上对衰减倍数进行选择,由嵌入式信号处理系统控制步进电机驱动衰减片转轮10转动到指定位置,转动到位后,系统自动检测是否到位,并在显示屏上显示目前所选用的衰减片。

28.光电倍增管17制冷采用tec+散热片+散热扇模式,在光电倍增管17工作时,由用户设定光电倍增管17制冷目标温度,嵌入式信号处理系统根据温控算法控制第二tec21和第一tec18制冷,将光电倍增管17温度稳定在所设定的目标温度。

29.在设定光电倍增管17温度并等待第二tec21和第一tec18将光电倍增管17制冷至指定温度后,在操控界面选择自动增益档位,点击测量按钮,超低亮度计即可自动开始测量并自动选择相应的增益。首先,系统会先选择衰减片转轮10至暗电流位置,测量系统暗电流及噪声;其次,嵌入式信号处理系统会控制衰减片转动至1000倍档位,系统会将信号放大处理模块的放大倍数自动调至最低的1k档位,测量当前光电转换电压值,并与之前测得的暗电压进行对比,若当前电压未超过暗电压1个数量级(未达到暗电压10倍以上),则转动衰减片转轮至100倍档位,再次进行测量,并将测量电压与暗电压进行比较,直至测量电压超过暗电压1个数量级,至此衰减片转轮10调整到位;最后调整信号放大处理模块的放大倍数,调整顺序按档位从1k、10k、100k、1m顺序递增,调整过程中输出电压在0.1v~5v之间时停止增加放大倍数,至此整系统自动增益调整完毕。系统将当前增益档位参数和pmt驱动测得输出合并计算,得到待测光源的亮度参数。

30.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1