一种强潮河口含沙量的测定方法与流程

1.本发明涉及工程检测技术领域,尤其涉及一种强潮河口含沙量的测定方法。

背景技术:

2.河口悬沙的运移和沉降过程,和潮流、地形、地貌形态的变化有直接关系,研究河口悬沙的分布变化规律,对于岸滩演变和滩涂的开发利用、河口规划、航道、港口建设等都具有重要意义。

3.目前,对于河口含沙量的测定主要可以参照团体标准t/ches 34-2020《光学含沙量测量仪率定规范》或国家标准gb/t 50159-2015《河流悬移质泥沙测验规范》。团体标准t/ches34-2020《光学含沙量测量仪率定规范》主要通过不同含沙量含量分级率定含沙量与仪器输出数据(浊度)的相关关系,利用光学含沙量测量仪测定含沙量;国家标准gb/t 50159-2015《河流悬移质泥沙测验规范》采用现场取样分析方法,实验室测定方法包括烘干法、置换法、过滤法等。

4.但是,河口海岸环境下的水流运动受到潮汐涨落的影响,属于双向水流,尤其是在具有涌潮的河口,潮汐变化过程中水流方向和河床的冲淤变化剧烈,水沙运动特性复杂,现有的测定方法均不能得到理想的结果。团体标准t/ches 34-2020《光学含沙量测量仪率定规范》的核心是利用红外光学传感器,根据泥沙的散射强度测定含沙量。而在强潮河口,不同时间条件与水文条件下的泥沙粒径存在明显变化,由于不同粒径的泥沙对红外光的散射强度不同,造成光学传感器输出的浊度数据波动明显,使得含沙量测定结果不准确。国家标准gb/t50159-2015《河流悬移质泥沙测验规范》规定的含沙量测定方法要求现场取样,但是对于强潮河口,其江道主槽摆动多变,大型水文测船无法作业,小型水文测船则难以抵挡每天两次强劲涌潮的袭击,无法采集完整时序现场样品用于含沙量的测定。

5.中国专利公开号“cn113945201a”公开了一种强涌潮条件下含沙量的观测方法,。包括如下步骤:一:组装观测设备;二:将组装好的观测设备运输到强涌潮的江面上抛投锚钩,两个锚钩的抛射方向互为反向,且一个锚钩向靠近岸边方向抛投,一个锚钩向远离岸边方向抛投;三:在涨落潮时测定相对水深中间附近含沙量数据。这一方法利用装置相对水深中间层附近的含沙量,仍存在取样样本不足,无法消除粒径变化对于含沙量测定的影响。

技术实现要素:

6.本发明是为了克服现有技术中强潮河口含沙量测定取样困难、泥沙粒径变化对测定结果影响大的缺点,提供了一种强潮河口含沙量的测定方法。通过实测获取完整潮周期内的粒径变化趋势,确定不同粒径下浊度与含沙量的关系,再带入浊度数据进行计算。消除粒径变化对于含沙量测定结果的影响,可以得出完整时间序列内的强潮河口含沙量测定值,计算简便,结果可靠。

7.为了实现上述目的,本发明采用以下技术方法:一种强潮河口含沙量的测定方法,包括以下步骤:

(1)在完整潮周期内采集若干悬移质样品,测定粒径,绘制完整潮周期内的逐时悬移质中值粒径d

50

过程图;(2)根据逐时悬移质中值粒径d

50

过程图选取若干不同粒径的混合悬沙样品,确定每个样品浊度与含沙量的定量关系;(3)根据步骤(1)和步骤(2)的结果得出不同季节及潮型下,每个完整潮周期内浊度与含沙量的计算模型;(4)根据实测时间和实测浊度,采用步骤(3)得到的计算模型根据浊度计算含沙量。

8.在强潮河口含沙量的测定过程中,首先确定潮周期内的悬移质中值粒径d

50

的变化过程,再根据悬移质中值粒径d

50

数据取相应粒径样本,测定此粒径下浊度与含沙量的定量关系,按照定量关系得出不同季节和潮型下的浊度和含沙量计算模型,根据实测浊度数据带入模型计算含沙量。相比于传统方法,利用粒径数据得出了随时间变化的浊度-含沙量计算模型,避免了由于粒径变化导致的含沙量计算结果偏差,大大增加结果可靠性。此外,模型建立后可以直接根据每个时间点上的浊度测量数据自动计算含沙量,得到完整时序的强潮河口含沙量数据,简化了传统测定方法中的取样、实验步骤,显著增加了测量密度。对于不同水季、不同潮型的潮涌过程,分别进行步骤(1)至(3),得到不同水季、不同潮型的浊度-含沙量计算模型。当需要测定含沙量时,根据此时水季、潮型条件,选择匹配的强潮河口浊度-含沙量计算模型进行测定和计算,有助于对强潮河口各个时期含沙量变化和涌潮情况进行精确了解和分析。

9.作为优选,步骤(1)中,粒径的测定方法为激光法。

10.作为优选,步骤(2)中,样品粒径范围大于潮周期内逐时悬移质中值粒径的变化范围。样品选取时,以悬移质中值粒径d

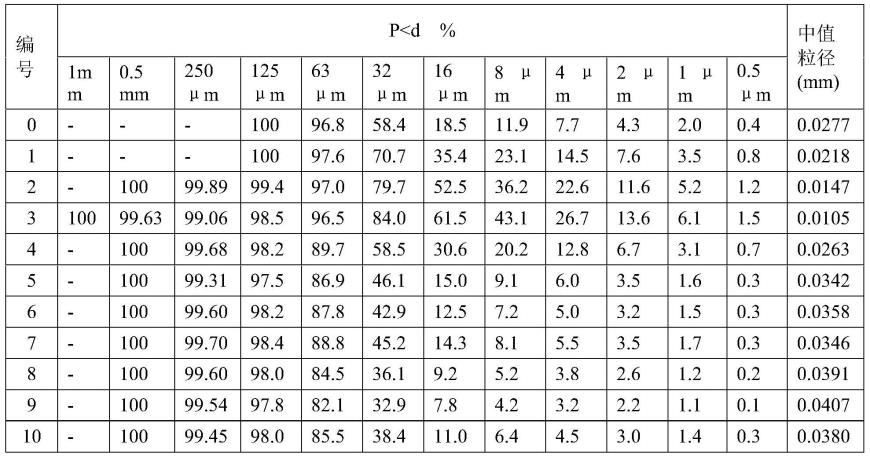

50

的最大值和最小值为基准选择混合悬沙样品最大值和最小值,混合悬沙样品最大值大于悬移质中值粒径d

50

的最大值,混合悬沙样品最小值小于悬移质中值粒径d

50

的最小值,确保后续模型建立时每个时间点都能以合适粒径样品测得的浊度-含沙量定量关系进行匹配。

11.作为优选,步骤(2)中,样品粒径的选取间隔为5μm。选取间隔越小,需要进行实验的数据点越多,过小的选取间隔一方面可能造成实验成本和时间投入过大,另一方面对模型精度的提升并不显著;选取间隔过大则可能导致模型精度下降,使得测定结果误差增加。

12.作为优选,步骤(2)中,采用浊度与含沙量率定实验确定浊度与含沙量的定量关系。浊度与含沙量率定实验可以根据浊度与含沙量的数据拟定适合的拟合曲线,确定浊度与含沙量之间的定量关系。

13.作为优选,步骤(3)中,计算模型包括潮到后历时、浊度范围和浊度-含沙量定量关系。根据不同潮到后历时确定此时的悬移质中值粒径d

50

,由此得出浊度范围及在不同浊度范围内的浊度与含沙量定量关系。

14.作为优选,步骤(4)中,所述实测浊度的测定方法为浊度计法。浊度计可以实现对现场浊度数据的批量采集,用于通过模型得出含沙量。

15.作为优选,测定方法还包括误差控制步骤,所述误差控制步骤为:现场采集一定数量的悬移质样品,按照国标gb/t 50159-2015《河流悬移质泥沙测验规范》测定含沙量,并与步骤(4)得出的结果比较得出相对误差。采用国标方法在适合的采样时间对强潮河口的含

沙量进行采样测定,用于对计算模型的验证和优化,提升模型的准确性和可靠性,同时避免了完全采用国标方法测定含沙量时需要在极端或恶劣水文条件下进行采样的问题,简化采样工序,减少采样成本。

16.作为优选,所述相对误差小于20%。当相对误差小于20%内,可以认为模型具有较好的准确性。当相对误差大于等于20%时,需要对模型进行重新建立,即重新进行步骤(1)至(3)的模型建立过程。更优选地,所述误差小于10%。

17.作为优选,所述现场采集次数不小于每季度一次。

18.因此,本发明具有如下有益效果:(1)采用粒径变化规律建立了浊度-含沙量计算模型,增加含沙量数据准确性;(2)通过模型实现批量数据处理及计算,大大简化计算步骤,实现完整时序的强潮河口含沙量数据测定,增加测量密度;(3)简化采样步骤,减少极端条件下采样风险;(4)模型建立方法可靠,数据计算方法简单,结果可信度高,适用于强潮河口含沙量,特别是潮到瞬间含沙量的逐秒测定。

附图说明

19.图1是本发明实施例1、实施例2的悬移质中值粒径d

50

过程图。

20.图2是本发明实施例1、实施例2的浊度与含沙量的定量关系曲线。

具体实施方式

21.下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步的描述。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

22.实施例1本实施例为对于洪季中潮的浊度-含沙量模型建立及计算,其步骤包括:(1)逐时悬移质中值粒径d

50

过程图绘制:在完整潮周期内采集悬移质样品,按照潮到后历时每间隔一小时采集样品,直至下一潮来临,共采集10个样品。采用激光法测定粒径,实验仪器为英国马尔文公司mastersizer 3000激光粒度分析仪,并计算悬移质中值粒径d

50

,结果如表1所示,根据计算结果绘制完整潮周期内的逐时悬移质中值粒径d

50

过程图,结果如图1所示。

23.表1中潮悬移质中值粒径d

50

的测定

24.(2)浊度-含沙量的定量关系测定:根据步骤(1)得到的逐时悬移质中值粒径d

50

过程图,选取合适粒径的混合悬沙样品,确定每个样品浊度与含沙量的定量关系。在图1中,根据逐时悬移质中值粒径d

50

过程图,混合悬沙样品中值粒径最大值为40μm,最小值为10μm,间隔为5μm。采用浊度与含沙量率定实验确定浊度与含沙量的定量关系,以中值粒径10μm样品为例,结果如图2所示。图2中,对于不同浊度范围,得出了不同浊度与含沙量的定量关系,并且各定量关系的r2均大于0.99,表明浊度与含沙量之间的相关性较强。

25.(3)浊度-含沙量计算模型建立:根据步骤(1)和步骤(2)的结果得出不同季节及潮型下,每个完整潮周期内浊度与含沙量的计算模型。首先根据逐时悬移质中值粒径d

50

过程图确定粒径变化趋势,在对应时间区间内采用相应粒径样品得到的浊度与含沙量的定量关系作为此时间下浊度与含沙量的计算式,汇总完整潮过程中的浊度与含沙量的定量关系后得到强潮河口浊度-含沙量计算模型,结果如表3所示。

26.表3强潮河口中潮浊度-含沙量计算模型

27.(4)含沙量计算:当相同水季时相同潮型的涌潮来临时,采用英国aqualogger310系列浊度计或美国compbell公司obs系列浊度计对潮到前后的潮水浊度进行逐时测定。将测定时间、测得浊度带入步骤(3)得到的浊度-含沙量计算模型中,根据模型中的计算式得到不同时刻下的潮水含沙量,结果如表4、表5所示。

28.表4中潮含沙量模型测定结果(潮到后历时0:00:00~0:00:30,间隔为1s)

29.表5中潮含沙量模型测定结果(潮到后历时0:23:40~12:23:40,间隔为30min)

30.表4是对于中潮的潮到后历时0:00:00~0:00:30的逐秒含沙量模型计算结果,通过模型可以批量得到潮到前后时间段内的逐秒含沙量变化情况;表5是对于中潮的潮到后历时0:23:40~12:23:40的含沙量模型计算结果,间隔为30min,可以完整得出整个涌潮过程中的含沙量变化。表4和表5的观测结果说明模型既可以用于较短时间内高密度的含沙量测定,也可以用于较长时间内含沙量变化过程的测定,大大简化了取样步骤,增强了数据准确性,对于水文观测和分析具有重要意义。

31.实施例2本实施例为对于洪季小潮的浊度-含沙量模型建立及计算,其步骤包括:(1)逐时悬移质中值粒径d

50

过程图绘制:在完整潮周期内采集悬移质样品,按照潮到后历时每间隔一小时采集样品,直至下一潮来临,共采集18个样品。采用激光法法测定粒径,实验仪器为英国马尔文公司mastersizer 3000激光粒度分析仪,并计算悬移质中值粒径d

50

,结果如表6所示。根据计算结果绘制完整潮周期内的逐时悬移质中值粒径d

50

过程图,结果如图1所示。

32.表6小潮悬移质中值粒径d

50

的测定

33.(2)浊度-含沙量的定量关系测定:根据步骤(1)得到的逐时悬移质中值粒径d

50

过程图,选取合适粒径的混合悬沙样品,确定每个样品浊度与含沙量的定量关系。在图1中,根据逐时悬移质中值粒径d

50

过程图,混合悬沙样品中值粒径最大值为40μm,最小值为10μm,间隔为5μm。采用浊度与含沙量率定实验确定浊度与含沙量的定量关系,以中值粒径10μm样品为例,结果如图2所示。图2中,对于不同浊度范围,得出了不同浊度与含沙量的定量关系,并且各定量关系的r2均大于0.99,表明浊度与含沙量之间的相关性较强。

34.(3)浊度-含沙量计算模型建立:根据步骤(1)和步骤(2)的结果得出不同季节及潮型下,每个完整潮周期内浊度与含沙量的计算模型。首先根据逐时悬移质中值粒径d

50

过程图确定粒径变化趋势,在对应时间区间内采用相应粒径样品得到的浊度与含沙量的定量关系作为此时间下浊度与含沙量的计算式,汇总完整潮过程中的浊度与含沙量的定量关系后得到强潮河口浊度-含沙量计算模型,结果如表7所示。

35.表7强潮河口小潮浊度-含沙量计算模型

36.(4)含沙量计算:当相同水季时相同潮型的涌潮来临时,采用英国aqualogger310系列浊度计或美国compbell公司obs系列浊度计对潮到前后的潮水浊度进行逐时测定。将测定时间、测得浊度带入步骤(3)得到的浊度-含沙量计算模型中,根据模型中的计算式得到不同时刻下的潮水含沙量,结果如表8所示。

37.表8小潮含沙量模型测定结果(潮到后历时0:15~12:15,间隔为30min)

38.表8是对于小潮的潮到后历时0:15~12:15的含沙量模型计算结果,间隔为30min,可以完整得出整个涌潮过程中的含沙量变化。

39.实施例3本实施例为对于2021.7.19 8:30~17:00采用浊度-含沙量计算模型测得的含沙量与2021.7.238:00~11:30采用浊度-含沙量计算模型测得的含沙量的误差控制,步骤为:现场采集一定数量的悬移质样品,按照国标gb/t 50159-2015《河流悬移质泥沙测验规范》测定含沙量,并与步骤(4)得出的结果比较得出相对误差,结果如表9所示。

40.表9浊度-含沙量计算模型误差控制

41.通过表9可知,本发明采用的浊度-含沙量计算模型测得的含沙量与国标方法测得的含沙量相对误差可控,普遍在7%以内,说明模型测得含沙量数据可靠,精确度高。

42.通过本发明使用的方法进行的含沙量测定,模型建立方法可靠,数据计算方法简单,结果可信度高,增加含沙量数据准确性;可以满足强潮河口潮到瞬间含沙量的高密度数据测定需求,实现完整时序的强潮河口含沙量数据测定;简化采样步骤,减少极端条件下采样风险。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1