基于转向系统的在环智能驾驶测试系统及其测试方法与流程

1.本发明属于车辆转向系统技术领域,具体涉及一种基于转向系统的在环智能驾驶测试系统和一种基于转向系统的在环智能驾驶测试方法。

背景技术:

2.随着我国自主制造能力的不断增强,我国汽车产业正又好又快地发展着。转向系统作为车辆重要组成部分,直接关系到车辆的综合性能,是一个重要的研究和开发领域。然而,按照传统开发方法,转向系统的测试工作对相关人员的工作经验和测试设备都有很高的要求。此外,随着智能网联汽车的不断发展,也对转向系统的开发和测试方法提出了更多的要求。对智能网联汽车的转向系统进行测试时,转向系统需要检测的工况更多、更复杂,若按照传统方法进行,将耗费大量人力和物力且耗时较长,难以满足产品开发需求。

3.对于专利1,申请号为:cn202110312346.5,专利名称为“一种商用车电液转向系统测试平台”的发明专利,提出了一种基于电液转向系统的商用车转向系统测试平台。该平台可以根据控制台发送的相关信号进行作动并收集相关系统信息,从而对转向系统的性能进行标定和测试。然而,该测试平台属于传统测试平台,并没有整合智能驾驶仿真系统,难以满足智能网联汽车转向系统的开发需求。

4.对于专利2,申请号为:201910324297.x,专利名称为“一种l3级自动驾驶汽车整车级在环测试台”的发明专利,提出了一种基于整车在环的自动驾驶测试台。该平台要求将整车纳入测试环节中,成本较高。此外,被测车辆通过屏幕获取摄像头输入信号,可信度存在一定局限,通过真实的目标物体为雷达提供相关信号,使用范围有限。

5.因此,针对上述问题,予以进一步改进。

技术实现要素:

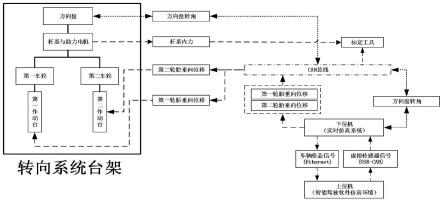

6.本发明的主要目的在于提供基于转向系统的在环智能驾驶测试系统及其测试方法,其通过转向系统台架、下位机和上位机之间进行联动,从而对车辆的自动驾驶模式和非自动驾驶模式进行转向测试,其可用于转向系统开发和测试,且结构简单,可实施性强。

7.为达到以上目的,本发明提供一种基于转向系统的在环智能驾驶测试系统,用于对车辆的自动驾驶模式和非自动驾驶模式进行转向测试,包括转向系统台架(与车辆联动)、下位机和上位机,其中:

8.所述转向系统台架包括方向盘、杆系与助力电机、第一车轮(优选为左前轮)、第二车轮(优选为右前轮)、第一作动台和第二作动台;

9.所述下位机设有实时仿真系统并且所述上位机设有智能驾驶仿真软件环境(包括仿真车辆基本参数、地图、行驶路径、自动驾驶算法、干扰工况、交通流等),所述下位机、所述上位机和所述转向系统台架进行联动,以使得对车辆的自动驾驶模式和非自动驾驶模式进行转向测试。

10.作为上述技术方案的进一步优选的技术方案,在自动驾驶模式下:

11.所述上位机将车辆动力学模型数据加载到所述下位机,以使得所述下位机的实时仿真系统运行车辆动力学模型,并且所述下位机向上位机发送包括车辆横摆角、侧倾角、俯仰角和轮胎转角的车辆姿态信号,从而使得所述上位机根据接收的车辆姿态信号并更新三维虚拟环境下的车辆姿态,进而所述上位机实时显示车辆姿态图像,将车辆的实时监控运行状态呈现给使用者;

12.所述上位机向所述下位机传输安装在仿真车辆上的传感器采集到的信号,所述下位机通过车辆的can总线将第一轮胎垂直位移的数据传输到第一作动台并且将第二轮胎垂直位移的数据传输到第二作动台,以使得所述第一作动台和所述第二作动台分别对所述第一车轮和所述第二车轮进行对应的垂直动作,从而模拟真实路况的轮胎垂向颠簸;

13.所述下位机还通过车辆的can总线将方向盘转角信号传输到所述助力电机,从而驱动方向盘转动,从而模拟真实自动驾驶情况下的方向盘自动转向;

14.与所述方向盘连接的所述杆系与助力电机安装有力传感器,并且将采集获得的杆系内力数据传输到标定工具,以提供分析数据。

15.作为上述技术方案的进一步优选的技术方案,在非自动驾驶模式下:

16.所述上位机将模型数据加载到所述下位机,以使得所述下位机的实时仿真系统运行车辆动力学模型,并且所述下位机向上位机发送包括车辆横摆角、侧倾角、俯仰角和轮胎转角的车辆姿态信号,从而使得所述上位机根据接收的车辆姿态信号并更新三维虚拟环境下的车辆姿态,进而所述上位机实时显示车辆姿态图像,将车辆的实时监控运行状态呈现给使用者;

17.所述上位机向所述下位机传输安装在仿真车辆上的传感器采集到的信号,所述下位机通过车辆的can总线将第一轮胎垂直位移的数据传输到第一作动台并且将第二轮胎垂直位移的数据传输到第二作动台,以使得所述第一作动台和所述第二作动台分别对所述第一车轮和所述第二车轮进行对应的垂直动作,从而模拟真实路况的轮胎垂向颠簸;

18.所述方向盘被(测试人员)人为转动,并且方向盘在转动时产生的方向盘转角信号上传到车辆的can总线,然后can总线再将方向盘转角信号传输到所述下位机,以使得所述下位机对方向盘转角信号进行分析,从而控制仿真车辆的方向盘转角,进而在所述上位机进行实时车辆位姿显示;

19.与所述方向盘连接的所述杆系与助力电机安装有力传感器,并且将采集获得的杆系内力数据传输到标定工具,以提供分析数据。

20.为达到以上目的,本发明还提供了一种基于转向系统的在环智能驾驶测试方法,用于实施所述的一种基于转向系统的在环智能驾驶测试系统,包括以下步骤:

21.步骤s1:在上位机中设置智能驾驶仿真软件环境,智能驾驶仿真软件环境包括仿真车辆基本参数、地图、行驶路径、自动驾驶算法、干扰工况和交通流;

22.步骤s2:上位机将模型数据加载到下位机,以使得下位机的实时仿真系统运行车辆动力学模型,并且下位机向上位机发送包括车辆横摆角、侧倾角、俯仰角和轮胎转角的车辆姿态信号,从而使得上位机根据接收的车辆姿态信号并更新三维虚拟环境下的车辆姿态,进而上位机实时显示车辆姿态图像,将车辆的实时监控运行状态呈现给使用者;

23.步骤s3:上位机向下位机传输安装在仿真车辆上的传感器采集到的信号,下位机通过车辆的can总线将第一轮胎垂直位移的数据传输到第一作动台并且将第二轮胎垂直位

移的数据传输到第二作动台,以使得第一作动台和第二作动台分别对第一车轮和第二车轮进行对应的垂直动作,从而模拟真实路况的轮胎垂向颠簸;

24.步骤s4:根据选择的模式,对车辆进行自动驾驶模式和非自动驾驶模式的转向测试。

25.作为上述技术方案的进一步优选的技术方案,步骤s4具体实施为以下步骤:

26.步骤s4.1:对车辆进行自动驾驶模式测试,下位机还通过车辆的can总线将方向盘转角信号传输到所述助力电机,从而驱动方向盘转动,从而模拟真实自动驾驶情况下的方向盘自动转向;

27.步骤s4.2:对车辆进行非自动驾驶模式测试,方向盘被(测试人员)人为转动,并且方向盘在转动时产生的方向盘转角信号上传到车辆的can总线,然后can总线再将方向盘转角信号传输到下位机,以使得下位机对方向盘转角信号进行分析,从而控制仿真车辆的方向盘转角,进而在上位机进行实时车辆位姿显示;

28.步骤s4.3:在进行转向测试中,与方向盘连接的杆系与助力电机安装有力传感器,并且将采集获得的杆系内力数据传输到标定工具,以提供分析数据。

29.作为上述技术方案的进一步优选的技术方案,步骤s4之后还包括步骤s5:

30.如果当前测试结束,并且不需要继续进行继续测试,则自动停止下位机的实时仿真系统,进而测试;

31.否则,自动关闭当前上位机的智能驾驶仿真软件环境,并且切换到下一个测试的智能驾驶仿真软件环境,以继续进行相关测试。

32.本发明的有益效果在于:

33.1、相比于专利1,本发明整合智能驾驶仿真系统,满足智能网联汽车转向系统的开发与测试需求;

34.2、相比于专利2,本发明车辆的感知部分全部在虚拟环境中完成,成本更低,且本专利主要侧重转向系统的测试。

附图说明

35.图1是本发明的基于转向系统的在环智能驾驶测试系统及其测试方法的示意图。

具体实施方式

36.以下描述用于揭露本发明以使本领域技术人员能够实现本发明。以下描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。在以下描述中界定的本发明的基本原理可以应用于其他实施方案、变形方案、改进方案、等同方案以及没有背离本发明的精神和范围的其他技术方案。

37.在本发明的优选实施例中,本领域技术人员应注意,本发明所涉及的方向盘、转向系统和can总线等可被视为现有技术。

38.优选实施例。

39.本发明公开了一种基于转向系统的在环智能驾驶测试系统,用于对车辆的自动驾驶模式和非自动驾驶模式进行转向测试,包括转向系统台架(与车辆联动)、下位机和上位机,其中:

40.所述转向系统台架包括方向盘、杆系与助力电机、第一车轮(优选为左前轮)、第二车轮(优选为右前轮)、第一作动台和第二作动台;

41.所述下位机设有实时仿真系统并且所述上位机设有智能驾驶仿真软件环境(包括仿真车辆基本参数、地图、行驶路径、自动驾驶算法、干扰工况、交通流等),所述下位机、所述上位机和所述转向系统台架进行联动,以使得对车辆的自动驾驶模式和非自动驾驶模式进行转向测试。

42.具体的是,在自动驾驶模式下:

43.所述上位机将车辆动力学模型数据加载到所述下位机,以使得所述下位机的实时仿真系统运行车辆动力学模型,并且所述下位机向上位机发送包括车辆横摆角、侧倾角、俯仰角和轮胎转角的车辆姿态信号,从而使得所述上位机根据接收的车辆姿态信号并更新三维虚拟环境下的车辆姿态,进而所述上位机实时显示车辆姿态图像,将车辆的实时监控运行状态呈现给使用者;

44.所述上位机向所述下位机传输安装在仿真车辆上的传感器采集到的信号,所述下位机通过车辆的can总线将第一轮胎垂直位移的数据传输到第一作动台并且将第二轮胎垂直位移的数据传输到第二作动台,以使得所述第一作动台和所述第二作动台分别对所述第一车轮和所述第二车轮进行对应的垂直动作,从而模拟真实路况的轮胎垂向颠簸;

45.所述下位机还通过车辆的can总线将方向盘转角信号传输到所述助力电机,从而驱动方向盘转动,从而模拟真实自动驾驶情况下的方向盘自动转向(助力电机在自动驾驶模式下主动工作,转动方向盘,在非自动驾驶模式下给认为转向提供助力,让其转动更轻松);

46.与所述方向盘连接的所述杆系与助力电机安装有力传感器,并且将采集获得的杆系内力数据传输到标定工具,以提供分析数据。

47.更具体的是,在非自动驾驶模式下:

48.所述上位机将模型数据加载到所述下位机,以使得所述下位机的实时仿真系统运行车辆动力学模型,并且所述下位机向上位机发送包括车辆横摆角、侧倾角、俯仰角和轮胎转角的车辆姿态信号,从而使得所述上位机根据接收的车辆姿态信号并更新三维虚拟环境下的车辆姿态,进而所述上位机实时显示车辆姿态图像,将车辆的实时监控运行状态呈现给使用者;

49.所述上位机向所述下位机传输安装在仿真车辆上的传感器采集到的信号,所述下位机通过车辆的can总线将第一轮胎垂直位移的数据传输到第一作动台并且将第二轮胎垂直位移的数据传输到第二作动台,以使得所述第一作动台和所述第二作动台分别对所述第一车轮和所述第二车轮进行对应的垂直动作,从而模拟真实路况的轮胎垂向颠簸;

50.所述方向盘被(测试人员)人为转动,并且方向盘在转动时产生的方向盘转角信号上传到车辆的can总线,然后can总线再将方向盘转角信号传输到所述下位机,以使得所述下位机对方向盘转角信号进行分析,从而控制仿真车辆的方向盘转角,进而在所述上位机进行实时车辆位姿显示;

51.与所述方向盘连接的所述杆系与助力电机安装有力传感器,并且将采集获得的杆系内力数据传输到标定工具,以提供分析数据。

52.本发明还公开了一种基于转向系统的在环智能驾驶测试方法,用于实施所述的一

种基于转向系统的在环智能驾驶测试系统,包括以下步骤:

53.步骤s1:在上位机中设置智能驾驶仿真软件环境,智能驾驶仿真软件环境包括仿真车辆基本参数、地图、行驶路径、自动驾驶算法、干扰工况和交通流;

54.步骤s2:上位机将模型数据加载到下位机,以使得下位机的实时仿真系统运行车辆动力学模型,并且下位机向上位机发送包括车辆横摆角、侧倾角、俯仰角和轮胎转角的车辆姿态信号,从而使得上位机根据接收的车辆姿态信号并更新三维虚拟环境下的车辆姿态,进而上位机实时显示车辆姿态图像,将车辆的实时监控运行状态呈现给使用者;

55.步骤s3:上位机向下位机传输安装在仿真车辆上的传感器采集到的信号,下位机通过车辆的can总线将第一轮胎垂直位移的数据传输到第一作动台并且将第二轮胎垂直位移的数据传输到第二作动台,以使得第一作动台和第二作动台分别对第一车轮和第二车轮进行对应的垂直动作,从而模拟真实路况的轮胎垂向颠簸;

56.步骤s4:根据选择的模式,对车辆进行自动驾驶模式和非自动驾驶模式的转向测试。

57.具体的是,步骤s4具体实施为以下步骤:

58.步骤s4.1:对车辆进行自动驾驶模式测试,下位机还通过车辆的can总线将方向盘转角信号传输到所述助力电机,从而驱动方向盘转动(助力电机在自动驾驶模式下主动工作,转动方向盘,在非自动驾驶模式下给认为转向提供助力,让其转动更轻松),从而模拟真实自动驾驶情况下的方向盘自动转向;

59.步骤s4.2:对车辆进行非自动驾驶模式测试,方向盘被(测试人员)人为转动,并且方向盘在转动时产生的方向盘转角信号上传到车辆的can总线,然后can总线再将方向盘转角信号传输到下位机,以使得下位机对方向盘转角信号进行分析,从而控制仿真车辆的方向盘转角,进而在上位机进行实时车辆位姿显示;

60.步骤s4.3:在进行转向测试中,与方向盘连接的杆系与助力电机安装有力传感器,并且将采集获得的杆系内力数据传输到标定工具,以提供分析数据(非自动驾驶模式与自动驾驶模式的区别在于方向盘转角信号源自转向系统台架,经过can总线发送至下位机,从而控制仿真车辆的方向盘转角,实现非自动转向。)。

61.更具体的是,步骤s4之后还包括步骤s5:

62.如果当前测试结束,并且不需要继续进行继续测试,则自动停止下位机的实时仿真系统,进而测试;

63.否则,自动关闭当前上位机的智能驾驶仿真软件环境,并且切换到下一个测试的智能驾驶仿真软件环境,以继续进行相关测试。

64.值得一提的是,本发明专利申请涉及的方向盘、转向系统和can总线等技术特征应被视为现有技术,这些技术特征的具体结构、工作原理以及可能涉及到的控制方式、空间布置方式采用本领域的常规选择即可,不应被视为本发明专利的发明点所在,本发明专利不做进一步具体展开详述。

65.对于本领域的技术人员而言,依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1