一种配电室环境综合监测系统及方法与流程

1.本发明属于环境监测技术领域,具体涉及一种配电室环境综合监测系统及方法。

背景技术:

2.随着我国经济的快速发展,配电网智能化也是电力系统现代化发展的必然趋势,建设了越来越多的户外配电室,由于户外配电室所处的环境相对较为开放,因此为了确保户外配电室的正常运行,需要定时的组织工作人员进行对配电室内部环境(包括电缆沟水位、配电室内温湿度等)进行检查,然而定时的人工检查不具有实时性,为此我们提出一种一种配电室环境综合监测系统及方法。

技术实现要素:

3.本发明的目的是:旨在提供一种配电室环境综合监测系统及方法,用于解决背景技术中存在的问题。

4.为实现上述技术目的,本发明采用的技术方案如下:

5.一种配电室环境综合监测系统,包括配电室和地基,所述配电室固定于所述地基上侧,还包括有电缆沟、集水坑、温度传感器、湿度传感器以及液位传感器,其中,

6.所述电缆沟开设于地基上侧且贯穿所述配电室,用于将输配电线缆穿入配电室中;

7.所述集水坑数量为多个且开设于所述电缆沟底部,相连两个所述集水坑之间开设有连通槽,当雨水进入电缆沟后能够同步的流入各个所述集水坑中,避免电缆沟中大量积水;

8.所述温度传感器以及所述湿度传感器均安装于所述配电室内壁,用于实时监测配电室中的温度数据和湿度数据,所述配电室还安装有控制箱,所述控制箱用于接收监测的温度数据和湿度数据并将其发送至远程终端;

9.所述液位传感器安装于其中一个所述集水坑中,用于实时监测集水坑中的液位数据,所述控制箱能够接收液位数据并将其发送至远程终端;

10.所述配电室内还分别设置有液位控制机构、温度控制机构以及湿度控制机构。

11.所述配电室下侧与所述电缆沟之间设置有封堵隔板,所述配电室内部安装有若干与所述电缆沟相匹配的盖板。

12.所述液位控制机构包括有多个与所述集水坑相对应的u形排水槽,所述u形排水槽朝上设置且与所述集水坑上侧相连通,各个所述u形排水槽底部与市政雨水管道相连通。

13.所述温度控制机构包括有散热风机组、进风管路、蛇形管以及换气管路,所述散热风机组安装于所述配电室上侧内壁,所述配电室还开设有若干与所述散热风机组相对应的排风槽,所述蛇形管数量为多个且分别安装于各个所述集水坑下侧,所述进风管路数量为多个且分别与所述蛇形管相对应,所述进风管路一端延伸至所述配电室室外,所述进风管路另一端向下贯穿所述地基延伸至所述集水坑下侧且与所述蛇形管管道连接,所述换气管

路数量为多个且分别与所述蛇形管相对应,所述换气管路一端向下贯穿所述地基延伸至所述集水坑下侧且与所述蛇形管管道连接,所述换气管路另一端延伸至所述配电室室内的所述地基表面,所述地基表面安装有若干与所述换气管路相匹配的防护筛板。

14.所述进风管路位于所述配电室室外的一端向下延伸。

15.所述湿度控制机构包括有水汽分离管,所述水汽分离管与所述进风管路位于所述配电室室外的一端管道连接,所述水汽分离管两侧内壁均设置有若干挡板,两侧的所述挡板倾斜设置且呈树状交叉分布,各个所述挡板端部均向着所述水汽分离管中部向下延伸。

16.所述水汽分离管下端还安装有防尘筛网。

17.一种配电室环境综合监测系统的控制方法,所述控制方法包括有以下步骤:

18.步骤100:液位控制,在下雨天气时,雨水通过电缆沟渗入配电室,流入集水坑中,当雨水漫至集水坑上侧后,由于u形排水槽与集水坑上侧相连通,因此多余的雨水将直接通过u形排水槽流入市政雨水管道,从而避免电缆沟内集水,达到液位控制的效果;

19.步骤200:温度控制,配电室在运行过程中会产生大量的热量,通过散热风机组的运行,将室外空气通过进风管路抽入,进入蛇形管,蛇形管位于集水坑下侧,因此蛇形管没入集水坑所积的水中,从而使得常温空气进入蛇形管后能够进行水冷变为冷空气,蛇形管能够增加空气在集水坑内的流通时间,从而提升冷却效果,冷空气通过换气管路排出至地基表面,由于配电室内热空气会上升,被散热风机组排出,因此冷空气就进入配电室内,从而降低配电室内部的温度,达到温度控制的效果;

20.步骤300:在步骤200进行的同时,特别是在下雨天气时,室外空气含有大量水汽,湿度较大,因此在进风管路抽入室外空气时,通过水汽分离管设置的各个挡板能够将室外空气的水汽阻挡,使得水汽附着于各个挡板表面,形成水滴,并且由于挡板倾斜设置且挡板端部均向着水汽分离管中部向下延伸,因此水滴将沿着各个挡板向下滴出,从而避免抽入的室外空气含有大量水汽,达到湿度控制的效果。

21.本发明通过设置温度传感器、湿度传感器以及液位传感器,能够实时的监测配电室内部的温湿度情况以及集水坑液位情况,从而全面实时的监测配电室的内部环境。

附图说明

22.本发明可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明。

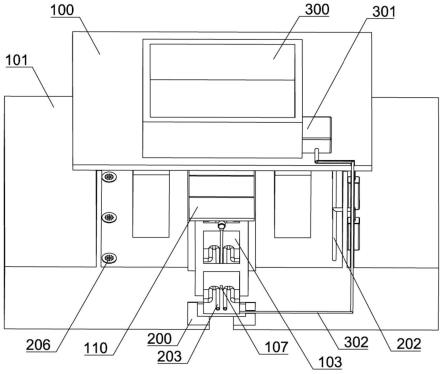

23.图1为本发明一种配电室环境综合监测系统实施例一的总体结构示意图;

24.图2为本发明实施例一的配电室内部结构示意图;

25.图3为本发明实施例一的集水坑和电缆沟的结构示意图;

26.图4为本发明实施例二的配电室内部结构示意图;

27.图5为本发明实施例二的配电室内部局部剖面结构示意图;

28.图6为图5的a处结构放大示意图;

29.图7为本发明实施例三的配电室内部局部剖面结构示意图。

30.主要元件符号说明如下:

31.实施例一:配电室100、地基101、电缆沟102、集水坑103、温度传感器104、湿度传感器105、液位传感器106、连通槽107、控制箱108、封堵隔板109、盖板110;

32.实施例二:u形排水槽200、散热风机组201、进风管路202、蛇形管203、换气管路

204、排风槽205、防护筛板206、水汽分离管207、挡板208、防尘筛网209;

33.实施例三:积雨箱300、水泵箱301、输水管302。

具体实施方式

34.为了使本领域的技术人员可以更好地理解本发明,下面结合附图和实施例对本发明技术方案进一步说明。

35.实施例一:

36.如图1至图3所示的一种配电室环境综合监测系统,包括配电室100和地基101,配电室100固定于地基101上侧,还包括有电缆沟102、集水坑103、温度传感器104、湿度传感器105以及液位传感器106,其中,

37.电缆沟102开设于地基101上侧且贯穿配电室100,用于将输配电线缆穿入配电室100中;

38.集水坑103数量为多个且开设于电缆沟102底部,相连两个集水坑103之间开设有连通槽107,当雨水进入电缆沟102后能够同步的流入各个集水坑103中,避免电缆沟102中大量积水;

39.温度传感器104以及湿度传感器105均安装于配电室100内壁,用于实时监测配电室100中的温度数据和湿度数据,配电室100还安装有控制箱108,控制箱108用于接收监测的温度数据和湿度数据并将其发送至远程终端;

40.液位传感器106安装于其中一个集水坑103中,用于实时监测集水坑103中的液位数据,控制箱108能够接收液位数据并将其发送至远程终端;

41.配电室100下侧与电缆沟102之间设置有封堵隔板109,配电室100内部安装有若干与电缆沟102相匹配的盖板110;

42.配电室100内还分别设置有液位控制机构、温度控制机构以及湿度控制机构。

43.地基101用于安装配电室100,开设于地基101的电缆沟102用于将输配电线缆穿入配电室100中,在实际的操作使用中,可在电缆沟102内安装若干放置架来安放输配电线缆;温度传感器104用于实时监测配电室100中的温度数据,湿度传感器105用于实时监测配电室100中的湿度数据,通过控制箱108接收监测的温度数据和湿度数据,同时将温度数据和湿度数据发送至远程终端,从而能够方便工作人员实时查看配电室100内部的温湿度情况;

44.具体的,电缆沟102底部开设多个集水坑103且相连两个集水坑103之间开设连通槽107,当雨水进入电缆沟102后能够同步的流入各个集水坑103中,避免电缆沟102中大量积水,保护输配电线缆不被水浸泡,并且液位传感器106能够实时的监测集水坑103中的液位数据,通过控制箱108接收和发送液位数据,方便工作人员实时查看集水坑103的液位情况;

45.在配电室100下侧与电缆沟102之间设置有封堵隔板109,则用于避免外界滚石以及小动物等杂物进入配电室100内,同时在配电室100内部安装若干与盖板110,则能够将电缆沟102覆盖,在闲时可以方便工作人员进入配电室100走动,在维护时,工作人员能够将盖板110打开,从而对电缆沟102中安放的输配电线缆进行检修维护;

46.在本实施例中,通过设置温度传感器、湿度传感器以及液位传感器,能够实时的监测配电室内部的温湿度情况以及集水坑液位情况,从而全面实时的监测配电室的内部环

境。

47.实施例二:

48.在实施例一的基础上,对液位控制机构、温度控制机构以及湿度控制机构作进一步说明,如图4至图6所示,液位控制机构包括有多个与集水坑103相对应的u形排水槽200,u形排水槽200朝上设置且与集水坑103上侧相连通,各个u形排水槽108底部与市政雨水管道相连通;

49.温度控制机构包括有散热风机组201、进风管路202、蛇形管203以及换气管路204,散热风机组201安装于配电室100上侧内壁,配电室100还开设有若干与散热风机组201相对应的排风槽205,蛇形管203数量为多个且分别安装于各个集水坑103下侧,进风管路202数量为多个且分别与蛇形管203相对应,进风管路202一端延伸至配电室100室外,进风管路202另一端向下贯穿地基101延伸至集水坑103下侧且与蛇形管203管道连接,换气管路204数量为多个且分别与蛇形管203相对应,换气管路204一端向下贯穿地基101延伸至集水坑103下侧且与蛇形管203管道连接,换气管路204另一端延伸至配电室100室内的地基101表面,地基101表面安装有若干与换气管路204相匹配的防护筛板206;

50.进风管路202位于配电室100室外的一端向下延伸,湿度控制机构包括有水汽分离管207,水汽分离管207与进风管路202位于配电室100室外的一端管道连接,水汽分离管207两侧内壁均设置有若干挡板208,两侧的挡板208倾斜设置且呈树状交叉分布,各个挡板208端部均向着水汽分离管207中部向下延伸,水汽分离管207下端还安装有防尘筛网209。

51.液位控制机构能够进行液位控制,通过设置u形排水槽200,能够在集水坑103积水时,在下雨天气时,集水坑103中的液位升高至集水坑103上侧后,能够通过u形排水槽200排出至市政雨水管道,从而避免集水坑103内部积满雨水后导致电缆沟102中的输配电线缆被水浸泡;温度控制机构能够进行液位控制,通过散热风机组201启动,能够将室外空气通过进风管路202进入集水坑103中,由于蛇形管203安装于集水坑103下侧且集水坑103下侧积水,因此室外空气进入蛇形管203时,能够通过积水进行冷却变为冷空气,蛇形管203同时能够增加室外空气在集水坑103中的流通时间,提高冷却效果,最后冷空气就能通过换气管路204导出至配电室100内,从而降低配电室100内部的温度;湿度控制机构能够进行湿度控制,特别在下雨天气时,室外空气湿度大,在进风管路202抽入室外空气时,通过水汽分离管207设置的各个挡板208能够将室外空气的水汽阻挡,使得水汽附着于各个挡板208表面,形成水滴,从而降低室外空气的湿度,并且水汽分离管207下端安装防尘筛网209,能够滤出室外空气中的杂质和灰尘。

52.实施例三:

53.在实施例二的基础上,作进一步改进,如图7所示,配电室100还设置有补水机构,补水机构包括有顶部的积雨箱300、水泵箱301以及输水管302,积雨箱300固定设置于配电室100顶部,水泵箱301与积雨箱300之间管道连接,水泵箱301输出端与输水管302管道连接,输水管302向下贯穿地基101延伸至其中一个集水坑103内部。

54.补水机构能够对集水坑103进行补水,积雨箱300能够积蓄下雨时的雨水进行储存,若集水坑103内的积水自然蒸发,导致液位较低,通过水泵箱301启动,水泵箱301将积雨箱300中的积雨泵出,通过输水管302输送至其中一个集水坑103中,由于相邻两个集水坑103之间开设连通槽107,因此各个集水坑103将同步输水,从而对集水坑进行补水。

55.实施例四:

56.基于实施例三的一种配电室环境综合监测系统,本发明还提供一种配电室环境综合监测系统的控制方法,控制方法包括有以下步骤:

57.步骤100:液位控制,在下雨天气时,雨水通过电缆沟102渗入配电室100,流入集水坑103中,当雨水漫至集水坑103上侧后,由于u形排水槽200与集水坑103上侧相连通,因此多余的雨水将直接通过u形排水槽200流入市政雨水管道,从而避免电缆沟102内集水,达到液位控制的效果;

58.步骤200:温度控制,配电室100在运行过程中会产生大量的热量,通过散热风机组201的运行,将室外空气通过进风管路202抽入,进入蛇形管203,蛇形管203位于集水坑103下侧,因此蛇形管203没入集水坑103所积的水中,从而使得常温空气进入蛇形管203后能够进行水冷变为冷空气,蛇形管203能够增加空气在集水坑103内的流通时间,从而提升冷却效果,冷空气通过换气管路204排出至地基101表面,由于配电室100内热空气会上升,被散热风机组201排出,因此冷空气就进入配电室100内,从而降低配电室100内部的温度,达到温度控制的效果;

59.步骤300:在步骤200进行的同时,特别是在下雨天气时,室外空气含有大量水汽,湿度较大,因此在进风管路202抽入室外空气时,通过水汽分离管207设置的各个挡板208能够将室外空气的水汽阻挡,使得水汽附着于各个挡板208表面,形成水滴,并且由于挡板208倾斜设置且挡板208端部均向着水汽分离管207中部向下延伸,因此水滴将沿着各个挡板208向下滴出,从而避免抽入的室外空气含有大量水汽,达到湿度控制的效果;

60.步骤400:补水控制,液位传感器106实时监测集水坑103内部的液位数据,若集水坑103内的积水自然蒸发,导致液位数据低于预设值,影响蛇形管203的空气冷却效果,此时,控制箱108将控制水泵箱301启动,将积雨箱300中的积雨通过水泵箱301泵出,通过输水管302输送至其中一个集水坑103中,由于相邻两个集水坑103之间开设连通槽107,因此各个集水坑103将同步输水,直至液位传感器106监测的液位数据不再低于预设值,此时控制箱108控制水泵箱301停止工作,补水完成。

61.上述实施例仅示例性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1