等效地震勘探观测系统的设计方法与流程

1.本发明属于石油地震勘探分析技术领域,涉及等效设计方法,具体地说是等效地震勘探观测系统的设计方法。

背景技术:

2.在地震勘探中,为详细了解地下构造形态,需要连续地追踪地下各界面的反射波。为此,需要沿测线在多个炮点上分别激发地震波,并进行多次观测,每次观测时,炮点和检波点的位置需要保持特定的关系,而用于描述这种特定关系的观测方式,即为地震勘探观测系统。

3.随着地震勘探技术的进一步发展,在反射波地震勘探中,三维宽方位高密度地震勘探已成为当今地震勘探技术主流发展方向。但是,在海洋领域的作业受地形限制,作业难度更高,不同的观测系统设计方案对设备配备及施工作业要求存在差异,因此,从经济、安全角度出发,开发一种地震勘探观测系统的等效设计方法,是推广应用三维宽方位高密度地震勘探技术需要解决的关键技术问题。

4.现有的等效设计相对简单,对于可控震源高效采集、气枪震源高效采集、超大型障碍区的绕障观测采集方面等这些需要综合考虑经济技术一体化的复杂设计上,满足不了相应的技术与勘探成本需求。另外,目前简单的等效设计对于三维宽方位高密度地震勘探作业的适用范围较小,因此,急需一种将目前使用的多种三维观测系统进行等效转换、方式灵活、形式多样的等效地震勘探观测系统的设计方法,来提升地震数据勘探采集经济技术一体化分析与测算。

技术实现要素:

5.本发明的目的,是要提供一种等效地震勘探观测系统的设计方法,通过对排列数、排列接收道数、炮线数和炮点数进行基于正约数的重新布设,获得多种等效设计,从而达到提升施工作业经济性、安全性且提升地震数据采集分析工作效率的目的。

6.为实现上述目的,本发明所采用的技术方案如下:

7.一种等效地震勘探观测系统的设计方法,包括依次进行的以下步骤:

8.s1.列举正约数

9.分别列举排列线数的正约数、炮线数的正约数、炮点数的正约数和接收道数的正约数;

10.所述排列线数、炮线数、炮点数和接收道数来自待等效的三维观测系统;

11.所述排列线数和炮点数为横向数据;

12.所述炮线数和接收道数为纵向数据;

13.s2.点数重新布设

14.分别将待等效的三维观测系统中的排列线数、炮线数、炮点数和接收道数替换为各自的正约数,形成点数重新布设的地震勘探观测系统;

15.使点数重新布设的地震勘探观测系统中排列线数、炮线数、炮点数和接收道数的乘积等于替换前待等效的三维观测系统中排列线数、炮线数、炮点数和接收道数的乘积,即得等效地震勘探观测系统。

16.其中,本发明可得到点数重新布设的地震勘探观测系统的个数。某观测系统为l线(m

×

n)炮t道,其中l为排列线数(即横向检波点),m为炮线数(即纵向炮点数),n为每条炮线的炮点数(即横向炮点数),t为每条排列的接收道数(即纵向检波点),假设l有a个正约数,m有b个正约数,n有c个正约数,t有d个正约数,则与l线(m

×

n)炮t道点数重新布设的地震勘探观测系统一共有(a

×b×c×

d)个。

17.作为本发明的一种限定,步骤s2中,将待等效的三维观测系统中的横向数据替换为各自的正约数,纵向数据不变,形成横向拆分的等效地震勘探观测系统。

18.作为本发明的另一种限定,步骤s2中,将待等效的三维观测系统中的纵向数据替换为各自的正约数,横向数据不变,形成纵向拆分的等效地震勘探观测系统。

19.本发明还提供了一种等效地震勘探观测系统的设计方法,它的设计步骤为:列举排列线数的正约数后,将待等效的三维观测系统中的排列线数替换为排列线数的正约数,形成等排列观测系统;再由x个等排列观测系统叠加形成等效地震勘探观测系统;

20.其中,x为正整数;x和等排列观测系统中排列线数的乘积等于替换前待等效的三维观测系统中的排列线数。

21.本发明也提供了另外一种等效地震勘探观测系统的设计方法,它的设计步骤为:列举接收道数的正约数后,将待等效的三维观测系统中的接收道数替换为接收道数的正约数,形成等接收道数观测系统;再由y个等接收道数观测系统叠加形成等效地震勘探观测系统;

22.其中,y为正整数;y和等接收道数观测系统中接收道数的乘积等于替换前待等效的三维观测系统中的接收道数。

23.由于采用了上述的技术方案,本发明与现有技术相比,所取得的技术进步在于:

24.本发明可以将目前使用的任意一种三维观测系统进行等效转换,方式灵活,形式多样,为观测系统的优化提供了多种选择,特别在可控震源高效采集、气枪震源高效采集、超大型障碍区的绕障观测以及水陆观测系统的拼接设计等方面,同时也为不同施工作业类型区域的观测系统设计提供了新的优选方案,能够较好满足三维地震勘探的资源配备和施工作业要求,有很强的可实施性。

25.下面结合附图及具体实施例对本发明作更进一步详细说明。

附图说明

26.图1为本发明实施例1中8线(1

×

4)炮120道系统示意图;

27.图2为本发明实施例1中1线(1

×

32)炮120道系统示意图;

28.图3为本发明实施例1中2线(4

×

4)炮120道系统示意图;

29.图4为本发明实施例1中4线(2

×

4)炮120道系统示意图;

30.图5为本发明实施例1中1线(32

×

120)炮1道系统示意图;

31.图6为本发明实施例1中32线(1

×

1)炮120道系统示意图;

32.图7为本发明实施例2中12线(1

×

8)炮160道系统示意图;

33.图8为本发明实施例2中6线(1

×

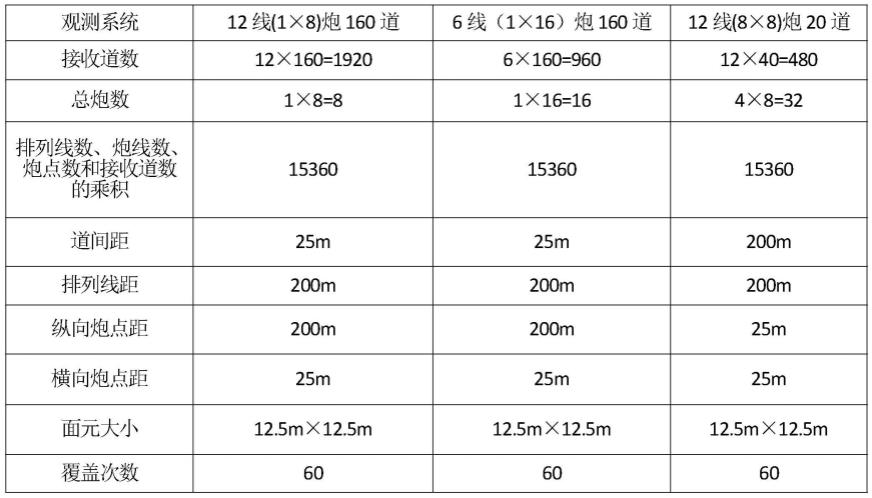

16)炮160道系统示意图;

34.图9为本发明实施例2中12线(8

×

8)炮20道系统示意图;

35.图10为本发明实施例3中54线(600

×

6)炮80道系统示意图;

36.图11为本发明实施例3中27线(600

×6×

2)炮80道系统示意图;

37.图12为本发明实施例3中两个27线(600

×6×

2)炮40道系统示意图。

具体实施方式

38.实施例1一种等效地震勘探观测系统的设计方法

39.本实施例对水陆观测系统中常用三维观测系统8线(1

×

4)炮120道(待等效的三维观测系统)设计等效地震勘探观测系统,具体方法包括依次进行的以下步骤:

40.s1.列举正约数

41.如图1,8线(1

×

4)炮120道的排列线数为8,8的正约数为1、2、4、8,共4个;炮线数为1,1的约数为1,仅1个正约数;炮点数为4,4的正约数为1、2、4,共3个;接收道数为120,120的正约数有1、2、3、4、5、6、8、10、12、15、20、24、30、40、60、120共16个。

42.其中排列线数8和炮点数4为横向数据;炮线数1和接收道数120为纵向数据;

43.s2.点数重新布设

44.8线(1

×

4)炮120道可形成的点数重新布设的地震勘探观测系统数目=4

×1×3×

16=192,因此,本实施例为观测系统的优化提供了多种选择。

45.将待等效的三维观测系统中的横向数据替换为各自的正约数,纵向数据不变,形成横向拆分的等效地震勘探观测系统:如图2所示的1线(1

×

32)炮120道、如图3所示的2线(4

×

4)炮120道、如图4所示的4线(2

×

4)炮120道,其中8

×1×4×

120=1

×1×

32

×

120=2

×4×4×

120=4

×2×4×

120=3480,即点数重新布设的地震勘探观测系统中排列线数、炮线数、炮点数和接收道数的乘积等于替换前待等效的三维观测系统中排列线数、炮线数、炮点数和接收道数的乘积。

46.将待等效的三维观测系统中的纵向数据替换为各自的正约数,横向数据不变,形成纵向拆分的等效地震勘探观测系统:如图5所示的1线(32

×

120)炮1道、如图6所示的32线(1

×

1)炮120道,其中8

×1×4×

120=1

×

32

×

120

×

1=32

×1×1×

120=3480。

47.在另一种实施方式中,将待等效的三维观测系统中的排列线数8替换为排列线数的正约数4,形成等排列观测系统4线(1

×

4)炮120道;2(x)个等排列观测系统叠加形成等效地震勘探观测系统;其中,2和等排列观测系统中排列线数4的乘积等于替换前待等效的三维观测系统中的排列线数8。

48.在另外的实施方式中,将待等效的三维观测系统中的接收道数120替换为接收道数的正约数60,形成等接收道数观测系统8线(1

×

4)炮60道;2(y)个等接收道数观测系统叠加形成等效地震勘探观测系统;其中,2和等接收道数观测系统中接收道数60的乘积等于替换前待等效的三维观测系统中的接收道数120。

49.实施例2等效地震勘探观测系统的设计方法

50.本实施例对气枪震源高效采集中常用的三维观测系统12线(1

×

8)炮160道(待等效的三维观测系统)设计两种等效地震勘探观测系统,具体方法包括依次进行的以下步骤:

51.s1.列举正约数

52.如图7,12线(1

×

8)炮160道的排列线数为12,12的正约数为1、2、3、4、6、12,共6个;炮线数为1,1的约数为1,仅1个正约数;炮点数为8,8的正约数为1、2、4、8,共4个;接收道数为160,160的正约数有1、2、4、5、8、10、16、20、32、40、80、160,共12个。

53.其中排列线数12和炮点数8为横向数据;炮线数1和接收道数160为纵向数据;

54.s2.点数重新布设

55.12线(1

×

8)炮160道可形成的点数重新布设的地震勘探观测系统数目=6

×1×4×

12=288,因此,本实施例为观测系统的优化提供了多种选择。

56.将待等效的三维观测系统中的横向数据替换为各自的正约数,纵向数据不变,形成横向拆分的等效地震勘探观测系统:6线(1

×

16)炮160道,如图8;

57.将待等效的三维观测系统中的纵向数据替换为各自的正约数,横向数据不变,形成纵向拆分的等效地震勘探观测系统:12线(8

×

8)炮20道,如图9;

58.12线(1

×

8)炮160道、6线(1

×

16)炮160道和12线(8

×

8)炮20道三种地震勘探观测系统参数如表1所示。

59.表1三种地震勘探观测系统参数表

[0060][0061]

实施例3海上obn采集观测系统的等效地震勘探观测系统

[0062]

本实施例对三维宽方位高密度地震勘探海上54线(600

×

6)炮80道obn采集观测系统设计等效地震勘探观测系统,具体方法包括依次进行的以下步骤:

[0063]

如图10所示,该待等效的obn采集观测系统有54条排列接收,每条排列的接收道数为80,排列线数54的正约数为1、2、3、6、9、18、27、54,共8个;炮线数为600,正约数为1、2、4

…

600,共24个;炮点数为6,6的正约数为1、2、3,共3个;接收道数80的正约数为1、2、4、5、8、10、16、20、40、80,共10个;

[0064]

其中,排列线数54和炮点数6为横向数据;炮线数600和接收道数80为纵向数据;

[0065]

54线(600

×

6)炮80道可形成的点数重新布设的地震勘探观测系统总数=8

×

24

×3×

10=9792,因此,本实施例为观测系统的优化提供了多种选择。

[0066]

将待等效的obn采集观测系统中的横向数据替换为各自的正约数,纵向数据不变,

形成横向拆分的等效地震勘探观测系统:27线(600

×6×

2)炮80道,如图11;

[0067]

在图11观测系统的基础上,横向数据不变,可将观测系统进行纵向中间拆分,将纵向排列接收的道数一分为二,形成两个新的等效观测系统:27线(600

×6×

2)炮40道,如图12。

[0068]

需要说明的是,以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域技术人员来说,其依然可以对上述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明权利要求保护的范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1