一种管路接口反力测量装置的制作方法

1.本实用新型涉及航空航天领域,具体涉及一种管路接口反力测量装置。

背景技术:

2.连接器是地面管线与火箭箭上接口之间的连接设备,用于实现对火箭推进剂加注、泄出,以及供气、供电等功能。连接器在实现上述功能后,需要从箭体上可靠脱落,而连接器脱落会给箭上接口附近结构产生反力。由于火箭箭体为薄壁结构,所以箭上接口反力值应限制在一定范围内,以免造成箭上接口附近区域屈曲变形。

3.传统的管路接口反力通常采用经验系数法或有限元法分析计算。其中,经验系数法在精细设计中往往过于保守,而有限元法计算准确度往往受建模和网络划分水平影响较大。

4.为实现管路接口反力测量的简单化,设计一种管路接口反力测量装置显得尤为重要。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种管路接口反力测量装置。

6.本实用新型提供一种管路接口反力测量装置,包括:框架、测量管路和测力系统;其中,所述测量管路一端用于连接连接器,另一端用于连接试验用工艺管路;所述测力系统包括竖直力测量拉压力传感器、第一水平力测量拉压力传感器和第一轴向力测量拉压力传感器;所述竖直力测量拉压力传感器设置于所述测量管路与所述框架的顶部之间,并通过所述框架的所述顶部将所述测量管路吊起,用于测量所述测量管路在竖直方向的拉力;所述第一水平力测量拉压力传感器设置于所述测量管路与所述框架的侧部之间,用于测量所述测量管路在第一水平方向的拉力;所述第一轴向力测量拉压力传感器设置于所述测量管路与所述框架的后部之间,用于测量所述测量管路沿其轴向方向的拉力。

7.根据本实用新型的一个实施例,所述框架的所述顶部包括顶梁,所述框架的所述侧部包括第一立柱,所述框架的所述后部包括后支架;所述测量管路包括测量管接头和测量管段,所述测量管接头一端和所述测量管段一端通过管路连接件连接;所述顶梁的一端与所述第一立柱的一端连接,所述竖直力测量拉压力传感器的两端分别与所述测量管接头和所述顶梁连接;所述第一水平力测量拉压力传感器的两端分别与所述测量管接头和所述第一立柱连接;所述第一轴向力测量拉压力传感器两端分别与所述管路连接件靠近所述顶梁处和所述后支架连接,所述第一轴向力测量拉压力传感器用于测量所述测量管路靠近所述顶梁侧且沿所述测量管路轴向方向的拉力。

8.根据本实用新型的一个实施例,所述侧部还包括第二立柱,其中所述第二立柱的一端与所述顶梁的另一端连接;所述测力系统还包括第二水平力测量拉压力传感器;所述第二水平力测量拉压力传感器两端分别与所述测量管接头和所述第二立柱连接,所述第二水平力测量拉压力传感器用于测量所述测量管路在第二水平方向的拉力。

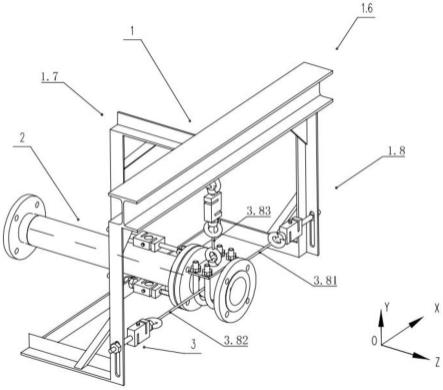

后部,1.8-侧部,1.9-后支杆,2.1-测量管接头,2.2-测量管段,2.3-管路连接件,2.4-u型螺栓,2.5-吊架安装板,2.6-吊环,3.1-第一水平力测量拉压力传感器,3.2-第二水平力测量拉压力传感器,3.3-竖直力测量拉压力传感器,3.4-第一轴向力测量拉压力传感器,3.5-第二轴向力测量拉压力传感器,3.6-圆钢,3.7-吊环螺钉,3.81-第一钢丝绳,3.82-第二钢丝绳,3.83-第三钢丝绳,3.84-第四钢丝绳,3.85-第五钢丝绳。

具体实施方式

25.下面将详细描述本实用新型的各个方面的特征和示例性实施例,为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本实用新型进行进一步详细描述。应理解,此处所描述的具体实施例仅被配置为解释本实用新型,用于示例性的说明本实用新型的原理,并不被配置为限定本实用新型。另外,附图中的机构件不一定是按照比例绘制的。例如,可能对于其他结构件或区域而放大了附图中的一些结构件或区域的尺寸,以帮助对本实用新型实施例的理解。

26.下述描述中出现的方位词均为图中示出的方向,并不是对本实用新型实施例的具体结构进行限定。在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有说明,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可视具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

27.此外术语“包括”、“包含”“具有”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素结构件或组件不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出或固有的属于结构件、组件上的其他机构件。在没有更多限制的情况下,由语句“包括

……”

限定的要素,并不排除在包括要素的物品或者设备中还存在另外的相同要素。

28.诸如“下面”、“下方”、“在

…

下”、“低”、“上方”、“在

…

上”、“高”等的空间关系术语用于使描述方便,以解释一个元件相对于第二元件的定位,表示除了与图中示出的那些取向不同的取向以外,这些术语旨在涵盖器件的不同取向。另外,例如“一个元件在另一个元件上/下”可以表示两个元件直接接触,也可以表示两个元件之间还具有其他元件。此外,诸如“第一”、“第二”等的术语也用于描述各个元件、区、部分等,并非特别指称次序或顺位的意思,并且不应被当作限制。类似的术语在描述通篇中表示类似的元件。

29.在下文描述本实用新型的过程中,可能会在一定场景描述中,仅仅使用“火箭”“运载火箭”“航天器”“航天运载器”或“导弹”,这仅仅是为了描述方便,其内涵不限于所用得具体词。通常情况下,本实用新型的火箭既包括用于运载卫星或飞船或其他探测器的运载火箭、航天器,也包括用于运载军事载荷的各类导弹、火箭弹等武器,以及能够将有效载荷送入空中的类似产品。本领域技术人员在解释上述具体用词时,不得根据描述场景所用的具体词而将运载器仅仅限定为运载火箭或导弹之一,从而缩小本实用新型的保护范围。

30.对于本领域技术人员来说,本实用新型可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本实用新型的示例来提供对本实用新型更好的理解。

31.图1是本实用新型一个实施例的管路接口反力测量装置的立体图。图2是本实用新型一个实施例的管路接口反力测量装置的正视图。图3是图2中b-b剖视图。图4是图2中a-a

剖视图。

32.如图1、3和4所示,本实用新型提供一种管路接口反力测量装置,包括:框架1、测量管路2和测力系统3。其中,测量管路2一端用于连接连接器,另一端用于连接试验用工艺管路。测力系统3包括竖直力测量拉压力传感器3.3、第一水平力测量拉压力传感器3.1和第一轴向力测量拉压力传感器3.4。竖直力测量拉压力传感器3.3设置于测量管路2与框架1的顶部1.6之间,并通过框架1的顶部1.6将测量管路2吊起,用于测量测量管路2在竖直方向的拉力。第一水平力测量拉压力传感器3.1设置于测量管路2与框架1的侧部1.8之间,用于测量测量管路2在第一水平方向的拉力。第一轴向力测量拉压力传感器3.4设置于测量管路2与框架1的后部1.7之间,用于测量测量管路2沿其轴向方向的拉力。

33.具体地,连接器是加注、供起、供电、通风等地面管线与火箭箭上接口之间的连接设备,用于实现对火箭推进剂加注、泄出、排放、排气,以及供气、供电等功能。而连接器从箭体上脱落会给箭上接口附近结构产生反力。传统的管路接口测量一般通过贴应力片测量,测量受贴片位置、熟练程度、温湿度、应力应变换算误差等的影响较大。

34.在本实施例中,通过为测量管路设置水平、垂直和轴向三个方向的拉压力传感器,能够分别测量框架与测量管路之间三个方向拉压力的初始值和连接器分离后的目标值,并通过简单计算即可得到测量管路的管口支反力,解决测量准确度难以保证和测量难度大的问题。

35.如图1、3和4所示,根据本实用新型的一个实施例,框架1的顶部1.6包括顶梁1.1,框架1的侧部1.8包括第一立柱1.2,框架1的后部1.7包括后支架1.4。测量管路2包括测量管接头2.1和测量管段2.2,测量管接头2.1一端和测量管段2.2一端通过管路连接件2.3连接。顶梁1.1的一端与第一立柱1.2的一端连接,竖直力测量拉压力传感器3.3的两端分别与测量管接头2.1和顶梁1.1连接。第一水平力测量拉压力传感器3.1的两端分别与测量管接头2.1和第一立柱1.2连接。第一轴向力测量拉压力传感器3.4两端分别与管路连接件2.3靠近顶梁1.1处和后支架1.4连接,第一轴向力测量拉压力传感器3.4用于测量测量管路2靠近顶梁1.1侧且沿测量管路2轴向方向的拉力。

36.进一步地,顶梁与第一立柱垂直,并与竖直力测量拉压力传感器间隔平行设置。后支架一端通过后支杆1.9与顶梁连接,后支杆和测量管路都与顶梁和第一立柱构成的平面垂直,后支架与第一立柱平行。

37.根据本实用新型的一个实施例,侧部1.8还包括第二立柱1.3,其中第二立柱1.3的一端与顶梁1.1的另一端连接。测力系统3还包括第二水平力测量拉压力传感器3.2。第二水平力测量拉压力传感器3.2两端分别与测量管接头2.1和第二立柱1.3连接。第二水平力测量拉压力传感器3.2用于测量测量管路在第二水平方向的拉力。

38.进一步地,第一立柱和第二立柱相对于垂直力测量拉压力传感器对称。

39.如图2和4所示,根据本实用新型的一个实施例,框架1还包括底支架1.5。底支架1.5的两端分别与第一立柱1.2的另一端和第二立柱1.3的另一端连接。测量管路2设置于顶梁1.1和底支架1.5之间。测力系统3还包括第二轴向力测量拉压力传感器,第二轴向力测量拉压力传感器两端分别与管路连接件2.3靠近底支架1.5处和底支架1.5连接。第二轴向力测量拉压力传感器用于测量测量管路2靠近底支架1.5侧且沿测量管路2轴向方向的拉力。

40.进一步地,底支架为三边u型框。具体地,底支架包括底中杆1.5.1、第一底支杆

1.5.2和第二底支杆1.5.3。底中杆1.5.1的两端分别通过第一底支杆1.5.2和第二底支杆1.5.3与第一立柱1.2的另一端和第二立柱1.3的另一端连接。第一底支杆1.5.2和第二底支杆1.5.3与第一立柱1.2和第二立柱1.3构成的平面垂直,底中杆1.5.1与顶梁1.1平行。

41.如图4所示,根据本实用新型的一个实施例,第一轴向力测量拉压力传感器3.4与第二轴向力测量拉压力传感器相对于测量管路2的中心轴对称。

42.具体地,第一水平力测量拉压力传感器测量测量管路在第一水平方向(图1的x+方向)拉力、第二水平力测量拉压力传感器测量测量管路在第二水平方向(图1的x-方向)的拉力、竖直力测量拉压力传感器测量测量管路在竖直方向(图1的y方向)的拉力、第一轴向力测量拉压力传感器测量测量管路靠近顶梁侧且沿测量管路轴向方向的拉力(图4的z1方向)和第二轴向力测量拉压力传感器测量测量管路靠近底支架侧且沿测量管路轴向方向(图4的z2方向)的拉力,设第一轴向力测量拉压力传感器的中心轴与测量管路的中心轴之间的距离为r。首先,记录测量管路未连接连接器时测量系统的初始数据,分别为x+0、x-0

、y0、z10、z20。其次,记录连接器分离后测量系统的采集数值,分别为x+1、x-1

,、y1、z11、z21。最后,计算得出测量管路用于连接连接器的接口在水平方向的反力为(x+

1-x-1

)-(x+

0-x-0

)、竖直方向的反力为y

1-y0、轴向方向的反力为(z11+z21)-(z10+z20)和管路接口弯矩为[(z1

1-z21)-(z1

0-z20)]r。

[0043]

本实施例提供的测量装置,结构简单、装拆方便简易,此外,使用该测量装置,受环境和人员操作水平的影响小。此外,只需要通过测力系统的测量数据进行简单的加减运算,即可快速换算得到试验所需的支反力值。

[0044]

根据本实用新型的一个实施例,测量装置的测量管路2除测量管接头2.1、测量管段2.2外,还包括管路吊架。管路吊架包括两个u型螺栓2.4和吊架安装板2.5,两个u型螺栓2.4间隔地套装在测量管接头2.1上,两个u型螺栓2.4头部与吊架安装板2.5螺纹连接固定,吊架安装板2.5设置有吊环2.6。竖直力测量拉压力传感器3.3通过连接吊环2.6将测量管路2吊起。

[0045]

进一步地,两个u型螺栓头部与吊架安装板之间可以通过螺母固定。

[0046]

根据本实用新型的一个实施例,第一水平力测量拉压力传感器3.1通过第一钢丝绳3.81与测量管接头2.1连接。第二水平力测量拉压力传感器3.2通过第二钢丝绳3.82与测量管接头2.1连接。竖直力测量拉压力传感器3.3通过第三钢丝绳3.83与测量管接头2.1连接。第一轴向力测量拉压力传感器3.4、第二轴向力测量拉压力传感器分别通过第四钢丝绳3.84、第五钢丝绳3.85与管路连接件2.3连接。

[0047]

本实施例中,框架可以是由型钢焊接而成,具有足够的强度和刚度,并为测量管路、测力系统提供安装空间和安装生根点。其中,顶梁可以为工字钢,并钻有圆形通孔用于安装竖直力测量拉压力传感器。第一立柱和第二立柱上都开设有腰圆孔,分别用于连接第一水平力测量拉压力传感器和第二水平力测量拉压力传感器。后支架开设有腰圆孔,用于连接第一轴向力测量拉压力传感器。底支架开设有通孔,用于连接第二轴向力测量拉压力传感器。第一钢丝绳通过吊环螺钉3.7与第一水平力测量拉压力传感器。

[0048]

进一步地,管路吊架上设有与第三钢丝绳的连接生根点,使得管路吊架与竖直力测量拉压力传感器相连。

[0049]

进一步地,测力系统3与框架1之间通过刚性连接杆连接。

[0050]

具体地,第一水平力测量拉压力传感器和第一立柱、第二水平力测量拉压力传感器和第二立柱、竖直力测量拉压力传感器和顶梁、第一轴向力测量拉压力传感器和后支架,以及第二轴向力测量拉压力传感器和底支架之间都通过刚性连接杆(例如圆钢3.6)连接。

[0051]

例如,测力系统中的每个拉压力传感器与测量管路之间、与框架之间的连接中,至少其中之一应当为钢丝绳连接,不能均为刚性连接。当连接器朝向某一个方向施力时,该方向的钢丝绳能够处于松弛状态。

[0052]

根据本实用新型的一个实施例,管路连接件2.3包括法兰盘,测量管接头2.1和测量管段2.2通过法兰盘可拆卸连接。

[0053]

本实施例中,测量管接头和测量管段通过法兰盘连接,并可以使用螺栓和螺母固定。法兰盘之间还可以设置垫片,垫片实现了测量管接头和测量管段之间的密封。法兰盘上设有对称的铰点,分别用于连接第四钢丝绳和第五钢丝绳,以连接第一轴向力测量拉压力传感器和第二轴向力测量拉压力传感器。本实施例的测量装置,能够根据连接器型号更换适宜尺寸的测量管接头。

[0054]

根据本实用新型的一个实施例,测力系统为s型传感器。

[0055]

根据本实用新型的一个实施例,顶梁1.1与第一立柱1.2之间、顶梁1.1与第二立柱1.3之间、第一立柱1.2与第一底支杆1.5.2之间、第二立柱与第二底支杆1.5.3之间,分别设置有一个三角固定支架。

[0056]

本实用新型的上述实施例可以彼此组合,且具有相应的技术效果。

[0057]

以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1