一种海上围隔实验装置的制作方法

1.本实用新型涉及核电厂址海洋污染生态学研究技术领域,具体涉及一种海上围隔实验装置。

背景技术:

2.这里的陈述仅提供与本实用新型相关的背景技术,而不必然地构成现有技术。

3.为了探索核电厂址污染物对海洋生态系统特别是海洋生物的影响,掌握污染物的行为、物理迁移过程,进而对海洋生物的效应和危害,通过人为控制下模拟海洋生态环境开展现场生态实验成为研究海洋污染生态学的广泛应用的技术手段。由于海洋环境中温度、光照、生态系统结构等条件的多变性,目前采用的围隔实验装置因研究对象及现场环境条件的限制亦有差异,目前存在的围隔实验装置是利用聚乙烯绳索交错编织成托网,然后在托网内部置入围隔袋,发明人发现,目前的围隔实验装置由于聚乙烯绳索的柔性,使得制成的托网抗水流冲击能力较差,应用于海水中时容易产生较大的整体冲击变形,托网制作时工艺较为复杂,制作成本较高,而且海洋生物置入围隔袋时,由于频繁与围隔袋接触,容易对围隔袋造成损伤,导致围隔袋破损,使得实验无法正常进行。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是为克服上述现有技术的不足,提供了一种海上围隔实验装置,结构简单,制作成本低,而且能够保证实验的正常顺利进行。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

6.本实用新型的实施例提供了一种海上围隔实验装置,包括由多个边框固定而成的框架,边框采用刚性材料制成,框架内部固定有围隔袋,框架还设置有框架漂浮,并通过绳索连接有坠块,围隔袋内部设有渔网,渔网通过框架顶部设置的挂耳与框架固定连接,渔网顶部设有开口,开口处设置有开口封闭结构。

7.可选的,所述围隔袋采用透明的聚乙烯塑料袋。

8.可选的,所述坠块采用铅块。

9.可选的,所述围隔袋的顶部和底部的边缘部分均与框架固定。

10.可选的,所述边框采用pvc管制成。

11.可选的,所述框架包括水平设置的第一矩形框和第二矩形框,第一矩形框和第二矩形框均由四根水平边框围合而成,第一矩形框和第二矩形框直角处通过竖向边框连接,形成立方体结构。

12.可选的,所述框架漂浮采用绑扎固定在竖向边框的泡沫块。

13.可选的,所述围隔袋的顶部开口端边缘部分通过绑带与第一矩形框固定,围隔袋的底部封闭端边缘部分通过绑带与第二矩形框固定。

14.可选的,第二矩形框的四个角处均通过绳索连接有坠块。

15.可选的,所述开口封闭结构采用拉链结构。

16.上述本实用新型的有益效果如下:

17.1.本实用新型的围隔实验装置,利用框架来对围隔袋进行固定,框架由多个边框构成,与传统的围隔实验装置的托网相比,结构更加简单,加工制作更加方便,制作成本更低。

18.2.本实用新型的围隔实验装置,围隔袋的顶部和底部的边缘部分均与框架固定,由于框架采用刚性材料制成,因此能够对围隔袋形成较为稳定的支撑,在水流的冲击作用下,框架不会发生变形,围隔袋也不会发生整体形的较大的变形,保证了实验的顺利进行。

19.3.本实用新型的围隔实验装置,围隔袋内设置有渔网,渔网的开口能够利用开口封闭结构进行封闭,一方面能够防止海洋生物的逃离,另一方面减少海洋生物与围隔袋的直接接触,避免了围隔袋因为海洋生物造成的破损,保证了实验的顺利进行。

附图说明

20.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的限定。

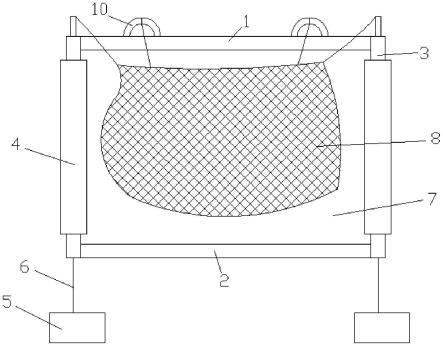

21.图1是本实用新型实施例1整体结构示意图;

22.图2是本实用新型实施例1框架、框架漂浮、铅块及绳索配合示意图;

23.图3是本实用新型围隔袋与渔网配合示意图;

24.其中,1.第一矩形框,2.第二矩形框,3.竖向边框,4.泡沫块,5.铅块,6.绳索,7.围隔袋,8.渔网,9.拉链结构,10.挂耳。

具体实施方式

25.实施例1

26.本实施例提供了一种海上围隔实验装置,如图1-图3所示,包括框架、框架漂浮、坠块、围隔袋及渔网。框架固定有框架漂浮和锥块,围隔袋固定在框架内部,渔网置入围隔袋内部并且与框架固定。

27.具体的:

28.框架采用由多个边框构成的立方体结构,本实施例中,边框采用白色的pvc管制成,框架为长方体结构,包括水平设置的第一矩形框1和第二矩形框2,本实施例中,第一矩形框1和第二矩形框2均为正方形框架,由四根长度相同的水平边框围合而成,即第一矩形框1和第二矩形框2均由四根长度相同的水平设置的pvc管围合而成。第一矩形框和第二矩形框对应的直角位置处通过竖向边框3连接,竖向边框3采用竖向设置的pvc管,通过竖向边框3将第一矩形框1和第二矩形框2连接成为一个整体,形成整体式的框架,本实施例中,竖向边框3的长度与水平边框的长度相同,均为2m,因此形成的框架为正方体结构,框架的长宽高尺寸为2mx2mx2m。

29.可以理解的是,根据实际需要,对框架的尺寸进行调整,以满足实验需求。

30.四根竖向边框3上固定有框架漂浮,本实施例中,框架漂浮采用泡沫块4,泡沫块4上设置有绑带,泡沫块4套在竖向边框3外周并通过绑带与竖向边框3绑扎固定。通过设置泡沫块4,能够使得框架漂浮于海面上。

31.第二矩形框的四个角处均设置有坠块,坠块采用铅块5,铅块5与绳索6的一端固

定,绳索6的另一端绑扎固定在第二矩形框2的直角位置处。

32.通过铅块5能够将整个实验装置固定于设定的海域位置。

33.本实施例中,在第二矩形框2的四个直角位置处连接铅块5,使得铅块5在下沉过程中,框架的受力均匀,不会发生侧翻现象。

34.所述框架内部设置有围隔袋7,本实施例中,围隔袋7采用透明的聚乙烯塑料袋,为顶部敞口的直筒型塑料袋。本实施例中的围隔袋7采用顶部敞口的正方体结构。

35.围隔袋7的顶部敞口端的四个边缘处均设置有绑带,并通过绑带与第一矩形框1的pvc管绑扎固定,围隔袋7底部封闭端的四个边缘处均设置有绑带,并通过绑带与第二矩形框2的pvc管绑扎固定。

36.采用此种设置,由于框架采用刚性材料制成,因此能够对围隔袋形成较为稳定的支撑,在水流的冲击作用下,框架不会发生变形,围隔袋7也不会发生整体的较大的变形,提高了整个围隔实验装置的抗水流冲击能力,保证了实验的顺利进行。

37.所述围隔袋7内部设置有渔网8,渔网8顶部设有开口,用于向渔网8内部送入海洋生物,开口处设置有开口封闭结构,用于将开口封闭,防止海洋生物从渔网中离开,本实施例中开口封闭结构采用现有的拉链结构9即可,在此不进行详细叙述。

38.第一矩形框1的四个边框上均设置有u型的挂耳10,渔网8的顶部设有绑带,渔网8通过绑带与挂耳10绑扎固定,进而实现了渔网8与框架的固定。通过设置挂耳,还方便了将框架利用起吊设备进行提起或下放。

39.通过设置渔网8,一方面能够防止海洋生物的逃离,另一方面减少海洋生物与围隔袋的直接接触,避免了围隔袋因为海洋生物造成的破损,保证了实验的顺利进行。

40.本实施例的实验装置的使用方法为,将铅块5下沉至设定海域位置,将整个实验装置固定在设定海域位置,在泡沫块4的作用下,框架在海面上漂浮。

41.在围隔袋7中注入研究海域的海水,拉开渔网8顶部开口处的拉链结构9,将需要实验的各类海洋生物置入渔网8中,然后关闭拉链结构9,开展实验。

42.上述虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1