一种岩质滑坡次声波物理实验模型结构

1.本实用新型涉及次声技术领域,特别是涉及一种岩质滑坡次声波物理实验模型结构。

背景技术:

2.次声波是指频率低于20hz的声波,在正常人类可听声范围之外。研究表明:次声波在自然界中普遍存在,火山喷发、地震、泥石流等自然灾害现象都会产生次声波。由于其频率低,穿透性强,在大气中传播距离远且没有显著的能量损失,因此可以作为一种很好的监测手段。

3.在火山喷发监测方面。早在1885年,verbeek r.d.m就采集到了印度尼西亚krakatoa火山岛在火山爆发前、后的次声波。mition教授认为:火山喷发是由于内部岩浆喷涌压力过造成了,火山喷发可以产生次声波。在火山孕育的过程中,火山在不断的“颤抖”,内部气体和岩浆的混合物会与之形成共振,产生频率大致为(1~10)hz的次声波。目前,火山次声已经成为火山监测的手段之一,通过在火山附近布置次声阵列实时监测达到预警的目的。美国华盛顿大学johnson教授历时5年利用次声探测仪对stromboli等五处活火山进行监测,他认为火山次声是由于火山喷发喷发物的外向通量引起的大气扰动而产生的,并可以通过测量火山辐射出的次声波的频谱和大小来区分火山活动的类型、计算火山喷发的能量。fredric m.ham等通过设置在美国纽波特的次声监测系统is56站台,清楚地发现了mount st的爆发,并指出相对靠近火山的次声站的存在对于监测喷发的开始是非常有用的,并且可以在其他监测系统不可用或不能使用的情况下用做唯一的监测工具。

4.在地震监测方面。1976年,ostrovsky a e首先提出了大气中存在的一种长周期波与大地震有关即次声波,并提出一个设想,利用它作为地震前兆来预报大地震。在接下来的30多年里,国内外学者开展了大量的研究工作,从地震次声产生机理、布阵、去噪到实时传输,在地震次声波监测工作中取得了很大进展。研究表明:地震在孕育、发生和发展的过程中都会伴随有次声波的产生。在大地震发生前15天内会出现次声波异常信号,特点是频率很低;而在地震发生时也会产生次声波,频率范围在3~10hz,这就是人们常说的地震次声波;大地震发生后产生的次声波频率有时与人体的固有频率相一致,彼此产生共振。在此基础上,北京工业大学、中国地震局和中科院声学所通过次声传感器的布设,对地震前兆次声波进行了探索性研究。陈维升根据次声波异常的幅值,结合kp指数和全球地震的活动性,成功预测出2014年在智利北部沿岸近海发生的8.1级地震,进一步验证了次声在地震灾害监测的有效性。

5.在泥石流监测方面。由于次声的传播速度近似于340m/s,泥石流本身的运动速度通常为10-15m/s,所以使用次声监测设备可提前采集到泥石流的次声信号,利用泥石流到达前时间差来实现预警,为人们争取更多的准备时间。章书成等对云南东川蒋家沟泥石流进行观测时,在国内首先发现泥石流的次声现象,并开发了国内第一台泥石流次声警报器。kogelnig等结合泥位与次声监测对阿尔卑斯山区lattenbach流域和illgraben流域的泥石

流及山洪次声特征进行了研究,完整地描述了其时频变化特征。liu dunlong等以短时过零率、能量集中范围、最大声压值以及中心频率和能量下限值变化趋势为判识标准,开发了新的泥石流次声识别算法。schimmel等开发了一套综合次声与地声的泥石流识别算法与警报系统,并尝试了对山洪和泥石流进行规模与类型上的区分。

6.除了上述次声波技术应用之外,近几年,次声波还作为了滑坡的监测手段,引起了国内外学者的关注,在滑坡的次声波信号监测预警系统、信号处理等方面展开了研究。

7.chai shan等通过单轴压缩试验发现花岗岩破裂过程中也产生次声信号。朱星等以岩体稳定性监测为目的,对6种典型的岩石试样进行了单轴全过程加载试验过程中的次声波信号进行了实时监测,并对数字次声波信号进行了处理与分析。郑菲结合损伤力学理论研究了岩石破裂产生次声的机理,认为声发射频率降低是由于岩石微裂缝逐渐扩展造成的,并提出临灾次声波、发灾次声波和预警次声波的概念。徐洪等对岩石变形破坏次声异常的能量特征进行分析,研究结果为岩石破坏前兆预警提供了重要依据。贾炳、魏建平、王云刚等以次声波技术应用于监测、预警矿井煤岩动力灾害为目的,相继开展了大量的研究,通过进行煤岩试样的单轴加载试验,对采集的次声信号的相对能量和频率进行分析,发现相对能量和频率具有明显的阶段性。随着研究的进一步深入,杨云峰、罗涛、姜亮亮等还开展了岩石粒径大小、胶结条件和力学加载方式等因素对次声信号特性的影响。除了进行实验室物理模型试验次声波的研究外,朱星还对大光包滑坡侧缘拉裂壁岩崩进行次声监测,并分析了岩崩次声的基本特征。上述研究结果为岩质滑坡次声波监测提供了理论参考。

8.作为岩土体斜坡失稳破坏的一种特殊形式,岩质滑坡在发生宏观破坏之前,其内部存在拉应变的累计效应,会导致岩土体内部的颗粒间的力链发生断裂,进而产生次声波。因此,开展岩质滑坡前兆次声波识别技术研究,探寻岩质滑坡前兆次声信息,为岩质滑坡监测预警提供支撑和保障。

9.三峡库区地势地貌复杂,降雨频繁,库水涨落幅度大,导致滑坡灾害频繁发生,严重危害库区人民的生命和财产安全,对滑坡监测和预警技术的研究迫在眉睫。滑坡按照物质组成可分为土质滑坡和岩质滑坡,三峡库区的岩质滑坡具有分布广、隐蔽性强、高速远程等特点,危害性大,监测预警难度更大,因此备受学者们的关注。目前传统的滑坡监测方法主要以位移、降雨、地下水等因素进行研究,存在监测预警时间长、监测手段相对单一等诸多问题,亟需高效准确的岩质滑坡监测预警技术。前期研究表明,岩土体在变形破裂过程中因能量释放必然会产生弹性波和在空气中传播的声波。由于次声波具有低频率、衰减小、穿透性强等特性,可以将次声监测作为岩质滑坡的一种技术手段。

10.目前,在实地监测到的关于岩质滑坡的次声数据有限,不利于从次声角度开展监测及预警理论研究的开展。因此,亟需一种岩质滑坡次声波物理实验模型结构,以建立与岩质滑坡相关的次声数据库,为开展监测及预警理论研究打下数据基础。

技术实现要素:

11.鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种岩质滑坡次声波物理实验模型结构,拟通过开展室内岩质滑坡物理模型试验过程中的次声监测,通过获取岩质滑坡次声信号的基本特征,建立岩质滑坡环境背景噪声数据库,为开展监测及预警理论研究打下数据基础。

12.本实用新型的技术方案是:

13.一种岩质滑坡次声波物理实验模型结构,包括非滑动体、岩质滑体、滑带板、推力组件、压力传感器和次声阵列,所述非滑动体的斜面上设置所述滑带板,所述岩质滑体设置在所述滑带板的上端,所述推力组件的输出端设置在所述岩质滑体的一侧,所述推力组件与所述岩质滑体之间设置有压力传感器,所述次声阵列包括第一次声传感器、第二次声传感器和第三次声传感器,所述第一次声传感器设置在所述岩质滑体的上表面,所述第二次声传感器和所述第三次声传感器分别设置在所述非滑动体的前方和后方。

14.进一步地,所述岩质滑体的一侧连接均力板,所述压力传感器安装于所述均力板上。

15.进一步地,所述推力组件为液压千斤顶。

16.进一步地,所述非滑动体为具有斜面的基岩体。

17.进一步地,还包括数据采集系统,所述压力传感器、第一次声传感器、第二次声传感器和第三次声传感器的信号输出端均与所述数据采集系统的信号输入端电连接。

18.进一步地,所述数据采集系统包括数据采集器和数据处理终端,所述数据采集器的信号输出端连接所述数据处理终端的信号输入端,所述压力传感器、第一次声传感器、第二次声传感器和第三次声传感器的信号输出端均与所述数据采集器的信号输入端电连接。

19.进一步地,还包括摄像组件,所述摄像组件的信号输出端连接所述数据采集系统的信号输入端。

20.进一步地,在所述岩质滑体和所述滑带板间布置至少一根岩石桩柱。

21.进一步地,所述岩石桩柱设置为2-8根。

22.进一步地,所述非滑动体水平地设置在地平面上。

23.与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

24.本实用新型以锁固段岩质滑坡形成机制和岩土体的挤压断裂摩擦是产生次声的根源为指导,根据三峡库区典型岩质滑坡的岩性特征、结构特征和工程地质力学特性,对滑坡结构和材料分区进行简化,概化为仅保留滑床、滑带和岩质滑体的锁固段岩质滑坡力学模型,通过布设高灵敏度次声传感器阵列、力学传感器和高分辨率视频摄像头等监测仪器,探究不同状态下锁固段岩柱的岩性、饱和度和尺寸对次声的影响,同时利用等效原理通过改变力学加载系统施加滑坡下滑力的速率,模拟降雨和库水涨落等因素对岩质滑坡次声产生的影响。记录试验监测数据并进行分析,建立声力学耦合模型,探索岩质滑坡次声信号产生的力学机理。

附图说明

25.在不一定按比例绘制的附图中,相同的附图标记可以在不同的视图中描述相似的部件。具有字母后缀或不同字母后缀的相同附图标记可以表示相似部件的不同实例。附图大体上通过举例而不是限制的方式示出各种实施例,并且与说明书以及权利要求书一起用于对所公开的实施例进行说明。在适当的时候,在所有附图中使用相同的附图标记指代同一或相似的部分。这样的实施例是例证性的,而并非旨在作为本装置或方法的穷尽或排他实施例。

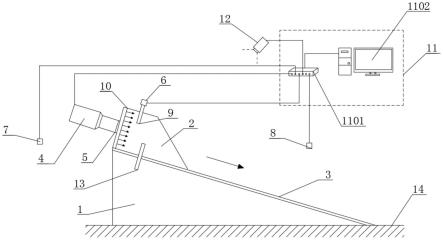

26.图1示出了根据本实用新型实施例的一种岩质滑坡次声波物理实验模型结构的结

构示意图。

27.图中,1为非滑动体,2为岩质滑体,3为滑带板,4为推力组件,5为压力传感器,6为第一次声传感器,7为第二次声传感器,8为第三次声传感器,9为导波管,10为均力板,11为数据采集系统,1101为数据采集器,1102为数据处理终端,12为摄像组件,13为岩石桩柱,14为地平面。

具体实施方式

28.以下列举的部分实施例仅仅是为了更好地对本实用新型进行说明,但本实用新型的内容并不局限在应用于所举的实施例中。所以熟悉本领域的技术人员根据上述实用新型内容对实施方案进行非本质的改进和调整而应用于其他实施例中,仍在本实用新型的保护范围之内。

29.现在结合说明书附图对本实用新型做进一步的说明。

30.图1示出了根据本实用新型实施例的一种岩质滑坡次声波物理实验模型结构的结构示意图。本实用新型实施例提供一种岩质滑坡次声波物理实验模型结构。如图1所示,图中箭头表示岩质滑体的滑动方向,该结构具体包括非滑动体1、岩质滑体2、滑带板3、推力组件4、压力传感器5和次声阵列,所述非滑动体1的斜面上设置所述滑带板3,所述岩质滑体2设置在所述滑带板3的上端,所述推力组件4的输出端设置在所述岩质滑体2的一侧,所述推力组件4与所述岩质滑体2之间设置有压力传感器5,所述次声阵列包括第一次声传感器6、第二次声传感器7和第三次声传感器8,所述第一次声传感器6设置在所述岩质滑体2的上表面,所述第二次声传感器7和所述第三次声传感器8分别设置在所述非滑动体1的前方和后方。

31.需要说明的是,可以采用如下方式进行次声阵列的安装,第一次声传感器6通过导波管9设置在岩质滑体2的上表面,其中导波管9可以插入至岩质滑体2,第一次声传感器6设置在导波管9的上端,所述第二次声传感器7和所述第三次声传感器8可以通过支架(图中未示出)等固定在非滑动体1的前方和后方。

32.上述结构可在室内模拟岩质滑坡过程,并同时采集相关的压力数据和次声数据。具体说来,推力组件4给予岩质滑体2一个推力,并通过压力传感器5记录对应的推力大小,岩质滑体2在滑带板3上滑动,通过第一次声传感器6、第二次声传感器7和第三次声传感器8检测对应位置处的次声信号,模拟岩石滑动摩擦产生的次声波,以利于建立声力学耦合模型,探索岩质滑坡次声信号产生的力学机理。

33.在一些实施例中,所述岩质滑体2的一侧连接均力板10,所述压力传感器5安装于所述均力板10上。均力板10可以保证推力组件4产生的推力能均匀地传递给岩质滑体2,均力板10可以实现为密度均匀的钢板。

34.在一些实施例中,所述推力组件4为液压千斤顶。可以理解的,推力组件4还可以实现为其他能够产生推力的动力件,例如电动推杆等等,本实施例此处不作具体限制。

35.在一些实施例中,所述非滑动体1为具有斜面的基岩体。

36.在一些实施例中,为了利于数据的采集,岩质滑坡次声波物理实验模型结构还包括数据采集系统11,所述压力传感器5、第一次声传感器6、第二次声传感器7和第三次声传感器8的信号输出端均与所述数据采集系统11的信号输入端电连接。

37.更具体地,所述数据采集系统11包括数据采集器1101和数据处理终端1102,所述数据采集器1101的信号输出端连接所述数据处理终端1102的信号输入端,所述压力传感器5、第一次声传感器6、第二次声传感器7和第三次声传感器8的信号输出端均与所述数据采集器1101的信号输入端电连接。

38.需要说明的是,数据采集器1101用于采集各个电子元件的数据信号,数据采集器1101可以包括有模数转换器,将对应模拟信号转换为数字信号,并将数字信号馈送至数据处理终端1102。其中数据处理终端1102为已有的可以实现数据接收处理及存储和显示的设备,例如可以是如图1所示的台式电脑,还可以是笔记本电脑,或者其他具有处理器的设备。

39.另外,各个电子元件与数据采集器1101的连接方式包括但不限于通过导线连接,其还可以实现为无线连接,例如通过蓝牙/wifi模块进行信号的传输等等。

40.在一些实施例中,还包括摄像组件12,所述摄像组件12的信号输出端连接所述数据采集系统11的信号输入端。摄像组件12用于拍摄整个实验过程,并可实时将拍摄到的影像数据传输至数据采集系统11进行存储和显示。

41.在一些实施例中,在所述岩质滑体2和所述滑带板3间布置至少一根岩石桩柱13,用于模拟岩质滑坡锁固段岩石断裂产生的次声波。

42.在一些实施例中,所述岩石桩柱13设置为2-8根。

43.在一些实施例中,所述非滑动体1水平地设置在地平面14上。可以理解的,非滑动体1还可以水平地设置在任意水平面上,该水平面包括桌面、地面等等。

44.本实用新型的基本设计原理为:岩质滑坡发生前,其内部的岩土体存在拉裂效应,即在发生宏观变形之前,岩土体内部存在拉应变的累积效应,这会导致岩土体内部颗粒间的力链发生断裂,从而产生次声波。基于该次声波产生原理的过程,项目拟进行室内岩质滑坡物理模型试验,模拟岩土体在剪切力作用下挤压断裂和滑体下滑时与滑带摩擦的过程,同时布置次声监测阵列,对试验过程所产生的次声信号进行采集,建立次声-力学耦合模型,探索岩质滑坡次声信号产生的力学机理。

45.根据如上各个实施例所描述的岩质滑坡次声波物理实验模型结构,在进行试验时,考虑到本模型试验是以次声为研究对象,为尽量减少外界噪音干扰,选择凌晨较安静的时间段,关闭门窗和不必要的电气设备进行试验。为保证试验成功率和数据采集的质量,提前做好实验记录本的准备工作,每次试验前检查仪器连线并测试各采集系统(次声、力学、位移和视频)是否可以正常采集和存储数据。每次试验开始前都进行一段时间的背景噪声采集,方便后续背景噪声的滤除和声波数据的处理。

46.示例性的,单次的试验步骤如下:

47.(1)将滑带板固定于基岩斜面上,按试验目的将对应的岩石桩柱插入预留在滑带石板顶部的孔洞之中,凸出部分与岩质滑体底部预留孔洞相接,使其成为整体。

48.(2)把导波管插在岩质滑体上表面的预留孔洞中,将第一次声传感器固定于导波管顶部,布置第二次声传感器在模型正前方,第三次声传感器位于滑体后方,三者组成次声阵列。

49.(3)将均力钢板固定于岩质滑体后侧,压力传感器放置在千斤顶和钢板之间。

50.(4)将记录位移用的高分辨率监控摄像头放置在合适位置并做好录像准备。

51.(5)记录试验开始时间,打开数据采集软件,次声设备采集30s背景噪声。

52.(6)开始试验,通过液压千斤顶对岩质滑体施加下滑力(沿斜面的剪切力),根据试验目的改变加压的速率,观察力学数据变化曲线和岩质滑体的状态。当剪切力加载到一定程度,岩石桩柱断裂,岩质滑体沿着滑带滑动到斜面末端,试验结束。

53.(7)检查各设备的数据采集情况并保存。

54.以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1