一种冰雹检测传感器的制作方法

1.本实用新型涉及气象监测领域,尤其是一种用于冰雹检测的传感器部件。

背景技术:

2.冰雹灾害是由强对流天气系统引起的剧烈气象灾害,具有来势猛、强度大的特点,并常伴随着狂风、急剧降温等阵发性灾害性天气过程。目前对冰雹的户外监测,主要集中在声觉和视觉方向,主要检测冰雹的直径和密度(频率),国内普遍使用低成本的印痕版做间歇性测量,美国有声觉成熟产品,但非常昂贵,国内人民币报价十几万一台。而实际上,冰雹的破坏力取决于冰雹的碰撞冲量,声觉或视觉系统无法检测冲量,而触觉系统可以通过检测已知质量被撞物体的位移准确计算出冲量的大小。

3.专利cn201910868057提出通过膜结构检测冰雹冲击荷载,利用激光位移传感器检测膜面位移测量冲量;专利de102014112926a1提出使用转换器(3)记录由至少一个降水颗粒(如冰雹)撞击冲击体(2)引起的振动,利用评估通过转换器(3)产生的电信号来计算动能;专利us20050174720a1提出通过安装在框架(5)上并适于接收水凝物(如冰雹)的表面(2)来检测水凝物的冲击脉冲。以上三者可以归为是利用触觉系统面结构进行检测。对于触觉检测冰雹,目前待需攻克的技术难题(例如以上三者就存在这样的技术缺陷)是由于震荡引起的测量精度问题。具体地,因为是靠撞击引起的震荡来进行检测,如果上一颗冰雹撞击引起的震荡尚未完全结束,下一颗冰雹就撞击上来,那么,就会引起震荡叠加,造成传感器难以精确测量。

4.另一方面,测算面的面积大小是冰雹检测中的关键因素之一,理论上,测算面越大,冰雹测算的准确度越高。为此,各国均对冰雹检测时测算面的最小面积进行了规定,例如,中华人民共和国国家标准gb/t 34296-2017中,制定了《地面降雹特征调查规范》,其中就规定对于降雹的最低标准测算面面积(标准冰雹密度测算面积)为30cmx30cm。其他国家如美国、欧美等等均有其规范。换言之,对于其他系统,如声觉和视觉等,冰雹的测算面越大是越有利于测算准确度能的提升;但对于触觉系统,冰雹的测算面面积与上述的因震荡引起的测量精度,两者是待需克服的矛盾冲突。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于,在使用触觉系统检测冰雹冲量的前提下,降低短时间内连续冰雹撞击的概率,提升使用触觉系统的冰雹检测精度,同时,实现接地成本控制,保证传感器安装时的经济性。

6.为此,提供一种冰雹检测传感器,包括底座和至少两个探测组件;每个所述探测组件均设有支撑件、位移检测装置、弹性体以及给定质量的受力部件,所述受力部件的表面设有供被测冰雹撞击的第一区域,所述受力部件为导电体,受力部件经弹性体固定在所述支撑件上,所述位移检测装置用于获得反映受力部件受撞击产生的机械振动的第一信号,其中,各个所述第一区域之间具有间隙,每个所述第一区域的面积被配置为小于标准冰雹密

度测算面积,且冰雹检测传感器上的各个所述第一区域的面积总和被配置为大于标准冰雹密度测算面积,所述标准冰雹密度测算面积参照各个国家或地区的标准;所述支撑件中的至少一个固定于所述底座,所述底座具备导电能力,各个受力部件分别与所述底座电连接并经所述底座电连接至大地。

7.作为改进的,所述探测组件中的至少一个的第一区域面积大于其他探测组件的第一区域面积。

8.作为改进的,所述探测组件中的至少一个的受力部件的质量大于其他探测组件的受力部件的质量;和/或所述探测组件中的至少一个的弹性体的弹性系数大于其他探测组件的弹性体的弹性系数。

9.作为改进的,所述弹性体以及所述支撑件具备导电能力,所述受力部件是经弹性体、支撑件与所述底座建立电连接。

10.作为改进的,所述位移检测装置包括具有第一电极、第二电极的电容,所述受力部件作为所述第一电极,所述第二电极设置在所述支撑件上,冰雹检测传感器还设有电容数字转换器和逻辑处理器,电容数字转换器分别连接所述逻辑处理器与所述第二电极,所述逻辑处理器依据所述第二电极相对于其所属探测组件的所述第一电极之间的电容值获得反映所述机械振动的第一信号。其中进一步的,所述受力部件被配置为与其所属探测组件的支撑件相互嵌套,且两者之间合围形成密封空间,所述第二电极、弹性体位于密封空间中。所述弹性体的两端分别抵接其所属探测组件的受力部件及支撑件,所述第二电极被配置为环绕弹性体设置的连续体或离散体。所述受力部件与所述支撑件相互嵌套的部位设置有防尘密封部件。所述位移检测装置还可以包括pcb板,所述第二电极设于pcb板表面。

11.作为改进的,各个所述第一区域之间的水平投影方向的最小间隙被配置为大于10cm。

12.作为改进的,冰雹检测传感器通过太阳能或电池本地供电。

13.作为改进的,冰雹检测传感器的输出信号以无线通讯的方式传送至气象站。

14.作为改进的,所述底座的形状为板状结构,板状结构作为导电体,其面积满足避雷埋在地下的地网的面积规定,冰雹检测传感器中的各个探测组件分别立于板状结构上并与其建立电连接关系;或者,所述底座的形状为柱状结构,柱状结构埋于地下,面积满足避雷埋在地下的地网的面积规定,冰雹检测传感器中的各个探测组件经导电支架固定至底座。

15.本实用新型的冰雹检测传感器,较之于现有技术,具有如下优势:

16.(1)第一区域的面积总和大于标准冰雹密度测算面积,冰雹检测传感器可以达到全采样,整体检测准确度达标,同时,利用“分”的思想,通过分成多个小面积解决震荡与多次冲击,降低短时间内连续冰雹撞击的概率,达到触觉系统检测下的面积与精度的平衡;

17.(2)通过将顶端的受力部件与大地电连接,实现户外避雷,并且,利用“合”的思想,各受力部件于底座合一后通过底座电连接大地,极大降低接地成本,保证传感器安装时的经济性;

18.(3)分成多个小面积后单个面积缩小,利于冰雹撞击时撞击至第一区域的中心区域,改善冰雹落点过于边缘导致受力部件侧扭;

19.(4)能够实施多个面积并行测算,检测时间能够压缩至最短,做到速度与全采样的又一平衡;

20.(5)各个第一区域之间具有间隙,加之受力部件的弹性位移能力,可以解决冰雹堆积于受力部件上导致随时间增长测算精度下降的问题。

附图说明

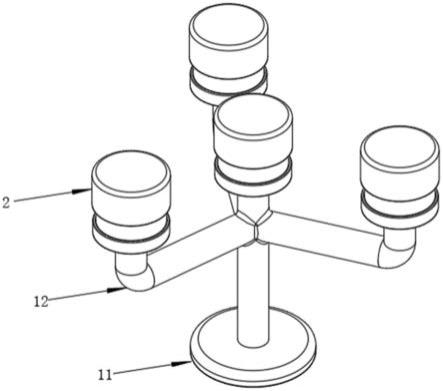

21.图1至图3分别示出了本实用新型探测组件数量为四个、五个或六个时的构造。

22.图4a示出了本实用新型探测组件的结构爆炸图;图4b示出了本实用新型探测组件的剖视图。

23.图5示出了第一区域之间的水平投影方向的最小间隙。

24.图6a示出了探测组件中的至少一个的第一区域面积大于其他探测组件的第一区域面积的结构示意图,图6b示出了该结构示意图的正视图。

25.图7a示出了至少一个的受力部件壁厚大于其他探测组件;图7b示出了至少一个的受力部件的材质的密度大于其他探测组件;图7c示出了至少一个的弹簧的弹性系数大于其他弹簧的弹性系数。

26.图8示出了电路原理框图。

27.图9a示出了第二电极为离散体时的示意图;图9b示出了离散体电极倾斜设计的结构图;图9c示出了离散体电极存在高低电极的情况。

28.图10a示出了带防尘密封部件的探测组件的剖视图;图10b示出了带防尘密封部件的探测组件的结构爆炸图。

29.图11示出了太阳能供电的示意图。

30.图12a示出了底座形状的第一种构造,图12b示出了底座形状的第二种构造。

具体实施方式

31.本实用新型提供的冰雹检测传感器,参见图1、图2或者图3,包括底座11、导电支架12和探测组件2,探测组件2的数量被配置为两个及两个以上,探测组件2中的至少一个或全部通过支架12固定至底座11上,底座11在使用时埋入地面之下,作为避雷地网连接至大地。对于每个探测组件2,参见图4a、图4b,均设有支撑件21、位移检测装置22、弹性体23以及给定质量的受力部件24。

32.其中,支撑件21主要起承载作用,受力部件24经弹性体23固定在支撑件21上,受力部件24的表面设有供冰雹撞击的第一区域,由于受力部件24与支撑件21之间的弹性体23的存在,受力部件24具有弹性位移能力,其受撞击将产生机械振动。所述的位移检测装置22,用于捕捉受力部件24受撞击产生的机械振动,并将其转换为能够反映机械振动的第一信号,其中,位移检测装置22被配置为能够检测物体位移的装置,例如基于磁体移动引起磁场变化而检测位移量的装置、基于光信号进行位移检测的装置、基于图像技术检测位移的装置、振动传感器或者基于加速度信号来换算出位移量的装置等等,此处不作限定。

33.为降低短时间内连续冰雹撞击的概率,本实用新型中,如图1、图2、图3,设置各个第一区域之间具有间隙,并将每个第一区域的面积设置为小于标准冰雹密度测算面积,将冰雹检测传感器上的各个第一区域的面积总和设置为大于标准冰雹密度测算面积,其中标准冰雹密度测算面积参照各个国家或地区的标准,例如,在国内标准冰雹密度测算面积可以设置为30cmx30cm。由于第一区域的面积总和大于标准冰雹密度测算面积,冰雹检测传感

器可以达到全采样,整体检测准确度达标,同时,利用“分”的思想,通过分成多个小面积解决震荡与多次冲击,降低短时间内连续冰雹撞击的概率,达到触觉系统检测下的面积与精度的平衡;并且,由于能够实施多个面积并行测算,因此,检测时间能够压缩至最短,做到速度与全采样的又一平衡;此外,由于各个第一区域之间具有间隙,加之受力部件24的弹性位移能力,还可以解决冰雹堆积于受力部件上导致随时间增长测算精度下降的问题;再者,由于分成多个小面积后单个面积缩小,利于冰雹撞击时撞击至第一区域的中心区域,改善冰雹落点过于边缘导致受力部件侧扭。

34.考虑到冰雹检测传感器需长时间工作于户外环境,本实用新型中,将受力部件24设置为导电体,使支撑件21中的至少一个或者全部固定于底座11,并设置底座11具备导电能力,然后将各个受力部件24分别与底座11电连接,再经底座11电连接至大地。一方面,通过将顶端的受力部件24与大地电连接,实现户外避雷,更重要的是,利用“合”的思想,各受力部件于底座合一后通过底座电连接大地,极大降低接地成本,保证传感器安装时的经济性。

35.本实用新型中,通过总结自然状态下的冰雹形态规律,各个第一区域之间的水平投影方向的最小间隙可以配置为5cm以上,或者是8cm以上,其中最优选效果地,如图5所示,各个第一区域之间的水平投影方向的最小间隙l被配置为大于10cm,以达到最佳的减少冰雹堆积的效果。

36.为了进一步避免冰雹堆积,本实用新型中,作为最优选地,进一步限制单个受力部件24的第一区域的最大面积小于100平方厘米。

37.本实用新型中,位移检测装置22输出的第一信号可以输出至传感器外部的控制系统,也可以输出至传感器内部设置的控制系统。对于后者,设计时可以在每个探测组件2中独立设置用于逻辑控制的pcb板20(也称主板或线路板),pcb板20上设置逻辑处理器;或者是探测组件2中的至少一个或底座中设置pcb板20,并通过模拟路由或者利用电线直接与各探测组件2中的位移检测装置22建立电连接关系。当然,较为优选地应当采用为独立设置pcb板20,以改善线路过长导致由于线阻引起的电耗问题,换言之,位移检测装置22输出的电压数值可以设计得较小,使得传感器满足超低功耗以及长待机。在此基础上,位移检测装置22输出的第一信号经控制系统处理过后,可以至少转换成输出冰雹的冲量信息,其中,由于受力部件24的质量已知,冲量通过受力部件24的位移量进行换算。

38.作为一种改进方案,本实用新型中,如图6a、图6b所示,可以进一步设计探测组件2中的至少一个的第一区域面积大于其他探测组件2的第一区域面积。之所以这么设计,原因在于面积与测算灵敏度成反比,面积越大,灵敏度越低,因此,通过设计各探测组件2之间形成不同的第一区域面积大小,达到具有不同的测算灵敏度,以匹配各种质量、直径的冰雹,进一步提升测算精度。

39.作为另一种改进方案,可以上一改进方案组合使用,或独立使用,具体地,可以设置探测组件2中的至少一个的受力部件24的质量大于其他探测组件2的受力部件24的质量,和/或探测组件2中的至少一个的弹性体23的弹性系数大于其他探测组件2的弹性体23的弹性系数。例如,第一种情况可以设计每个探测组件2的第一区域面积相同,其中至少一个的探测组件的受力部件241的壁厚大于其他探测组件的受力部件242,如图7a所示;第二种情况可以设计每个探测组件2的第一区域面积相同,其中至少一个的探测组件2的受力部件

241的材质密度大于其他探测组件的受力部件242,如图7b所示;第三种情况可以设计其中至少一个的探测组件2的弹簧231的弹性系数大于其他探测组件2的弹簧232的弹性系数,如图7c所示。该改进方案的设计意图在于,在受力部件24加弹性体23的架构中,冰雹撞击的振动主要取决于受力部件24的质量和弹性体23的弹性系数,以受力部件24的质量为例,不同质量的受力部件,对相同质量的冰雹的撞击反应程度不同,例如,50g的冰雹撞击1kg的受力部件和10g的受力部件,前者的反应远比后者弱,同理,不同弹性系数的弹性体,对相同质量的冰雹的撞击反应程度也不同,利用这一特点,本实用新型通过将传感器上各受力部件的质量和/或各弹性体的弹性系数设计得不同,可以在同一传感器上形成不同的测算量程,即实现量程分档,进而匹配各种质量、直径的冰雹,可以进一步提升测算精度。

40.本实用新型中,可以设置弹性体以及支撑件具备导电能力,此时,受力部件24可以通过弹性体23、支撑件21、导电的支架12来与底座11建立电连接,例如,弹性体23使用金属弹簧,一方面弹簧承担弹性体功能,另一方面,承担电连接功能,达到结构简化,减少伴生线的产生,避免伴生线使用过程中的飞甩、焊点脱离等导致检测稳定性下滑的问题,确保传感器检测的稳定性。

41.本实用新型中,作为第三种改进方案,如图4a、图4b所示,位移检测装置22被配置为包括具有第一电极、第二电极的电容,其中,以受力部件24作为第一电极,第二电极设置在支撑件21上,其中,第二电极应被理解为代指,数量可以是一个或多个。冰雹检测传感器还设有电容数字转换器(cdc),如图8所示,电容数字转换器分别连接逻辑处理器与第二电极,逻辑处理器依据第二电极相对于其所属探测组件的第一电极之间的电容值获得反映机械振动的第一信号,所述的电容值,可以是第一电极对第二电极的自电容值,或者是在第二电极为离散多片的情况下,由第一电极移动引起的第二电极之间的互电容值。在该改进方案中,位移检测装置22以电容形式实现,电容成本较之绝大数现有位移检测装置的成本低,在响应速度方面,也仅次于利用光进行位移检测(如激光测位移,但激光测位移的成本远比电容来得高,不利于户外大规模铺设),因此,使用电容形式实现位移检测装置22,可以达到成本与响应速度的综合性最优。此外,还可以利用现有成熟技术的电容数字转换电路(cdc),例如adi7142、adi7147,采用δ-σ调制方式通过多次对被测电容进行充放电并与参考电容比较的方法(参见:us patent number:5,134,401)直接将被测电容值转换成数字值,将对电容的测量灵敏度提高到1ff级别。

42.上述中,处理器与cdc可以采用合二为一的芯片,如cypress的psoc 4100s plus系列等但其功能组成如故。

43.在第三种改进方案的基础上,作为进一步的改进,如图4a、图4b,受力部件24被配置为与其所属探测组件的支撑件21相互嵌套,两者之间合围形成密封空间,第二电极、弹性体23位于密封空间中,例如,受力部件24设置为帽状结构,并套于支撑件21上,帽内空间作为密封空间来容纳第二电极、弹性体23,一方面,利用受力部件24导电的电屏蔽作用确保内部空间磁场独立,改善户外雷击天气对电容检测的影响,另一方面,受力部件24起保护、防雨作用,减少后期使用维护。优选地,如图9a、图9b、图10a、图10b,支撑件21的形状可以设置为开口朝下的桶状结构,桶状结构底部嵌套导电支架12密封。如图4a、图4b,所述位移检测装置还可以包括pcb板20,第二电极设于pcb板20的表面,例如,以裸露于pcb板20的表面的铜层作为电极,可减少pcb板20与第二电极之间的伴生线,达到简化结构以及提升稳定性目

的。

44.再进一步地,设置弹性体23的两端分别抵接其所属探测组件的受力部件24及支撑件21,第二电极被配置为环绕弹性体设置的连续体或离散体。其中,离散体的方案,例如图9a所示将第二电极分为离散的八瓣,能够带来精度的进一步提升,具体地,在离散体的方案中,当冰雹撞击导致受力部件侧扭时,靠近侧扭方向的电极片的电容值会较大,远离侧扭方向的电极片的电容值则会较小,如此,利用各电极片的电容值差异性,即可测出侧扭方向、程度等信息,进而对测算结果进行修正。连续体与离散体的方案,在电极片处于同一水平面时,无论电极片是离散还是连续,均可以在同一块pcb上布置,具有结构简便优势。更优选地,可以将离散的电极片设置成不位于同一水平面,即存在竖直方向上高度不同的电极,例如图9b所示的倾斜结构或图9c所述的存在高低电极,利用不同高度的高低电极相对于受力部件24的自电容差异,对采集数据进行修正,可以提升检测精度。

45.上述中,可以设置受力部件24与支撑件21相互嵌套的部位处具有防尘密封部件,例如,如图10a或图10b所示,使用柔性质轻的防尘织物26,织物一侧通过例如胶水或卡槽结构固定于受力部件24内侧壁,另一侧固定于支撑件21外侧壁,实现防尘性能。

46.本实用新型中,如图11所示,冰雹检测传感器可以是通过太阳能供电,例如在冰雹检测传感器侧方设置光伏组件3;或者,冰雹检测传感器也可以采用为电池本地供电。由于使用电容作为检测,传感器在工作状态下能够做到超低功耗,再辅助以休眠机制,能够达到超长待机,并且,较之于有线供电的方案,减少了因线阻带来的电损耗,达到节能目的。本实用新型中,冰雹检测传感器的输出信号以无线通讯的方式传送至气象站,解决因户外环境,有线信号传输需要非常高的输出电压的问题(线长线阻大导致电线传输的信号的电压压降过大,为使接收端能接收到有效信号,输出端得增大输出电压),同时控制成本。

47.本实用新型中,作为第四种改进方案,出于接地效果的目的,底座21的形状设置为如图12a所示的板状结构4,其中板状结构4作为导电体,其面积满足避雷埋在地下的地网的面积规定,冰雹检测传感器中的各个探测组件2分别立于板状结构4上并与其建立电连接关系,此种方案中,底座21横向展开可埋于地下较浅层;或者,底座21的形状设置为如图12b所示的柱状结构,柱状结构深埋于地下,面积满足避雷埋在地下的地网的面积规定,冰雹检测传感器中的各个探测组件2经支架12固定至底座21,此种方案能够避免大面积铺设。

48.最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1