一种流动地磁观测装置及应用该装置的设备的制作方法

本技术涉及地震地磁观测,具体涉及一种流动地磁观测装置及应用该装置的设备。

背景技术:

1、在地震孕育过程中,震源区及其周围岩石的物理性质可能出现一些变化,利用精密仪器测定不同地区重力、地电和地磁的变化,也可以帮助人们预测地震。野外流动地磁观测方法通过利用高精度的磁通门经纬仪在野外多个观测点进行定期的重复观测,以研究局部地区的地磁场在地震前空间分布和时间变化等特征,弥补区域地震台网在密度上的不足,探索震磁关系及“以磁报震”方法,从而为地震预报工作服务。

2、随着人类社会的工业化、城市化不断发展,受干扰相对更小的地磁观测区域越来越远离城镇,加上地球的表面效应和自然环境的影响,致使地磁观测环境往往不是很理想,若观测点无法固定和进行可重复观测,将直接影响地磁观测数据的准确性。因此,为尽量避免外部环境干扰和人为操作误差,以及无法精准固定观测点而导致位移误差,对用于野外流动地磁观测的观测点进行标准化布设、建设固定的观测墩和观测标志墩是地磁观测技术发展的必然趋势。

3、磁通门经纬仪是进行野外流动地磁观测的常用仪器,是利用坡莫合金在地磁场中的非线性变换特征制作的磁测仪器。磁通门经纬仪由探头和电子电路两部分组成,其中,探头感受在其轴线方向上的地磁场,并将其转换成电信号,经过电子电路处理后,以电压输出的形式来反映地磁场的存在与变化。经研究证明,地磁观测误差主要是由影响观测仪器稳定性的重复性偏差和分量补偿线圈不处在理想位置所导致的,因此,在降低外部环境干扰和人为操作误差的同时,确保观测仪器的稳定性也是对用于野外流动地磁观测的观测点布设的关键。

4、目前,对于野外流动地磁观测的观测点的布设,除了个别的荒漠地带埋设了出露的测量标石之外,基本上都是将测量标石埋设到地下,在需要进行观测时,先根据记录的测量标石经纬度信息及周边参照物信息找出测量标石,再架设三脚架,以观测测量标石所在位置的地磁数据,该观测方法不仅需要花费大量的时间找观测点,还会存在从地下挖出测量标石时对测量标石造成损坏的情况,另外,由于三脚架不稳定,观测时还易存在位移误差,影响到观测数据的精度。对于野外流动地磁观测的观测点的布设,不管是将测量标石部分埋设于地下,还是将测量标石完全埋设于地下,均存在无法对测量标石进行有效保护的问题。

5、为获得高精度且连续的野外流动地磁观测数据,保证观测仪器稳定性、观测点精准固定且可进行重复观测是目前亟待解决的问题。

技术实现思路

1、本实用新型所要解决的技术问题为:现有的野外流动地磁观测装置无法保证观测仪器稳定性,以及实现观测点精准固定且可进行重复观测。为解决该技术问题,本实用新型提供了一种流动地磁观测装置。

2、本实用新型解决所述技术问题的技术方案如下:

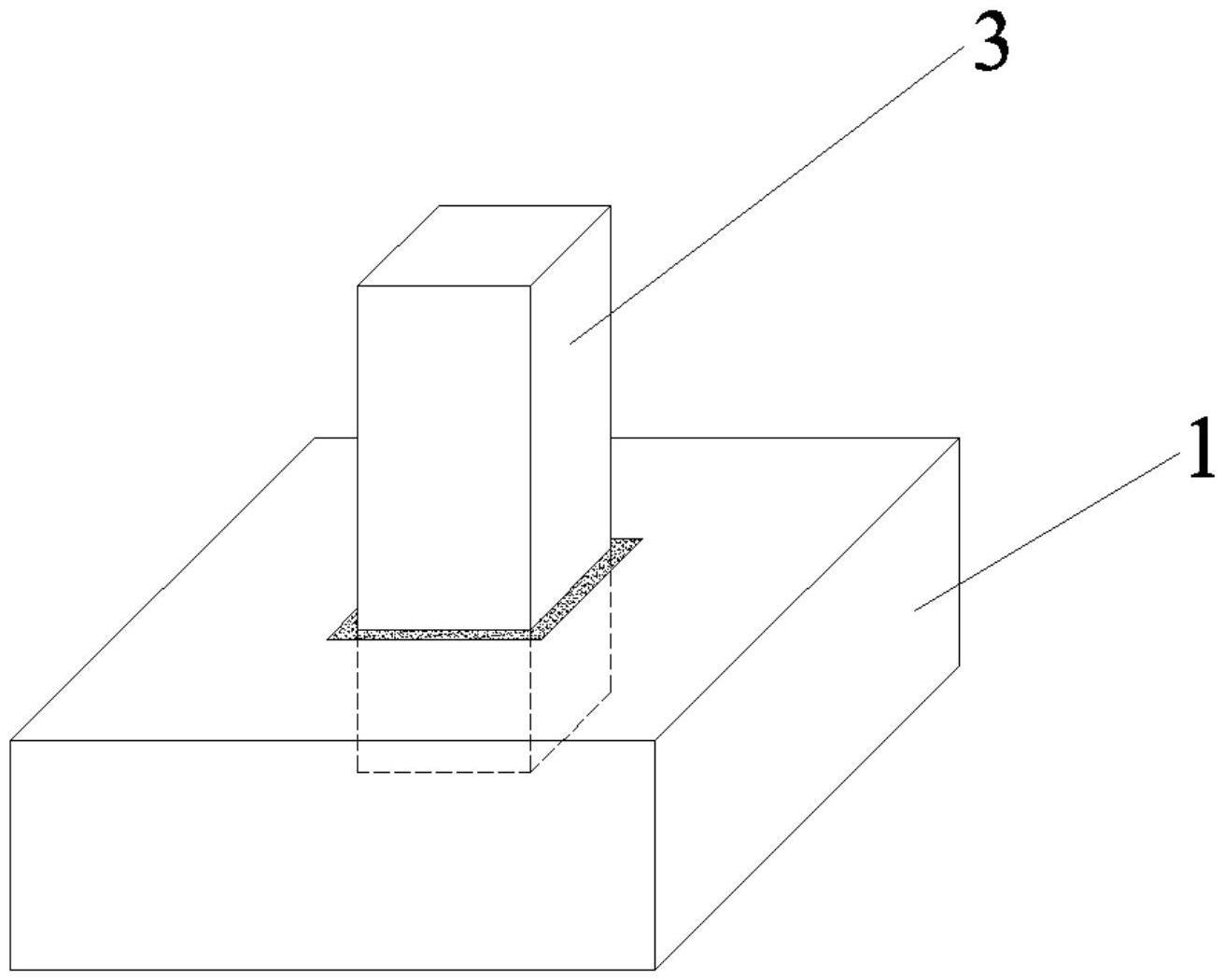

3、一种流动地磁观测装置,包括底座(1)和观测墩(3),所述观测墩(3)上设置有用于进行地磁观测的观测仪器,所述底座(1)上表面设置有用于放置所述观测墩(3)的凹槽(2),所述观测墩(3)的外周与所述凹槽(2)的侧壁之间形成间隙,所述间隙通过填充物(4)填充。

4、上述技术方案的有益效果是:通过将底座放置在地基土壤上,利用填充物将设置有观测仪器的观测墩固定在底座上,使得观测点可固定且可进行重复观测,保证了观测仪器的稳定性,避免了因气流、温度、三脚架固定不稳定等外界因素影响观测仪器进行地磁观测的精度,解决了将观测仪器架设在三脚架上进行观测,因外界因素导致观测仪器位置发生改变,影响地磁观测数据的精度的问题;通过填充物隔离观测墩和底座,填充观测墩和底座之间的间隙,减少了地面噪声干扰,提高了地磁观测数据的信噪比;本装置可在野外环境下快速、有效的开展地磁观测工作,且占地面积小;通过本装置获取到的地磁观测数据精度高,为判断地震的发展趋势提供了依据,为进一步研究震源地磁场特征、探索地震的发生和孕育过程提供了数据支撑。

5、在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。

6、进一步,所述凹槽(2)呈倒凸字状且包括横截面均呈矩形的上槽部(21)和下槽部(22),所述下槽部(22)的横截面的面积与所述观测墩(3)的横截面的面积相等,所述上槽部(21)的横截面的面积大于所述观测墩(3)的横截面的面积,所述上槽部(21)与所述观测墩(3)的外周之间形成所述间隙。

7、采用上述进一步方案的技术效果是:通过将凹槽设计为呈倒凸字状,大大提高了观测墩插入底座的稳定性。

8、进一步,所述填充物(4)采用细沙。

9、采用上述进一步方案的技术效果是:既便于将观测墩固定于凹槽内,使观测墩与底座之间形成良好的结合,又可降低环境噪声、地形变化等因素影响地磁观测精度,同时还防止了观测墩或/和底座因热胀冷缩造成挤压。

10、进一步,所述观测仪器的中心点与所述观测墩(3)中心点重合。

11、采用上述进一步方案的技术效果是:将观测仪器的中心点与观测墩中心点重合,降低了因阵风、气流和温度的波动造成的观测误差。

12、进一步,所述底座(1)放置于地基土壤上,所述地基土壤表面铺设有三合土。

13、采用上述进一步方案的技术效果是:通过三合土对地基土壤进行夯实,以保证装置的四周受力均匀,避免出现因地基下沉或者隆起现象而影响地磁观测。

14、此外,现有的野外观测方式通常是距离观测仪器一定可视距离(如200米)之外任一布设一个方位标志点,点位不固定,每次进行地磁观测前都需要架设差分gps重新测量、计算观测方位角,需要耗费大量工作时间,同时也存在着多次测量的误差。为进一步解决该技术问题,提高地磁观测的观测精度和观测效率,本实用新型还提供了一种流动地磁观测设备,该设备包括如前所述的流动地磁观测装置和2个观测标志墩,2个所述观测标志墩分别为第一观测标志墩和第二观测标志墩,所述第一观测标志墩、所述第二观测标志墩分别固定设置在所述流动地磁观测装置的两侧。

15、上述技术方案的有益效果是:通过布设2个观测标志墩作为方位标志点,可在观测场地局部发生形变时,及时发现观测方位角的变化,从而及时校正,降低观测误差,提高观测精度;通过固定观测墩和观测标志墩,无需每次耗时确定观测方位角,从而降低了工作时间,提高了工作效率。

16、进一步,所述第一观测标志墩和所述第二观测标志墩分别布设在所述流动地磁观测装置的东西两侧或南北两侧。

17、采用上述进一步方案的技术效果是:可便于快速确定观测方位角是否发生变化,从而确定是否需要校正观测仪器的观测方位角。

技术特征:

1.一种流动地磁观测装置,其特征在于,包括底座(1)和观测墩(3),所述观测墩(3)上设置有用于进行地磁观测的观测仪器,所述底座(1)上表面设置有用于放置所述观测墩(3)的凹槽(2),所述观测墩(3)的外周与所述凹槽(2)的侧壁之间形成间隙,所述间隙通过填充物(4)填充。

2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述凹槽(2)呈倒凸字状且包括横截面均呈矩形的上槽部(21)和下槽部(22),所述下槽部(22)的横截面的面积与所述观测墩(3)的横截面的面积相等,所述上槽部(21)的横截面的面积大于所述观测墩(3)的横截面的面积,所述上槽部(21)与所述观测墩(3)的外周之间形成所述间隙。

3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述填充物(4)采用细沙。

4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述观测仪器的中心点与所述观测墩(3)中心点重合。

5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述底座(1)放置于地基土壤上,所述地基土壤表面铺设有三合土。

6.一种流动地磁观测设备,其特征在于,包括权利要求1至5中任一项所述的流动地磁观测装置和2个观测标志墩,2个所述观测标志墩分别为第一观测标志墩和第二观测标志墩,所述第一观测标志墩、所述第二观测标志墩分别固定设置在所述流动地磁观测装置的两侧。

7.根据权利要求6所述的设备,其特征在于,所述第一观测标志墩和所述第二观测标志墩分别布设在所述流动地磁观测装置的东西两侧或南北两侧。

技术总结

本技术公开了一种流动地磁观测装置及应用该装置的设备,涉及地震地磁观测技术领域,装置包括底座和观测墩,观测墩上设置有用于进行地磁观测的观测仪器,底座上表面设置有用于放置观测墩的凹槽,观测墩的外周与凹槽的侧壁之间形成间隙,间隙通过填充物填充。通过将底座放置在地基土壤上,利用填充物将设置有观测仪器的观测墩固定在底座上,使得观测点可固定且可进行重复观测,保证了观测仪器的稳定性,避免了因气流、温度、三脚架固定不稳定等外界因素影响观测仪器进行地磁观测的精度;通过填充物隔离观测墩和底座,减少了地面噪声干扰,提高了地磁观测数据的信噪比;本装置可在野外环境下快速、有效的开展地磁观测工作。

技术研发人员:陈双贵,杨磊,张瑜,雷光,杨龙,闫万生,张磊,马辉源,辛长江

受保护的技术使用者:甘肃省地震局(中国地震局兰州地震研究所)

技术研发日:20221014

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!