日光诱导叶绿素荧光观测系统和控制方法与流程

本技术涉及光合色素检测,尤其涉及一种日光诱导叶绿素荧光观测系统和控制方法。

背景技术:

1、光合作用是植物生长发育最重要的生命过程,它不仅影响植物的二氧化碳固定、水等物质循环,而且能够直接地反映植物的生命活动状态。日光诱导叶绿素荧光(sun/solar-induced chlorophyll fluorescence,sif)是植物在太阳光照条件下,由植物光合中心发射出的一种波长位于650—800nm的光谱信号,具有红光(波长690nm左右)和近红外(波长740nm左右)两个波峰,能直接反映植物实际光合作用的动态变化,被视为描述植物光合作用机理和动态的探针,对它研究有助于进一步理解光合作用机制。

2、近年来,基于sif的观测和研究经广泛应用于对光合作用的追踪以及植被胁迫监测,在陆地生态系统碳循环和植被监测等方面发挥越来越重要的作用。当前,环境和减碳问题日益成为世界主要国家的政策聚焦重点,而对陆地生态系统植被总初级生产力(grossprimary production,gpp)的评估,是对陆地植被生态系统的碳汇能力的定量评估的最重要一环,对于更好的理解全球碳循环,为实现减碳的目标至关重要。而基于sif的观测能够在野外原位获取与生态系统植被光合有关联的参数,该参数是开展生态系统尺度植被gpp的重要依据。

3、另外,基于卫星反演的sif数据作为一种快速、直接、非侵入性的植被光合性能指标,已经得到了日益广泛的应用,为估算区域到全球尺度陆地植被生态系统的碳汇水平提供了一种新的光学遥感手段,而基于地面的sif观测能够为卫星反演数据提供相应的验证和评价。

4、当前,植被冠层尺度的sif观测通常使用亚纳米级光谱分辨率的高光谱技术实现,其主要原理是,通过光纤或其他光路收集器分别收集太阳下行和冠层上行的光谱辐射,之后再通过高光谱仪进行测定,计算出特定波段的sif数据。这样不仅能够对特定区域的光合作用进行探究,也可以为基于卫星反演的sif数据提供真实性检验。

5、现有的一些基于陆地的sif观测方案中,在固定地点通过裸光纤等传感器在固定角度收集植被的反射辐射,然而传感器的观测几何角度与太阳入射的角度差别会对sif观测结果产生影响,植被冠层结构复杂,同一片区域内不同太阳入射角度和不同观测角度均会产生不同的反射率而影响观测结果,这将在后续应用时例如给碳汇估算带来了很大的不确定性。

6、现有的另一些基于陆地的sif观测方案中,有的通过电动跟踪器(如云台跟踪装置)控制光纤的观测角度,有的是通过棱镜变换角度代替光纤移动,也有的是通过多个光纤增加观测角度。然而,对于采用电动跟踪器的方案,由于在使用过程中进行角度旋转时难免会观测到设备本身或者设备本身上的支架,尤其在sif观测一般都是在森林生态系统的较高观测塔进行,设备及其光纤安装在观测塔的一侧,塔身很大程度上也会影响到多个特定角度的sif观测,已有的研究表明不同特定角度下sif观测结果的差异性很大,因而在这种方案的条件下观测冠层反射辐射时,简单的角度变化难以完全实现大范围多角度的有效观测。对于变换角度或者通过多个光纤增加观测角度的方案,可变换的角度有限,通道光路收集的光纤数量配置和角度设置的位置数量也有限,目前常见的方案是包括8到10几个角度,代表性不够。并且这些方案都侧重在一个位置观测不同的植被区域,而无法对同一植被区域进行多角度的观测,因此都存在目标观测区域并非同一个也并不均匀的问题,这样将进一步影响sif的观测和应用效果。

7、针对上述不足和缺陷,亟待本领域技术人员从技术上改善和解决。

技术实现思路

1、有鉴于此,本技术实施例旨在提供一种日光诱导叶绿素荧光观测系统和控制方法,能够实现在不同位置通过不同观测角度(涵盖多个天顶角和多个方位角)对同一目标植被区域的sif观测,从而解决现有技术的前述不足,并且由于能够获取同一目标植被区域在不同太阳入射角度的sif数据,对于了解冠层不同方向的sif数据进而反演出光合作用强度有着重要的研究价值。

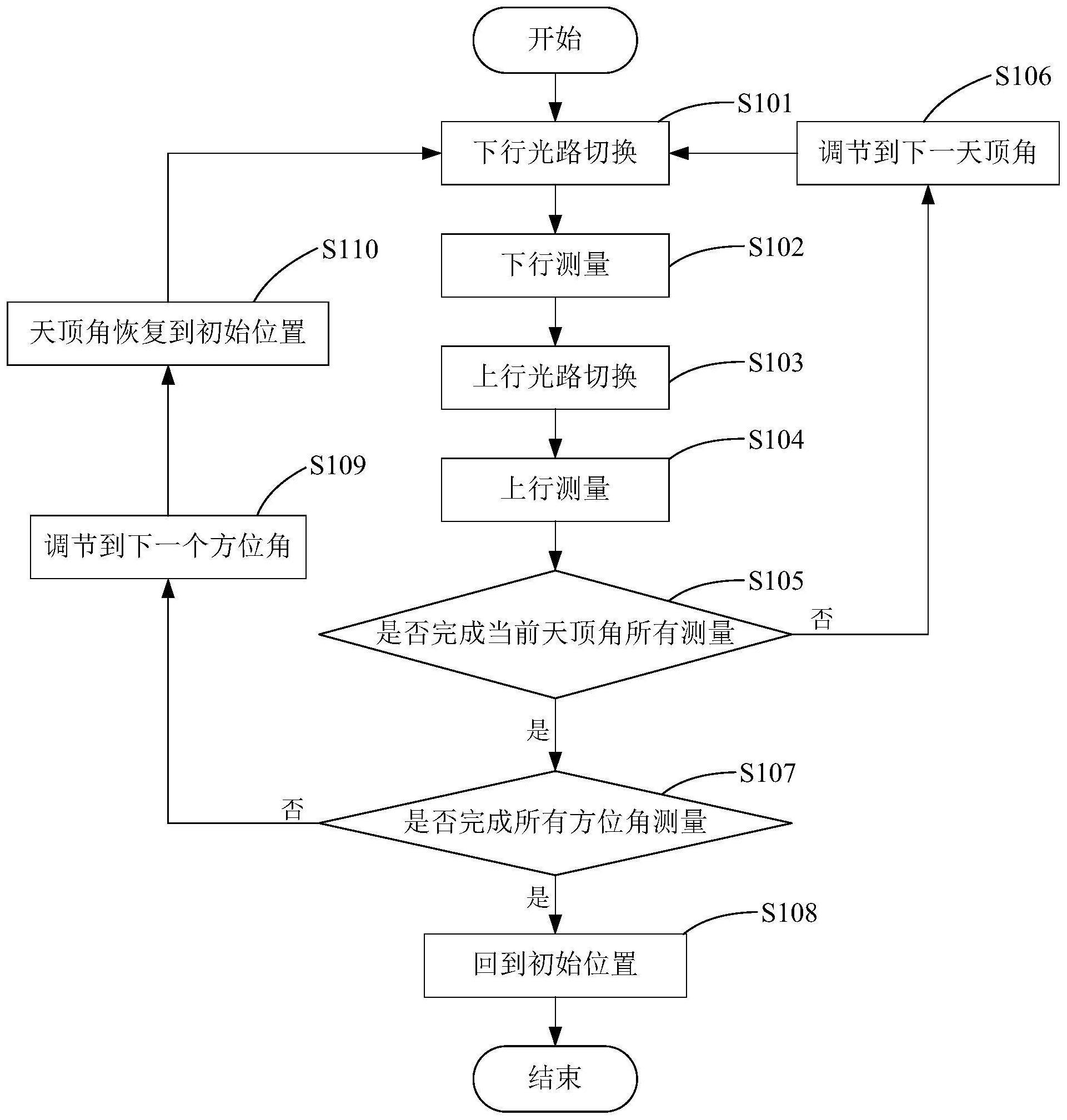

2、第一方面,本技术实施例提供的用于日光诱导叶绿素荧光观测系统的控制方法中,所述系统围绕布置于目标观测区域上方且具有用于测量太阳下行辐射的第一探头和用于测量目标区域上行辐射的第二探头,且观测天顶角和方位角可调,所述控制方法包括步骤:s1、在当前方位角下,在天顶角初始位置,使所述第一探头收集下行辐射,以及使所述第二探头收集上行辐射;s2、按照第一预设幅度逐渐调整天顶角,并依次在各天顶角使所述第二探头收集上行辐射,直至完成天顶角终点位置的上行辐射收集;s3、按照第二预设幅度调整方位角,使天顶角恢复至初始位置,并重复步骤s1和步骤s2,直至完成所有可用方位角的上下行辐射收集。

3、进一步地,所述方法还包括步骤:s0、获得所述系统所在位置的经纬度和时间,根据所述经纬度和时间得到太阳高度角,并在所述太阳高度角大于预设值时,启动上下行辐射收集。

4、进一步地,所述方法在完成所有可用方位角的上下行辐射收集后还包括步骤:s4、在完成所有可用方位角的上下行辐射收集后,使方位角调整至初始位置。

5、进一步地,所述方法还包括步骤:所述天顶角的范围为30°到90°,所述天顶角初始位置为30°。

6、进一步地,所述第一探头和所述第二探头通过光路切换单元相连,使所述第一探头收集下行辐射以及使所述第二探头收集上行辐射具体为:通过控制所述光路切换单元切换至第一状态,使第一探头收集下行辐射,通过控制所述光路切换单元切换至第二状态,使所述第二探头收集上行辐射。

7、进一步地,所述系统包括围绕布置于目标观测区域上方的导轨以及可移动地设置于所述导轨上的观测装置,所述导轨为环形导轨或者为环形导轨以及设于该环形导轨上的半圆形导轨,所述第一探头设置于所述观测装置上,所述第二探头可转动地设置于所述观测装置上;所述方法中,调整天顶角通过控制所述第二探头相对于目标观测区域的转动角度实现。

8、进一步地,所述方法中,调整方位角通过控制所述观测装置在所述环形导轨上的位置实现。

9、第二方面,本技术实施例提供的一种日光诱导叶绿素荧光观测系统包括围绕布置于目标观测区域上方的导轨以及可移动地设置于所述导轨上的观测装置,所述导轨为环形导轨或者为环形导轨以及设于该环形导轨上的半圆形导轨,所述观测装置上设置有光谱仪、用于测量太阳下行辐射的第一探头以及用于测量目标区域上行辐射的第二探头,所述第一探头和所述第二探头通过光路切换单元与所述光谱仪连接,所述第二探头可转动设置。

10、进一步地,所述第一探头通过支架垂直向上地设置于所述观测装置上。

11、进一步地,所述第一探头和所述第二探头为裸光纤。

12、采用本技术各实施例的技术方案后,在应用过程中,能够围绕同一目标观测区域,获得多个方位角和多个天顶角的上下行辐射收集,进而实现立体化、全方位和长时间(循环)的sif观测,因而能够方便在不同时间周期、不同位置并通过不同观测角度(涵盖多个天顶角和多个方位角)对同一目标植被区域进行sif观测,这样能够有效现有技术方案存在的易受观测位置限制、观测角度不够或者代表性不足、难以兼顾不同太阳入射角度与不同观测角度的影响以及所观测区域并非同一个也并不均匀等问题。再者,由于能够获取同一目标植被区域在不同太阳入射角度的sif数据,对于了解冠层不同方向的sif数据进而反演出光合作用强度有着重要的研究价值。而利用本技术的方案可对不同的太阳及传感器几何角度条件下进行sif观测,探究不同太阳入射角和不同观测角度在同一植被冠层上的sif数据差异,进而寻找出最大值、最小值和中间值,这对于目前的卫星遥感反演的sif数据可以提供更好的修正和检验。此外,本技术的方案能够进一步为理解植被sif数据与冠层结构之间的关系和相互作用提供方法及数据支持,这样不仅对于准确测量或者更加准确测量sif有着重要价值,而且可以对碳汇评估提供更有利的准确数据。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!