一种电化学发光免疫传感器及其应用

本发明属于电化学生物传感器领域,具体涉及一种电化学发光免疫传感器及其应用。

背景技术:

1、玉米赤霉烯酮(zen)又名f-2毒素,是一种霉菌毒素,最初从有赤霉病的玉米中分离得到。玉米赤霉烯酮是由多个镰刀菌物种通过聚酮途径生物合成的次级代谢物,是谷物、动物饲料和食品中最广泛的霉菌毒素之一。它含有具有雌激素活性的4-羟基水杨酸单元,食物链中的zen可能对人类造成一系列的毒性影响,包括致畸、致癌、神经毒性和流产,已被国际癌症研究机构认定为第三类致癌物。迄今为止,已有120多个国家规定了zen在不同农产品中的最大残留限量,从1到200μg/kg不等。有效检测zen污染已成为农业发展和食品安全的迫切需求。传统的谷物、动物饲料和食品中玉米赤霉烯酮检测方法主要有气相色谱-质谱法、高效液相色谱法、高效液相色谱-串联质谱法。尽管能比较准确地检测真菌毒素等的残留量,但是因其设备昂贵、严格的样品前处理过程和对专业的操作人员需求等缺点而限制了其广泛使用。由于上述方法在样品前处理、检测成本及灵活性方面都存在一些缺点和不足,已经无法满足人们的需要。

2、电化学发光免疫分析(eclia)结合了电化学发光(ecl)与免疫技术的灵敏性与特异性。ecl不需要外部光源激发,有效的避免了散色光的干扰,从而降低了背景噪音。随着研究的不断深入,基于纳米材料的ecl生物传感器在分析应用中显示出比传统的传感器更好的前景。而ecl系统中的能量共振转移(ecl-ret)现象是一种较为新颖的ecl生物传感策略,它通过分子间的电偶极相互作用,将供体激发态能量转移到受体,使供体发光强度降低,当受体的紫外吸收光谱与供体的ecl发射光谱有较大重叠时,且距离满足一定条件时就会发生。ecl-ret方法具有不需要激发光源,从而避免了光散射、自发荧光和背景信号高等问题,而且与荧光能量共振转移相比,ecl-ret可以在相对较长的距离之间发生。因此,为了进一步满足人们对检测限低和检测速度快的要求,有必要开发一种玉米赤霉烯酮的ecl-ret免疫检测方法,以提高其检测灵敏度、降低操作难度。

技术实现思路

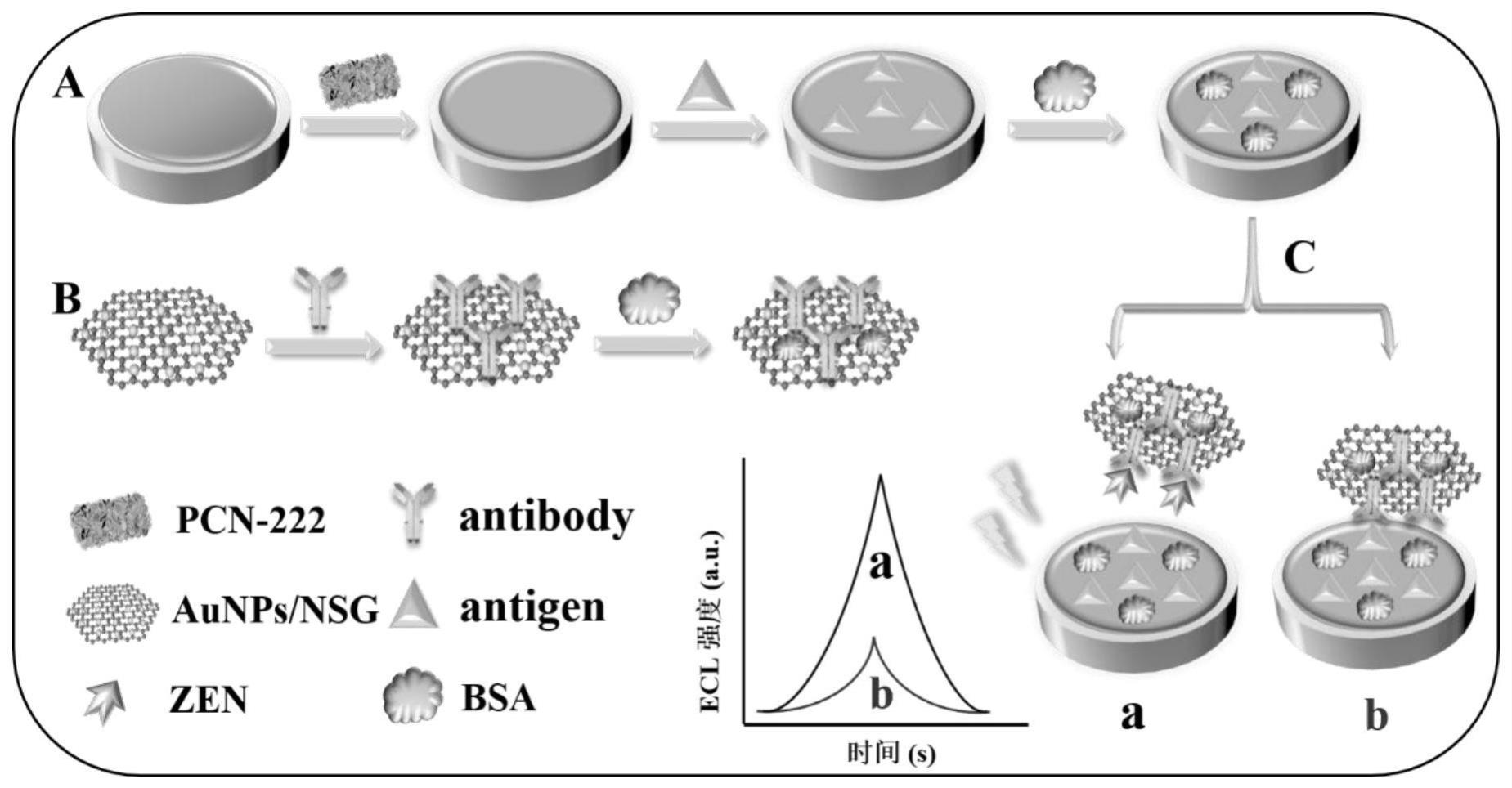

1、本发明的目的在于针对玉米赤霉烯酮现有检测方法的不足,开发了一种基于能量共振转移的竞争型ecl免疫传感器,以制备的新型锆基卟啉mofs(pcn-222)和金修饰的杂原子掺杂氧化石墨烯纳米复合物(aunps/nsg)分别作为能量供体及能量受体与免疫探针,应用于检测谷物、动物饲料和食品中zen的含量,为动物饲料与食品监测提供可靠数据作为食品安全管理及执法的参考。

2、为了解决上述存在的技术问题,本技术提供如下技术方案:

3、本发明提供一种电化学发光免疫传感器,包括电化学发光探针和电化学发光电极;

4、所述电化学发光探针由以下步骤制备得到:

5、s11:将氧化石墨烯、l-半胱氨酸和氯金酸混合,加热反应,得到aunps/nsg溶液;

6、s12:向所述aunps/nsg溶液中加入玉米赤霉烯酮抗体溶液,孵育,得到所述电化学发光探针;

7、所述电化学发光电极由以下步骤制备得到:

8、s21:将四氯化锆和苯甲酸于混合溶液中混合,加入四(4-苯甲羧基)卟啉(cas:14609-54-2),加热反应,得到含有pcn-222的溶液;所述混合溶液由水和二甲基甲酰胺组成;

9、s22:向所述含有pcn-222的溶液中加入交联剂,活化,得到活化溶液;

10、s23:将所述活化溶液修饰于电极上,干燥后加入玉米赤霉烯酮包被抗原,孵育,得到所述电化学发光电极。

11、优选的,所述步骤s11中,氧化石墨烯、l-半胱氨酸和氯金酸的质量比为1:5:1.5-2。

12、优选的,所述步骤s11中,加热反应的温度为70-90℃。

13、优选的,所述步骤s11中,加热反应的80-100min。

14、进一步地,所述步骤s11中,加热反应后除杂;所述除杂的方式为离心后再溶解。

15、优选的,所述混合溶液中,二甲基甲酰胺(dmf)和水的体积比为8-12:1。

16、优选的,所述步骤s21中,加热反应的温度为110-130℃。

17、优选的,所述步骤s21中,加热反应的时间为5-7h。

18、优选的,所述交联剂为1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺(nhs)溶液和n-羟基琥珀酰亚胺(edc)溶液。

19、优选的,所述步骤s22中,活化的时间为1-3h。

20、优选的,所述步骤s23中,孵育的温度为3-5℃。

21、优选的,所述步骤s23中,电极为玻碳电极。

22、优选的,所述步骤s23中,用牛血清白蛋白(bsa)封阻,消除电极的非特异性吸附。

23、优选的,所述pcn-222和玉米赤霉烯酮包被抗原的质量比为190-210:3。

24、所述pcn-222为金属有机骨架,是一种mof材料。

25、本发明制备的电化学发光探针和纳米材料修饰的电化学发光电极,由此构建的电化学发光免疫传感器较传统的elisa法具有更高灵敏度(200倍以上)。

26、本发明还提供上述电化学发光免疫传感器在检测玉米赤霉烯酮中的应用,包括如下步骤:

27、s31:将电化学发光探针、电化学发光电极和不同浓度的玉米赤霉烯酮标准溶液混合,孵育,得到处理后的电化学发光电极;

28、s32:以所述处理后的电化学发光电极作为工作电极,利用三电极体系进行循环伏安扫描,记录电位-发光强度曲线,建立发光强度与玉米赤霉烯酮浓度对数值的线性关系,得到线性回归方程;

29、s33:重新取电化学发光探针和电化学发光电极加入待测溶液中,孵育后将电化学发光电极作为工作电极,利用三电极体系进行循环伏安扫描,根据测得电位-发光强度关系,结合所述线性回归方程得出所述待测溶液中玉米赤霉烯酮的浓度。

30、进一步地,所述玉米赤霉烯酮标准溶液的浓度为0.0005-1000ng ml-1。

31、进一步地,所述步骤s31中,电化学发光探针的浓度为0.8mg/ml。

32、进一步地,所述步骤s31中,电化学发光探针加入前离心去掉上清液,得到沉淀物;所述电化学发光探针在离心前的浓度为0.8mg/ml,离心前的电化学发光探针的溶液与玉米赤霉烯酮标准溶液的体积比为1:1。

33、进一步地,在步骤s32中,在-1.3~0v的电化学窗口范围内,光电倍增管高压700v,扫速0.2v/s,进行循环伏安扫描,ecl信号将随着玉米赤霉烯酮标准溶液浓度的改变而改变。

34、进一步地,在步骤s32和s33中,化学发光免疫传感器的电化学发光电极中,pcn-222具有超高的比表面积、可调节的孔径和易于修饰的活性位点,使其可以负载更多的zen包被抗原,具有优异的电化学发光性能,经过化学键与玉米赤霉烯酮包被抗原结合。同样通过金氮键将玉米赤霉烯酮抗体与aunps/nsg探针相连。

35、利用上述电化学发光免疫传感器检测玉米赤霉烯酮时,定量基础是玉米赤霉烯酮与zen包被抗原竞争有限的zen抗体。

36、当玉米赤霉烯酮标准品不存在时,供体激发态能量会被通过抗原-抗体特异性结合而连接到电极上的aunps/nsg纳米复合物受体吸收,ecl信号会减弱;当玉米赤霉烯酮标准品存在时,受体和检测物相连,从而显示强的ecl信号。当玉米赤霉烯酮标准溶液浓度增大时,连接到电极上的电化学发光探针减少,此时ecl信号增强。

37、本发明的技术方案相比现有技术具有以下优点:

38、本发明的电化学发光免疫传感器包括电化学发光探针及电化学发光电极,其中的aunps/nsg纳米复合物作为能量受体与免疫探针,mofs材料pcn-222作为能量供体,分别利用玉米赤霉烯酮抗体与抗原修饰受体与供体,基于上述原理开发出基于电化学发光能量共振转移灵敏检测玉米赤霉烯酮的免疫分析方法。该免疫传感方法相比目前已出现的zen检测方法而言,其在时间、空间和发光强度方面的可控性强,同时它还具有简单的操作、成本低、灵敏度高、背景信号低、试剂消耗量少的优点。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!